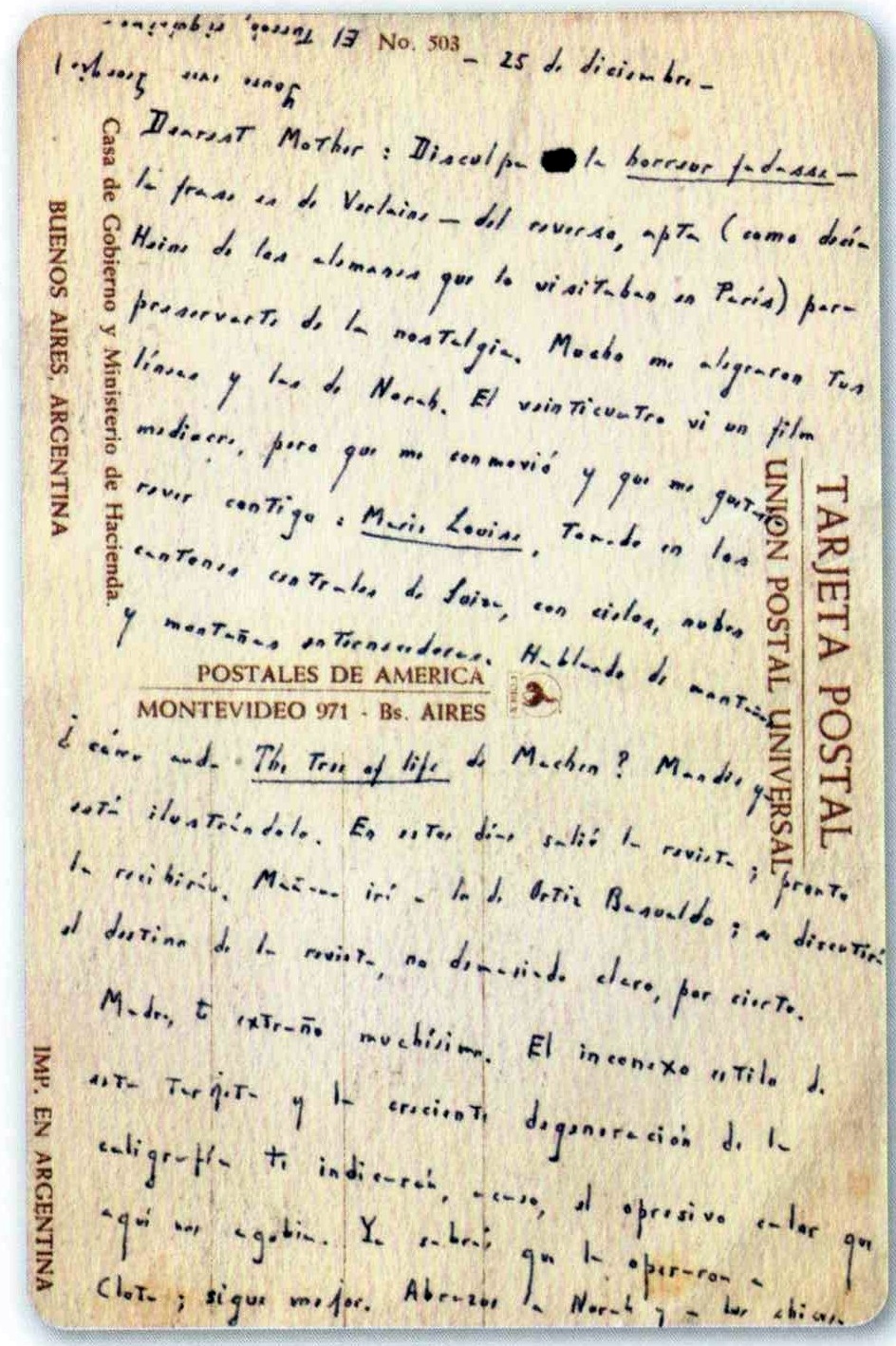

Vivimos tiempos en los que el cartero ya no llama, ni dos veces ni una. Y si lo hace hay que echarse a temblar, porque es para dejarnos una multa de tráfico o algún aviso de la Agencia Tributaria. Pasó a la historia la llegada de aquel personaje con un sobre en el que refulgía nuestro nombre y que abríamos con nerviosismo, hasta tocar unas cuartillas escritas para nosotros. Un nerviosismo teñido de emoción, a veces de temor y casi siempre de impaciencia, dependiendo del nombre del remitente. El remitente, ay!!, aquel nombre que presagiaba no solo un mensaje sino un sinfín de historias que podían ser de amor, de amistad, de reproche, de apoyo, de la vida ordinaria, de la extraordinaria, del rincón de la intimidad, de la esfera pública, de los secretos, dramas o alegrías familiares…..El remitente exigía de nosotros una pausa en el ritmo del día para rasgar el sobre y compartir algo tan importante como eran entonces las noticias, cualquiera que fuera su signo. Porque aquella/s cuartilla/s habían sido escritas con el ritual propio de una ceremonia: en la soledad del tiempo lento, con total concentración, incluso con esmero en la elección del papel, el tono de la tinta y los rasgos de la caligrafía. Y todo ello sin olvidar el paso siguiente de humedecer el sello (qué sensación tan proustiana!!!), pegarlo al sobre y recorrer la recta final camino de un buzón. A veces se tenía la impresión de que con la carta mandábamos también un trocito nuestro, tal era la fisicalidad de aquella liturgia epistolar.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que las cartas añadían a la vida relatos que a su vez eran parte de ella nutriéndola y ampliándola. La correspondencia establecía conversaciones esparcidas en un marco temporal que iba desde la frecuencia diaria a largos espacios de meses, incluso años. Pero lo sorprendente era la solidez del vínculo, que creaba un universo propio entre el remitente y el destinatario y que solía resistir la distancia, el silencio e incluso el olvido. Todos hemos guardado algún paquete de cartas que nos resistimos a destruir porque parece que, al hacerlo, borramos una parte de lo que somos o de lo que fuimos. Incluso de lo que seremos, podría afirmarse, porque con el paso del tiempo esas cuartillas cobran nueva vida y aportan vivencias, lecciones o sentimientos que en su día no supimos leer. Las cartas, cualquier carta de carácter personal, prolonga las relaciones humanas en el tiempo y el espacio, con su capacidad mágica para hacernos vivir y comprender la vida de los otros, de los que nos escriben. Padres, hermanos, amigos, novios, amantes, compañeros, colegas y un largo etcétera que a su vez sentirían lo mismo con nuestras contestaciones, coleccionando retazos e historias que también nosotros fuimos grabando en el papel. No hay mayor detonante de la nostalgia que esa postal de los hijos desde su primer campamento con letra redonda e insegura, o la carta que conservamos de los padres que ya no están, o de aquella persona que tanto nos quiso o que resulta que no nos quiso tanto, como supimos más tarde. Esas cuartillas actúan como verdaderos albaceas de nuestras vidas, de ahí que adquieran un gran valor, personal y económico, cuando se trata de personas célebres.

No debe extrañar, por tanto, que todo biógrafo o estudioso de un personaje siga el rastro de su correspondencia en busca de información inédita o simplemente esencial. Por citar algún ejemplo, la última carta de Virginia Woolf a su esposo Leonard resulta clave para dilucidar su muerte, mientras que su correspondencia con el crítico Lytton Strachey-recientemente publicada bajo el título 600 libros desde que te conocí–cubre nada menos que 25 años de sus vidas y sus trabajos sin que mediara entre ellos más relación que la de la amistad. Los epistolarios de carácter intelectual o ideológico son tan comunes que apenas hay un personaje célebre que carezca de ellos;Walter Benjamin, pongamos por caso, escribió numerosas cartas, como también lo hicieron los miembros de la generación del 27 Gerardo Diego, Pedro Salinas y Jorge Guillén, suministrando información clave para su obra. Claro está que casi siempre que se habla de cartas se piensa en cartas de amor, cuya cotización sube si se intercambiaron con cierta clandestinidad. Tal es el caso de Benito Pérez Galdós y Emilio Pardo Bazán que se escribieron durante años, aunque de las cartas de Galdós solo se conserve una porque, según la leyenda, la hija de Doña Emilia destruyó el resto. Lo mismo se afirma del esposo de Rosalía de Castro, Manuel Murguía, que a la muerte de esta hizo desaparecer parte de una correspondencia que podía dañar su imagen de mujer abnegada y ejemplar. Porque es evidente que el afán de rentabilizar un epistolario no tiene límites ni escrúpulos y puede sacar a la luz aspectos tan íntimos de una relación que a veces su lectura provoca el rubor, propio o ajeno. Lean, por ejemplo, algunas cartas entre Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, aunque las que realmente nos sacan los colores son las de James Joyce a Nora Barnacle o las de Henry Miller a Anais Nin, entre otras.Y a este respecto cabe preguntarse si sus autores y receptores hubieran aprobado que se hurgara en sus vidas sin ningún límite y si no hubieran invocado una especie de deontología epistolar para salvaguardar su intimidad. Porque no solo hay que contar con el/la que las escribe sino también con el/la que las recibe y con los herederos de ambos, que son los que generalmente obtienen un beneficio económico con una editorial, aunque no siempre es así. Recientemente supimos de una correspondencia larga e intensa entre Albert Camus y María Casares, que se publicó tras la venta de las cartas por parte de la propia actriz a Catherine Camus, hija del escritor y editora y prologuista del libro. Son textos hermosos y apasionados, si bien no superan en emoción al que Camus escribió a su primer maestro cuando supo que le habían concedido el Nóbel: una carta de sincera gratitud por haber despertado su talento cuando era un niño pobre en Argelia. Siempre he pensado que cartas como esta deberían colgarse en la entrada de todas las escuelas como estímulo para alumnos y profesores.

A veces la carta resulta el medio más idóneo para hilvanar una obra literaria con retazos de la propia vida. Entre numerosos ejemplos, baste mencionar la muy célebre Carta al Padre de Kafka o las menos conocidas Cartas a mi Madre de Sylvia Plath, ambas repletas de rencor y dolor. Todos sabemos que puede existir gran dificultad para expresar sentimientos personales y precisamente en honor de Plath escribió Ted Hughes su poemario Cartas de Cumpleaños, un tributo que solo supo ofrecerle con el artilugio de las cartas. Porque un epistolario es suficiente para tejer una magnífica historia, como demuestra la deliciosa 84, Charing Cross Road, de Helene Hanff, o La ciudad y la casa, de Natalia Ginzburg, que acaba de aparecer en español. En cualquier caso, estamos hablando de una especie en extinción como son las cartas, esa variante de paloma mensajera cuya llegada podía alegrarnos o arruinarnos la sonrisa y el día. Hoy ya nadie pregunta si ha llegado el cartero, a no ser que espere (buenas) noticias de Hacienda o que tenga alguna esperanza de que le hayan quitado la última multa de tráfico. Ya lo dijo Dylan: los tiempos están cambiando.

https://hyperbole.es/2018/01/angelica-en-charleston/