A Luis Ángel de Benito, instigador de estas rarezas

Alguno pensará que por “Peñascos del Romanticismo” a lo que me refiero es a algunas de esas lecturas veraniegas que uno se lleva a la playa inducido por la obligación de cumplir con el legado cultural decimonónico… Pero no, el asunto de los peñascos esta vez será tratado aquí en su acepción más literal… ¿Qué es esto de los peñascos? Realmente no se trata de otra cosa que del archiconocido amor de los románticos por la Naturaleza y sus paisajes, cuanto más altos mejor, cuanto más escarpados mucho más interesantes… Pero es que, aunque el tema sea archiconocido hoy para nosotros, esto del gusto por las alturas y de su interés artístico no era obvio para los personajes que vivieron antes de nuestra época. Contaba la madre del filósofo Arthur Schopenhauer (escritora y regente en Weimar de uno de los “salones literarios” más importantes de la época) que las damas alemanas del s. XVIII cuando atravesaban los Alpes para ir de vacaciones a Italia corrían las cortinas de sus carruajes para no tener que ver los agresivos perfiles de las montañas. Los Alpes eran de mal gusto. De hecho, el buen gusto en el Neoclasicismo estaba asociado fundamentalmente a las idea de proporción y armonía: recordemos la suntuosidad y geometría de los jardines racionalistas. Hasta bien entrado el s. XVIII, a nadie le había dado por subir hasta una cumbre por placer y, mucho menos aún, se le había ocurrido a nadie calificar esta experiencia como “sublime”… ¿Qué ocurrió para que tuviera lugar este cambio?

Podríamos seguramente echar alguna luz sobre esta transformación acudiendo al lugar común de la crítica a la civilización que se produjo, precisamente por estas fechas, por parte de los filósofos franceses de la Ilustración. Es cierto que en los albores del Romanticismo, la filosofía dominante invitaba a huir de las ciudades y, sobre todo, de la comunidad humana y de sus convenciones, hacia la soledad de la vida en la Naturaleza, en la convicción de que ésta podría llevarnos más certeramente hacia la Verdad y la Razón. También podríamos hacer notar que sólo en una sociedad que es ya plenamente urbanita tiene sentido precisamente la nostalgia de la Naturaleza, y que antes de esta época las ciudades no habían llegado a ser tan absorbentes y opresoras como empezaban a serlo en este momento.

Todo esto probablemente es cierto, y ahondar en ello seguramente explicaría el tema que hoy nos incumbe. Pero quizá esta forma de abordarlo es demasiado general, y nosotros nos hemos comprometido a hablar de algo mucho más concreto: Los Peñascos. ¿Por qué?

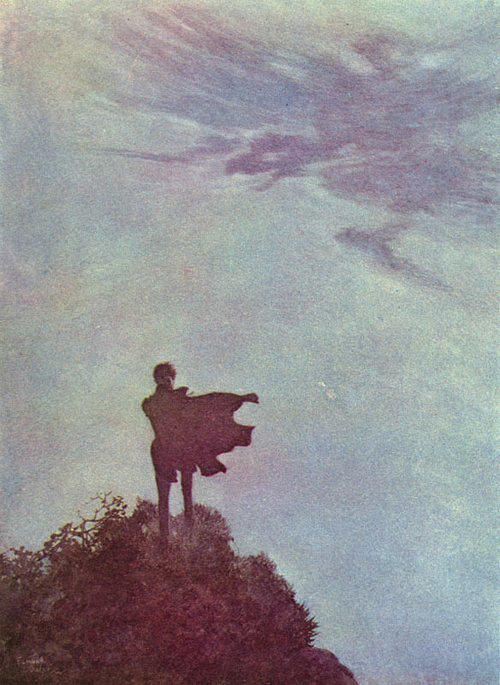

Para muchos de nosotros, probablemente, si somos invitados a evocar una figura del tipo romántico, vendrá a nuestras cabezas la imagen del cuadro de Caspar David Friedrich en que un hombre contempla de espaldas al espectador el paisaje de riscos y neblinas bajo sus pies. En el ámbito del Lied romántico este tema también es recurrente, empezando por la imagen que todos tenemos de Franz Schubert, emprendiendo excursiones a los Alpes en busca de inspiración y paz interior…

En mi modesta experiencia en el terreno del Lied me he topado con dos tipos de peñascos representados musicalmente:

Los primeros, terribles, parte de esa naturaleza fiera y poderosa que escapa al control de los hombres y que incluso puede llegar a poner en peligro su vida o su integridad física. Como representantes de este tipo tenemos los lieder compuestos sobre la leyenda de Loreley, un risco emplazado en el curso del Rhin contra el que frecuentemente muchos navegantes estampaban sus embarcaciones, y ante lo que la leyenda popular aducía la presencia de una dama misteriosa y encantadora que cantaba desde lo alto haciendo perder a los hombres el control de la embarcación.

Pero también tenemos otro tipo de peñascos, aquellos a los que el artista, el hombre sensible, o “el pastor” acude en busca de inspiración, consuelo y comprensión ante sus tristezas. El risco cura de su soledad al hombre romántico, solo por asomarse a él. La infinitud del paisaje contemplado te hace sentir pequeño pero enfrentado a lo que verdaderamente importa: los propios sentimientos. La dura piedra bajo los pies proporciona la fuerza de lo perdurable y de lo que es más grande que uno mismo, y apacigua al hombre agitado por sus pasiones. Encontramos ejemplos de esto en el lied de Schubert que adjuntamos más abajo, pero también en Brahms o en Berlioz (recordemos la escena campestre). Un caso muy ilustrativo es el de Edgar Allan Poe. Se cuenta que este emblema del Romanticismo, viviendo en Nueva York, que ya en sus días era la ciudad cosmopolita que todos imaginamos, necesitaba escaparse a menudo hasta una roca del Riverside (el Mount Tom) para sentarse en lo alto y, contemplando el Hudson, poner orden allí a sus turbulentos pensamientos. Esta roca, si la vierais, es bastante pequeña, yo misma la busqué y me subí para hacerme una foto. Era pequeña, pero constituía el escape necesario que el romántico Poe necesitaba para huir del bullicio hormigueante de su ciudad y de sus propias tribulaciones profesionales.

Ambos tipos de sensaciones, la de lo terrible y peligroso y también la de sentirse pequeño ante la inmensidad del paisaje, hasta el Romanticismo no habían sido consideradas como sensaciones “buenas”, sino más bien, como dignas de espanto. Cualquier clásico hubiera juzgado como ciertamente masoquista, y no sin razón, al que goza con este tipo de cosas. Los románticos empezaron a gozar con ellas, pero tampoco hubieran querido calificarlas como experiencias “bellas”, tal y como hacemos nosotros ahora. Los románticos sabían perfectamente que pasar miedo y sentirse pequeño no era una cosa “bonita” ni “bella”, y por ello prefirieron definir su gozo como expresión de otra experiencia humana diferente: la de Lo Sublime.

Aunque el concepto de lo sublime es antiguo, hasta este tiempo siempre se había referido al discurso: un orador era sublime cuando sometía a su adversario de modo aplastante; el concepto aludía a una especie de sumisión mezclada con admiración (algo así como el amor hacia el macho castigador o hacia la mujer fatal). A finales del s. XVIII el concepto cambió radicalmente y poco a poco fue perdiendo su sentido anterior hasta quedarse prácticamente con el ideal natural del que hemos hablado. Lo sublime ya no se encontraba más en el discurso, sino en la naturaleza (o, mejor dicho, si queremos ser precisos, en el Yo que contempla la naturaleza). Hubo en esta época muchos intentos por teorizarlo, más y menos elaborados, pero casi todos ellos solían coincidir en que el sentimiento de lo sublime estaba compuesto de algo así como dos momentos encontrados: uno primero en el que el individuo se sentía mal, triste, pequeño y en peligro, y un segundo momento en el que una especie de resistencia a ese malestar le lleva a encontrarse con cierta superioridad frente a la naturaleza que el hombre posee en nombre de toda la Humanidad.

Quizá podamos comprenderlo mejor así: si lo pensamos bien, ¿nos creemos esto de que al individuo romántico le guste sentirse pequeño? ¿Cómo es esto posible? ¡Pero si se trata de la época más egocéntrica de la historia europea! El hombre Romántico siempre mira desde la cumbre, nunca contempla su pequeñez desde la falda de la montaña. ¿Y por qué ha logrado el hombre romántico este alto concepto de sí mismo? La conquista de la naturaleza en manos de la ciencia que tuvo lugar en el S. XVIII emprendió un camino de ensalzamiento de la figura humana sin precedentes que no ha disminuido hasta hoy. Mientras un griego veía en el cielo estrellado dioses omnipotentes que podían dirigir su vida, el hombre posterior a Galileo, Kepler o Newton cuando mira al cielo sólo ve en él la propia sabiduría de los hombres. El individuo romántico ha dejado de temer a la naturaleza, y por eso puede empezar a gozarla. Ha dejado de temerla (aunque no como individuo, sí como Humanidad), porque ésta ya no tiene razones arbitrarias, sino razones comprensibles, que son controladas mediante leyes humanas. Ese otro peñasco filosófico alto, duro e imponente que es Inmanuel Kant, intentó explicar en todas sus obras, por qué y cómo el hombre (el Sujeto) había pasado a ser el centro del universo (el llamado “giro copernicano” de la filosofía). Pero también fue el filósofo qué más estudió la idea de lo Sublime. La división que el propio Kant hacía de lo Sublime curiosamente concuerda exactamente con nuestros dos tipos de repertorio sobre peñascos que hemos señalado anteriormente y que escucharemos a continuación. Existen dos formas de lo sublime. La primera fue bautizada como la de “lo sublime dinámico”, donde la imaginación es estimulada por fuerzas de la naturaleza que pueden poner en peligro al individuo, tales como “rocas audazmente colgadas, huracanes, tormentas, etc.”, es decir, los que veremos en nuestras “Loreleys”. La segunda, la de “lo sublime matemático”, donde la imaginación es estimulada por lo absolutamente grande: el mar, el desierto, el amplio horizonte, es decir, precisamente aquello que encontraremos en nuestro “pastor en la roca”… El hombre romántico, gracias a Kant, dejó de temer a la Naturaleza cuando descubrió que sus mayores terrores no estaban en ella, sino en su propio interior: en la posibilidad del mal moral o de la ignorancia. La divinización de lo humano nació cuando se asimiló aquella máxima que Ignacio de Loyola había dejado consignada en su epitafio: Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo divinum est, lo divino es no ser constreñido por lo más grande, sino contenido por lo más pequeño…

Cuando el individuo Schubert, un hombre gordito y con gafas, subía modestamente a la montaña en busca de inspiración, en su mochila llevaba, aún sin quererlo, el legado de una época desbordante de confianza en la Humanidad y en el genio del hombre para poder crear todo aquello que al mundo le falte. Según Kant y algunos más, esta confianza era estimulada precisamente ante el sentimiento de lo Sublime, en tanto que únicamente lo Sublime nos proporciona el sentido de nuestra verdadera medida humana. No es de extrañar, si esto fuera cierto, que los artistas acudieran periódicamente al erguido monte, al profundo valle, a los abismales acantilados, a los solitarios peñascos, etc., a encontrarse con ello… y consigo mismos.

Y ahora, os dejo con el CONCIERTO (los siguientes vídeos están anotados con la traducción de los textos y otras indicaciones para su mejor apreciación musical).

Clara Schumann/Heinrich Heine: Die Loreley:

Franz Liszt/Heinrich Heine: Die Loreley:

Franz Schubert/ Wilhelm Müller y Hemina von Chézy:

Johannes Brahms/Joseph Wenzig: “Klage II: “Oh, roca, querida roca”:

Franz Schubert/:Johann Gabriel Seidl: “El cantor en la roca”:

Si un chalado freudiano leyese esto, se preguntaría… ¿Y si la señora de Schopenhauer tenía cierta intuición certera, y tanta prominencia erecta agrede a las damas, que terminan por preferir usar sus duros peñascos para atraer a los hombres hacia la perdición? Afortunadamente, nos pertenezco a esa secta, y además me gustan más los fértiles valles…

Excelente presentación e interesante selección de canciones.

Muy interesante. Me fascinan esos cuadros. Ahora voy a escuchar eso de la música.