El preso arrastra los pies mal calzados por la vereda, flanqueada -como él mismo- por el verde oliva. Desde que lo han sacado de la celda sin explicaciones, ninguno de los dos guardias civiles le ha dirigido la palabra en tres horas de caminata. A regañadientes le han permitido dos meadas a pie de camino. Espoleado por el calor, el teniente ingenia maneras de llegar antes a destino.

-Vamos a aligerar el paso ahora que aprieta la solana, cabo. Si suda, menos mea – ordena mientras se seca el bigote con el dorso de la mano gordezuela.

Teniente y cabo se turnan sobre una mula flaca que muerde el bocado del que cuelga la cuerda que ata las muñecas del cautivo, al que le escuece saberse más animal que el que carga con sus custodios. La bestia tiene menos piojos que él, menos pellejo clavado a los huesos, menos nudos en las articulaciones, menos pupas, y menos moscas rondando las pupas.

El olivar terrero se hace jardín fresco de golpe y porrazo. La sombra de un palacete alivia a las cuatro almas derrengadas. Un arco sostiene el escudo tallado en granito sobre la entrada, y debajo una señorona gruesa espera a que lo desaten del animal. Con un gesto leve, les indica que la sigan a través de las sucesivas crujías. Todo en el interior es mármol vetado, nácar, plata, oro, bronce y espejo. Por fin llegan a una estancia amplia, revestida de tapices inabarcables con motivos de caza castellana, retratos viejos, cortinas de terciopelo nuevo y filigranas de cristal pulido. En medio, una mesa grande y robusta jalonada de sillas finas, bajo dos lámparas imponentes con alguna telaraña que añade destellos.

Al preso le acude a la memoria un lugar parecido: aquella sacristía en la que rateó un par de candelabros malvendidos al poco rato. No sabe quién le escama más, si el figurín de bigote recio y recortado que preside la mesa; si el curita joven con cara de peseta y sotana que se sienta esquinado; o si la única persona a la que reconoce: el juez de cara alargada y sin surcos que orienten sobre su edad, como si nunca se hubieran entornado los ojos, ni se hubiera contraído el entrecejo, ni se hubiera torcido el gesto. Lo que le inquieta, sobre todo, es ver a estos tres pájaros en la misma rama.

El juez asiente a los tricornios que, obedientes, se colocan a ambos lados de la puerta sin necesidad de más instrucción.

-Señor Marqués, Padre. Aquí lo tienen. Este es el criminal conocido como Botapenco. Carece de nombre cristiano, pero le precede fama más allá de la comarca.

-De hecho, hay quien duda de su existencia. – apunta el Marqués, que dudaba de su existencia.

-Las viejas lo mientan para asustar a los críos. – entona el cura con voz aflautada. Él mismo alimenta la leyenda en las catequesis, inventándole castigos divinos a Botapenco, como culebras estranguladoras y hogueras redentoras.

Botapenco se encoge de hombros y sonríe, satisfecho por los reconocimientos.

El juez carraspea, se frota las manos y lo observa con ánimo científico.

-Desde que era mozo chico, Botapenco no ha dejado de robar, engañar, matar, escapar de penales, e incluso de desertar de frentes. Por fin lo apresaron en Cardeña hace cuatro días, cuando trataba de robar un percherón semental. Le he impuesto varias penas de muchos años de celda y labor forzada, después de los cuales será muerto a garrote.

Botapenco se compadece por su mala suerte, porque no deja de tenerse por buen ladrón de bestias, tras años de perfeccionar su propia técnica. Consiste en establecer contacto visual con el animal, acercarse muy lentamente soplando una golosina, un boniato, una calabaza, para que su aroma preceda la caricia. Después deja que el bicho la mastique confiado mientras le susurra piropos y mentiras sobre una vida libre y dichosa, alejada de la yunta y la fusta.

Pero aquella noche era muy cerrada y al percherón lo tenían en la cuadra más apartada y oscura de la caballeriza. Botapenco apenas podía ver el suelo que pisaba, y cuando abrió la portezuela no pudo distinguir el brillo oscuro de la mirada animal. Pensó que el caballo dormía, y aventó el boniato para que el aroma dulzón lo despertara. Como la argucia no surtía efecto, quiso frotar la batata en el hocico del percherón, al tiempo que acariciaba el penacho que le colgaba. Entonces reparó en que ni ese era el mechón de crin que suponía, ni el ojo que abría con el boniato podría jamás verle. El caballo brincó como una rana, le clavó los dos cascos traseros en el pecho y lo dejó sin aire, tirado como al pellejo de un conejo desollado. Después le salió al animal la ascendencia morisca, y bailando con gracia, sin apenas levantar polvo del suelo, lo pisoteó crujiéndole la mitad de las costillas. Menos mal que el mayoral -alertado por el coro de relinchos que animaban al percherón- acudió al instante, y a garrotazos le devolvió el resuello a Botapenco, mientras se felicitaba por el error de haber colocado al caballo de culo en la pesebrera. Para cuando acudieron los alguaciles, Botapenco no pudo sentir la lluvia de patadas que le procuraron ante la mirada despreocupada del caballo, que se reponía del contratiempo masticando el boniato.

-Así que sisando un semental. – susurra el Marqués silbando las eses.

El juez separa una silla del mesón, se retira y ofrece asiento a Botapenco, que, aunque desconfiado, se acomoda. El cura se entrelaza los dedos de las manos sobre el pecho, abrazando paternalmente la nada, antes de hablar.

-Hijo, después de una vida dedicada al pecado, el Señor en Su infinita misericordia te ofrece un camino de perdón.

Al reo se le atraganta la musiquilla con la que le habla el niño de la sotana, y está a punto de atizarle en la sien con un candelabro, sin más acritud que la justa para hacerle ver cuánto le incomoda que un pimpollo le trate de hijo. Pero se interrumpe al señalarle el juez los objetos extraños que tiene a tres palmos: papel, tintero y pluma.

-Este es un acuerdo entre el Señor Marqués de la Campiña Real, aquí presente, y tú. Como verás, interceden autoridades judiciales y eclesiásticas.

Botapenco levanta la vista de la cuartilla garabateada y sonríe socarrón, dejando ver una caja dental digna, a pesar de alguna ausencia.

-Yo no sé leer, ¿Por quién me toma? – suelta con orgullo aristocrático.

-Se trata de cumplir condena aquí, en la finca del Marqués – explica el juez-. Hasta que éste considere que puedas marchar, con mil quinientas pesetas en el bolsillo, previo edicto de destierro del Gobernador Civil. Para que no puedas cruzar nunca más por debajo del Ebro.

El preso mira el papel, mira el tintero, mira al cura, mira al Marqués, mira al juez y mira otra vez el tintero como si le fuera a aclarar algo. Y no le aclara. Solo le trae a la cabeza la oscuridad espesa que sabe que le ahogará cuando la argolla le descoyunte el gaznate.¿Y el garrote? – murmura sombrío.

El juez esperaba la pregunta como quien espera que caiga la fruta madura.

-La pena de muerte será conmutada por esta custodia temporal y la prohibición de volver a la Campiña – contesta.

El Marqués camina hasta la camarera de cristal, abre una botella biselada a la que resta un cuarto de licor dorado, y rellena la copita que recoge de una vitrina repleta de virguerías de vidrio soplado. Hace círculos con el brazo para mecer el líquido.

-No habrá garrote si estás aquí el tiempo que yo estime conveniente. Hasta entonces, cama y comida corren de mi cuenta.

-No voy a ser siervo de ningún Marqués. – aclara Botapenco, al dictado de lo que se viene barruntando.

El Marqués se endiña la copa de un trago antes de contestar.

-No gastes cuidado. Tengo todos los siervos que necesito.

El cura y el juez, aludidos, no pueden evitar mirarse. Antes de que se le asome al rostro la fatiga, el juez rompe el silencio con la excusa de aclarar el malentendido.

-No tendrá con el Marqués más obligaciones que las detalladas.

El cura carraspea para llamar la atención y aflautar la voz.

-Al margen de una última cláusula- canturrea

Botapenco arruga el ceño. El juez adivina que no le ha gustado esa última palabra, así que interviene de nuevo.

Es la última condición del acuerdo.

-Mira al cura, que apuntala sus palabras con un gesto de asentimiento-. Recibir sagrado bautismo. Ahora mismo.

-¿Qué santo nombre deseas recibir? – pregunta el cura.

Botapenco hace un mohín. Nunca nadie le ha llamado de otra forma.

-Yo soy Botapenco. Botapenco es buen nombre. – Suena convencido.

-Pero no es nombre cristiano, no… -El cura bizquea, haciéndose cruces con los ojos.

-¡Padre! -interrumpe el Marqués, ya impaciente.

El cura asiente, resignado. Botapenco fija la mirada en el contrato, apunta hacia abajo el pulgar, como sentenciándose a la romana, y lo hunde en el tintero. Escurre la tinta espesa y estampa su huella en el papel, junto a la firma estrambótica del Marqués de la Real Campiña.

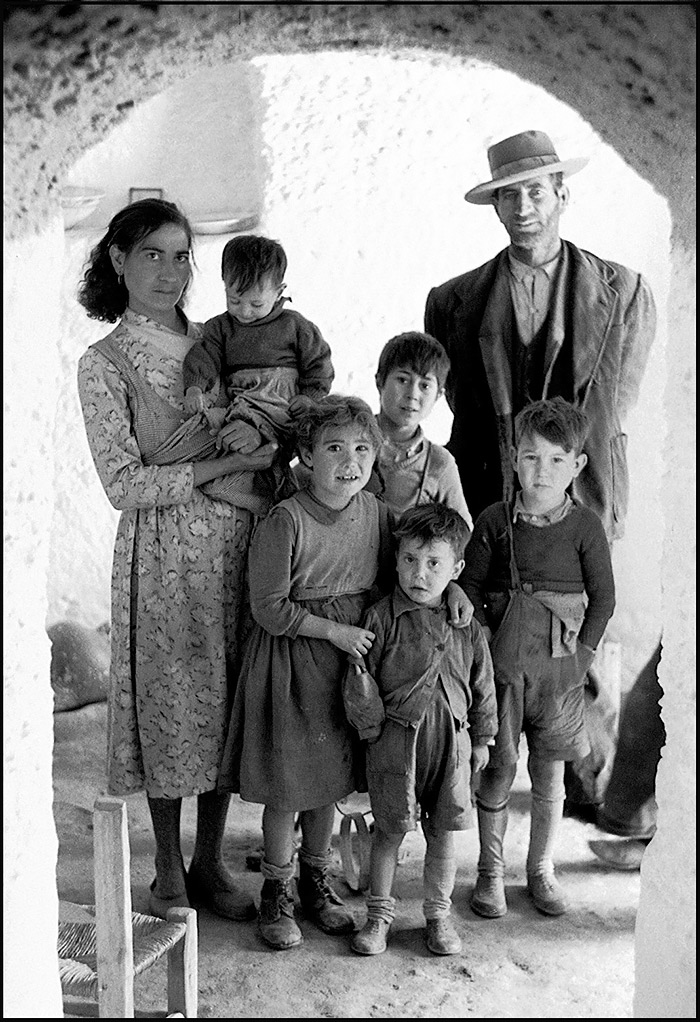

Un rato largo más tarde, Botapenco de Todos Los Santos está bautizado, aseado, afeitado y desnudo, con los brazos en cruz en medio de la pieza en la que lo han alojado, mirando cómplice al Cristo del crucifijo que hay sobre la cama que la preside. Un médico viejo con patillas blancas de boca de hacha lo examina ante la mirada de tratante del Marqués. Le rebusca entre los dedos de los pies, detrás de las orejas, debajo de la lengua, debajo de los párpados, entre las posaderas. Le palpa las canillas, los huesos sanos y los huesos quebrados, los codos, las muñecas, las uñas, el cipote remangado y los compañones. Le ordena toser, respirar hondo, aguantar el aire, soltarlo despacio. Después se lava las manos en el mueble de aseo, y recita el diagnóstico.

-Tres costillas rotas que ya están ligándose. Y algo de flato, pero nada que no solucione el puchero. Las mataduras, sin importancia. Le han sabido pegar. – Mira de reojo a los civiles, que agradecen el cumplido sonriendo.

El Marqués mira aliviado al Juez, que admira a su vez la satisfacción con la que Botapenco se coloca por primera vez en su vida calzas de algodón, pantalones de su talla y una camisa ocre de lino. Los dos salen con el médico, como si le debieran al huésped una cuota de intimidad.

Al verse solo, Botapenco se deja caer sobre el colchón más mullido que ha catado, envuelto en sábanas de seda y coronado con almohada de plumas de pato. Bocarriba, observa los piececitos minúsculos apuntalados a la cruz barnizada, y cavila. Trata de encontrar explicación a todo aquello en vagos recuerdos de parábolas bíblicas que le contaban las mozas de consuelo que lo criaron. Pero no es capar de hilvanar aquellas historias de hijos pródigos, ovejas descarriadas y sacrificios a las que nunca prestó mucha atención durante el tiempo que pasó sirviendo a las servidoras.

Puede imaginarse qué – o cuánto – gana el juez decretando su libertad; qué – o cuánto- gana el cura disfrazando su vista gorda de comunión. Pero no imagina qué gana el Marqués, que paga las ganancias de los otros dos. Tan fuerte le zumba esa chicharra en la cabeza que no le deja escuchar el ruido del hambre enjuagándole las tripas.

Sin previo aviso entra el ama de llaves con una cazuela de manos de cerdo, mollejas, pan y un porrón de tinto. A Botapenco se le derrite el paladar olfateando guisos que no sabe nombrar, pero devora. Cuando acaba, apura el porrón y libera un eructo que le trae una pizca de vinagre al gaznate y otra pregunta a las sienes: ¿Qué pierdo yo con lo que puñetas sea que gana el Marqués conmigo aquí, a cuerpo de rey?

La sobremesa la pasa en duermevela. El estómago colmado lo adormece, pero la incertidumbre lo solivianta. Se empapa la nuca, bebe agua tibia y se desconoce frente al espejo, que le muestra a un zagal que le parece un hijo desconocido, o el hermano pequeño que no ha tenido. Emplea la tarde en pellizcar tabaco de una caja plateada que le trae el ama, con papel de arroz y boquillas finas que emplea en fabricar cigarros que prende con fósforos franceses. Fuma y se trabaja pitillos, uno tras otro, contemplando a través de la ventana el jardín, el olivar y la serranía, tratando de situarse, como un náufrago arrastrado a una isla paradisíaca por una tempestad de buena ventura.

Cuando oscurece le traen para cenar caldo añejo, queso, pan y uvas. Se sorprende pensando en dedicar una oración agradecida al Cristo, pero ni sabe hacerlo ni se lo permite una sospecha perenne. “Ya verás, ya verás tú, que esto no me puede estar pasando. Pero me está pasando, y aquí hay gato encerrado”, piensa.

Está en esas cuando se abre la puerta y entra el ama de llaves. Botapenco, ya hecho a las visitas repentinas, piensa que viene a retirar la vajilla, pero la mujer trae consigo un par de agujas para calceta y un ovillo de lana blanca. Sin mediar palabra ni dedicarle un triste reojo, la comadre se sienta en la silla de anea ante el desconcierto del prisionero, que piensa que ya delira cuando ve entrar a otra mujer en la habitación.

No distingue bien si es una niña amujerada o una mujer aniñada, pero su visión le eriza el vello de la nuca. Tiene el pelo largo, lacio, de una oscuridad intensa que refleja la luz del quinqué. Está descalza, y solo la cubre un camisón amplio. La piel de la cara y los brazos es aceitunada, pero saludable. Los ojos son grandes, rasgados, color miel, y compiten en brillo con los labios carnosos de la boca pequeña. Botapenco cree que no camina, sino que flota hasta colocarse frente a él, que sigue sentado en la cama y pensando que sí, que seguro, que le acabaron dando garrote, que este querubín lo está recibiendo en el Reino de los Cielos por alguna endiablada razón que un miserable pecador como él no merece comprender.

El ama de llaves comienza su labor de costura, ajena, como si no estuviera a tres metros de una cama con un criminal en calzas y una mujer que se sube el camisón, se coloca a horcajadas sobre el varón, traga saliva y desliza la única prenda del hombre lo justo para liberar el carajo medio hinchado sobre el que se sienta. Es entonces cuando Botapenco entiende que no es divina la presencia, que es bien carnal, y renuncia sin pena a la gloria eterna a cambio de aquella otra gloria, lúbrica, suave y caliente, que lo prende desde adentro hacia afuera, que le hace morderse el interior de las mejillas hasta casi hacerlas sangrar y hundir los dedos en el colchón. Tras el quinto brinco de la joven, al dichoso condenado se le corta el aliento, se derrite y tiembla.

Ella no descabalga mientras él recupera el aliento. Aguanta rígida, mármol que respira muy lentamente. Cuando se desenvaina, él cae de espaldas sobre el colchón, derrotado. La tejedora, que apenas ha hilado hebra, repliega sus herramientas, se levanta, recoge los cuencos rebañados, y sale. A Botapenco la cabeza le cuelga al borde del colchón, y ve a la amante súbita marcharse silenciosa, boca abajo, como si colgara del techo por los pies.

Como todo esto carece igualmente de sentido para él del derecho y del revés, se abandona a un sueño casi mortuorio, como el de la mosca en el fondo de un tarro de almíbar.

Mucho después, el olor del pan caliente que espera en la mesa junto a la manteca, la leche, la miel y los huevos claros, lo devuelven a la orilla de las luces mecido por una corriente mansa. A pesar del desayuno no se siente satisfecho. Algo le dice que lo que pasó la víspera no fue otra atención como la vestimenta, el pan, el vino y el tabaco. A él, que sólo ha tenido encontronazos carnales accidentados, más o menos forzados y mal pagados; a él, que ha montado desbocado a tantas pobres almas, algunas pasmadas ante su hombría, otras abandonadas a su brutalidad, a él… A él nunca se lo habían pasado por la piedra hasta anoche. Y lo malo no es que lo hiciera una damita menuda con cara de niña. Lo peor es que le gustó ser el animal embelesado y después tomado por asalto. Un susurro interior le confiesa que, si en ese pecado le va a ir la penitencia, vengan penitencias.

El segundo día de arresto entre algodones lo pasa liando cigarros y leyendo arabescos de humo en el aire, intentando distraerse de otras figuraciones. Pero tiene una pregunta mayúscula que se traga a todas las que ya tenía. ¿Tendrá esta noche la visita de la moza en camisón? Se arrebata recordando el esbozo de su cara, y se jura que, si vuelve a tener ocasión, estará a la altura.

A la noche cena con sosiego, estira los músculos y se asea a conciencia. Mata la impaciencia liando una reserva de cigarrillos para los días siguientes.

Cuando ya amenaza la decepción, súbitamente entra el ama de llaves con los bártulos de costura, se sienta y comienza su labor muda y absorta. Botapenco, previsor, aguarda de pie tomando aire para ensanchar el pecho, despliega los hombros con los brazos pegados al cuerpo y aprieta los dientes.

Al entrar la doncella lo mira sin mirarlo, como si fuera transparente. Efectivamente, él se siente atravesado. Si la noche anterior fue un pichón enjaulado, ahora es un gallino hipnotizado. La muchacha le trae el recuerdo lejano del grabado picante de una virgen morisca envuelta en transparencias que cuando era casi niño sostuvo muchas veces con la mano que le quedaba libre. El ahogo, el escalofrío cálido, la entrega, la dicha vulnerable. Todo eso que se le remueve por dentro le resulta inaudito, y le lleva ecos sordos a recovecos desconocidos que sitúa entre su estómago y su garganta.

La contempla cuando se tumba lentamente sobre la cama, y se le para el corazón cuando observa que se sube el camisón hasta la ingle, mostrando las carnes blancas de los muslos unidos en un ángulo de sombra suave. Sin decoro hacia la costurera, Botapenco se desprende de las ropas, dejando a la vista su entusiasmo erguido, que apunta al techo. Se arrastra como un lagarto muerto de hambre sobre el colchón, y, al borde del llanto, separa las rodillas de la joven antes de deslizar toda su alma dentro del refugio húmedo, acogedor. Pese al ansia, no embiste, ni siquiera parpadea, tratando de suspender para siempre el instante. Es ella la que empieza a acompasar vaivenes, sin dejarle fuera del todo y volviéndolo a atraer. Él hace dejándose hacer, rendido.

Sin pensarlo agarra su cintura estrecha, pero cuando sube las manos sobre el vientre plano en busca de otros volúmenes, a la sacudida reacia de ella se le suma una punzada aguda que le atraviesa el cachete derecho, sacándolo del menester.

Se revuelve decidido a aplastar al inoportuno insecto, pero descubre al ama de llaves empuñando como arma blanca una de las agujas, clavándole una mirada de advertencia que no necesita añadidos. Sin darle oportunidad para responder, la aya vuelve a su asiento y sigue tricotando. Al tiempo, Botapenco siente de nuevo el vaivén de caderas, olvida el aguijonazo como si no acabara de sufrirlo, y se deshace girando sobre sí en remolino, precipitándose por un sumidero de gozo. Cuando lo abandona el sentimiento recupera los sentidos, y repara en que está sólo de nuevo, colmado y debajo del crucifijo.

Así discurren los días y así llegan las noches cada vez más cortas a favor del sol, que impone jornadas más largas y menos llevaderas para el huésped del Marqués. Amanece más temprano: un complot cósmico de astros, luceros y cosas del cielo pone aún más a prueba su paciencia; y anochece después para satisfacerla más tarde. Pierde la cuenta de las noches consecutivas en las que el cautiverio le depara el ritual de la amante silenciosa y la tejedora ensimismada. A medida que va creciendo la manta de lana pálida, una tímida complicidad le gana terreno al contacto mecánico de los cuerpos. Cada vez la caída de ojos de la muchacha es más dulce, y escondida de la mirada cabizbaja del ama se atreve incluso a morderse el labio inferior para ahogar suspiros de satisfacción que Botapenco celebra callado pero eufórico, palpando con la yema de los dedos montículos y depresiones que distan centímetros bajo el camisón, pero le saben a conquistas imperiales. Ahora se rozan los vientres sudados, se acompasan los pulsos, y cuando se sacian en silencio pueden incluso doblar los placeres, hacerse de rogar el uno al otro sin palabras, recreándose en la contención para soltar lastre al mismo tiempo.

Cuando las puestas de sol empiezan a adelantarse cada día lo que mide la pisada de una gallina, Botapenco pasa el día alrededor del mismo pensamiento. Necesita verbalizar aquello a lo que consagra su espera. No le cabe duda de que algo así, eso sí, claro que sí, tiene que ser sagrado y necesita bautizarlo, saber el nombre con el que se quiere llenar la boca.

Así que esa noche, inmediatamente antes de que la visita llegue a la cumbre, estando ambos entregados, ajenos a la desidia acumulada de la vieja, Botapenco reserva aliento para dirigirse por primera vez con palabras a su amante.

¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? – susurra, esperando una única respuesta para las dos preguntas.

Un escalofrío contrae a la mujer, que abre unos ojos que absorben la poca luz de la estancia. Amaestrado, Botapenco aprieta el culo para recibir con más nervio el pinchazo, pero no llega. El ama de llaves, también sorprendida, mira a su protegida con gravedad. Pero la segunda reacción de la muchacha tampoco es voluntaria, y se ruboriza sobre el rubor. Intimidada, se separa de la junta y sale de la habitación como arrastrada por una ráfaga de aire. Por primera vez es la carabina la que va a remolque, murmurando mientras recoge sus herramientas y desplaza toda su envergadura al otro lado del dintel, antes de cerrar de un portazo.

Botapenco, más preso que nunca, no duerme esa noche. Ataca la reserva de tabaco liado hasta diezmarla. Está convencido de que su atrevimiento no será en vano, pero no sabe por qué, y lo que es peor aún, tampoco sabe medir las consecuencias que le va a traer.

Cuando amanece tiene apenas un puñado de teorías vagas, inconsistentes cuando no absurdas, sobre el misterio de la bella anónima, la carabina de las agujas y el Marqués de la jaula de oro. Abre la ventana para despejar el humo del cuarto, y descubre al dúo benemérito acercándose por la vereda. Esta vez escoltan al médico, que tiene el privilegio de montar sobre la mula. Cuando llegan a la entrada, el viejo descabalga y entra al señorío.

El cabo amarra al animal a la reja de la entrada. Después acepta el paloduz de regaliz que le ofrece su superior, y ambos se acercan masticando al columpio de hierro fundido que cae justo debajo de la ventana, desde la cual Botapenco sofoca la carcajada que le viene al mentón cuando los ve sentados, péndulos de pies colgantes que no tocan el suelo, los pantalones a media pantorrilla.

Sin pensar, que de eso ya ha tenido bastante desde la noche, Botapenco agarra la bacinilla repleta de orín nocturno. Arroja continente y contenido sobre los civiles, que saltan del balancín maldiciendo a medio santoral antes incluso de oler la naturaleza del líquido, que les chorrea del tricornio a las narices y se les escurre de la barbilla a la capa, oscureciéndola varios tonos de verdusco. Escupiendo meados y blasfemias, el teniente empuña la escopeta y apunta hacia la ventana. Desde allí le sonríe burlón el regante, al que reconoce a pesar de que le parece otro, más joven, con más carne envuelta en los hombros y el cuello.

-¡Botapenco, hijoputa, baja si eres hombre!

-Soy hombre, y de palabra – responde, sentándose en el alféizar–. Si cumplen conmigo, cumplo. Por eso no bajo. Si me hubierais tratado como el Marqués, no os habría dejado en ridículo las doce veces que escapé.

-Las doce te cogimos, bastardo. -El teniente se seca la cara con el dorso de la capa.

-Once veces me vendieron. – se lamenta–. Y la última me cogió el toro. Que si es por ti, patas cortas…

Cuando el teniente levanta el percutor de la escopeta, el cabo interviene, antes de que el arrebato los meta en un problema con el Marqués.

-¡No te reconocía, Bota! ¡Bien te veo! Ni que fuera verdad eso que dicen por toda la comarca.

Botapenco remolonea encendiéndose un cigarro, pero acaba por morder el cebo.

-¿Cómo es eso que dicen? – Suelta una bocanada mezcla de humo y vaho.

-No, nada. Lengüerías de la gente. – responde el cabo recogiendo carrete.

-¿Y qué lengüerías son esas?

-Pues eso. Que el Marqués te ha librado del garrote y te tiene a barba regada porque… Bueno, porque te tiene de barragana. ¡Que te da por el saco, vamos! – remata el cabo con una sonrisa.

Botapenco, para serenarse, se dice para sus adentros que cabía esperar el rumor. Incluso a él se le pasó por la cabeza aquel extremo al firmar el acuerdo. Y con todo, firmó. Pero no tarda el teniente en destapar el farol del cabo.

¿Eso dicen, cabo? No es eso lo que yo he oído.

El cabo arquea las cejas para advertirle, pero el teniente obtuso sigue desmontando el trampantojo.

-Pero me lo creo, estas ratas de calabozo se acaban acostumbrando a todo.

Botapenco, sabiendo que ha ganado la mano, asiente.

-Bien lo sabe usted, teniente, que se turna con el cabo para montar a la mula sin ponerse celoso ni andar con remilgos.

El cabo ya desiste, y da la espalda al tira y afloja. Pero al teniente se le encienden las orejas y farfulla colérico.

-Mira, Botapenco, con el apellido que ahora tengas y seas quien seas, sigues siendo la misma mierda y vas a acabar como esa misma boñiga que eres, repisoteao y seco en el suelo.

Botapenco siente el impulso de saltar por la ventana para caer sobre el tricornio, morderle el cuello, masticarle la nuez y escupirla en su cara de gorrino degollado. Pero aquello de que es hombre de palabra no es burla. Así que se contenta con escupir la colilla del pitillo y acertarle en el bigote al teniente, que hace el ademán de recuperar la escopeta antes de que el cabo le avise del regreso del médico, que ya sube a la mula.

Como ha cerrado la ventana, Botapenco no escucha las ofensas de despedida que le dedican los civiles, ni las quejas del médico por la peste a meados, que el cabo atribuye a la mula. Al rato contempla cómo se hunden las cuatro figuras, camino abajo, en el mar de olivos.

Tocan a la puerta, atravesada por un acertijo de olores a café, pan y panceta. Pero Botapenco tiene el estómago dado la vuelta. Sabe que si prueba bocado va a devolver hasta las leches que no le pudo dar la madre que murió al parirlo. A punto estuvo él de acompañarla, según le habían contado tantas veces las comadres que asistieron el parto, porque se puso morado como una uva y no respiraba. De no haber sido por una puta vieja, que resolvió darle un salir y un entrar en el agua helada del abrevadero de la corrala, el recién nacido que fue no habría roto a llenarse de aire, con todo el instinto que cabe en una criaturita.

De aquel milagro en el bebedero surgió el nombrajo olvidado que, con el tiempo, acabó quedándose en Botapenco. Su desgraciada madre no le pudo dejar por herencia más nombre ni apellido, ni mucho menos hacerle saber quién era. Y el cálculo que ahora se hace, gracias al berrinche del teniente y su alusión a apellidos y bastardías, le empuja las tripas hacia arriba.

Cae la noche y sigue el ayuno. Se abre la puerta del cuarto y entra el ama directa al sillón, tan dispuesta a terminar por fin la pieza de lana, que no repara en la ausencia de inquilino. Así que es la del camisón quien advierte que no hay varón alguno esperándola. Cuando está a punto de avisar al ama, el preso sale de detrás de la puerta y la inmoviliza, pasándole el brazo de hombro a hombro sobre el pecho.

-Tranquila, Marquesita, tranquila –le susurra al oído mientras le atenaza el cuello.

La Marquesa descubierta no reacciona, pero el ama, al percatarse de la situación, torna más blanca que el ovillo que se le escapa de las manos.

-Tú, vieja, ve a avisar a mi hermano el Marqués y dile que traiga al chupatintas. Vamos a firmar algunas clausuras nuevas. -ordena Botapenco, suficiente.

Despavorida, la mujer obedece con una agilidad impropia.

Cuando está por vez primera a solas con la dama, Botapenco cierra la puerta y la encara, disimulando mal la decepción.

-Así que el hijo del Marqués viejo ha heredado el apellido y las tierras… pero no la simiente. Y no te preña. Es eso.

La Marquesa le responde sin palabras. Le entrelaza las manos por detrás de la nuca y estampa sus labios entreabiertos sobre el mohín estupefacto de Botapenco. Ahí entiende el pobre diablo que, para ella, no es cuestión de apellido ni de perpetuar la sangre. Y ahora más que nunca, quiere saber lo que necesita saber.

-¿Cómo te llamas? -balbucea.

La joven respira, separa los labios dispuesta a contestar. Pero justo en ese punto irrumpe el Marqués, en compañía de un mozo de caballos con paja en el pelo y una fusta en ristre.

Apenas una hora más tarde, el mismo lugar alberga una escena muy distinta. El juez y el cura, cabizbajos junto a la puerta, valoran para sus adentros las consecuencias que, para sus respectivos intereses, tendrá esta comedia a la que han sido convidados. El Marqués, sombrío y recortado sobre el marco de la ventana, se pasa la punta de la lengua por las comisuras de los labios, incapaz de reprimir el temblor de barbilla.

La Marquesa, sentada en la mecedora y por primera vez vestida de cristiana a ojos de Botapenco, que la alumbra con el quinqué mientras ella escribe a su dictado, apoyando el contrato en la bandeja.

-Que el Marqués de la Campiña Real reconoce a Botapenco como hermano, hijo como él del que fuera Marqués viejo antes de morir. -recita el preso desafiante, clavando la mirada en su medio hermano.

-Que Botapenco ni quiere apellido ni papeles de Marqués, pero que una vez la Marquesa esté preñada…

-Encinta.- le corrige el juez.

-En estado de buena esperanza.- rectifica el cura al rectificador.

-Como sea que esté para traer criatura – resuelve el interesado–, pero ese día Botapenco es hombre libre, no es padre de la criatura y da su palabra de no cruzar nunca más del Ebro para abajo.

La Marquesa termina de transcribir lo que todos han escuchado. Es la única que no mira al Marqués de la Campiña, que se toma un instante antes de hablar, teatralizando sus condiciones con el índice en alto.

-El bastardo Botapenco es hombre libre el día que la Marquesa dé a luz varón sano. Hasta entonces estará interno en las condiciones acordadas anteriormente.

El juez, que ya ha renunciado a cualquier lógica de jurispericia, admira la habilidad negociadora del Marqués. El cura, mientras tanto, no sabe a qué santo encomendarse, porque sospecha que no hay santa que le vaya a conceder dispensa ni a cambio de mil rosarios.

Botapenco, jugador bregado en la fullería, deja para el final su carta maestra:

-A cambio, Botapenco recibirá, al cabo de cada campaña, la mitad de las rentas de todas las fincas del Marquesado. El dinero le será entregado por el juez una vez al año en Zaragoza.

El juez lamenta que lo saquen a bailar, pero no tarda en valorar la posibilidad de verse beneficiado por errores contables. El curita peca, apuñalado por la envidia que siente al ver que el bastardo se reserva más dichas que él.

La Marquesa, que sabe que no habrá más cláusulas, deja de escribir antes de que su esposo se acerque decidido para firmar el contrato. Tras él, Botapenco vuelve a rubricar usando el pulgar.

Los primeros en salir son los que menos desean estar allí. Después, el Marqués se despide inclinando la cabeza. Cuando su esposa se levanta y sigue sus pasos, la detiene mostrándole la palma inmaculada de su mano derecha.

-No salgas de aquí sin mi hijo en las entrañas. – espeta antes de salir cerrando de un portazo.

El escalofrío de la mujer estremece los baldosines.

Ese día, esa tarde y esa noche, los amantes se entregan por fin sin vigilancia, sin reglas, sin cortapisas, sin pinchazos en el culo. También comparten desayuno, almuerzo y cena. Por miedo a romper el embrujo no se atreven a articular palabra, y pasan todo el día sin más lenguaje que el de la piel. Cuando llega la hora a la que han venido teniendo sus encuentros Botapenco se decide a volver a preguntarle su nombre, pero es ella la que se dirige a él, que por fin escucha su voz serena.

-Ya estoy …preñada -sonríe. – La próxima vez que venga el médico, no voy a poder ocultarlo. Después de la campaña tendrá casi seis meses. Iremos a Zaragoza para el Pilar. Para entonces, si es varón, habrás recibido el dinero. Mientras el Marqués esté en la feria de ganado, iré a hacer ofrenda a la Catedral. Saldré por la sacristía hacia el Puente de Piedra. Estarás allí con un coche que nos lleve a Barcelona, y dos embarques para América. No, no voy a llevarme al crío.

Tras la mañana siguiente llegan los seis meses más duros de condena. A pesar de que Botapenco ayuda con las bestias, el arado y la recolección, sintiendo la extraña satisfacción de ganarse el bocado. A pesar de que por las tardes un bachiller le enseña a leer, a escribir, y las cuatro reglas elementales. Pese a todo, la espera por su recompensa secreta le resulta la más dura travesía. No vuelve a ver a la Marquesa en todo ese tiempo, aunque sueña con ella y con América todas las noches. Ni los jornaleros ni las criadas tienen permitido hablarle de la Señora, y huyen cuando él hace preguntas esquinadas para recabar información. En cierta ocasión, escondido en una despensa para distraer chucherías, escucha a la cocinera comentar algo sobre los cuidados que dispensan en el convento a la señora Marquesa, que está pasando un embarazo delicado, y los preparativos para su vuelta al señorío.

Una mañana, mientras se despereza frente a la ventana, Botapenco reconoce a la mula benemérita amarrada a la verja. Sabe que el médico solo puede estar allí por una razón, y efectivamente, los alaridos de la Marquesa se lo acaban confirmando. Tres interminables horas después, la visita del ama de llaves con el delantal manchado de sangre, acaba con su incertidumbre.

-Es varón. – anuncia con desdén.

Botapenco es ya hombre tan libre que deja atrás, sin siquiera abrirlo, el sobre abultado que le ha dejado el ama sobre la bandeja del desayuno, que tampoco toca. Sale de la finca con lo puesto, dispuesto a encarar a pie su viaje. Zaragoza. El Pilar. Ella. Ella y América.

Mientras, en la planta superior, la parturienta sigue inconsciente. El médico entrega su ansiado varón al Marqués, que lo toma satisfecho contando y recontando dos brazos, dos piernas, diez dedos, dos ojos, dos orejas y atributos para garantizar la continuidad de su estirpe.

Cuando Botapenco encara la vereda, unos gritos interrumpen sus ensoñaciones. Es la voz del ama de llaves, todavía ensangrentada bajo el arco de piedra, que vocifera a pleno pulmón.

-¡Socorro! ¡Al ladrón! ¡Botapenco! ¡El ladrón escapa!

Él ni siquiera se vuelve para mirar. Comprende al instante y rompe a correr. Cuando ha ganado ya varias decenas de metros polvorientos, una presencia en mitad del camino le hace detenerse. Es la mula tiñosa, que de repente le resulta solemne.

En la casona, el Marqués observa que la piel pálida del recién nacido demuda a un granate violáceo. Algo va mal. El niño apenas respira, y parece que la sangre se le ha cuajado en las venas anudadas, y las ha inflado. Los ojillos ya no bailan perdidos. Miran al Marqués fijamente, y congelados, lo congelan. El médico, que echa en falta el llanto, abandona a la madre y arrebata al niño de los brazos del Marqués. Apenas lo sostiene, sabe que ya no hay heredero en ese muerto menudo.

Para entonces Botapenco tiene frente a sí al teniente y al cabo, pertrechados con las escopetas en ristre. Le permiten recuperar el aliento para alargar la diversión. El infeliz aprovecha para sacar del bolsillo de la chaqueta nueva el contrato firmado por el Marqués, y lo esgrime como escudo ante el teniente, que se encoge de hombros, burlón.

-Botapenco, ¿por quién me tomas? Yo no sé leer.

Botapenco le encuentra sentido a todo. Ya era un preso antes de nacer. Ya estaba condenado antes de que el Marqués viejo forzara a su madre debajo de un chopo. Ya tenía la argolla del garrote vil al cuello cuando se ahogaba al nacer. Los últimos meses ha estado encerrado en una cuadra, embelesado por los aromas jugosos de su asaltante nocturna, y ahora su verdadero dueño le va a meter toda su esperanza, pomposa y brillante como un boniato, por el ojo del culo.

Ni siquiera tiene dudas cuando ve que el cabo, incapaz, baja el arma. Se siente menos decepcionado al comprobar que el teniente le apunta decidido.

El Marqués llega al pie del camino tarde, ahogado por la carrera, sin aliento para evitar a gritos que se cumplan sus órdenes. Ni siquiera escucha el disparo, así tiene de embotados los oídos por el bombeo del corazón al trote. Pero al bajar la rasante llega a tiempo de ver caer a tierra al hijo ilegítimo de su padre, con un borrón encarnado donde tenía el rostro.

La Marquesa sí escucha en la distancia el latigazo de plomo que la saca del trance. Ve al doctor envolver un bulto inerte en la manta que tejió el ama de llaves mientras lo concebían. El algodón ahora es granate pardo, empapado en sangre de primeriza mezclada con la que ha heredado el difunto Marquesito, hijo bastardo del preso bastardo al que llamaban Botapenco. Ése que ya nunca va a pronunciar en América el nombre de Carlota Cristina. Ésa que ya no podrá dejar de ser la prisionera Marquesa de la Campiña.