Mensaje antiplatónico par excellence: no existe nada que esencial, o lógicamente, ligue un hecho ético (o, más bien, la interpretación ética de un hecho) del mundo y un estado emocional placentero. A partir del descubrimiento de las sustancias psicoactivas, nos dimos cuenta de que para conseguir una sensación o emoción no es necesaria la presencia de tal hecho o, ni siquiera, del estado mental que lo preceda y lo cause. La alegría que hubiéramos obtenido si nos hubiera tocado la lotería de Navidad, podemos conseguirla, e incluso intensificarla, ingiriendo un compuesto de prosaicas moléculas, sin que, realmente, nos toque ni un céntimo. Es más, con una calculada dosis, ya no diremos de la brutal etorfina, sino de fentanilo (peligrosísima) o de oxicodona, podrías sonreír de un indescriptible placer mientras te corto un brazo.

Este descubrimiento tiene unas consecuencias brutales. La mayor parte de las concepciones de la ética dadas a lo largo de la historia (con la honrosísima excepción de la genial ética kantiana) prometían un estado final de felicidad, a condición de seguir una serie de, a menudo muy duros, preceptos. La ataraxia griega, el nirvana budista o la visión deifica cristiana, son estados, en gran medida emocionales, que se obtienen después de un largo proceso que, a menudo, puede durar toda una vida. El sentido de tu existencia, lo que debes hacer día a día, está sujeto a la obtención de ese premio final. Sin embargo, llegamos a día de hoy y conseguimos el premio sin el arduo proceso.

Se podría objetar que ese estado de felicidad artificial, ese paraíso químico, sería falso, un disfraz conseguido haciendo trampas, algo inauténtico, postizo ¿Por qué? Esta objeción encierra una confusión: la emoción que se consigue al ingerir un psicotrópico no tiene absolutamente nada de falso, es tan real como la conseguida sin la ingesta. Lo falso, o más bien lo ausente, es el suceso generador de la emoción, no la emoción misma.

Se sigue objetando: pero lo realmente valioso es el camino, no únicamente el resultado. Respondemos: podemos ponderar lo que obtenemos en cada fase del camino y ver si compensa o no perderlo en virtud de conseguir, inmediatamente y sin esfuerzo, el bien final. En algunos ejemplos está claro: pensemos en las millones de personas que se están machacando en el gimnasio por lucir un bonito cuerpo cuando llegue el verano. Si yo les dijera que, puedo conseguirles ese cuerpo deseado sin el más mínimo coste, tomando una pastilla que no tiene efecto secundario alguno… ¿No la tomarían sin dudar? ¿No sería estúpido decir que no, que prefieren sufrir levantando pesas y comiendo brócoli?

Las pocas experiencias que he tenido con drogas duras (con las mal llamadas blandas, como el tabaco o el alcohol, he tenido muchísimas) fueron en mi época universitaria (juventud: bendita idiotez). Recuerdo una noche en la que probé una pastilla de MDMA. Cuando la ingerí estaba ya completamente borracho (si no, seguramente, mi superyó bien aleccionado me hubiera impedido tomarla) pero al cabo de unos treinta minutos mi estado etílico cambio radicalmente hacia algo muy diferente. Sentí una felicidad inmensa, una plenitud absoluta, una comunión total con el cosmos… Todo tenía sentido y todo era completamente maravilloso. Nunca antes había sentido un amor hacia la vida y hacia todos los seres humanos similar. Sinceramente, esas horas de efecto del MDMA han sido las más felices de mi vida (y no soy una persona especialmente desgraciada). Nunca he vuelto a sentir emociones tan agradables con esa intensidad. Y, paradójicamente, eso es lo que me aterró de las drogas y lo que consiguió que, finalmente, no terminará siendo un yonki en cualquier parque. Me dio mucho miedo saber que lo que había tomado era demasiado bueno y comprendí lo brutal que debería ser el reverso tenebroso de algo así. Entendí por qué un yonki de cualquier parque es plenamente consciente de su penosa situación y, aún así, prefiere seguir drogándose a tener una vida. No volví a probarlo.

Sin embargo, de lo que no quedé nada disuadido, es de aceptar el uso de drogas que no tengan efectos secundarios significativos. Sería la utopía del utilitarismo hedonista: una sociedad en la que todo el mundo tenga acceso a la mayor felicidad posible. Es más, lo que sería inmoral sería privar a la gente de unas sensaciones de bienestar semejantes. Y, siguiendo esa lógica, nada parece alejarnos de un futuro en el que el uso de psicotrópicos de diversa índole sea cada vez más usual (de hecho ya lo es). Pero quizá un futuro emocionalmente paradisíaco puede esconder algo, como mínimo, inquietante. Sabemos, desde experimentos realizados en la década de los cincuenta del siglo pasado, que ratas de laboratorio preferían tomar cocaína a comer o a beber, dejándose morir con tal de seguir consumiendo su droga. Y es que los sistemas de recompensa emocional del cerebro tienen un fin evolutivo claro: moverte a actuar para obtener placer o evitar el sufrimiento ¿Qué ocurre entonces cuando no hay sufrimiento y se vive en un estado de placer constante? Que el individuo ya no tiene nada que hacer, que no hay nada que pueda motivar su conducta.

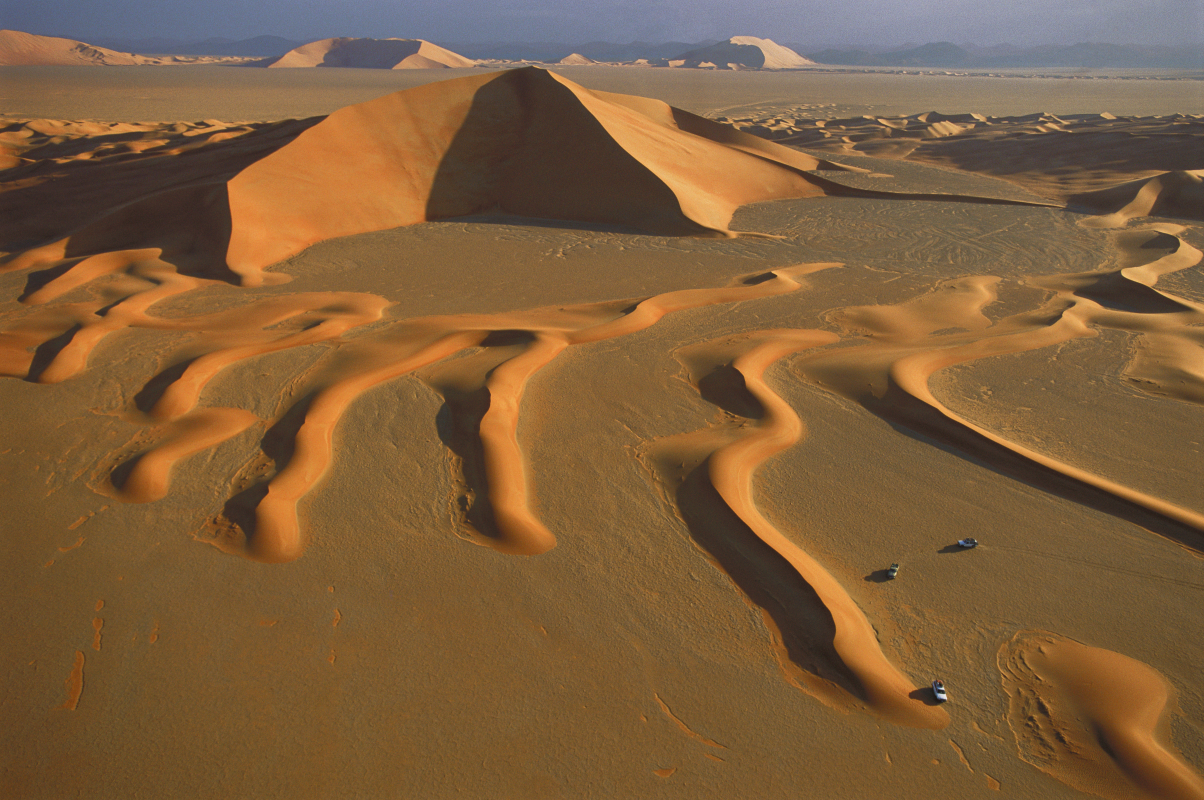

Un futuro así sería como un colosal fumadero de opio en el que miles de sujetos vivirían enchufados a aparatos que les suministraran regularmente la dosis adecuada, quizá siempre durmiendo o, simplemente, ensimismados en hermosísimas ensoñaciones, quizá sin hablar con nadie más (¿para qué las relaciones sociales?) o no, pero, seguramente, sin hacer prácticamente nada: solo lo necesario para mantenerse vivos y drogados. Aquí, si que el tiempo histórico quedaría congelado. No se evolucionaría hacia nada más ya que, esta vez sí, estaríamos ante el auténtico fin de la historia de Fukuyama.

Este futuro utópico, o distópico según se mire, casaría perfectamente con el advenimiento de la singularidad tecnológica de la IA. Si construimos inteligencias artificiales que nos superen abrumadoramente, y si hemos sido lo suficientemente listos para conseguir que no nos exterminen, podría pasar algo así: las máquinas tomarían el mando de la historia y se dedicarían solo Skynet sabe a qué, mientras dejarían a sus venerables, aunque patéticamente inferiores creadores, viviendo en un inofensivo paraíso. Entonces, poseamos superdrogas o no, tendremos que enfrentarnos a algo a lo que nuestro frágil ego humano no está acostumbrado: la irrelevancia ¿Aceptará el hombre perder el protagonismo de su historia? ¿Aceptará perder el mando, aún a sabiendas de estar en mejores manos que en las suyas propias? Sería un caso de interesante dilema moral: ¿libertad o felicidad? La respuesta sería fácil para los drogados: seguir en su paraíso toda la eternidad y que gobiernen otros. La responsabilidad del gobierno trae demasiadas preocupaciones y dolores de cabeza.

O quizá, la historia podría continuar por otros derroteros: es posible que los seres humanos no nos quedásemos del todo quietos, sino que siguiéramos buscando formas de placer aún más poderosas. Quién sabe si pondríamos a la IA a nuestro servicio para conseguir placeres que ahora no alcanzamos ni a imaginar. Pensemos en diseño de cerebros a los que se aumenta su capacidad de sentir, con circuitos de placer hiperdesarrollados, que viven en un mundo de realidad virtual en el que todo está pensado para estimular cascadas de opioides, maravillosas tormentas cerebrales de una potencia inusitada. La historia de la humanidad se convertiría en la búsqueda de paraísos dentro de paraísos.

Pensemos en el mejor sueño que hayamos tenido y pongamos detrás de el a un asistente computerizado que sabe lo que nos gusta mucho mejor que nosotros. Recomiendo ver Más allá de los sueños (1998) de Vincent Ward. La película es mala pero sus efectos visuales (que ganaron un Óscar) pueden ilustrar muy bien a lo que nos referimos: imagina caminar de la mano con una bella mujer (quizá con esa chica que nos gustaba en el instituto y que ya no sabes nada de ella), por el cuadro más hermoso que se te ocurra, mientras escuchamos una increíble sinfonía (la Lacrimosa de Preisner o el Dúo de las flores de Delibes) , a la vez que nuestros centros cerebrales de placer se disparan como fuegos artificiales, haciéndonos sentir una especie de orgasmo infinito… Vivir eternamente en ese día de verano de cuando teníamos doce años y no había nada que hacer, ninguna preocupación, y todo era nuevo…

Los budistas piensan que a medida que aumenta la capacidad de placer aumenta también la de dolor, y a la inversa. Quien no sienta nunca dolor imagino que tampoco será susceptible de placer alguno. Son argumentos que también están en el Filebo de Platón, si no recuerdo mal. Además, que los hombres no hemos nacido simplemente para buscar el placer y evitar el dolor, como entendían los cirenaicos o los epicureos (o los benthamianos, posteriormente), es una experiencia que cualquiera puede hacer con sólo repasar su vida. Haces una reflexión valiente, pero sirve de reductio ad absurdum, en mi opinión…