I. Esto no es una huelga

Lo que está ocurriendo con la huelga médica y el debate del Estatuto Marco no es un conflicto laboral más. Es la manifestación visible de un sistema que solo se mantiene en pie porque quienes lo sostienen aceptan romperse en silencio.

España entra en la mayor crisis demográfica de su historia con un modelo sanitario diseñado para otra época. Habrá más pacientes, más cronicidad y más complejidad clínica, mientras la población activa se reduce. El gasto sanitario crecerá de forma inevitable y, dentro de ese gasto, hay una verdad que rara vez se dice con claridad: la mayor parte del presupuesto sanitario se destina al personal. No a edificios, no a tecnología, no a fármacos: a personas.

Eso significa que cualquier intento de “sostener el sistema” pasa necesariamente por actuar sobre quienes lo hacen funcionar. No es una deriva ideológica ni una anomalía coyuntural. Es una consecuencia directa del diseño. Cuando se quiere contener el gasto sanitario, se contiene al médico.

En este contexto aparece el nuevo Estatuto Marco. No como una herramienta de dignificación profesional, sino como un instrumento de contención estructural. Mantiene las guardias de 24 horas, preserva una flexibilidad unilateral de horarios y movilidad, normaliza la utilización asistencial de los residentes y evita compromisos firmes sobre descansos, plantillas o límites de carga. No es una casualidad. Es una estrategia.

El problema es que esta estrategia tiene un límite. Y ese límite no es presupuestario.

Es humano.

La sanidad española no se sostiene por planificación a largo plazo ni por excelencia institucional. Se sostiene porque hay médicos que siguen viniendo incluso cuando no pueden más. Porque hay profesionales que absorben errores, demoras y carencias como si fueran responsabilidad personal. Porque el sistema ha aprendido que el sacrificio médico es un recurso renovable.

Durante años, esa lógica ha funcionado. Ha permitido maquillar déficits, retrasar reformas y sostener la ficción de un sistema robusto. Pero ese equilibrio se construyó sobre una premisa falsa: que la resistencia del médico no tiene coste. Que el desgaste no deja huella. Que siempre habrá alguien dispuesto a aguantar un poco más.

Ese supuesto se ha agotado.

Este texto no es una queja.

No es una reivindicación salarial.

No es una negociación encubierta.

Es la descripción de un punto de ruptura.

Porque cuando un sistema necesita que quienes lo sostienen se rompan para seguir funcionando, el problema ya no es laboral. Es estructural. Es clínico. Y es moral.

II. El sistema sanitario se sostiene en silencio

Hay sistemas que se sostienen por diseño, por financiación o por buena gestión. El sistema sanitario español se sostiene por algo mucho más barato y mucho más eficaz: el silencio. Un silencio profundo, aprendido pronto, interiorizado como norma y funcional para todos menos para quien lo paga con el cuerpo.

El primer silencio se aprende durante la residencia. El residente descubre muy rápido —antes incluso de estar preparado— que el hospital funciona porque él hace cosas que no debería hacer todavía. Descubre que la responsabilidad llega antes que la formación, que la toma de decisiones se adelanta porque no hay nadie más y que muchas de sus guardias no son formativas, sino asistenciales. Aprende que su salario no guarda relación alguna con el riesgo que asume y que, aun así, debe sentirse agradecido. Y se calla. Se calla porque sabe que hablar pone en peligro su futuro. En cualquier otro sector sería explotación. Aquí se llama formación.

Ese silencio no se rompe al acabar la residencia. Se transforma. El adjunto aprende otro tipo de silencio: el del cansancio crónico. El del profesional que lleva años sosteniendo un sistema que no lo sostiene a él. El del médico que encadena guardias imposibles, que trabaja siempre fatigado, que vive a un error de distancia de arruinar su vida profesional y personal. Sigue viniendo no porque pueda, sino porque si no viene él no viene nadie. Porque la culpa, el deber y la costumbre forman un cóctel que anestesia el sentido común. La medicina española funciona así: no premiando la excelencia, sino erosionando la resistencia hasta que solo queda la inercia.

Hay otro silencio más cruel: el del error. En España, el error clínico no se acompaña; se internaliza. No existe una cultura real de segunda víctima. El médico que vive un evento adverso vuelve a casa con el peso en el pecho, intenta dormir, se sienta en el coche, se ducha, repasa mentalmente cada decisión. Y al día siguiente vuelve como si nada. No porque esté bien, sino porque admitir vulnerabilidad sigue interpretándose como incompetencia. El sistema falla, pero la culpa se la queda el médico.

Ese silencio se extiende también al error ajeno. Todos los médicos han tapado alguna vez a un compañero. No por complicidad, sino por supervivencia. Porque denunciar en un entorno sin cultura de seguridad no protege al paciente: destruye al profesional. El silencio se convierte así en un mecanismo estructural de contención. Evita que la falla sistémica se haga visible, pero el precio es enorme: sostener con la conciencia lo que no debería sostenerse así.

Mientras tanto, el paciente mira al médico. Cuando no hay cama, cuando faltan manos, cuando la prueba se retrasa semanas o la urgencia está colapsada, el rostro visible del sistema es siempre el mismo. Y el médico explica, contiene y pide disculpas por procesos que no controla. Cada una de esas disculpas absorbe una parte del fracaso estructural como si fuera propio. Ese desgaste no aparece en ningún presupuesto, pero se acumula igual.

Incluso cuando el médico intenta romper el silencio colectivamente, el sistema lo neutraliza. La huelga en sanidad nace condicionada. Los servicios mínimos —teóricamente humanitarios— reproducen en la práctica la normalidad de hospitales que ya viven permanentemente en “modo mínimos”. Cuando nada se detiene, el conflicto no existe. Solo queda el gesto simbólico y el coste individual. El sistema coloca al médico en una elección imposible: o mantienes la máquina en marcha y perpetúas la precariedad, o intentas hacer visible el daño y te conviertes en el problema.

A todo esto se suma el silencio político. Los médicos no dan votos, no llenan plazas, no desestabilizan gobiernos. Por eso el agotamiento profesional, el riesgo psicosocial extremo, las jubilaciones anticipadas o la fuga de talento rara vez entran en el debate público con honestidad. Es más rentable inaugurar edificios vacíos o prometer refuerzos abstractos que asumir que el modelo se sostiene sobre personas exhaustas.

El último silencio es el más íntimo: el que existe entre nosotros. Durante décadas se nos enseñó que hablar de cansancio era una debilidad moral, que decir “no puedo más” era fracasar, que llorar después de una guardia significaba no valer. Esa cultura de resistencia heroica ha producido médicos que se rompen por dentro sin decir una palabra. Y el sistema, encantado. Un trabajador que no descansa, que no protesta, que se culpa de lo que no controla y que vuelve al día siguiente aunque esté roto es un recurso perfecto.

Pero el silencio tiene un límite. No se convierte en fortaleza; se convierte en fractura. Y cuando se rompe, no se rompe solo el médico. Se rompe el propio sistema que había aprendido a apoyarse en él.

III. Vocación: el mecanismo de captura

La medicina española sigue invocando la vocación como si fuera una fuerza interior pura, un llamado casi sagrado que justificaría cualquier sacrificio. Se pronuncia con solemnidad, como si la palabra protegiera del desgaste y bastara para iluminar un camino que, en realidad, se transita casi siempre a ciegas. Pero la vocación, tal como se vive hoy, no es una brújula. Es un mecanismo. Y funciona porque se activa demasiado pronto.

La decisión se toma antes de tiempo. A los dieciséis o diecisiete años, cuando la identidad aún no está formada y el deseo propio se confunde con expectativas ajenas, se pide elegir no solo una carrera, sino un modo de vida. La medicina aparece entonces como promesa de sentido, como destino admirable, como lugar donde el esfuerzo tendrá significado. Profesores, familias, entorno: todos empujan en la misma dirección. No se elige desde el conocimiento de lo que se entrega, sino desde la necesidad de ser suficiente.

La vocación no nace del interior; se induce desde fuera.

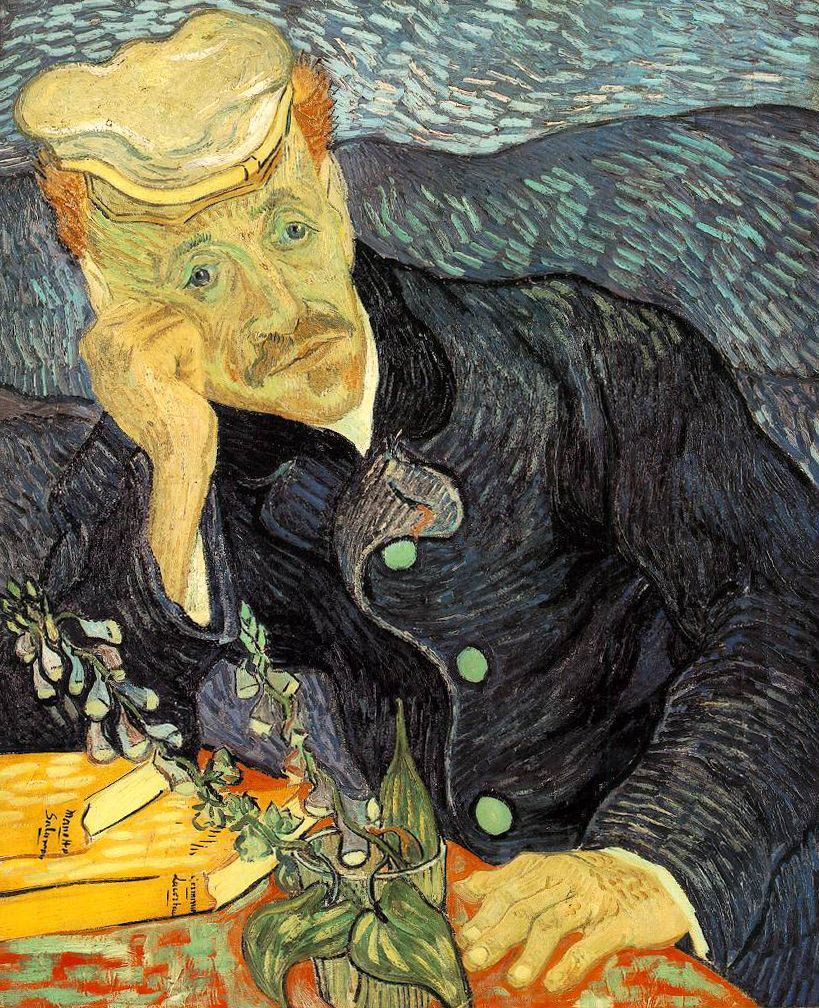

A ese relato se suma la ficción cultural. Durante décadas se ha construido una imagen del médico heroico, infalible, siempre disponible, siempre dispuesto a sacrificarse por un bien mayor. Un profesional que no duda, no se cansa y no fracasa. Si sufre, lo hace en silencio y con dignidad. Ese modelo no existe en la realidad clínica, pero se incrusta con facilidad en quien aún no tiene experiencia para confrontarlo. Cuando la realidad llega —guardias interminables, presión asistencial, errores, cansancio— ya hay demasiado invertido como para volver atrás.

La vocación se convierte entonces en un anclaje. No te sostiene: te ata.

En muchos casos, además, la vocación nace de la ausencia. De crecer viendo a un progenitor médico siempre lejos, siempre cansado, siempre llegando tarde. Idealizar esa ausencia como heroísmo es una forma infantil de protegerse del dolor. Comprenderla, o reproducirla, se convierte en destino. Así, la medicina no se elige solo para cuidar a otros, sino para cerrar una herida que nunca se nombró.

Mientras tanto, el prestigio simbólico que antes compensaba el sacrificio se ha evaporado. El paternalismo cayó, pero con él cayó también la autoridad. Hoy el médico conserva toda la responsabilidad clínica y jurídica, pero casi ningún poder real. Se le exige empatía infinita, disponibilidad absoluta y resultados sin margen de error, mientras se le ofrece poca autonomía, escasa protección institucional y un reconocimiento social cada vez más débil. Es la ecuación perfecta para el desgaste: deber sin autoridad, exigencia sin compensación.

La feminización de la profesión ha hecho visible algo que antes se disimulaba: el sistema se sostiene sobre quienes han sido socializados para aguantar más y callar más. No por fortaleza innata, sino por aprendizaje cultural. Lo que debería haber sido un avance se convirtió, por la estructura, en una herramienta para perpetuar un modelo basado en la entrega silenciosa. Cuando entran más mujeres, el prestigio baja y la exigencia de sacrificio sube. No por ellas, sino por el machismo sistémico que redefine el valor de lo que ocupan.

Luego llega el MIR, y la vocación termina de desmantelarse. Lo que era deseo se convierte en cálculo de supervivencia. Se deja de elegir lo que emocionaba y se empieza a elegir lo que permite vivir, lo que conserva algo de prestigio o lo que ofrece una compensación económica que haga soportable lo que vendrá después. La renuncia se presenta como madurez. Dejar de escuchar la vocación se vive como crecer.

Ahí ocurre la transformación final. La vocación deja de ser una fuerza interior y se convierte en un mecanismo de control externo. Funciona porque se interioriza pronto y se incrusta hondo. Un médico que cree que su valor depende de cuánto aguante es un médico manejable. Un médico que interpreta el límite como un fracaso moral acepta condiciones laborales que ningún otro profesional toleraría.

La política lo sabe. Y a veces lo dice sin querer.

«No pararé hasta ver a un médico en alpargatas.»

No fue un desliz ni una broma. Fue una verdad pronunciada sin filtro. La síntesis perfecta de cómo se ha gestionado la sanidad durante décadas: desde la certeza de que siempre habrá otro médico dispuesto a romperse un poco más. La vocación como recurso explotable. El médico como material fungible.

La vocación, así entendida, no eleva. Captura. No protege del desgaste; lo legitima. Y cuando se rompe —porque siempre se rompe— no deja indiferencia, deja resentimiento. Médicos que llegan a los treinta o cuarenta años sin saber quiénes son fuera del hospital. Profesionales que descubren que su identidad se construyó alrededor de una idea que nunca coincidió con su experiencia real.

La medicina sigue hablando de vocación para reclutar a jóvenes que aún no saben qué entregan. Pero la vocación, tal como se utiliza hoy, no es un don ni una brújula. Es una trampa emocional que se cierra cuando ya es demasiado tarde para salir sin romperse.

Y casi siempre, quien pierde en esa trampa es el médico.

IV. Guardias: la trampa material

Si la vocación es la trampa emocional que captura al médico joven, las guardias son la trampa material que lo encadena. Son la columna vertebral oculta del sistema sanitario español: el mecanismo que permite sostener actividad asistencial continua sin organizar turnos humanos ni pagar salarios acordes al esfuerzo real.

En España se ha normalizado que un médico trabaje veinticuatro horas seguidas. No como excepción, no como emergencia puntual, sino como estructura ordinaria. No existe país comparable que base su asistencia en profesionales formados sometidos a este régimen, pero aquí se defiende como tradición, compromiso o inevitabilidad. El mensaje implícito es siempre el mismo: si no puedes con esto, no vales.

La perversión empieza en lo económico. En la mayoría de comunidades, el salario base de un médico no permite vivir con dignidad sin hacer guardias. La estabilidad económica se ha vinculado directamente al agotamiento. No se paga bien el trabajo ordinario; se paga la resistencia. El sueldo no está en la nómina: está en la fatiga.

Además, las guardias no son salario estructural. No computan como horas ordinarias, no se integran plenamente en pagas extraordinarias y desaparecen en cuanto el médico cae enfermo. A efectos administrativos, esas horas no existen. Son horas fantasma: existen para el cansancio, para el riesgo y para la responsabilidad, pero no para los derechos ni para la jubilación.

Esto crea una ecuación sin salida. Si el médico reduce guardias, su salario cae a niveles incompatibles con el coste de la vida. Si las mantiene, envejece antes de tiempo, se agota y se rompe. El sistema no corrige esta tensión porque depende de ella. Las guardias no son un complemento; son el pilar económico sobre el que se ha construido la ficción de sostenibilidad.

A esta trampa se suma otra aún más silenciosa: la disponibilidad implícita. Las listas de “baja” que no existen en ningún documento, las llamadas de última hora, la expectativa de que alguien cubrirá siempre el hueco. No hay estructura formal, no hay compensación real, no hay protección. Solo la apelación constante a la culpa profesional: alguien debe hacerlo, y ese alguien eres tú.

El problema no es solo que existan guardias, sino que se use la misma palabra para realidades asistenciales radicalmente distintas. En algunos entornos, la guardia sigue siendo disponibilidad para lo imprevisible. En otros, especialmente en hospitales grandes, es actividad clínica continua: tres turnos encadenados en uno solo, con presión sostenida, decisiones límite y carga emocional constante. Llamar a todo lo mismo permite pagar todo igual y ocultar la diferencia.

En ese contexto, los residentes se convierten en la muleta estructural del sistema. Sostienen plantas, quirófanos y urgencias mucho antes de estar preparados, no por vocación, sino por necesidad. La responsabilidad se adelanta, el riesgo jurídico se normaliza y la formación se sacrifica para que la máquina no se detenga. El sistema lo sabe, lo acepta y lo integra como funcionamiento ordinario.

Cuando el médico cuestiona este modelo, la respuesta es siempre moral. Si pide reducir guardias, es insolidario. Si propone eliminar las de veinticuatro horas, es elitista. Si reclama límites humanos, perjudica al paciente. Nunca se discute el diseño; se juzga al profesional. El chantaje es perfecto: convierte una exigencia de seguridad y dignidad en una falta ética.

Las guardias son, en el fondo, la esencia de la economía moral española: sostener lo público gracias al sacrificio silencioso de unos pocos. Pagar poco a quienes sostienen mucho. Delegar en la vocación lo que no se quiere asumir con impuestos. Convertir el desgaste en recurso y normalizar lo inasumible.

Pero algo se ha roto. La guardia ha dejado de ser un esfuerzo puntual para convertirse en un modo de vida incompatible con tener vida. Ya no es un rito de paso; es un síntoma. Un síntoma de un sistema que no se sostiene sobre planificación, sino sobre agotamiento.

Lo más honesto que podría hacer el Estado sería dejar de llamar a esto compromiso profesional y empezar a llamarlo por su nombre: explotación estructural organizada alrededor de una necesidad colectiva. Y lo más honesto que puede hacer el médico es empezar a decirlo sin miedo.

V. Cuando la profesión empieza a devorarte

Hay una parte de la medicina que no aparece en los informes, ni en los discursos institucionales, ni en los balances de gestión. Es la parte que solo se menciona en voz baja, entre compañeros, a veces con una broma rota, a veces con un silencio incómodo. Es el momento en que la profesión deja de ser un trabajo exigente y empieza a devorar al profesional.

No ocurre de golpe. No hay un día concreto ni un evento único. Empieza como cansancio que no se va, como insomnio tras una guardia especialmente dura, como la rumiación persistente de un caso que no salió bien aunque todo se hiciera correctamente. Empieza cuando el cuerpo sigue funcionando, pero la mente ya no descansa.

La medicina española exige fortaleza emocional infinita sin ofrecer estructuras reales que la sostengan. No es que no existan programas de apoyo: es que son decorativos. Aparecen cuando el daño ya es visible, se anuncian como gesto humanista y desaparecen en cuanto dejan de ser noticia. El mensaje implícito es claro: puedes romperte, pero en privado. Y rápido.

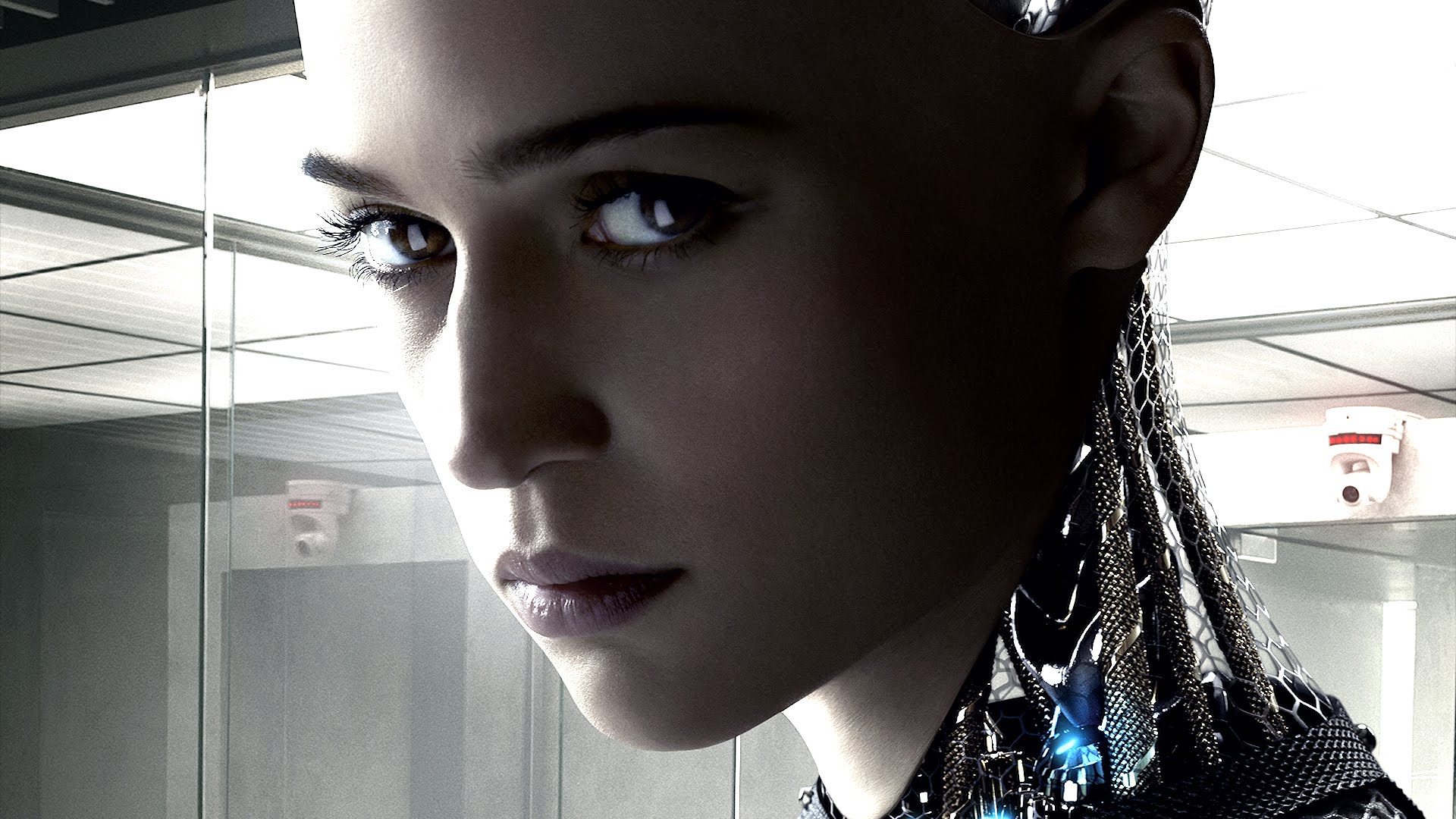

La depresión no se manifiesta aquí como parálisis, sino como funcionamiento automático. El médico deprimido sigue yendo a trabajar. Atiende, decide, opera, intuba, firma, explica. La precisión técnica se mantiene incluso cuando la vida interior se apaga. Esa es la forma más peligrosa de deterioro: la que no interrumpe la producción.

Con el tiempo aparece la despersonalización. No como indiferencia brusca, sino como anestesia emocional progresiva. El profesional empieza a cumplir, pero deja de estar. Se convierte en presencia física y ausencia interior. No lo nota al principio. Sus compañeros sí. El sistema, desde luego, lo celebra: un médico que no siente no protesta, no cuestiona y no exige cambios.

En este contexto, el consumo deja de ser ocio y se convierte en analgesia. Ansiolíticos para dormir después de las guardias, estimulantes para rendir al día siguiente, alcohol para desconectar de una presión que no se apaga nunca. No es vicio. No es debilidad moral. Es supervivencia funcional en un entorno que penaliza pedir ayuda y normaliza el sufrimiento.

El suicidio es el punto donde esta lógica se vuelve imposible de seguir ignorando. No hay cifras oficiales claras, pero la evidencia internacional es consistente: los médicos se suicidan más que la población general. Especialmente las médicas. No porque la profesión atraiga a personas frágiles, sino porque la estructura genera fragilidad. Responsabilidad clínica extrema, presión institucional constante, falta de descanso, carga emocional acumulada y ausencia de apoyo real forman una combinación conocida y documentada.

Cuando ocurre, el sistema se protege a sí mismo. Se habla de factores personales, de problemas individuales, de circunstancias ajenas al trabajo. Ninguna institución quiere contabilizar a sus muertos en activo. No es buena estadística ni buena imagen. El contexto desaparece del relato oficial, como si no hubiera tenido nada que ver.

Lo que queda es la soledad. No la soledad física, sino la convicción profunda de que nadie te va a sostener si caes. De que si pides ayuda serás un problema. De que si enfermas dejarás de ser útil. La soledad del médico no es aislamiento: es abandono estructural.

A veces, después de una guardia especialmente dura, dos compañeros se miran en un pasillo sin decir nada. En ese gesto breve se reconoce todo: el cansancio compartido, el límite cercano, la necesidad de no estar solo en esto. Ese reconocimiento vale más que cualquier protocolo, porque devuelve por un instante la condición humana a quien ha sido reducido a función.

Hay un momento, para muchos médicos, en el que aparece una pregunta inesperada: ¿quién soy fuera del hospital? Llega una tarde sin guardia, sin planta, sin urgencias, y de pronto no hay nada a lo que agarrarse. La medicina ha ocupado tanto espacio que no ha dejado lugar para construir una identidad propia. La vida se aplazó durante años y, cuando hay tiempo para retomarla, ya no se sabe cómo.

La pérdida de identidad no es una crisis repentina. Se manifiesta en detalles pequeños: no tener hobbies, no saber qué responder cuando preguntan qué te gusta hacer, descubrir que todas las conversaciones giran alrededor del hospital porque no conoces otro lenguaje. La profesión dejó de ser actividad para convertirse en identidad. Y el sistema se ha beneficiado de esa confusión.

La salud mental del médico no es un asunto privado ni un problema individual. Es un indicador estructural. El espejo más honesto de un sistema que ha decidido sostenerse a costa del desgaste psicológico de quienes lo mantienen en pie.

VI. Pública y privada: la doble explotación

España mantiene un debate falso sobre la relación entre la sanidad pública y la privada. Se presenta como una cuestión ideológica, cuando en realidad es un mecanismo funcional construido sobre el mismo recurso agotado: el médico. Ambas se necesitan, ambas se sostienen mutuamente y ambas compiten por lo mismo. Pero el coste de ese equilibrio siempre lo paga el profesional.

La sanidad privada española no existiría tal como la conocemos si la pública ofreciera condiciones laborales dignas. El trasvase constante de médicos no responde a ambición ni a deslealtad institucional. Responde a una búsqueda elemental de descanso, previsibilidad y control sobre la propia vida. La privada no atrae talento: lo recoge cuando ya está exhausto.

Sin embargo, el relato oficial invierte la carga moral. El médico que complementa ingresos es señalado como mercenario. El que cruza la puerta de la privada es acusado de abandonar lo público. Se le atribuye la responsabilidad de un deterioro que comenzó mucho antes, cuando el sistema público decidió que su bienestar era prescindible. Es una narrativa eficaz porque desplaza la culpa del diseño a quien lo sufre.

Hay una verdad estructural que rara vez se menciona: la sanidad pública subsidia la formación del médico y la privada recoge el beneficio. El Estado asume el coste del MIR, de los tutores, de las guardias, del desgaste emocional y del riesgo jurídico. La privada recibe profesionales ya formados, ya exprimidos, listos para producir. No invierte en la parte más cara del proceso: la formación y el desgaste humano. Externaliza ese coste a lo público.

Ese desequilibrio permite un modelo low-cost que se presenta como eficiencia. Pólizas baratas sostenidas porque lo complejo, lo caro y lo que puede fallar acaba siempre en la pública. Las urgencias graves, las complicaciones, los pacientes frágiles, las noches interminables. La privada selecciona; la pública absorbe. Y ambas se benefician de que el médico acepte ese reparto como normal.

La precariedad del sector público funciona así como un subsidio encubierto al negocio privado. Los salarios contenidos, las guardias mal pagadas y la ausencia de límites humanos no solo sostienen hospitales públicos al límite, sino que abaratan el coste del trabajo médico en todo el sistema. Cuando la pública paga poco, la privada puede pagar solo un poco más y seguir pareciendo atractiva.

En este contexto, la política sanitaria ha encontrado un instrumento retórico perfecto: culpabilizar al médico. Da igual lo que haga. Si trabaja demasiado, es imprudente. Si reduce jornada, es privilegiado. Si combina ámbitos, es avaricioso. Si se queda solo en la pública, es conformista. El marco está diseñado para que siempre esté en falta. Así se evita discutir lo único que importa: un modelo que exprime por ambos lados al mismo profesional.

La realidad es más simple y más dura. La pública se sostiene gracias a la vocación. La privada se sostiene gracias a la precariedad de la pública. Y la sociedad se tranquiliza creyendo que la sanidad funciona mientras responsabiliza al médico de cada grieta que aparece.

No hay competencia sana entre lo público y lo privado cuando ambos dependen de un mismo cuerpo agotado. Hay parasitismo estructural. Y mientras no se nombre, seguirá funcionando igual.

VII. El relevo que ya no acepta el pacto

Durante décadas, el sistema sanitario español se sostuvo gracias a un pacto tácito. No estaba escrito en ninguna ley ni en ningún convenio, pero todos lo conocían. El médico aceptaba sacrificio, guardias interminables y precariedad a cambio de una promesa implícita: estabilidad futura, reconocimiento social y una vida profesional que, con el tiempo, se volvería habitable.

Ese pacto funcionó mientras alguien estuvo dispuesto a asumirlo.

Hoy ya no existe.

Las nuevas generaciones de médicos no rechazan el compromiso ni la responsabilidad clínica. Rechazan un modelo que exige entrega total sin ofrecer horizonte. No hay estabilidad, no hay ascenso claro, no hay prestigio simbólico que compense, no hay protección institucional y no hay poder profesional real. El sacrificio ya no conduce a nada reconocible. Solo se acumula.

Esto no es un cambio cultural superficial. Es una respuesta racional a un entorno que ha dejado de ofrecer reciprocidad. Cuando el esfuerzo no construye futuro, deja de ser virtud y se convierte en desgaste inútil.

El sistema, sin embargo, sigue operando como si nada hubiera cambiado. Continúa planificando como si siempre hubiera médicos dispuestos a romperse. Continúa diseñando normas como si la vocación fuera infinita. Continúa interpretando la resistencia como obligación moral. Pero la demografía no entiende de discursos, y el relevo generacional no se corrige con apelaciones éticas.

España entra en el momento de mayor necesidad sanitaria de su historia con menos médicos dispuestos a aceptar lo intolerable. Más envejecimiento, más cronicidad, más complejidad clínica… y menos profesionales dispuestos a sostener un modelo basado en el agotamiento. No es una amenaza. Es un dato.

Es en este contexto donde aparece el nuevo Estatuto Marco. Presentado como modernización, contiene un propósito mucho más claro: retener a quienes vienen. Convertir su flexibilidad en obligación, su disponibilidad en estructura y su tolerancia en recurso legalmente asegurado. No se corrige el modelo; se intenta blindarlo.

Pero las leyes no crean compromiso. Solo pueden administrarlo mientras existe. Cuando el compromiso desaparece, la norma se convierte en contención. Y la contención, sin legitimidad, acaba fallando.

El error de fondo es creer que el sistema se sostiene por marco jurídico cuando, en realidad, siempre se sostuvo por personas. Personas que aceptaron más de lo razonable porque creían que formaban parte de algo con sentido. Cuando ese sentido se erosiona, no hay estatuto que lo sustituya.

Por primera vez en mucho tiempo, una parte creciente del colectivo médico empieza a decir “no”. No como gesto ideológico, sino como acto de supervivencia. No para destruir el sistema, sino porque seguir sosteniéndolo así ya no es posible.

Y cuando una profesión entera empieza a recuperar la capacidad de nombrar sus límites, el sistema tiembla. No porque se vuelva débil, sino porque deja de ocultar su dependencia.

El futuro de la sanidad española no se decidirá en una mesa de negociación ni en un texto legal. Se decidirá en algo mucho más simple: si quienes deben sostenerla están dispuestos a seguir pagando el precio que se les exige.

Ese precio ya no se acepta en silencio.

VII bis. COVID: cuando la coartada se hizo visible

Si hubo un momento en el que la economía moral del sistema sanitario español quedó al descubierto, fue el COVID. No porque creara el problema, sino porque eliminó cualquier posibilidad de seguir negándolo.

Durante semanas, la sanidad funcionó sin red. Faltaban EPIs, faltaban protocolos claros, faltaban refuerzos reales. Lo que no faltó fue presencia médica. Se trabajó con miedo, con incertidumbre clínica, con exposición constante y con una presión asistencial desconocida. No por heroísmo abstracto, sino porque no había alternativa. Alguien tenía que estar.

Los aplausos desde los balcones no fueron solo reconocimiento. Fueron un ritual de expiación colectiva. Un gesto que permitía sentirse solidario sin asumir nada que costara de verdad: ni impuestos, ni reformas, ni planificación, ni protección estructural. Aplaudir no exigía renunciar a nada. Reformar sí.

El relato heroico se consolidó entonces como trampa definitiva. “Sois héroes” no fue una medalla; fue una coartada. Significó, en la práctica, “podéis aguantar más”. Mientras duró el miedo social, el sacrificio fue celebrado. Cuando el miedo se retiró, el sistema mostró su verdadera lógica.

La prueba llegó después. Cuando pasó la urgencia, no hubo una reforma proporcional al daño. No se revisó el modelo de guardias. No se reforzaron plantillas de forma estructural. No se abordó la salud mental del profesional como problema sistémico. No hubo protección jurídica reforzada. No hubo memoria institucional del desgaste.

Hubo silencio.

Las agresiones reaparecieron. Las listas de espera crecieron. Las reivindicaciones laborales se pospusieron. El trauma colectivo médico se gestionó como si fuera una suma de problemas individuales. El sistema absorbió el impacto exactamente igual que siempre: apoyándose en la capacidad del profesional para tragar y seguir.

El COVID dejó una lección clara para toda una generación de médicos jóvenes. Mostró que, incluso cuando el sacrificio es total, la reciprocidad no está garantizada. Que la gratitud es coyuntural, pero la precariedad es estructural. Que el reconocimiento dura lo que dura el miedo social.

Ahí se rompió algo que no se ha vuelto a recomponer.

Para muchos médicos, el COVID no fue solo una crisis sanitaria. Fue el momento en que se hizo evidente que el sistema no tiene un plan para cuidar a quienes lo sostienen. Que, llegado el límite, la respuesta no es reformar, sino resistir un poco más. Que la épica sustituye a la política cuando esta falla.

Desde entonces, la vocación ya no funciona igual. No porque haya desaparecido el compromiso, sino porque desapareció la ilusión de reciprocidad. El COVID no agotó a los médicos. Les volvió lúcidos.

Y esa lucidez es incompatible con volver a aceptar el mismo pacto.

VIII. No es corporativo. Es estructural

Todo lo que se ha descrito hasta aquí no es un problema sectorial ni una queja de colectivo. No es una disputa salarial ni una batalla por privilegios. Es el síntoma visible de un modelo que ha decidido sostener un servicio esencial sobre el desgaste progresivo de quienes lo hacen posible.

La sanidad española no está en crisis porque falte vocación. Está en crisis porque se ha abusado de ella. Porque se ha confundido compromiso con disponibilidad infinita y profesionalidad con sacrificio sin límites. Porque se ha construido una arquitectura que funciona solo mientras alguien esté dispuesto a romperse para que no se note.

Proteger al médico no es oponerlo al paciente. Es exactamente lo contrario. Un sistema que normaliza el agotamiento, la despersonalización y la fatiga crónica no puede ofrecer seguridad ni calidad asistencial. No hay excelencia clínica sostenida sobre cuerpos exhaustos. No hay equidad cuando el funcionamiento depende de guardias encadenadas y silencios obligatorios.

Durante años se ha presentado la precariedad como una anomalía corregible con pequeños ajustes. No lo es. Es una condición estructural del modelo actual. No se corrige con reformas superficiales ni con maquillaje normativo. Requiere asumir que el diseño ha llegado a su límite.

La sanidad española ha sobrevivido no por fortaleza institucional, sino por sacrificio individual. Ha seguido funcionando porque siempre hubo médicos dispuestos a sostenerla con su tiempo, su salud mental y su vida personal. Ese recurso se ha tratado como infinito. No lo es.

Lo que hoy se interpreta como conflicto es, en realidad, el final de un pacto. Un pacto injusto, nunca explicitado, que exigía entrega total a cambio de una promesa que ya no existe. Cuando ese pacto se rompe, no aparece el caos. Aparece la verdad.

Y la verdad es incómoda: un sistema que necesita profesionales agotados para mantenerse en pie no es sostenible. Es frágil. Solo que ha aprendido a ocultar su fragilidad.

No estamos ante una elección entre médicos y pacientes. Esa dicotomía es falsa. Cuidar a quienes cuidan es una condición básica para garantizar atención segura y de calidad. Sin médicos con límites, no hay sistema que aguante. Sin profesionales protegidos, no hay sanidad que merezca ese nombre.

Este texto no pide comprensión ni aplausos. Pide algo más difícil: asumir el coste real de sostener un servicio público esencial sin apoyarse en la renuncia vital de quienes lo sostienen.

La pregunta ya no es cuánto más pueden aguantar los médicos.

La pregunta es cuánto tiempo más puede sobrevivir un sistema que ha decidido no cuidarlos.

No es una amenaza.

No es un gesto retórico.

Es un dato estructural.

Y también es el inicio de algo distinto. Porque cuando una profesión deja de confundirse con el sacrificio y empieza a nombrar sus límites, no se debilita. Se vuelve lúcida.

La sanidad española no necesita más silencios ni más gestos simbólicos. Necesita una decisión colectiva: seguir explotando lo que queda o reconstruir el modelo sobre bases humanas y sostenibles.

Todo lo demás es posponer lo inevitable

Enhorabuena por el artículo, la piel de gallina. De parte de una médica que en unos meses será residente y que tiembla de pensar en entrar en este sistema esclavista.

Lo he leído ya dos veces. Me parece lo mejor que he leído sobre el tema. Merece la pena su lectura. La pena es que no llegue a muchos “no médicos”. Lo explica a la perfección. Ayer los residentes de mi hospital en Urgencias no durmieron. Atendieron pacientes de manera continuada y sin parar de 10 a 10, 24h, parando 20-30min para cada comida. Va un mes así. Dicen que el sistema sanitario está colapsado por la gripe, pero el resto de trabajadores trabaja en turnos normales. Qué dirían los dirigentes de los sindicatos de clase si eso pasara con cualquier otro trabajador?

Vengo de Chile. Traje a toda mi familia e hice el MIR de anestesia. Ha sido toda una sorpresa darme cuenta de que en mi país hay mucho más protección y beneficios a los trabajadores públicos que en un país que se dice ser socialista y progresista.

Siendo ya mayor de 50 años, este relato me ha abierto los ojos y con ello, recién ahora, entender el por qué en ocasiones la decepción fue mi gran compañera.

Muchas gracias.

Los no médicos y no enfermeros, solo pacientes, también lo leemos y estamos de acuerdo y nos solidarizamos con ustedes. Entre en este enlace y ya verá lo que yo decía en https://diariosanitario.com/sanidad-asturiana-opinion/

Tienen toda la razón en no aguantar más en silencio.

A mí me encantaría que en muchas de estas verdades se hablará no sólo de médicos, sino de profesionales sanitarios. Matronas

Yo soy unos de los médicos veteranos, de los boomers..A punto de la jubilación, deseada y vista como una liberación… Y no quito ni una coma del artículo. De verdad, espero que los jóvenes que os váis incorporando no traguéis tanto como lo hicimos nosotros, en aras de un porvenir mejor para una maravillosa profesión

“El sistema sanitario se sostiene en el silencio”, toca una fibra sensible: la asimetría de poder. Mientras los gestores operan como un bloque sólido con una estrategia clara, los médicos a menudo nos encontramos aislados en consultas, quirófanos o ambulancias, sobrepasados por la carga asistencial y temerosos de las consecuencias de alzar la voz.

Como médica que vive a diario la realidad que describen, no puedo sino suscribir cada palabra sobre la “atomización” del profesional. El sistema actual ha perfeccionado una técnica de aislamiento: nos mantiene tan ocupados y agotados que perdemos la capacidad de organizarnos. Mientras la gerencia y las empresas de gestión operan con una voz única y una estrategia de maximización de recursos, nosotros somos individuos frente a una maquinaria. Lo más doloroso no es solo el silencio impuesto desde arriba, sino el silencio cómplice o el rechazo de los propios compañeros que, por miedo al desprestigio o por pura fatiga, prefieren ignorar la precariedad y el error sistémico. El sistema no solo se sostiene en el silencio; se sostiene en nuestra desunión.

No podemos seguir confundiendo la “profesionalidad” con el estoicismo suicida. Al aceptar el silencio para no “desprestigiar” la medicina, estamos permitiendo que la gestión mercantilista degrade nuestra labor hasta convertirla en una línea de montaje. El verdadero prestigio de nuestra profesión no reside en ocultar nuestras grietas o nuestros errores, sino en la capacidad ética de exigir condiciones que garanticen una atención segura. Mientras sigamos viendo al compañero que denuncia como un enemigo de la profesión y no como un aliado de la salud pública, el sistema seguirá alimentándose de nuestra fragmentación.

Totalmente de acuerdo

Brillante. Enhorabuena, plasma el problema de forma muy clara.

Maravilloso.

La verdad es dura, pero es la verdad.

Enhorabuena por un artículo tan real e insuperable.

Enhorabuena por el artículo.

Soy médico de Atención Primaria en Madrid desde hace muchos años.

La moraleja del texto yo la descubrí durante y después de la pandemia, y es simplemente ésta:

Primero tú.

Poner tus límites.

Aprender a decir no, y no sentirse mal por ello.

Nadie puede dar lo que no tiene.

Desde que trabajo ( y vivo) así, he vuelto a recordar por qué elegí ser médico.

Brillante artículo! Es un análisis preciso y realista del día a día de los médicos españoles. Edtoy totalmente de acuerdo con todo.

Tremendo. Que llegue muy lejos.

Magnífico artículo. Gracias por poner tantas ideas, tantos sentimientos en palabras.

Muy muy bueno. Aunque si quieren que el mensaje llegue a más gente, deben hacerlo con escritos más cortos y sintetizados.

Demasiadas medias verdades desde la perspectiva épica del profesional médico. Soy enfermera y creo que confundir sistema sanitario con el estamento médico es un error capital. Efectivamente habría que resetear el sistema, pero no solamente desde la perspectiva médica, sino de la realidad socio demográfica. A lo mejor no hacen falta silencios sino ponderaciones, hay sectores de la sanidad que viven muy bien tal y como está instaurado el sistema (Entre ellos muchos profesionales médicos) y no se menciona en el artículo.

En fin, parece que TODO el estamento médico estuviera trabajando en el fin del mundo y los que trabajamos en la Sanidad sabemos ciertamente que no es así, seamos un poco más sinceros, por favor!

Enfermera… guardias de 12 horas verdad ?

No lo puedes entender, tú no entiendes el artículo

Sin guardias de 24 o 32h seguidas. Cobrando turnicidad y nocturnidad. Con sustituciones en verano. Cotizando todo el tiempo trabajado…..

Ese resentimiento hacia los médicos se lo debería usted mirar. No le hace bien. Un saludo

Enfermera César ya me contarás la experiencia de encadenar tres turnos seguidos, también conozco realidades muy distintas en el campo de la enfermería y no por ello invalidaría este brillante y muy lúcido artículo.

Que hay médicos, enfermeras, auxiliares y demas , que no dan la talla ( colo en todas las profesiones) no afecta al fondo de este articulo

Vergonzosa tu respuesta y totalmente falsa.

Llevo toda la vida trabajando de médico en diferentes ámbitos tanto públicos como privados. Jamás he tenido condiciones ni de cerca en la sanidad pública de lo que son las de los trabajadores de otras profesiones incluida la tuya donde ni tenéis responsabilidad ni guardias de 24h malpagadas y que no coticen. Al salir de la pública a la que nunca pienso volver, después de estar acostumbrada a vivir en la explotación continua, siento incluso la sensación de que estoy haciendo el vago, cuando solo hago lo que tú y el resto de los trabajadores de a pie.

Ignoro el motivo de ese ansia de tu colectivo por compararse con nosotros. Quizá estáis más cerca en la realidad objetiva de comparaos con el estamento inferior de categoría que no al superior pues no tomáis decisiones y he ahí el punto de inflexión y de frustración que origina vuestro ataque continuo. Es tan ridículo como equiparar el trabajo de una azafata de vuelo con el de un piloto un piloto, solo que las azafatas dignifican su trabajo al no compararlo con otros porque no son pilotos frustados.

Es tan sencillo como que se cumpla el estatuto de los trabajadores. Las guardias de 24h no lo hacen.

Superan el límite de jornada (9h). No respeta el tiempo mínimo de descanso (12h) y no se contabilizan en el cómputo total (deberían a todos los efectos).

El estatuto marco es un fraude de ley desde 2003 que debió ser judicializado y que debe eliminarse ya.

Este estupendo artículo describiendo la innumerable cantidad de defectos del sistema se arregla de la forma más sencilla que hay; cumpliendo el espíritu de la ley.

Excelente artículo. Enhorabuena.

Como dice él artículo, el covid nos abrió los ojos, y vimos la realidad tras nuestra “matrix” interna. Ya se dejó por escrito aquí en Cataluña en la primera oleada: el deber de los profesionales sanitarios es atender a la población, y este deber pasa por encima del derecho a conciliar y de la propia seguridad. Esto se retiró en 24 h por presiones sindicales, pero que el govern se atreviera a poner por escrito, que tengo guardado en una captura de pantalla, es una muestra clara de lo que de verdad creen los que nos mandan. Y ojo, esto no es una lucha solo nuestra, la frase hacía referencia a todos los sanitarios. Pero las condiciones laborales no son las mismas, y somos nosotros quienes hemos de luchar por nosotros mismos. No es clasismo, es una realidad. Y, como siempre, divide y vencerás. Siempre he dicho que si todos los y las médicas actuáramos en bloque, nadie podría contra nosotr@s.

Suscribo totalmente el contenido de este escrito. Mi experiencia personal en un hospital de Huelva en los años 80 es la de estar de guardia 24 horas y al día siguiente tenía que seguir 7 horas más. Si te ibas a descansar después de la guardia te descontaban el dinero de una jornada de trabajo con la pérdida de remuneración proporcional en las vacaciones y en días que cuenten para la jubilación, teniendo en cuenta que se hacían 5 guardias cada mes, durante 4 años.

Luego en Sevilla cuando obtuve una plaza de pediatra en Atención Primaria, tuve que firmar que renunciaba al saliente de guardia para poder ir a hacer las guardias al hospital. Así durante 13 años más. Finalmente a los 44 años dejé de hacer guardias por temor a tener un infarto como le pasó a un médico de familia a sus 45 años, que trabajaba en mi centro de salud.

Como os podéis imaginar, cumplida mi edad de jubilación me fui a los 65 años y todavía 2 años más tarde sigo pensando que la administración me explotó.

Ojalá las nuevas generaciones tengan mejor vida laboral

Tremendo análisis. Y aunque expone tantas verdades que abruma, lo hace de una forma que me ha hecho sentir incómodo. Al parecer los médicos somos los parias de la sociedad y un colectivo de gente dolida. Y, ¿lo somos? ¿Somos la única profesión en la que el sacrificio es renovable, como se afirma? Lo siento, pero percibo un punto de hipersensibilidad en esta idea del médico exhausto, agotado, explotado y mal pagado, cobrando nóminas que no están en consonancia ni con la responsabilidad que asume ni con el esfuerzo que se le exige -idea principal del artículo-.

Por otra parte, este extenso análisis, y durísimo, no propone ninguna solución, aunque se intuye que sería principalmente económica; y eso que el gasto en sanidad es el más cuantioso dentro de los presupuestos autonómicos.

Se echa en falta un poco de autocrítica. En mi experiencia, por ejemplo, si alguna vez se ha planteado acabar con el sistema de guardias -planteamiento que personalmente he defendido muchas veces- la contestación siempre ha surgido desde dentro del propio colectivo médico, habría que preguntar por qué. En cuanto al sindicato de médicos, su papel siempre me ha parecido marginal, cuando no un obstáculo, a la hora de plantear cambios drásticos o “revolucionarios”.

Este artículo transmite una enorme amargura. Amargura que, por otra parte, se veía venir. Desde hace tiempo, mi pronóstico era que las nuevas generaciones de médicos estaban condenadas a sufrir una tremenda decepción al llegar al sistema. Esto se debe a que las facultades de medicina seleccionan a las personas más brillantes: tantos méritos y tanta potencialidad intelectual, seguido de tanto sacrificio personal en formación y asistencial, no tienen retorno en un sistema como el nuestro: ni económico, ni en reconocimiento social, ni en calidad de vida. La realidad de nuestra profesión no está en consonancia con la inversión personal que realizamos ni con las expectativas de muchos. Nunca lo han estado; solo que ahora se ha hecho más evidente, de ahí la frustración que transmite el artículo.

Respuesta al comentario de Cesar Martinez.

Es logico pensar que el gremio médico no es perfecto, y dentro de él habrá profesionales que trabajan bien, mal y regular. Como tu conoceras dentro del gremio de enfermeria compañeros y compañeras competentes y otros no tanto.

Este articulo y las mayoria de reclamas que exigimos los médicos versan en torno a la RESPONSABILIDAD de nuestro trabajo. No hay comparación con ningun gremio dentro de la sanidad, en el grado de responsabilidad y en la importancia de la decisiones que toma un medico en su práctica clínica. Y decir esto no es infravalorar ni menospreciar vuestro trabajo, ni el de los tecnicos ni celadores. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia de las distintas profesiones en un hospital o centro de salud.

Por ponerte un ejemplo vayamos a la aviación. Que un vuelo transoceanico pueda transcurrir sin problemas intervienen muchas profesiones diferentes, desde mecánicos, a azafatas pasando por los pilotos. Pero son estos últimos los que tienen la responsabilidad de despegar, aterrizar, y tomar decisiones si hay problemas durante el vuelo. Son ellos los que tienen mas tiempo de descanso entre vuelo y vuelo, son ellos los que tienen interlocución directa para regular sus condiciones, y tienen legislaciones que reconocen su singularidad.

El papel que esta jugando el gobierno de poner en contra de los medicos al resto de profesionales sanitario es ruin y mezquino.

Alguien me puede decir que papel cumplen los Colegios de Médicos?

El de Barcelona que está en el Paseo Bonanova por ejemplo en un radio de 500 metros tiene la mayor concentración de clínicas privadas. Defiende algo a los médicos que representa?

No se le oye por ningún lado.

Muchas gracias de todo corazón! Ustedes han sacado a la luz y redactado de una forma sencilla y comprensible a cualquier lector, la naturaleza de esta profesión. De verdad, increíble el texto y felicidades por todo el trabajo reflexivo detrás. Su lectura ha sido una confirmación de LA TOTALIDAD de las experiencias vividas personalmente.

Un abrazo cálido!

Médico de 30 años de experiencia. No se puede describir mejor. Enhorabuena al autor

Pienso lo mismo.

Sólo puede describir los hechos con las emociones que de ellos se desprenden quien/ quienes lo han sentido estando de lleno en el lodo de cada día. La prueba es que somos de las profesiones con mayores tasas de: divorcios, adicciones secundarias a intento de anestesia o tapar burnout y de suicidios. Y el suicidio sólo es el último acto para escapar del dolor cuando no se consigue encontrar una solución / salida.

Muchas gracias por estas reflexiones.

También médico con más de 11 trienios a la espalda.

Lo más lúcido y valiente que se ha escrito sobre este tema. Debería darse a conocer masivamente y que se lea entero. A ver si los ciudadanos nos enteramos de qué va esto. Nos jugamos mucho y no todos son conscientes. Publicidad en todos los hospitales de este texto por favor

Seria importante saber los nombres que se esconden detrás del pseudónima “el círculo de Asclepio”.

Por orientar sobre la perspectiva desde la que miran la situación.

¿Decidirá usted si está de acuerdo o no con el artículo cuando sepa quién lo ha escrito?. Interesante.

Si alguien dice: “llueve” ¿usted mira a quien lo ha dicho para saber si es cierto?

La verdad es la verdad, dígala Juan de Mairena o Antonio Machado.

Muchas gracias por describir con las palabras precisas lo que sentimos desde hace años.

Los médicos no estamos en contra de ninguna otra profesión sanitaria. Sólo reclamamos los mismos derechos de los que disfrutan enfermeras, auxiliares y celadores, y que cese esta explotación médica ilegal asumida por todos.

Desconoce usted la realidad de las Matronas, su presión asistencial y su enorme responsabilidad.

Lo que conozco al 100% es que cuando una matrona tenga un problema en un parto llamará al Gine/obs de guardia para que le saque del lío. Ya le he sacado de su enorme duda existencial acerca de los problemas de las matronas. De nada

Os animo, os pido, “círculo de Asclepio” , que no sólo reflexiones sobre el asunto, sino que también deis ideas de qué hacer al respecto, porque esto tiene mala deriva si alguien no lo cambia. Me gustaría tener posibilidad de hacer algo pero no tengo esa opción. La huelga no será suficiente. Si vosotros tenéis oportunidad, no dudéis en lanzaros a ello, convenced y venced por favor

Excelente artículo, imposible sintetizar más cada una de las ideas que expresa.

Totalmente de acuerdo, he sido medico especialista durante 40años , vocacional y volcada en la profesion, pero la jubilacion ha sido una liberacion y he vivido la degradacion del respeto por la profesion por parte de los dirigentes a todos los niveles.

Apoyo la huelga totalmente

Me gustaría mucho saber quienes sois, porque me siento muy identificado con este artículo. No lo conocía. Lo he pasado a mis compañeros y están asombrados de la capacidad que tenéis en sintetizar el malestar. Solo espero que no sea IA.