El maestro Lothar Gottlieb entró parsimoniosamente en su camerino y se quitó la chaqueta del frac tras dejar su batuta color ámbar de madera de abedul encima del sencillo mueble escritorio situado en la pared central. Sobre su tablero anterior y en aparente desorden, una montaña de partituras era coronada por un ejemplar en lengua alemana del “Göterdämmerung” de Wagner.

Se dejó caer pesadamente sobre el sofá tapizado de terciopelo negro y alisó con los dedos de su mano izquierda la melena aun mojada con restos de sudor mientras con la derecha sacudía su pipa de coral sobre el amplio cenicero de cuarcita verde que le regaló el empresario dueño del “Suntory Hall” de Tokyo en la última gira japonesa que el Director había realizado la primavera anterior.

Con ademanes metódicos abrió la redondeada lata de “Dunhill Nightcap” y llenó la cazoleta de tabaco. Le resultaba muy relajante fumarse una pipa después de una actuación y aquella noche la necesitaba más que en otras ocasiones por la singularidad del concierto que acababa de finalizar.

Aun se escuchaban los murmullos de aprobación con los que el público teñía sus comentarios al abandonar el Auditorio por el pasillo central del mismo.

Hacía calor en la pequeña estancia. De forma pausada Gottlieb se despojó del chaleco y desanudó de su cuello el lazo blanco de seda. Antes de reclinarse en el sofá, no pudo evitar contemplar su rostro unos instantes ante el espejo del camerino. El cristal rodeado de bombillas le devolvió la imagen de un hombre aún joven en plena madurez. Cabello rubio, rostro fuerte pero frágil, ojos azul intenso bastante juntos, huesos y ligamentos elegantemente formados.

Cuando con gesto decidido se dirigía al mueble bar en busca de la botella de “Kilbeggan” su whisky favorito, escuchó sobre la puerta el suave golpe repetido de unos nudillos. Justo en ese preciso instante, el músico rememoraba como hacía casi siempre que degustaba el licor irlandés su estancia en aquel país. Aunque alemán de nacimiento pues era oriundo de una de las ciudades con más tradición musical, Mannheim, impulsora de la famosa escuela del mismo nombre bajo la batuta de su admirado Johann Stamitz, su verdadera formación como Director la había realizado en la Orquesta Sinfónica de la Radio de Dublín. Allí a las órdenes del maestro Jean Martinon, aprendió los secretos de la Escuela francesa de Dirección y comenzó a moldear el estilo que le había hecho famoso. Allí también adquirió esa ductilidad interpretativa que le caracterizaba y que le hacía cambiar radicalmente su discurso musical según ejecutara música francesa o alemana. Por eso, la crítica especializada no dudaba en calificar a Gottlieb como uno de los más distinguidos interpretes de la música orquestal de Ravel o Debussy.

La puerta se abrió para dar paso a una mujer esbelta embutida en un elegante vestido de noche de seda negra. El pelo lacio y ondulado de tonos dorados iba recogido en una gruesa trenza aunque dejaba caer los bucles naturales sobre los hombros femeninos. Su mano derecha sujetaba con firme delicadeza el instrumento musical. Una flauta travesera “Muramatsu”.

Gottlieb recibió a la recién llegada tendiéndole la mano con un gesto galante, pero ella estrechó la distancia inicial entre ambos para besarlo en la mejilla con un ademán casi furtivo.

“Estuvo usted fantástica Ingrid, sobre todo en el primer movimiento de ´El holandés errante´, pero por favor tome asiento” dijo a modo de saludo.

La mujer levantó con indisimulada coquetería los pliegues anteriores de su vestido de seda y se acomodó en el diván al lado del hombre. Al hacerlo quedaron al descubierto sus torneadas piernas que terminaban en unos zapatos negros de doble correa. Las superiores anudadas al tobillo, se complementaban con otras que a la altura de la base de los dedos permitían la sujeción del pié dejándolo prácticamente desnudo.

“Gracias maestro. La verdad es que he disfrutado de la interpretación. Y por supuesto del magisterio de su batuta. Hay pocos Directores tan preocupados como Usted por las texturas orquestales y que desplieguen ese sentido del ritmo y del fraseo que le caracteriza”.

“No debería Usted ponerme trampas que me hagan caer en la autocomplacencia de los sentimientos, Ingrid”, respondió el maestro, esbozando una sonrisa cómplice.

“Vamos maestro, ni autocomplacencia ni falsa modestia” replicó la mujer.

“No voy a negarle Ingrid, que el reto de hoy era complejo. Wagner no admite muchas licencias que digamos. A usted la he visto muy segura para ser su primer concierto. No se ha dejado influir por el miedo escénico que produce la grandiosidad de este “Festhalle”. Debo confesarle, que a mí me impresiona recordar que aquí se estrenaron las mejores obras de Donizetti y de Bellini”.

“Yo también debo confesarle que he trabajado muy duro en la preparación de este Concierto. No podía desaprovechar la magnífica oportunidad que usted me brindó a última hora para participar en el mismo”.

“Era lo menos que podía hacer. Cuando me comunicaron el desgraciado accidente que sufrió la solista de la Orquesta, enseguida me acordé de usted. No la he podido olvidar desde la tarde en que la conocí cuando estuvimos impartiendo aquel Curso de Dirección a los alumnos de su Conservatorio”.

“Ese es precisamente el motivo de mi visita. Quería darle las gracias personalmente por haber depositado su confianza en mí. Espero no haberle defraudado pues conozco la preocupación que le embargaba por la responsabilidad de estrenar a Wagner aquí, en su ciudad natal”.

“Todo ha salido a las mil maravillas Ingrid, el publicó quedó entusiasmado y lo que es más importante porque ello le atañe a usted, es que el burgomaestre de la ciudad en plena euforia tras finalizar el concierto, cuando se acercó a mí para felicitarme me prometió un aumento de la asignación económica anual para mejorar la Plantilla Orquestal”.

Cuando vio que ella apenas podía mantener un gesto fruncido de sorpresa mudó la expresión de su rostro en una sonrisa y prosiguió.

“El caso es que mientras venía por el pasillo hacia este camerino, me preguntaba si usted aceptaría incorporarse como titular de flauta a la formación orquestal cuando se produzca la ampliación de la misma”.

“Eso es extraordinario Maestro”, exclamó la mujer con el jubiló bailando en la oscuridad casi maciza de sus ojos. “No sé cómo podría agradecérselo”.

“Se me ocurre que para celebrarlo podíamos acercarnos a comer algo al vecino “Hahnhoff”. No sé si usted lo conoce. Está muy cerca de aquí y se puede ir dando un paseo. Es un sitio tranquilo decorado al estilo de un “gasthof” y sirven una comida típica excelente”.

“Créame que lo siento maestro. Y no es porque no me apetezca. Pero prometí a Klaus que cenaría con él y con los niños para celebrar este acontecimiento en mi carrera musical”.

“Ya me hago cargo. La entiendo perfectamente. Pero al menos aceptará compartir conmigo una copa de champagne . ¿no?.”

El músico esbozó una sonrisa en forma de guiño mientras señalaba un rincón de la estancia.

“Siempre tengo en el mini bar alguna botella preparada para la ocasión. A veces recibo visitas aquí en el Camerino de gente importante”.

Esta vez su sonrisa se volvió malintencionada antes de proseguir.

“Ya sabe, Empresarios, miembros del Concejo Municipal, amigos Directores de otras Orquestas, y me gusta agasajarles como se merecen”.

Ingrid asintió con la mirada.

“No tengo inconveniente si no se prolonga mucho. Ya le expliqué el motivo de mis prisas”.

“Prometo que no serán más de diez minutos”.

Gottlieb se levantó como movido por un oculto resorte y mientras se dirigía hacia una pequeña vitrina que en la pared guardaba las copas, preguntó con tono ingenuo.

“No le importa sacar la botella verdad? Se encuentra en la bandeja del fondo”

La mujer sin responder se levantó para dirigirse a un pequeño frigorífico similar a los que hay en las habitaciones de algunos hoteles. Abrió su puerta y al inclinarse para coger la botella de cava, levantó el vestido de noche dejando al aire sus piernas casi hasta la altura de las rodillas. Gottlieb permaneció con la mirada fija en ellas hasta que no pudo evitar un comentario.

“Esos tacones le hacen unas piernas fantásticas”.

“Gracias Maestro, es usted muy gentil”.

Volvieron a sentarse en el sofá de terciopelo y mientras el músico desenrollaba el alambre del corcho, ella sostenía las dos copas en un gesto de cercano ofrecimiento.

Durante un largo periodo de tiempo vaciaron y rellenaron una y otra vez las copas mientras la atmosfera que los envolvía se iba haciendo cada vez más cálida, poblándose de confidencias y de alcohol.

Cuando celebraron el último brindis, ella tras estrellar su copa contra el cristal de su oponente acercó sus labios a la cara del hombre para besarle fugazmente en esa frontera de vecindad que los labios levantan junto al mentón. Y poniéndose súbitamente de pie se dirigió a él.

“Creo que he encontrado una esplendida forma de mostrarle mi agradecimiento, Maestro”.

El, frunció el ceño y la sangre le infló el corazón. Todo cuanto podía ver era la figura redonda de las caderas y muslos de la mujer que se hundían en el brillo color neón de la lámpara del fondo. Y más allá, dominantes surgían los montes gemelos del pecho. Sin saber porqué se sintió atraído por ellos como por un imán. Ella le puso las manos en el pelo de pie frente a él, de modo que su cuerpo quedó delante de la cara de él. Estaba tan próximo a Ingrid, que podía ver su propia imagen brillando en los ojos de ella.

El Director de Orquesta puso las manos en las caderas de la mujer.

Apretó su cara contra su vientre atrapando con suavidad entre los dientes la seda del vestido. Pudo sentir en su barbilla el montículo de Venus. La oyó respirar hondo y la sintió temblar. Comenzó a besarla a través del vestido sintiendo como su boca se hundía en el pequeño almohadón de vello. El, levantó su vestido dejando al descubierto piernas vientre y muslos de color rosa y unas bragas más rosas aún, húmedas y ajustadas en el lugar donde el mundo se detenía.

Ella dio medio paso atrás bajándose el vestido. Se inclinó sobre sus propias rodillas hasta apoyarlas en el parquet del suelo y comenzó a desabrocharle los botones color hueso pálido de los pantalones.

Cuando el miembro entró en su boca como algo vivo, alzó la mirada y pudo contemplar como a él se le nublaban los ojos al mirarla. El aroma de la mujer había cambiado, un olor acre ascendía proyectándose por toda la habitación y él atrapaba ese nuevo perfume, tembloroso como si su propia huida del mundo fuese inminente.

Gottlieb tenía la cara roja y estaba sudando. En su camisa de seda blanca empezaban a dibujarse semicírculos oscuros a la altura de las axilas.

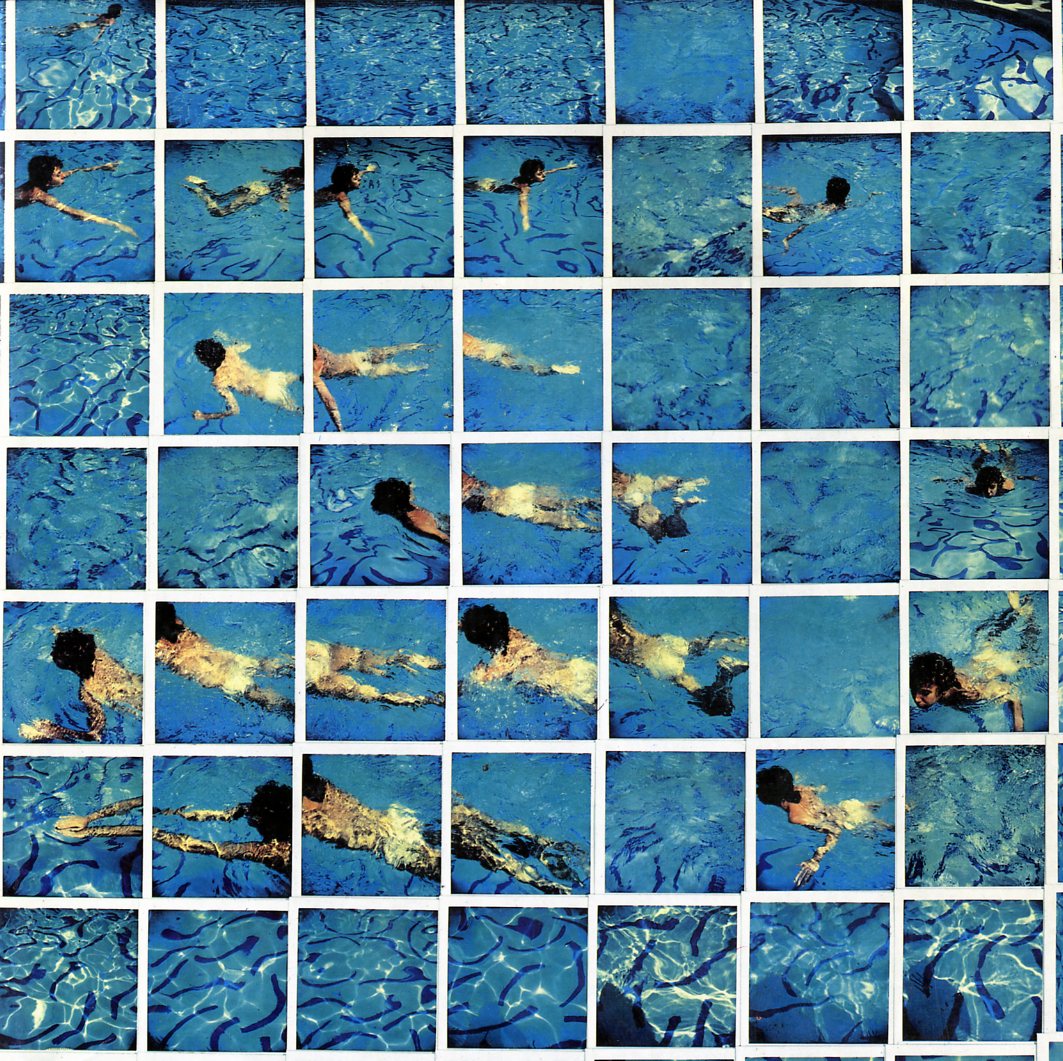

Ingrid comenzó entonces a interpretar como solista, una partitura nueva para ella de forma atropellada y desafinando. No lograba hallar el labio de aquella flauta para poder soplar hacia el bisel. Tampoco encontraba los resortes encargados de tapar los orificios. Incluso el barrilete estaba desajustado con una unión excesivamente marcada por aquel extraño surco. Y las llaves de aquel instrumento no permitían cambiar las notas. El sonido era de un único tono monocorde a medias entre el jadeo y el lamento.

No pudo evitar que los viscosos arpegios que comenzaron a formarse en sucesión rápida del grave al agudo, le estallasen de lleno en las mejillas dejando en el tirante derecho del vestido de seda negra la impronta caliente de un acorde desplegado.

Mientras Gottlieb recomponía la deshecha anatomía de sus pantalones, le llegó envuelta en la música del agua que salía de los grifos del aseo la voz de la mujer diciéndole:

“Maestro, creo que para mi debut como titular de su Orquesta, sería muy oportuno que programase usted ´La Flauta Mágica´ de Mozart”.

Y sin decir nada más, abrió la puerta del camerino para dirigirse a la calle. En ese momento el hombre se dio cuenta que en el tirante derecho del traje de la mujer, había una rugosa y húmeda mancha que resaltaba sobre el resto del vestido.

Cuando Ingrid salió a los arboles de la amplia avenida, pudo observar como el sol había dejado dos columnas de luz idénticas que se erguían contra el cielo.