La sentencia del caso La Manada y la posterior liberación de sus miembros ha llenado de clamor- clamor con rabia oscura, como dice el verso de Jorge Guillén– las calles de España. Una vez más un grito colectivo de indignación ha equiparado cualquier diferencia de edad, género o procedencia, tiñendo de protesta la vida cotidiana. Llevamos meses coreando consignas y reclamando justicia pero, aunque este clamor es reciente, el problema que se pretende resolver hunde sus raíces en el tiempo. El debate actual se centra en esa delgada línea roja que la ley parece establecer entre abuso sexual y violación y en la que los jueces se han amparado para dictar sentencias que levantan ampollas. Pero el cuerpo de la mujer, el dolor de un cuerpo agredido sexualmente, no conoce esas sutiles fronteras que pretenden medir el delito a golpe de centímetro. Es evidente que un cambio en la legislación ayudaría a erradicar esas turbias distinciones, aunque no conseguiría borrar un discurso que ha demonizado la sexualidad femenina durante siglos. Porque la terrible lección que han heredado las muchas manadas que en España ( y en el mundo) han sido es que la mujer debe seguir el guión dictado por el poder patriarcal y elegir entre ser María ( esposa y madre, pilar del hogar), o Magdalena, esa mujer “descarriada” que obedece a sus propios deseos y elige el camino de la libertad. Es cierto que todo eso suena a pasado, a esos rituales que tan bien nos describió Carmen Martín Gaite en Usos amorosos de la posguerra española, pero puedo asegurar que España no era muy distinta cuando empezaban a triunfar los Beatles y a verse las primeras minifaldas. Y no solo España. Recientemente he visto En la playa de Chesil, la adaptación cinematográfica de la novela de Ian McEwan, y asombra comprobar que en la Inglaterra de 1962 el sexo también era un tabú cuyo desconocimiento generaba violencia y conflictos. Tanto la novela como la película muestran la crudeza del primer contacto sexual, que arruina no solo una noche de bodas sino toda una vida. Y denuncian la ignorancia y la represión de algo connatural al ser humano pero secularmente prohibido y usurpado, sobre todo a la mujer. Aquella era la Inglaterra que tenía bajo censura El amante de Lady Chaterley, pero pronto llegó el rock, la contracultura y la liberación sexual, con algo tan importante como los anticonceptivos.

Muy diferente fue el panorama en nuestro país, donde continuamos cuatro décadas con Franco y la Iglesia Católica, gran experta en marcar lindes y fronteras para el pecado, mortal o venial según la zona de la epidermis que el varón osara invadir. Y tampoco podemos ignorar que esa Iglesia fue responsable de la educación sexual de muchas generaciones de españolitos, que aprendieron a catalogar y condenar a las mujeres según las facilidades sexuales que otorgaban. La virginidad ( femenina, por supuesto) era un trofeo indispensable para llegar al matrimonio pero, hasta que fueran marido y mujer, los amantes exploraban otras prácticas amorosas que no mancillaran la honra de la novia. Hoy resulta inconcebible que solo el noviazgo y el matrimonio legitimaran los contactos sexuales, muy diferentes en cada uno de estos estadios. Pero lo que hoy debemos celebrar es que la existencia de las mujeres no dependa de su estado civil y que no sufran las vejaciones de aquellas solteras del pasado que muy pronto se convertían en solteronas y quedabas excluidas del sexo y de la vida. Porque la violencia de género que se ha ejercido durante siglos no fue solo física, aunque generalmente se incida en esta. Desde aquí quiero evocar con dolor tantas vidas marchitas porque eran “mujeres sin hombre”, como las definió Lorca en La Casa de Bernarda Alba, aunque es en Doña Rosita la Soltera donde inmortalizó la amargura de esa mujer que espera en el balcón al novio que no volverá, mientras “una amiga se casa, y otra, y otra…..”. No debe extrañar que en un mundo de patrones tan inamovibles cualquier gesto de rebeldía, cualquier conducta femenina que no siguiera el guión, se interpretaba como una provocación/invitación indecente, algo que el varón aprovechaba con gusto para luego dejar a esa mujer “marcada” para siempre.

Sin duda todo esto parece muy lejano, pero así fue la vida de la mayoría de las abuelas e incluso las madres de los españoles. Y aunque hoy España ofrece un panorama totalmente diferente, todavía levita sobre nosotros esa cultura del acoso sexual y esa imagen de la mujer como presa, tantas veces reflejada en la literatura y en el cine. Baste recordar esa otra manada que protagonizó Calle Mayor, la maravillosa película de Bardem, que trata del linchamiento afectivo de una joven de provincias en los años 50. En ella no hay sanfermines, ni juerga nocturna ni contacto sexual pero sí un grupo de señoritos brutales y ociosos que llenan los días con un cortejo amoroso fraudulento, humillando a una mujer hasta destrozarla. Nadie hablaba por aquel entonces de violencia de género, ni siquiera de violencia, porque la burla y el escarnio de una mujer no se consideraban agresiones.

Por eso es tan necesario resaltar que la educación y la moral negaron a la mujer durante largo tiempo el derecho a una sexualidad libre y desligada de su papel de madre y esposa. Quien se atreviera a hacerlo era una chica“ facilona”, y así se comentaba en los mentideros de miles de manadas que gozaron de gran impunidad y lograron hacer de la agresividad sexual- aunque solo fuese de palabra- un signo inequívoco de virilidad. Porque si hoy causa clamor esa sentencia que ha valorado el cuerpo femenino como una pieza de vacuno y ha dejado entrever las “facilidades” otorgadas por la víctima, no debe olvidarse que venimos- los jueces también- de tiempos en que el amor, el sexo, el pensamiento y la moral estaban delimitados por delgadas líneas rojas, tan delgadas como arbitrarias. Y que la transgresión de esas líneas acarreaba consecuencias muy distintas si la realizaba un hombre o una mujer, un rico o un pobre. Por otra parte, la ignorancia y la represión sexual encontraron su mejor aliada en la conducta hipócrita, de tal manera que todo era posible mientras la mujer del César pareciese que era honrada.

De todo aquello quedan aún muchas huellas y muchos ecos y por eso pedimos que suene el clamor, que siga sonando el clamor con rabia oscura, pero no solo en la calle sino en las aulas, en los hogares, en los bares y dondequiera que se pueda aprender la igualdad y el respeto entre los seres humanos. Que suene el clamor hasta que el término manada solo pueda aplicarse a un grupo de animales, de los que solo nos separa una delgada línea roja que nadie debe traspasar jamás.

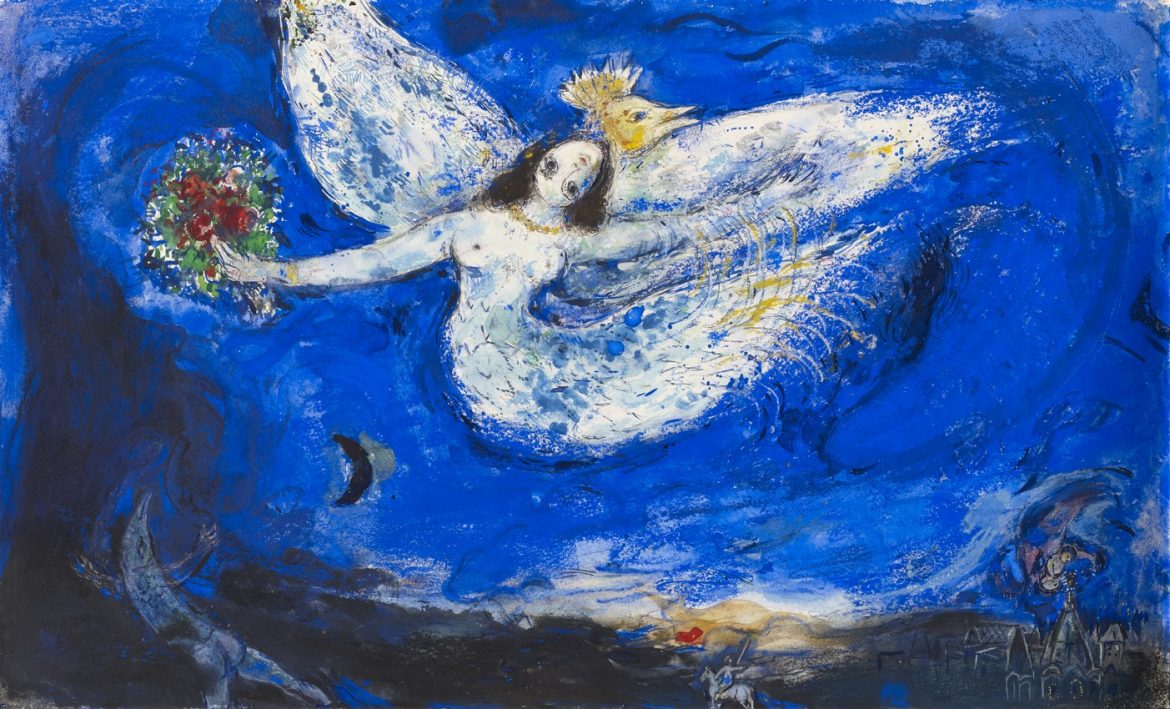

- Pinturas de Marc Chagall.