Soy profesor de filosofía y valores éticos en la escuela pública, adoctrinar es lo mío, me pagan por ello, alguien tiene que hacerlo. Es posible que el profesor/a de religión, que hace el mismo trabajo que yo pero sin pasar por una oposición, o el profesor/a de economía adoctrinen también, cada uno a su manera, pero como unos profesores jamás nos metemos en las clases de otros la verdad es que lo ignoro absolutamente -bueno, absolutamente no, que siempre algo te chismorrean los alumnos sin que les preguntes… Lo cierto es, en cualquier caso, que desde fuera del aula no se escuchan rezos fervorosos ni mantras neoliberales. Lo que yo cuento en clase, en cambio, sí podría ser considerado doctrina, de gran calibre y en toda regla. Hablo de Kant, de Marx y de Habermas, en filosofía (también, todo hay que decirlo, de San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham: este último no mereció canonización), y de temas de actualidad candente en valores éticos, para que los chavales se vayan enterando de cómo está el paño. Pero no me posiciono, tan sólo lo expongo y dejo que sean ellos los que pongan los juicios de valor y acaso, como decía Clemenceau a su secretario, los adjetivos –“¡usted limítese a verbos y substantivos y ya pondré yo los adjetivos!”.

Naturalmente, esto que acabo de escribir no es cierto, porque emitir enunciados puramente informativos no existe más que en la imaginación de los platónicos, los guionistas del vulcaniano Spock, alguna escuela loca de periodismo y lo que llamamos despectivamente positivistas ingenuos, ahora reconvertidos en cognitivistas, dataistas, escritores del Muy interesante y, en general, heraldos de la Inteligencia Artificial. La realidad es siempre interpretada, es, per se, yendo más lejos, una interpretación plural de sí misma, y quien no sepa esto no es ya que no sepa nada de filosofía del s. XX, lo cual es disculpable, es que no ha asimilado bien los desencuentros amistosos, profesionales y amorosos de su propia existencia, culpando siempre -interpretando siempre- de modo no muy lúcido que el malo o el idiota fue cada vez el otro, todos los otros. Pero digamos que, aunque yo tenga mi propios sesgos, como dicen ahora los cientificistas, me importa poco que mis pupilos los mimeticen o no, no querría necesariamente hacerles a mi imagen y semejanza, carezco, en fin, totalmente de vocación proselitista –más aún: me ha sorprendido siempre desagradablemente la manera dogmática, narcisista y totalitaria en la que autores de todos los tiempos han defendido sus propias ideas como si no supiesen que son suyas, que las han parido ellos, que simbolizan más lo que desean que lo que son, como si pretendiesen disimular el sospechoso y oscuro taller donde saben que las han forjado (cosa que un autodenominado artista subraya siempre); esa seguridad tan descaradamente falsa que solo puede ser producto de una mente roma y chata, es decir, justamente lo contrario de lo que esperamos de ellos…

Pues bien: siendo yo un adoctrinador profesional pero sin afán ninguno de retocar almas, me perturba todo este ajetreo mediático por el famoso “pin parental” (PP en acrónimo, para que no se diga que el tema oculta sus filiaciones). Es obvio, y así se está diciendo estos últimos días, que se trata de un subterfugio de las derechas -ultra y ultra/ultra- para okupar el debate público y poner la zancadilla desde el principio al nuevo gobierno enarbolando la bandera del liberalismo decimonónico, que era ciertamente el noble, el bonito, el que contribuyó realmente a la formación de la civilización. Pero es imposible tomarse en serio que la misma gente que abusa de las redes sociales para transmitir eslóganes falsos, simplistas y tuneados a gusto del incauto de turno vaya luego a tildar de adoctrinamiento a la enseñanza pública. La enseñanza pública es el resultado de la Ilustración, que en España llegó tarde, tras el tímido intento de las Cortes de Cádiz, y luego fue asesinada en una guerra fratricida. Sólo aquí, en mi opinión, en el país del nacionalcatolicismo, podríamos entender que ilustrar (que no es sólo instruir) es adoctrinar. Cuando mis alumnos formulan la vieja protesta de para qué les va a servir para su vida cotidiana todo lo que tienen que ingerir en sus clases yo siempre maximizo mi respuesta, es decir, no creo que haya que achantarse, sino crecerse.

La respuesta correcta es, pues, creo, que tú, muchachillo, debes calentar la silla porque eso que te enseñan en clase es el Legado, la Herencia de la Humanidad. Si tú, chaval, renuncias a tu condición de humano en su máxima expresión peor para ti, eso ya no es asunto de tu profesor ni del Estado, y en este punto eres realmente libre, pero a los dieciséis años. Los demás humanos han creado una cosa tan prodigiosa como el Álgebra o las Matemáticas Complejas, y cualquiera que no fuese tonto de remate preferiría explorar eso a jugar al Fornite, el cual, por cierto, no existiría sin las matemáticas. Las matemáticas son nutritivas, mathemáticas en griego significa “enseñanzas”, es la enseñanza misma por excelencia más allá de la tradición repetitiva de tus abuelos, las matemáticas es la disciplina donde los humanos nos salimos, donde nos sobramos, como diría un adolescente, y viajamos lo más lejos que podemos de la Madre Tierra; las matemáticas son el jodido Apolo XXV, son el Enterprise y el Halcón Milenario, Dios, si existiera, sería también matemático, eso se ha señalado mil veces[1]. Pero si no quieres aprender matemáticas, porque eres burrico o porque tus padres concuerdan en que es una pérdida de tiempo, la enseñanza pública es el borgiano jardín de los senderos que se bifurcan, hay cien alternativas reglamentarias para seguir en la brecha cortejando al currículum establecido pero sin casarse jamás con él.

Pero, bueno, pongamos que no, pongamos que las matemáticas, la filosofía y la historia del arte son de izquierdas, porque no forman al alumno para abrirse paso en un mundo cruel y competitivo. O al contrario, que son de derechas, puesto que sólo la élite se puede permitir gozar de ellas por puro amor a ellas mismas, aunque actualmente jamás lo haga (pero Voltaire, por ejemplo, sí lo hacía, y disfrutaba resolviendo problemas de geometría con Madame Du Deffand). En un caso o en otro, hagamos un experimento de corte netamente liberal, de esa estirpe de liberalismo que he llamado noble y bonito, y que comienza con el británico John Stuart Mill y alcanza hasta el norteamericano John Rawls, que murió en 2002. Rawls, en Teoría de la Justicia, que se publicó en España el año que murió Franco, proponía un ensayo mental que es muy poco original filosóficamente hablando -toda la filosofía ha consistido en creer en el plano/cero o plano sobrehumano desde el cual emanan enunciados universales y necesarios-, pero que ha triunfado como metáfora.

Él decía que la justicia era el principio fundamental de la vida en sociedad, por encima de los intereses particulares, y que la justicia equivale a la equidad si es resultado de un acuerdo libre e imparcial. Suena fantástico, desde luego, pero ¿cómo se hace eso? Según Rawls, que era un académico y no un actor social, sólo podremos averiguar si las reglas bajo las cuales nos sometemos a un novísimo contrato social son justas si se formulan en condiciones de algo así como el núcleo de sentido común que operase en un no-nato, o sea, en alguien que no sabe quién es ni lo que le espera en la vida. Él lo denomina “el velo de la ignorancia”, locución que dio la vuelta al mundo, pero yo lo voy a contar de otro modo, con el símil de los aún-no-nacidos. Si hubiera, en efecto, un Limbo de los Nonatos, como en el Erehwon de Samuel Butler o en la película de Mr. Nobody, repleto de espíritus embrionarios pero sin desarreglos mentales, y pudieses preguntar a los chiquitines qué tipo de vida en sociedad querrían encontrarse después de nacer, Rawls intenta aclarar qué es lo que responderían.

Hay que suponer, claro, que tales nonatos son seres racionales, no bebés sollozantes. En la tradición liberal noble, bonita, un ser racional es aquel que calcula su interés en términos de beneficio material individual pero también de beneficio espiritual aristocrático, como en el caso del On liberty de John Stuart Mill, que era hijo de un utilitarista radical, y un hijo, por cierto, que leía griego y latín con diez años, pero a base de palos y ni pizca de afecto paternal. (Por “espíritu” o “espiritual” hay que entender aquí no el soplo de los antiguos, ni la esencia intangible de los cristianos, ni la exteriorización concreta de la Libertad de Hegel, ni las disciplinas de Humanidades frente a las Ciencias a la manera de Dilthey o Gadamer, sino sencillamente los placeres del intelecto, del buen gusto y de la compañía mutua, en una especie de epicureísmo pasado por los ejercicios matemáticos/fornicatorios del gran Voltaire ya mencionados).

A esos nonatos liberales habría que interrogar, pues, y las preguntas serían algo así como: ya que no sabes si vas a nacer en una familia rica o pobre, blanca, negra o zamba, como mujer, como hombre o como trans, migrante, autóctona o cosmopolita, etc., dime qué reglas de funcionamiento social preferirías. Rawls afirma que lo primero que acordarían esas larvas pensantes es que la libertad merece más la pena y es más nuestra que la seguridad o la igualdad, y por tanto que es mejor criarse en EEUU que en la URSS, por decirlo claramente y simplificando mucho. De nada sirve sentirse protegido si te tratan como a un niño eterno (de hecho, en griego, niño y esclavo se dicen con el mismo término), o como un caballo en su cuadra, y no puedes expresarte o asociarte a tu antojo. En segundo lugar, sigue aseverando Rawls, los nonatos pensarían, mientras sacan un poco la lengua para concentrarse mejor, que como no pueden saber si van a asomar a un país pobrísimo o a uno riquísimo, lo mejor es suponer que los recursos de mi futuro entorno serán moderados -la economía es la ciencia de los recursos escasos, por eso respirar no es una actividad económica, por el momento-, y que yo seguramente no voy a ser de esos afortunados que tengan acceso ilimitado a ellos, o así lo voy a considerar por si acaso.

Son muy cautos, los nonatos liberales, a diferencia de unos hipotéticos nonatos marxistas, se huelen que la vida no es ni será nunca un vergel ni un una fraternidad perfecta. Y como hay muchas probabilidades (la teoría de Rawls en el fondo es probabilística, aunque él no lo diga, es como un Kant que ha ido al Casino) de que me toque de la cara media del mundo para abajo, por si acaso, como decía, vamos a establecer normas que de entrada no impliquen privilegios, jerarquías o mamandurrias, ni de extracción social ni de raza ni de sexo ni tan siquiera de talento o belleza o salud –estas dos últimas no las contempla Rawls, creo recordar, pero son también importantes. De ahí que Rawls establezca el segundo principio de la justicia, el cual consta de dos apartados: primero, si ha de existir desigualdad, que ésta se organice socialmente de tal modo que los menos dotados o favorecidos del conjunto se beneficien máximamente de ello, es decir, que bien puede ocurrir para Rawls que en algunas situaciones a los pobrecitos del signo que sea les convenga más seguir abajo pero vivir mejor, puesto que allí agazapados, por ejemplo, cargan con menores responsabilidades; y, segundo, que, sea como fuere, ha de imponerse una justa igualdad de oportunidades para cargos y empleos que asegure que, aún cuando existan desigualdades, éstas se estructuren conforme al mérito o al talento y no a la cuna o al favoritismo, como ya sostuviera Platón.

Ahora dejemos a un lado al gran teórico político, que ya murió, un poco aterrorizado por los ochenta de Reagan y Thatcher -tanto que comenzó a conceptuarse a sí mismo como socialdemócrata-, y sigamos con los nonatos, que se rascan la barbilla de tanto barruntar. ¿Les convendría sentar como principio universal la existencia de un “pin parental” que capacitase a sus padres para cerrarles las puertas de ciertas actividades o asignaturas que los demás chico/as de su grupo sí van a realizar? Pues no, en parte, porque se perderían cosas que aun no conocen y que pueden ser potencialmente excitantes, y además sus padres pueden quererles mucho pero ser muy cazurros o muy facciosos[2]. Pero a la vez sí, mira por donde, porque lo mismo nacen en Esparta, es un decir, y sus padres podrían gozar del derecho de disentir decididamente de esa brutalidad totalitaria que es la agogé y rescatarles de una muerte prematura (por no hablar de nacer en Corea del Norte o en Afganistán).

De modo que no es fácil, hay que recocerlo, los nonatos se la juegan a la ruleta del Destino, pero a la vez tampoco es difícil, puesto que siempre se puede pensar que, sea cual vaya a ser ese Destino, el mínimo de racionalidad implicada impone que al menos sea común. Recuerdo una fiesta en la que estuve con 18 años donde se discutía sobre qué música había que poner, hasta que un amigo más avispado y ligón dijo, “joder, pues pongamos a Pet shop boys y así estamos todos igual de a disgusto”. Era una gracieta, pero no le faltaba sensatez. Todos igual de a disgusto no significa el sovietismo, en el que están todos jodidos y con los suministros racionados menos la Nomenklatura, que se da la vida padre, significa que nadie escucha la música que le apetece, pero al menos nadie tampoco sufre la humillación de ser menos que otro. Los nonatos, pienso, querrían eso: querrían que no exista la posibilidad de ser el paria, el sin-casta, el sin-techo, el criminal, el saco de pegar, el mierda, el humillado, aunque para ello haya que renunciar a poner siempre la música que te gusta. Y, además, y esto es lo más importante con diferencia para mí, eso es exactamente lo mismo que haría un padre, un buen padre. ¿Qué clase de padre priorizaría a uno de sus hijos frente a los otros, ni aunque fuera cierto que tuviera más talento, hiciera mayores esfuerzos, fuera más alto y más guapo? Una clase muy chunga de padre, y, de hecho, el mayorazgo ha sido durante siglos el criterio para las herencias o la sucesión dinástica, y no la predilección paterna. Por eso, creo que en esto Rawls se equivoca parcialmente. Se equivoca porque su afán de justicia liberal le hace olvidar el peso moral de la igualdad.

El Estado, en tanto que sus detractores se burlan de él con el epíteto de “padre” o “paternal”, no está facultado para escoger entre sus ciudadanos al más apto, pese a que se cumpla la condición de la igualdad de oportunidades inicial. El Estado puede someter a sus protegidos a un examen de oposición a funcionario -cosa que ocurre, por cierto, desde tiempos de Confucio- con objeto de perpetuarse a sí mismo, pero no puede hacer lo que dice la primera clausula del segundo principio de justicia de John Rawls, o sea, decidir que la desigualdad puede merecer la pena si el conjunto social sale de alguna manera potenciado. A mí no me merece la pena que mi hermano dirija el negocio familiar por “dedazo” de mi padre aunque eso me suponga que él me va a proporcionar un coche más caro y un chalet con piscina, y, en general, eso es lo que ha ocurrido con todos los hermanos de reyes de la historia, por ejemplo. El pin parental consiste, me parece, en eso: mi hijo no va al taller de sexualidad o de ballet clásico -el padre de Billy Eliot, que al final cambia de opinión- como el resto de la chusma de su grupo. Mi hijo se merece lo mejor: taller de empresariales, claro. Con tal lógica, los padres anarquistas objetarían las clases de historia, los padres francófonos o árabes las clases de inglés, los padres veganos las clases de nutrición y, como dice mi amigo Alfonso, los padres aficionados a la poesía las clases de matemáticas, que ya hemos quedado en que son sagradas. El derecho de veto extendido hasta el infinito, y por los motivos más sutiles a la par que caprichosos. (Los padres, además, no somos seres que andemos muy frescos en experiencias vitales que digamos, y todos preferiríamos que nuestros hijos repitiesen nuestra vida de cicatrices en vez de andar con móviles, porno, redes sociales, reguetón y becas Erasmus a Estambul).

John Rawls estaba convencido de que el primer impulso y más originario de los nonatos, de la “posición original” bajo “el velo de la ignorancia”, en su lenguaje, es el aprecio de la libertad, y realmente habría que ser muy fascista, pero que muy fascista, en el sentido estricto de Mussolini, para renunciar aposta a tu libertad a cambio de la guía carismática de otros u otro. Pero con el pin parental no queda claro si es la libertad de los hijos respecto de sus padres o respecto del Estado. El propio gran defensor del Estado, seguramente el teórico político -si no el filósofo- más grande de todos los tiempos, Hegel, era un padre pésimo . A los padres hay que quererles, pero como los argentinos, llamándoles “viejos” sin ánimo de ofender. Chesterton decía que los chicos van al colegio a aprender, y que entre esas cosas que aprenden está entre las más notorias el carácter de sus profesores.

Los profesores son los únicos adultos con los que un chico/a tiene trato asiduo y didáctico sin que sean parientes suyos, lo que es decir sin que les quieran más que a nada en el mundo pero tampoco sin que se vean en la obligación de ponerles a competir –un profesor podría poner perfectamente un 10 a toda su clase, del mismo modo que todas los invitados a una fiesta podrían escuchar la música que les gustase. En el fondo, todo depende, seguramente, de lo que confíe uno no tanto en los demás, que a saber cómo son y qué pretenden, como en las instituciones que nos relacionan con los demás modulando las desconfianzas para hacerlas masa, argamasa social. Rawls, que era un firme liberal que terminó al calor de la socialdemocracia (un poco al contrario, por ejemplo, que Ortega y Gasset décadas antes en España), confiaba más en la necesidad y operatividad de las instituciones que en la voluntad y clarividencia del individuo, y una institución es sin duda el currículum unificado para todos los estudiantes[3], sea impartido en la enseñanza pública, privada o concertada –que es más pública que privada. Que el lector sobradamente/nato de estas líneas, al que ya se le cayó hace tiempo “el velo de la ignorancia” o que, en verdad, nunca lo ha necesitado ni lo ha deseado expresamente, se haga a sí mismo estas preguntas tan difíciles y filosóficas: ¿individuo o instituciones? ¿anarcocapitalismo o Estado de derecho? ¿voluntarismo o intersubjetividad?, ¿proyecto personal o legado de la humanidad? ¿el superhombre o la justicia como equidad? Es su decisión. En cualquier caso, siempre podremos acudir a la frase de Mark Twain, cuando decía aquello de que nunca permitió de ninguna manera que sus estudios interfiriesen en su educación…

[1]Hasta el cáos es matemático, si hay que creer a las más recientes teorías físicas, en vez de un lodazal borroso, unas fauces sin dueño… Ramanujan, que como era un indio en Cambridge creía en todo aquello en lo que sus distinguidos colegas desconfiaban, decía a menudo que las matemáticas eran los pensamientos de Dios; Leibniz lo hubiera suscrito.

[2]Yo mismo, que soy profesor de la pública, hay alguna asignatura de las gordas que suprimiría o convertiría en “maría” (o sea: menos horas y menos influencia en la promoción de curso), y si por mi fuera impondría la Crítica de la razón práctica de Kant en el temario de cuarto de la ESO, Primero y Segundo de Bachillerato, hasta que los alumnos la conocieran al dedillo, como los musulmanes El Corán, no porque piense que allí está la razón absoluta, ni mucho menos, sino porque me parece el mejor preámbulo posible a la argumentación racional y al civismo responsable, por mucho que uno luego se aleje de todo eso hacia horizontes más actuales, acaso más interculturales. Por eso tampoco yo mismo me permitiría hacer de legislador, como pretenden los ultras y ultra/ultras, que cada loco con su tema y sobre gustos siempre hay eterna disputa.

[3]Hay un episodio de Los Simpsons, de los más viejos, en el que Marge promueve una campaña contra el David de Miguel Ángel, al que se le ven sus “cositas” al aire, y todo norteamericano esconde un puritano. Logra su objetivo, y las partes pudendas del David son censuradas, pero después se da cuenta de que no era una buena causa. Está bien ser pudorosos con el David, que es una tradición artística europea y probablemente pecaminosa, pero lo que no está bien, entiende Marge, es imponer su criterio sobre un montón de gente, incluido su propio hijo, que deben aprender a negarse a aceptar la guarrerías de los licenciosos italianos por su propia cuenta. Hasta Los Simpons están en contra el veto parental…

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mr cuentan que esta semana Pablo Iglesias estuvo en el programa de Ana Rosa y hablaron de esto. Por lo visto, el flamante vicepresidente dijo que él tiene tres hijos, y que al nacer cada uno de ellos los llevo -no sale tilde- al registro civil, no al registro de propiedad…

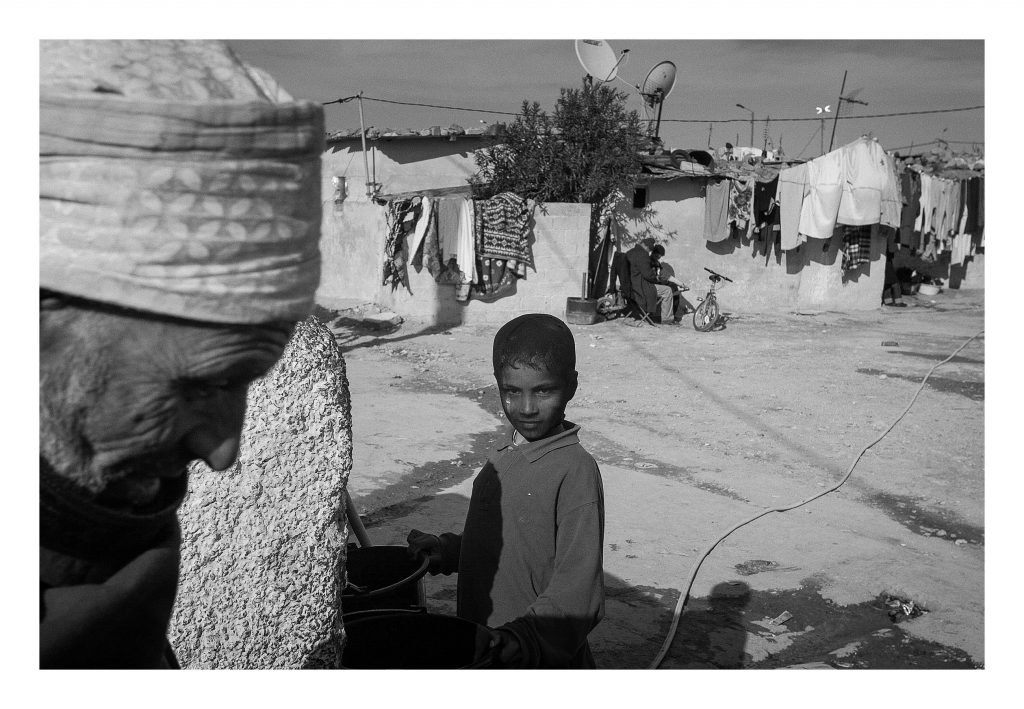

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-infancia-perdida/5422395/