Había decidido tomar un rato para contemplar el mar, y me detuve en aquella playa por ser la más cercana a donde me encontraba. Buscaba un poco de serenidad en la tarde de un día que había estado lleno de eventualidades. En la noche llovería muy fuerte. Por ahora las nubes engordaban lentamente, se pintaban de negro y picaban al mar.

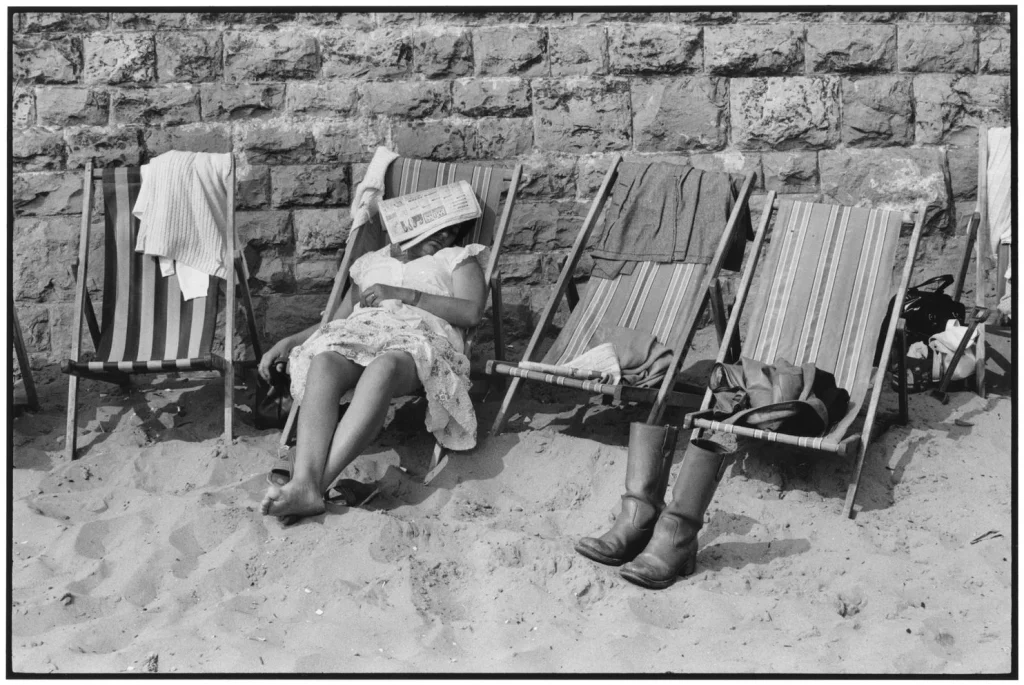

Me llamaron la atención las olas, su tamaño y su agresividad, el modo en que parecían advertirle a quién se atreviera a acercarse: “Mejor quédate afuera. Aquí no entres”. Saqué una fotografía del paisaje, luego otra. Entonces la vi. Era una señora sencilla, su cabello corto dispuesto en un moño a la altura de las orejas, una camisa de manga corta del color del vino, semi ajustada sobre un pecho enjuto, y una falda muy larga sobre unas enaguas que algún día habrían sido blancas. Me llamaron la atención sus enaguas porque mi abuelita las usaba siempre. No sabía sentirse completamente vestida si no les llevaba puestas. Cuando yo era una niña, mi abuelita y mi mamá me hacían llevarlas, también, bajo los vestidos que mi abuelita cosía para mí.

La señora de la playa era mayor, de unos setenta y tantos años. Me causaba extrema curiosidad verle en la playa durante aquella hora (eran las cinco de la tarde), mirando al mar con las manos sobre la cintura y mojándose los pies. Quise conservar aquella imagen de una ancianita descalza, delgaducha y rodeada de mar, de modo que, tratando de que no se diera cuenta, le tomé varias fotografías, con premura, e inmediatamente sintiéndome culpable de querer hacerme de una memoria que no era realmente mía. La siguiente, sin embargo, no es su historia sino la nuestra, la mía junto a ella.

Lo que ocurrió después es lo que ocurre cuando sale uno al mundo, dispuesto no solo a observar sino también, se me antoja, a recibir y, más que nada, a estar en contacto con todo alrededor, no solo con la posibilidad del regalo sino con el riesgo que representa. Intentaba traducir aquella imagen a un poema, haciendo lo que siempre hago: preguntar.

¿Por qué se planta así sobre las olas de septiembre esa mujer? ¿Qué busca ya del mar? ¿Y este, qué trae? ¿Qué es lo que tiene?

La anciana se levanta su falda y su enagüa. Pareciera como si no quisiera dejarse mojar. Después, sin embargo, les deja caer, coloca una mano en la cintura y la otra sobre la frente. No lo sé entonces, pero el gesto es solo titubeo. Está debatiendo.

La ola hace tambalear la muralla angosta hecha de carne y de huesitos. El agua, ¿acaso es fría? (Ya quisiera preguntarle, y no me atrevo.)

Entonces una ola derrumba, sí, aquella muralla delgaducha. Dejo caer el móvil sobre la arena, y me quito con prisa los zapatos. Corro, me sumerjo en el agua. Levanto a la señora, y la traigo hasta la arena seca.

—¿Está bien?— pregunto finalmente.

—Yo quería que me llevara.

—¿Qué? — le pregunto confundida. Pienso que no he escuchado correctamente.

—Si Dios me diera valor para lanzarme… pero tengo miedo.

—No… no entiendo… ¿Lanzarse a dónde? ¿Usted… usted quería tirarse al agua!

—Sí. Que me lleve— me dice, y se devuelve al mar, caminando despacio.

Repaso lo que pensaba hacía un rato mirándola contemplar el mar: que cuando sea viejita quiero disfrutar así y dejarme acariciar los pies, también, por la espuma del agua. El caso es que ahora todo es distinto. Ahora puedo ver sus pies mojados, su ropa toda mojada. Puedo ver que tiembla. Las manos ahora le sostienen la cabeza. De las mejillas, los dedos se desplazan a la cien, y de ahí de vuelta a las mejillas. Es un ciclo, como las olas del mar. Como si el pulso mismo de las olas le hubiese sumergido en una meditación extraña donde el vaivén sirve solo para entumecer y fijar las ideas, haciéndole difícil la salida a quien le sigue el ritmo.

Dos terceras partes de mis pantalones yacen ahora mojados. De modo que, me siento sobre mis zapatos. La observo. Observo todo alrededor. A mí derecha y no tan lejos, una mujer le coquetea al novio. Juntos hacen movimientos de yoga sobre la arena, rien y se abrazan. El resto del mundo no existe aún para ellos. A mi izquierda otra mujer, sentada bajo una palmera, escribe como si estuviera triste. La abuelita se pasea de lado a lado; va repitiendo el mismo movimiento con las manos. Empiezo a caminar de nuevo hacia ella.

—Entonces… ¿usted quiere quitarse la vida? — digo casi gritando para que pueda escucharme. —¿Pero, por qué?

Ella no me responde.

—¿Por qué!—grito.

—Cometí un error muy grande. Mi hija me va a odiar cuando se entere.

¿Qué se dice en momentos como este donde la idea de la vida ya no tiene justificación? Mentiría si dijera que sabía qué decir. No sabía nada. También sentí alguna vez lo que esta señora. Tenía veintitrés años cuando lo intenté. En aquel momento la angustia me había llevado al borde de un edificio a repasar momentos sin encontrar alguno. Hasta que tropecé con los ojos de alguien abajo, alguien que me miraba. Fueron aquellos ojos los que me devolvieron la posibilidad de continuar. Tal vez, porque a pesar de la distancia, y desde allí, me inducían a la pregunta. Es una historia para otro momento, claro. Me parece suficiente agregar, sin embargo, que me alegro haber podido quedarme, pero reconozco que el camino ha requerido, en ocasiones, mucho de la imaginación para poder dibujar los retratos que todavía no alcanzaban a existir.

—¿Sabe qué? Yo no sé qué decirle. Yo también, un día, quise irme así como usted se quiere ir. Y no sé cómo decirle que no lo haga, ¿pero sabe qué? Hay muchas cosas bonitas aquí. Mire ese cielo. Es grande, ¿verdad? Hay nubes pero también hay Sol. ¿Lo ve?

Ella no me responde. Sigue paseándose. El oleaje la hace tambalear. Yo tengo miedo de que se vuelva a caer y se golpee contra uno de esos palos que alguien ha sembrado en la arena y parecen como espinas que le nacen al mar.

—Esto es un momento nada más, ¿sabe? Los momentos no son tan largos como uno los imagina. Pasan rápido. Bastante rápido. Se van y ya.

Más adelante pensaré en un fragmento de un poema de Piedad Bonnett que leí no hace mucho. “Lo terrible”, escribió ella, “es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio.” Ahora no pienso en esto, por supuesto: eso será después. Lo que pasa nunca significa nada cuando pasa. Solamente llega a representar algo cuando te detienes más tarde —si es que te permites detenerte alguna vez.

—Mi hija me va a matar. Me va a odiar — dice, gimiendo, la señora.

—Mire, los hijos quieren a las madres no importa lo que hagan.

—Mi hijo está en la cárcel y es mi culpa. Por algo que yo dije— dice. —Tú crees que yo estoy mal de la mente pero no es así — añade, mientras me mira a los ojos. —Es que no tengo salida.

—Mire, siempre hay salida. De verdad. De todo. Y eso de los hijos… uno hace las cosas, y comete errores y uno culpa a las madres y a los padres, pero uno también es responsable de las cosas que hace. Yo tengo hijos también. De seis y de ocho años. Son pequeñitos todavía, así que no sé tanto como usted… No se culpe de todo. Uno hace lo mejor que puede. Usted hizo lo mejor que pudo.

Pero a la señora no le importa lo que yo le cuento. Sigue repitiendo que no, que para ella no hay salida. No parece estar escuchándome, y no la culpo. No sé bien lo que debo decirle. Pienso que tal vez deba mencionarle a Dios. El problema es que no soy religiosa y no conozco ninguna oración. Lo que sale, entonces, es la pregunta.

—¿Usted cree en Dios?

Ella no me contesta, pero en sus ojos aparece, de pronto, en una pausa, otro tipo de mirada, una que no andaba antes por allí. Eso me hace pensar que existe algo de todo esto que ella ha empezado siquiera a considerar.

—Pues sabe qué, yo no creo— le digo. Ella queda mirándome por un momento, como si de pronto le ocasionara curiosidad mi presencia junto a ella. Me sorprendo, también, a mí misma, porque esperaba decirle que sí, que sí creo, y mentirle un poco tal vez, para acceder a ella, inspirándole a la vida como estaba segura ella estaba acostumbrada a ser inspirada. Al final, no pude hacerlo. No quise mentirle tan solo para manipularle a que se quede, a que crea en la vida. A mí me ha costado mucho el ejercicio, y no sé cómo resumir en solo unos minutos algo tan personal, algo que ha tomado tanto tiempo y esfuerzo concebir.

De pronto, viene a mi mente la historia que me han contado tantas veces —la de la inundación, la gente sobre el tejado de una casa, y los helicópteros y barcos que llegan para salvarles sin que ellos se dejen, esperando siempre algo más, porque nada sencillo podría parecer jamás de la talla de “un milagro”.

—Mire, si yo que no creo, y que hace más de cinco años no vengo a esta playa y ni pensaba pasar por aquí —ya usted ve cómo estoy vestida. Si yo que no creo, que no vengo aquí nunca, me detuve aquí, así, de pronto, y estoy con usted justo en este momento cuando intenta quitarse la vida, tal vez sí haya algo más grande que nosotras, ¿verdad? Y esa cosa grande me envió a mí, que no creo en nada. Mire eso. Mire qué loco está eso. Eso sí que suena a milagro, ¿no cree usted?

Ella pausa, me mira un poco más. No sé si es que al fin he llegado a ella, o es que le parece que enloquezco. Creo que es más probable que le parezca que enloquezco.

—Venga hacia acá. Salga del agua. ¿Usted tiene hambre? Cuando uno tiene hambre uno se siente mal. ¿Quiere que la lleve a comer?

No me contesta. Ella se queda en el agua y yo camino hacia dónde están mis zapatos. Agarro el celular y envío un texto a una amiga que ahora es psiquiatra. Quiero pedirle ayuda.

“¿Qué le dices a una señora que se quiere suicidar?” le escribo. La llamo.

—Sí, lo dice así mismo… Que quiere que Dios le de valentía para tirarse al mar… Sí, la he sacado ya dos veces del agua… Sí, sigue en el agua… No, no he llamado al 911.

Mi amiga me aconseja llamar al 911, el número de emergencias.

—Sigue hablándole pero llama— me dice. —Esto no puedes manejarlo tú sola.

¿Y si puedo manejarlo yo sola? (A veces, me creo superhéroe.) La señora me ve hablando, y esto sí la hace salir del agua y caminar hacia mí. Me mira a los ojos y coloca las manos como en oración, luego las separa y las usa para unir las mías mientras me implora:

—Por favor, no llames a la policía. Déjame decidir.

Déjame decidir, me dice, y eso me vuela la cabeza, porque eso que me pide no es trivial. Eso que me pide es importante. Y yo lo sé. ¿Y si fuera esta su gran decisión, la decisión de su vida, la que realmente puede hacer por sí misma, la que por primera vez le pertenece? ¿Quién diablos soy yo para quitarle su poder de decidir lo que quiere hacer con su vida, si quiere vivir o si no? Siempre he creído que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida, que hay cosas que solo son mías, o solo tuyas y de nadie más, pero la filosofía se torna borrosa cuando se está frente al monstruo irreproducible de la realidad.

Hasta el 1897 había tres fuerzas influyentes sobre el acto del suicidio. Primero, el suicidio como virtud, adjudicado a Sócrates cuando se envenenó bebiendo una infusión de la planta de cicuta – la misma que, de acuerdo a ciertos estudiosos del tema, habría podido ocasionarle la sensación de ligereza a las brujas de la antigüedad, haciéndoles creer que eran capaces de volar sobre una escoba. El caso es que Sócrates, juzgado y juzgándose a sí mismo por supuestamente no haber reconocido a los dioses atenienses y corromper a la juventud, decide quitarse la vida.

Los aristócratas romanos también ejercían el suicidio como acto de virtud, prefiriendo dar fin a sus vidas antes de traerle deshonra a sus familias. La religión cristiana, sin embargo, rechazó desde un principio – definiéndole como un horror moral durante el Renacimiento – la idea del suicidio como virtud. Solo Dios tendría la autoridad para decidir sobre la vida de un ser humano: ni un hombre ni una mujer tendrían derecho a disponer de sus propias vidas.

La idea del suicidio cambiaría a partir del siglo diecinueve. Ya no sería asociada al romanticismo de aquel o aquella a quien le sobra sensibilidad y añora lo que no tiene, o de un idealismo defraudado. Durante el siglo diecinueve se prestaría atención al suicidio de gente normal y corriente, algunos aventajados económicamente, ni pecadores ni demasiado sensibles, que cometían suicidio de todas formas.

Émile Durkheim, sociólogo francés, arguyó en su libro “Sobre el Suicidio”, a través de estadísticas, cifras y mapas, que son las experiencias de un ser humano – migración, dificultades económicas, inclusive su interacción con ciertas instituciones – lo que puede conducir a una persona al suicidio. Y que en aquellos grupos donde existe un equilibrio entre la iniciativa individual y la solidaridad comunitaria habría tasas más bajas de suicidio.

Déjame decidir, dice la anciana de la playa. Yo no soy nadie, es mi conclusión, dejándome caer sobre la arena.

Esta vez no me siento sobre mis zapatos. Ya estoy mojada. Qué más da. Estoy cansada. No sé bien lo que estoy haciendo, lo que debo ni lo que quiero hacer. Esta es su historia. Esta es su vida, y si lo que quiere es morir, entonces que sea ella quien decida.

A continuación ocurre que las olas llegan con toda su fuerza, la levantan de la arena y la derriban. La mujer que coquetea con su novio, y su novio, ahora observan. La mujer que escribe debajo de la palmera ha dejado de escribir y observa también. Me mira y me pregunta con los ojos. Esta vez no me muevo. Las olas derriban a la ancianita y yo no me muevo. El mar sigue manoseándola y sigo sin moverme. Entonces me doy cuenta de que realmente no sé cómo dejar morir a una persona. No quiero. Mi abuelita murió, tal vez, antes de lo que debía. Fue en su casa, bajo un programa de hospicio. No quería extender su vida con alguna ayuda de emergencia. Quería, tan solo, no sentir dolor, y morir, al fin, estando en su casa, rodeada de familia, a su propio ritmo. Yo pensaba que su vida habría podido extenderse, pero respeté, también, su decisión. En su caso, tal vez, porque la conocía bien, porque no dudaba de su cordura, de su capacidad para decidir, o de la lógica de su argumento. Le sostuve las manos hasta que se fue, y continué con sus manos entre las mías tres horas después de haberse ido, simplemente porque no podía soltarlas.

Cuando las olas se abalanzaron de nuevo sobre la ancianita, yo me levanté y corrí de nuevo a su auxilio. Ella ya estaba más débil. Su cuerpo, cansado y frío. La arena debajo de nuestros pies se aconcavaba. Parecía como si intentara tragarnos de una buena vez, pero la ola regresaba y nos perdonaba una vez más, devolviéndonos a la orilla.

—No te arriesgues tú—repetía la señora.

—¿Usted tiene nietos?

—Sí.

—¿Cómo se llaman?

—Olga y Linda.

—Pues fíjese, yo también tengo Abuelita, pero ya no está aquí. Se fue hace poco. Está muerta. Y yo quisiera que estuviera aquí. Yo quería llevarla a la playa y sujetar su mano así como le estoy aguantando a usted la suya. Yo tengo su mano, la suya, pero quisiera que fuera la de ella. Ya quisiera tener la mano de ella, pero tengo la suya. ¿Usted cree que puedo dejarla ir? No puedo.

La ancianita y yo bailábamos. Ella halaba hacia el mar y yo hacia la arena. Ya no le decía nada. Estábamos cansadas. “¿Por qué seguir viviendo, señora?” pensaba. “Es verdad. Tiene uno que fabricar las razones. No la culpo. Es un problema complejo esto de la vida, ¿sabe? A veces da mucho trabajo. No es nada trivial, y la entiendo.”

—Vamos a hablar de cosas bonitas —me escucho diciendo, de pronto, a la distancia. —Mire ese mar qué grande. Usted sabe que debajo de ese mar que parece como si estuviera vacío hay muchas cosas, muchos organismos. No está vacío. Es como otro universo. ¿A usted le gusta cantar? ¿Cuál es su canción preferida? Le voy a cantar la mía.

Empiezo a cantar, como una loca, “Acompáñame”, una canción que aprendí de mi madre. La ancianita me mira, cansada de mí, pero sin dejar por ello de persistir en su intención suicida.

—¿Usted sabe qué, señora? — le digo en voz alta. Ya no le hablo tiernamente. Ahora le hablo con autoridad, porque esto que le voy a decir lo creo. Esto que ahora me sale decirle es lo más cierto, lo más sólido que he aprendido de la luz, y lo que siento más cerca.

—Usted es una mujer, una mujer sólida. Usted no puede morirse así, dejando que el mundo, los hijos y los maridos, y todo cuanto aparezca, la culpe de mil cosas distintas. Usted merece ser feliz, señora. ¿Usted me escucha! Usted no puede morirse así, riendiéndose. Usted fue una mujer, y es una mujer todavía, una mujer completa, una mujer sólida, una mujer que merece saber lo que es la felicidad. ¿Ha sido feliz usted alguna vez? Dése una oportunidad de ser feliz. Uno no se puede morir sin darse la oportunidad de saber lo que es la felicidad. Uno no se muere así. ¡No se muera así, señora!

Mientras tanto, la muchacha que escribía debajo de la palmera llamaba al 911 y esperaba. Al otro lado de la línea, se debatían a quien referir la llamada de una ancianita suicida. La muchacha me hacía señales de que la llamada estaba en proceso. Cuando al fin llegó al lugar un oficial de policía, habían pasado más de veinte minutos. El oficial había llegado en bibicleta y no sabía bien qué hacer. Al verlo, la ancianita se apresuró a salir del agua, y recogió sus zapatos.

—Un policía… me voy a mi casa —dijo, y se marchó. Mientras se alejaba, volteó su rostro por un momento y me miró como si la hubiera traicionado.

El oficial la dejó marchar mientras nos hacía preguntas a la muchacha que escribía y a mí. La muchacha y yo habíamos llegado a la playa buscando alivio, y nos habíamos convertido en poco más que “querellantes”. A la ancianita suicida nadie la llevaría al hospital. Tal vez regresó a la misma playa el día siguiente. Quizás lo intentará de nuevo hasta que el mar haga justo lo que ella desea.

—Que no me tire hacia la orilla otra vez. Que me lleve— porque al fin y al cabo, morir, de un modo o de otro, no parece ser tampoco su decisión.

A pedido nuestro, el oficial de policía monta al fin su bicicleta y va tras la ancianita. La ambulancia llega treinta y cinco minutos después de haberle llamado.

—¿Buscan ustedes a la ancianita que estaba tratando de suicidarse? Ella ya se fue— les digo.

—¿Pero se metió al agua la señora? ¿De verdad quería suicidarse? ¿Hasta dónde le llegaba el agua?

“Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento”, dijo en su poema Piedad Bonnett.

La muchacha que escribe y yo decidimos ir a Pirilo, un negocio de comida cercano. Pedimos una pizza. Su cumpleaños sería el viernes siguiente y quisimos empezar a celebrarlo, aunque fuera un poco. Ella con una cerveza, yo con una coca-cola; para las dos un pastel de pacana. Ella también escribe para sobrevivir. No nos conocíamos antes de este suceso. Esta tarde nos ha unido la tristeza —esa soledad insistente, irreverente, que actúa siempre como si no tuviera compañía alguna— y el mar, que nunca nos deja.

Excelente y emotivo relato. No sé porqué me hizo recordar la historia de la poeta Alfonsina Storni que se adentró en el mar para que se la llevara. Violeta Parra la inmortalizaría en su poema Alfonsina y el mar que de tanto ser poesía se volvió canción o al revés, porque al final, el poema es canto y la vida es un poema a menudo triste. Habrá leído o escuchado tu viejita alguna de las dos?

Un abrazo en la hermandad de las palabras.