Comienzo criticando, que algo queda: habréis observado alguna vez, por poco asiduos que seáis al medio, que muchos de entre los  “adictos” a la lectura son como una especie de criaturas herbívoras que, conforme van haciéndose mayores y con ello más “experimentadas” -lo que a menudo significa más bien “insensibilizadas”- en el consumo de pasto bibliográfico, menos exigentes, sin embargo, se vuelven acerca de las virtudes nutricias de lo que están ingiriendo y menos también les va importando ya plantearse la pregunta del sentido y los fines de su voracidad intencionalmente ilimitada. Llenan, así, con encomiable regularidad su segundo estomago rumiante con una carga superior de tierna y jugosa letra impresa habiendo olvidado hace largo tiempo esa peculiar sensación o prurito de hambre de la inteligencia y de la imaginación que les llevó a los libros por primera vez, y semejan de esta manera, en efecto, vacas o elefantes dispersos pastando mansamente con esa cualidad de pura existencia desasida de las preocupaciones acuciantes del mundo en la que las religiones orientales creyeron adivinar un rasgo de imperturbabilidad propio de lo divino[1]. De cuando en cuando, no obstante, son reunidos por algún pastor avezado en una cañada especialmente delicada, exquisita, de la que se dice que una vez alimentó a sus antepasados y que en el futuro sin duda lo seguirá haciendo con sus descendientes y así hasta el fin de la eternidad.

“adictos” a la lectura son como una especie de criaturas herbívoras que, conforme van haciéndose mayores y con ello más “experimentadas” -lo que a menudo significa más bien “insensibilizadas”- en el consumo de pasto bibliográfico, menos exigentes, sin embargo, se vuelven acerca de las virtudes nutricias de lo que están ingiriendo y menos también les va importando ya plantearse la pregunta del sentido y los fines de su voracidad intencionalmente ilimitada. Llenan, así, con encomiable regularidad su segundo estomago rumiante con una carga superior de tierna y jugosa letra impresa habiendo olvidado hace largo tiempo esa peculiar sensación o prurito de hambre de la inteligencia y de la imaginación que les llevó a los libros por primera vez, y semejan de esta manera, en efecto, vacas o elefantes dispersos pastando mansamente con esa cualidad de pura existencia desasida de las preocupaciones acuciantes del mundo en la que las religiones orientales creyeron adivinar un rasgo de imperturbabilidad propio de lo divino[1]. De cuando en cuando, no obstante, son reunidos por algún pastor avezado en una cañada especialmente delicada, exquisita, de la que se dice que una vez alimentó a sus antepasados y que en el futuro sin duda lo seguirá haciendo con sus descendientes y así hasta el fin de la eternidad.

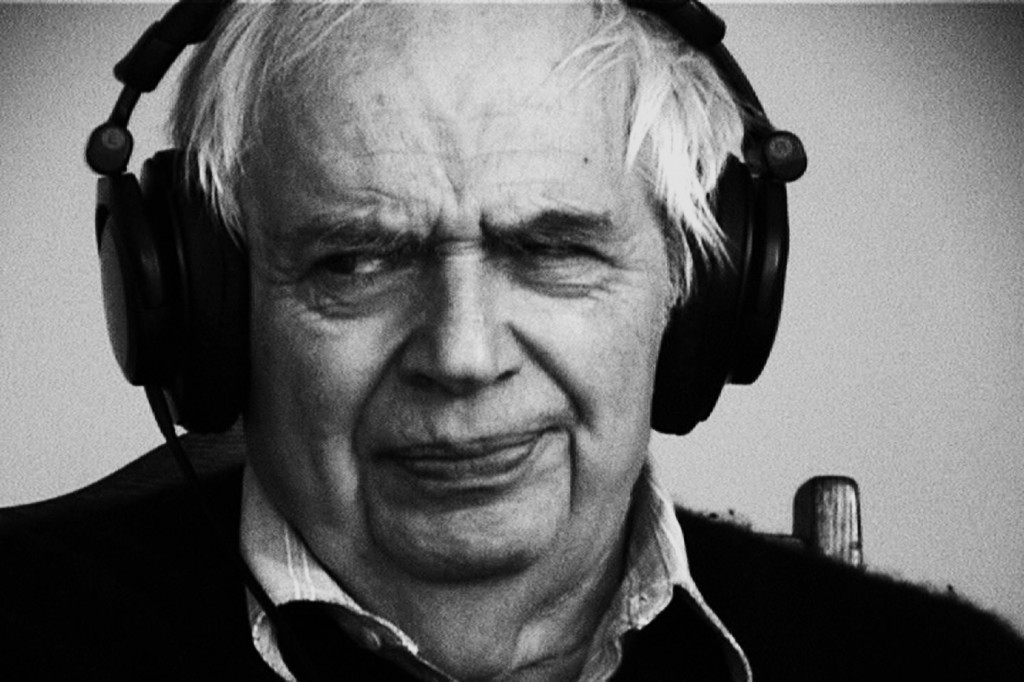

Pero hay quién llega todavía más lejos. De esta manera encontramos, por ejemplo, que el crítico literario norteamericano Harold Bloom, uno de esos “pastores avezados” más reputados de la actualidad, no conforme con hacer uso de su potestad de experto para orientar hacia los manjares más raros a su dilecto rebaño, redactó, hace casi ya veinte años, y sin duda en un rapto de dulce megalomanía, un manual de pretensiones universalistas y ánimo escatológico (en el sentido de dictaminar desde la perspectiva del presunto estado terminal de algo, en el presente caso la Literatura), El Canon Occidental. Megalomaníaca pretensión y megalomaníaco título, digo, por cuanto que “canon” es la voz que designa al catálogo completo y cerrado de las obras sagradas e intocables de una tradición, y “occidental”, por su parte, hace referencia a esa misma tradición tomada en términos absolutos, como si de un continente aislado y bien delimitado se tratara, cuando muchos de nosotros creíamos que nadie podía ya tomar verdaderamente en serio la realidad palpable y tangible, en tanto correlato referencial preciso, de ambos conceptos –que es lo que son.

¿Resultaría injusto, pues, anunciar (remedando la exclamación prologal de Deleuze en su libro sobre Foucault) que, en vista de ello, “hay un nuevo sheriff” en la República de las Letras? Bloom, además, actúa efectivamente como un sheriff del Lejano Oeste en tanto en cuanto hace valer su ley sin atender a justificaciones o apelar a derechos de ningún tipo. Cierto es que admite -¡que menos faltaría!: la Historia le obliga a ello-, que todo establecimiento de un canon particular y determinado es, desde luego, ulteriormente “deconstruible” siempre por generaciones posteriores y de acuerdo con intereses distintos, aunque parece lamentar el hecho de que en la actualidad carezcamos de las instituciones precisas que se encargaron antaño de imponer y hacer prevalecer desde instancias políticas un patrón característico de ejemplaridad artística (en la Francia del Grand Siècle, paradigmáticamente). Deplora también lo que califica como el desconcierto y anarquía de la erudición actual, la cual, según nuestro crítico, pretende una y otra vez y obstinadamente ampliar el canon vigente (¿cuál será éste?: hay que suponer que el suyo propio) mediante el recurso a espurios criterios progresistas. Criterios que, a su modo de ver, pasan por alto la cuestión de las influencias que él mismo teorizó en 1971 en su ensayo La angustia de las influencias, según el cual todos los escritores desde, probablemente, John Milton, son dolorosamente conscientes de que les antecede una rica tradición y experimentan hacia sus predecesores un odio edípico a sabiendas de que toda creación es, inevitablemente, intertextual, o lo que es lo mismo: simple y llanamente comunicada con otras (pero que, dicho con la intención de Bloom, suena a aquel otro disparate esterilizador de Eugeni D´Ors, y que sentenciaba aquello de que “todo lo que no es tradición, es plagio”…)

Dudo, naturalmente, de la lectura freudiana que Bloom se permite hacer de los poetas pretéritos, tomándose tan graciosamente la libertad de dictaminar acerca del secreto reducto de sus conciencias (sea dicho en su favor que más tarde parece haberse dado por enterado de que Edipo no es un complejo, sino una tragedia de Sófocles). Pero lo que más me extraña no es eso, que no es más que una prerrogativa de la profesión, sino que Bloom, que es un especialista en Romanticismo -al igual, por otra parte, que todos sus viejos colegas deconstructivistas de Yale-, no caiga en la cuenta de la deformación profesional en la que incurre tanto en lo que se refiere al análisis de la intertextualidad, como en lo que toca a su concepto general de la función y el valor de la literatura misma. Pues fueron los románticos, en efecto, los primeros en tomar conciencia de la historicidad de las producciones literarias, así como fueron los primeros también, en un estadio ulterior (y a fin, precisamente, por utilizar el lenguaje caro a Bloom, de sublimar la angustia que a algunos de ellos este hecho parecía producirles), en preconizar, por contraste, el valor estético absoluto, “en sí”, de las Obras del Espíritu, independientemente de las circunstancias de la época en la que fueran compuestas. Así, Bloom censura a los críticos y lectores que “tratan de comprender” la situación y los fines -el porqué y el para qué- en los que fue alumbrada cierta pieza literaria, haciendo un burdo uso de la teoría estética kantiano/schopenaueriana (y, por tanto, en gran parte proto-freudiana) del desinterés esencial de la obra de arte, dejándose, en consecuencia, sin analizar todo lo que queda involucrado en una verdadera apreciación estética. Y lo que todavía es peor: sin reparar tampoco en todo lo que, no solo la produce, sino que se deriva ulteriormente de ella, pues la obra de arte no está hecha para permanecer encapsulada, dependiente en Su Majestad tan solo de sí misma, como si de la cerillera del cuento de Hans Christian Andersen o de un chute de heroína se tratara (“¿Por qué no -replicaría tal vez Bloom-, si toda esta esfera implica ya los intereses, aquella inmundicia extra-estética de la que sólo se preocupan los que, en vez de gozar, se ufanan en, ¡puaj!, comprender…?”)

En realidad, en mi opinión, toda esta prestigiosa especulorrea pseudorromántica responde a un secreto error o deficiencia de enfoque -en el fondo, pienso que un problema de actitud…- que está a la base de toda su comprensión de la actividad artística, consistente en identificarse hasta tal punto el crítico con la obra artística de sus predilecciones que tal obsesión le impide fijar la atención en otra cosa que no sea tan solo el resultado o forma final del arte, olvidando o dando por obvio todo lo que hace posible antes, y explica después, la perfección y resonancia finales del conjunto.

En realidad, en mi opinión, toda esta prestigiosa especulorrea pseudorromántica responde a un secreto error o deficiencia de enfoque -en el fondo, pienso que un problema de actitud…- que está a la base de toda su comprensión de la actividad artística, consistente en identificarse hasta tal punto el crítico con la obra artística de sus predilecciones que tal obsesión le impide fijar la atención en otra cosa que no sea tan solo el resultado o forma final del arte, olvidando o dando por obvio todo lo que hace posible antes, y explica después, la perfección y resonancia finales del conjunto.

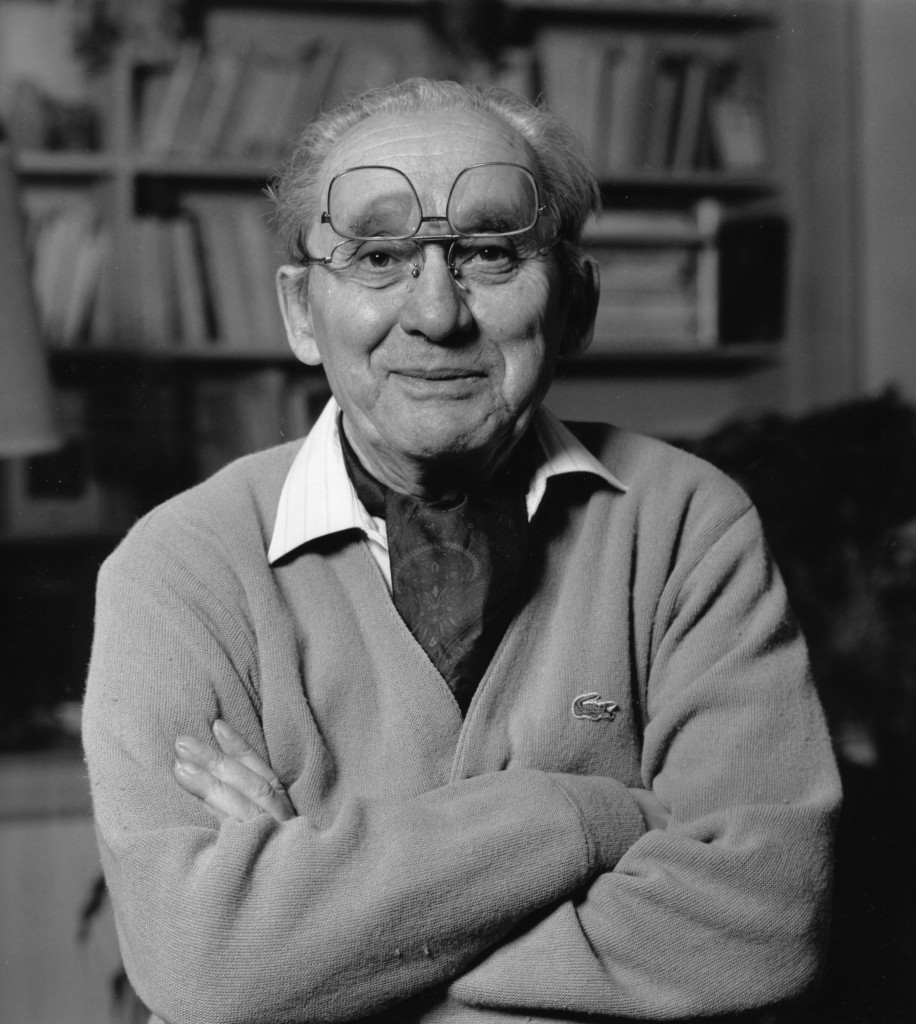

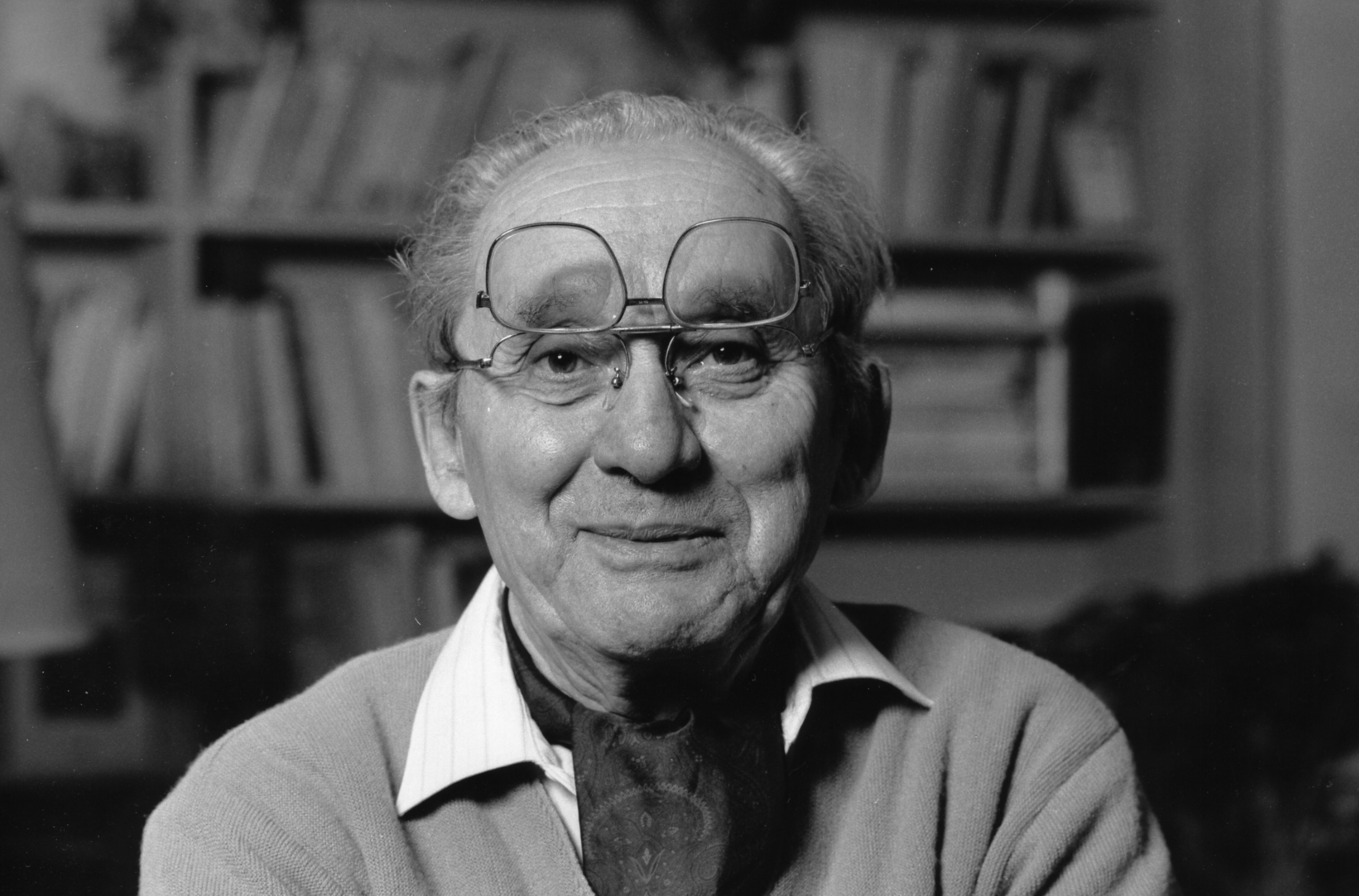

Desde un punto de vista crítico más perspicaz (es decir: menos fundido místicamente con la obra y, por consiguiente, más distante y reflexivo), y dentro de una tradición especulativa afín a la del primer Bloom, el filósofo francés Paul Ricoeur estudia, sin embargo, en los dos volúmenes de Tiempo y Narración[2] el constructo literario poniendo una mayor atención analítica al doble proceso de su producción y posterior proyección entre su público histórico. Para ello se vale de la categoría aristotélica de la mimesis o “imitación”, entendida aquí como reproducción o transfiguración creativa de la realidad en el plano de lo imaginario, lo que para Ricoeur se distiende a través de un complejo proceso tripartito por el cual “la configuración textual media entre la prefiguración del campo práctico y su refiguración por la recepción de la obra”. Me explico, acudiendo para ello a la terminología y estructuración mismas propuestas por el filósofo en su tratado. Según Ricoeur, en efecto, existe un primer momento de la concepción literaria (al que califica de “Mimesis I”), en el que actúa sobre el autor una precomprensión (“ética”, o referida a las costumbres, y “patética”, en lo tocante al ánimo y las pasiones) del comportamiento humano -o, si es el caso, de la tradición mitológica-, que funciona de modo automático sobre él por cuanto que es la propia de la comunidad histórica y lingüística a la que pertenece y en cuyos límites se mueve y opera su inteligencia de los mismos y de la propia contextura literaria. La configuración poética, dice Ricoeur, “se enraíza en la precomprensión del mundo de la acción: de sus estructuras inteligibles, de sus recursos simbólicos, de su carácter temporal…”, así como proporciona, al mismo tiempo, un conocimiento de “…las reglas de composición que gobiernan el orden diacrónico de la acción”. Este es, como se ve, un momento, por así decirlo, puramente intuitivo de la mente, por así decirlo, pasiva del autor que en nada se diferencia de la idea que sus semejantes históricos se hacen del mundo y, por tanto, en el que aún no ha dado inicio a la creación estrictamente literaria -aún siendo imposible concebirse tal creación sin el concurso de una interpretación social determinada del hecho humano, lo cual supondría edificar en y sobre el vacío, como parecen pensar los románticos finiseculares.

Ello sucede, pues, en una segunda fase (calificada por Ricouer como “Mimesis II”), donde arranca propiamente la elaboración literaria y que se desarrolla, asimismo, a través de una segunda mediación: aquella, efectivamente, que se produce entonces entre una serie de “acontecimientos o incidentes individuales y una historia tomada como un todo”, así como entre “factores tan heterogéneos como agente, fines, medios, interacciones, circunstancias, resultados inesperados, etc.” Ni que decir tiene que es este segundo momento o núcleo propiamente literario del análisis donde han puesto el énfasis la gran mayoría de los estudiosos de la literatura y el que es objeto tanto de una revisión de las convenciones temáticas, estilísticas y poéticas de la Literatura a lo largo de la historia, como del interés de conocimiento y disfrute directos del lector común, pues es aquí donde reside la gran tarea del talento. Mas, una vez jugada su baza la configuración textual, aun queda una última y decisiva dimensión del proceso literario, aquella donde la maestría del autor arriesga verdaderamente sus cartas. Se trata, desde luego, de lo que Ricoeur denomina -lo hemos visto arriba- “la refiguración del campo práctico por la recepción de la obra” (o Mimesis III). O lo que es lo mismo: el mundo cambia algo, aunque sea imperceptiblemente o tan solo en un terreno concreto, local y fragmentario, tras el paso de la obra por su auditorio: se ve de un modo distinto, se redefine según nuevas categorías, se advierten nuevas relevancias en el contexto individual e interpersonal, e incluso se transforman las expectativas que nos hacemos de la propia obra literaria -siempre y cuando ésta sea, naturalmente, significativa en algún sentido y no un cliché o remiendo de obras anteriores. Afecta, pues, a la hermenéutica literaria misma posterior a ella, entre otros muchos campos prácticos externos a su propio radio de acción inmediato, razón por la cual, como el mismo filósofo afirma, en términos de crítica literaria “no puede elaborarse un tratado encerrándose en el texto”, como piensa el deconstructivismo en cuyas filas militaba Bloom.

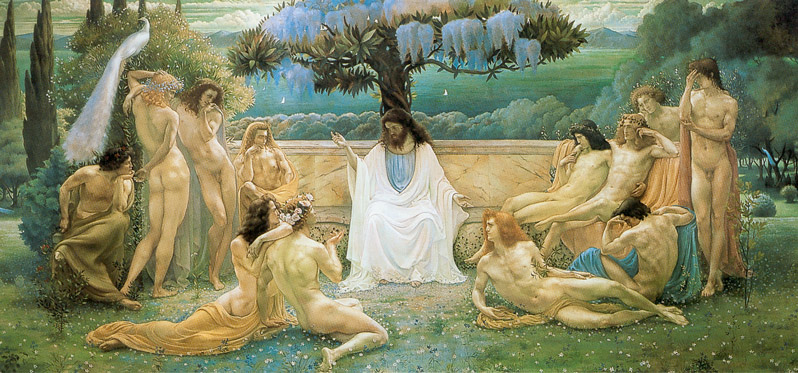

Y, de hecho, el plano de la recepción de la obra, allí donde ésta se exterioriza para empezar al fin a cobrar vida y sentido entre sus genuinos destinatarios (que son los lectores coetáneos, y, acaso, la posteridad), va adquiriendo un papel cada vez más destacado en la crítica contemporánea. Sería difícil de concebir la confección de un libro que repudiase a la totalidad de sus posibles lectores, aunque algunos movimientos románticos hayan hecho creer algo parecido a sus partidarios, a fin de generar un conveniente halo de misterio y esoterismo en torno a sus producciones –fácil estrategia que no es, como se imaginará, más que una reedición del viejo truco del “fruto prohibido”. Solo en el marco de su recepción existe finalmente la obra, pues la naturaleza misma del arte (y, por cierto, del pensamiento mismo en tanto lenguaje) es el diálogo, por parco que este resulte, y todo soliloquio no es más que un coloquio embozado. Recordar esto, pese a Bloom y los muchos libros que después ha seguido escribiendo hasta hoy en torno a su idea fija de la excelencia literaria hierática, no es más que congeniar con Platón o Unamuno antes que con los ministros de Cultura, lo cual, además de bastante elemental, lo reconozco, tal vez nos conduzca en lo porvenir por dehesas más libres, más abiertas, y en definitiva menos vigiladas por las Autoridades Competentes…

[1] Un chiste poco conocido, creo, al respecto: una vaca se está comiendo -por esas premisas narrativas que tienen los chistes- la lata de la película de El código Da Vinci con su celuloide y todo, y entonces otra vaca se le acerca extrañada y le pregunta si está rica. La primera responde: “¡bah!; me gustó más el libro…”

[2] Elaborados entre 1983 y 1985, y publicados en castellano en 1987 por la editorial Cristiandad de Madrid. Ricoeur, que, por cierto, celebra este 2013 el centenario de su nacimiento, no es en lo demás santo de mi devoción.

Me quedo con Ricoeur. Y sobre todo con su Mimesis III. El que plantee la posibilidad de un cambio en el mundo, por imperceptible que sea, me parece tan ingenuo como irresistible.

Yo creo que lo hace, pero, claro, no necesariamente de gran alcance y, sobre todo, no necesariamente a mejor…

Magnífico artículo pero dejemos hablar a Bloom y a sus pretensiones con El Canon occidental:

“¿Qué debe leer el individuo que todavía desee leer en este momento de la historia?”

“El que lee debe elegir puesto que no hay tiempo suficiente para leerlo todo.”

“En la práctica , el valor estético puede reconocerse o experimentarse, pero no trasmitirse a aquellos que son incapaces de captar sus sensaciones o percepciones. Reñir por él nunca lleva a nada.”

“Reseñar malos libros, señaló una vez Auden es malo para el carácter. Al igual que todos los moralistas dotados, Auden idealizaba a pesar de sí mismo, y debería haber vivido la época presente, en la que los nuevos comisarios nos dicen que leer buenos libros es malo para el carácter, cosa que me parece cierta. Leer a los mejores escritores -pongamos a Homero, Dante, Shakespeare, Tolstoi- no nos convertirá en mejores ciudadanos. El arte es absolutamente inútil, según el sublime Oscar Wilde, que tenía razón en todo. También nos dijo que toda mala poesía es sincera. Si yo tuviera el poder de hacerlo, daría orden de que esas palabras fueran grabadas en la entrada de todas las universidades, a fin de que todos los estudiantes pudieran ponderar el esplendor de la idea.”

“….salmodian la letanía de que la mejor manera de explicar la literatura es decir que se trata de una mixtificación promovida por las instituciones burguesas. Esto reduce la estética a ideología, o como mucho a metafísica. Un poema no puede leerse como un poema, debido a que es originalmente un documento social, o, rara vez, aunque cabe esa posibilidad, un intento de superar la filosofía. Contra esta idea insto a una tenaz resistencia cuyo solo objetivo sea conservar la poesía con tanta plenitud y pureza como sea posible. Nuestras legiones que han desertado representan un ramal de nuestras tradiciones que siempre han huido de la estética: el moralismo platónico y la ciencia social aristotélica. ”

“La originalidad se convierte en el equivalente literario de términos como empresa individual, confianza en uno mismo y competencia, que no alegran los corazones de feministas, afrocentristas, marxistas neohistoricistas inspirados por Foucault o deconstructivistas; de todos aquellos, en suma, que he descrito como miembros de la Escuela del Resentimiento.”.

“El principio cardinal de la presente Escuela del Resentimiento puede afirmarse sin tapujos: lo que se denominan valores estéticos emana de la lucha de clases. Este principio es tan amplio que no puede ser refutado del todo”

Q.E.D.

Gracias, Ramón.