Le dijo que «no era lo mejor aquello que era conveniente a él solo, si no se conformaba con la virtud»; enojado Dionisio, le dijo: «Tus razones saben a chochez». «Y las tuyas a tiranía», respondió Platón.

Diógenes Laercio.

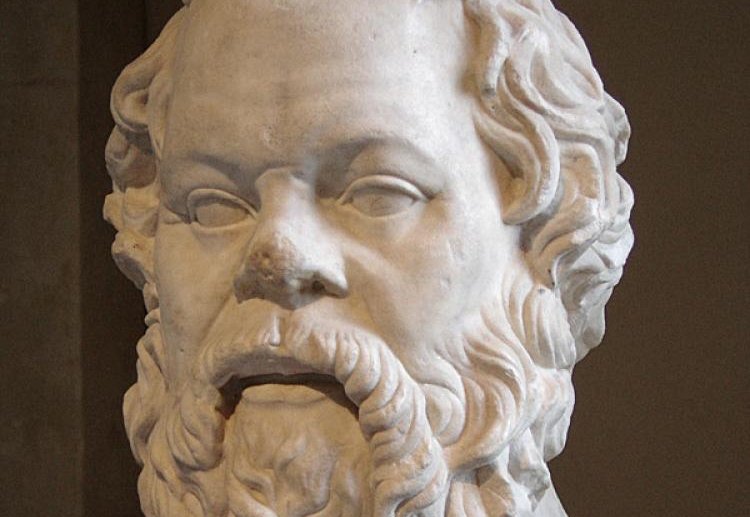

Quería a Sócrates por su autenticidad, no, naturalmente, por su físico. De hecho, su fealdad era sólo comparable a la del veterinario Esopo, que enseñó a hablar al loro de Fenicia que me regalaron cuando era niño. Tuve una infancia feliz, supongo, pero tremendamente ignorante. Vivíamos en una lujosa urbanización de las afueras de Atenas hasta que murió mi padre y mamá volvió a casarse con aquel hombre tan bien relacionado en los círculos gubernamentales, un verdadero parásito que al menos me dio a mis tres estimados hermanastros, Adimanto, Pomona y Glaucón. Su dinero y nuestra buena posición social nos proporcionaron a todos una educación esmerada en el mismísimo centro del mundo, con clases extraescolares de deporte, pintura, literatura y música en el seno de un distinguido colegio de pago. Mientras permanecía entre algodones en aquel limbo formativo, la que considero mi ciudad iba de desastre en desastre, decayendo tanto en fuerza y autoridad como en prestigio y honor. Fue la sutil pero irresistible influencia de mis tíos Crítias y Cármides, grandes mandos militares de antaño, la que me quito la venda de los ojos. Ellos entendieron bien que la situación de Atenas era insostenible, y aunque no puedo compartirlo hasta las últimas consecuencias, simpatizo (o, cuando poco, no hallo motivos para censurar completamente) con sus intrigas para poner fin a la debacle mediante la toma violenta del poder. Tales acontecimientos, que involucraban tan directamente no sólo a mi propia conciencia, sino también a mi familia consanguínea, me resolvieron a abandonar mis estudios de Arte Dramático, para los que me sentía profundamente llamado, y abrazar la incierta carrera de Ciencias Políticas, a fin de alcanzar alguna claridad personal sobre cuál había de ser mi papel en el futuro del país, que se pronosticaba aciago, desesperanzado y finalmente terrible.

Quería a Sócrates por su autenticidad, no, naturalmente, por su físico. De hecho, su fealdad era sólo comparable a la del veterinario Esopo, que enseñó a hablar al loro de Fenicia que me regalaron cuando era niño. Tuve una infancia feliz, supongo, pero tremendamente ignorante. Vivíamos en una lujosa urbanización de las afueras de Atenas hasta que murió mi padre y mamá volvió a casarse con aquel hombre tan bien relacionado en los círculos gubernamentales, un verdadero parásito que al menos me dio a mis tres estimados hermanastros, Adimanto, Pomona y Glaucón. Su dinero y nuestra buena posición social nos proporcionaron a todos una educación esmerada en el mismísimo centro del mundo, con clases extraescolares de deporte, pintura, literatura y música en el seno de un distinguido colegio de pago. Mientras permanecía entre algodones en aquel limbo formativo, la que considero mi ciudad iba de desastre en desastre, decayendo tanto en fuerza y autoridad como en prestigio y honor. Fue la sutil pero irresistible influencia de mis tíos Crítias y Cármides, grandes mandos militares de antaño, la que me quito la venda de los ojos. Ellos entendieron bien que la situación de Atenas era insostenible, y aunque no puedo compartirlo hasta las últimas consecuencias, simpatizo (o, cuando poco, no hallo motivos para censurar completamente) con sus intrigas para poner fin a la debacle mediante la toma violenta del poder. Tales acontecimientos, que involucraban tan directamente no sólo a mi propia conciencia, sino también a mi familia consanguínea, me resolvieron a abandonar mis estudios de Arte Dramático, para los que me sentía profundamente llamado, y abrazar la incierta carrera de Ciencias Políticas, a fin de alcanzar alguna claridad personal sobre cuál había de ser mi papel en el futuro del país, que se pronosticaba aciago, desesperanzado y finalmente terrible.

Allí conocí a un profesor de primer curso, Crátilo, que impartía Técnicas de Expresión Oral y Escrita, una asignatura que tentaba a mi antigua vocación de dramaturgo. Intimamos incluso fuera de las clases durante una breve temporada, pero la asiduidad de los gramáticos postestructuralistas franceses le hizo perder gradualmente la razón, y he oído decir que ahora pasa sus días sin mediar palabra con nadie y echando mano de una batería de trash metal cuando desea comunicar sus necesidades primarias. Lo sentí mucho, porque él me había enseñado el valor de la palabra a la vez que la dificultad para ajustar el sentido del discurso a un mundo loco, confuso, imprevisible y cambiante como el que padecemos, en el que las viejas seguridades parecen haberse perdido para siempre. En efecto: las mentiras de los nuevos gobiernos y los todavía peores remiendos de los posteriores dirigentes para frenar la bancarrota absoluta habían llevado a Atenas al borde de la insurrección ciudadana. No sólo estábamos literalmente a merced de los bárbaros alemanos, sino que el populacho tomaba las calles, la corrupción era rampante, los capitales se fugaban, los delitos se triplicaban, caía la atención sanitaria, y, por resumir, el clima general se degradaba del gris oscuro al negro cada día que pasaba. En la Facultad eran incapaces de suministrarnos instrumentos para afrontar intelectualmente toda esa barahúnda de datos y novedades de tendencia crónica, casi terminal, así que algunos de mis compañeros y yo, los más aplicados y menos bullangueros, decidimos reunirnos por nuestra cuenta para intentar comprender lo incomprensible y quizá encontrar la solución a la ruina, si no era ya demasiado tarde…

Y entonces apareció Sócrates, como un relámpago en la noche. Era profesor de cuarto curso de Teoría de Juegos, habiendo recalado ahí tras rechazar su cátedra en la Facultad de Ciencias Físicas. Al parecer, de repente había perdido todo interés por la composición de la materia en favor de las cuitas de sus compatriotas, a los que le revolvía el estómago ver sufrir. Me abordó en el Polideportivo, tras mis ejercicios matinales. Cruzándose conmigo, me preguntó súbitamente:

rechazar su cátedra en la Facultad de Ciencias Físicas. Al parecer, de repente había perdido todo interés por la composición de la materia en favor de las cuitas de sus compatriotas, a los que le revolvía el estómago ver sufrir. Me abordó en el Polideportivo, tras mis ejercicios matinales. Cruzándose conmigo, me preguntó súbitamente:

-Tú, niñato, ¿sabes dónde puedo encontrar por aquí cartuchos de impresora baratos?

-Eh… Sí, señor, en la tienda de consumibles que está en el sótano, junto a la fotocopiadora.

-¿Y ciudadanos honestos y responsables, sabes donde puedo encontrarlos?

-No, señor, eso lo cierto es que no…

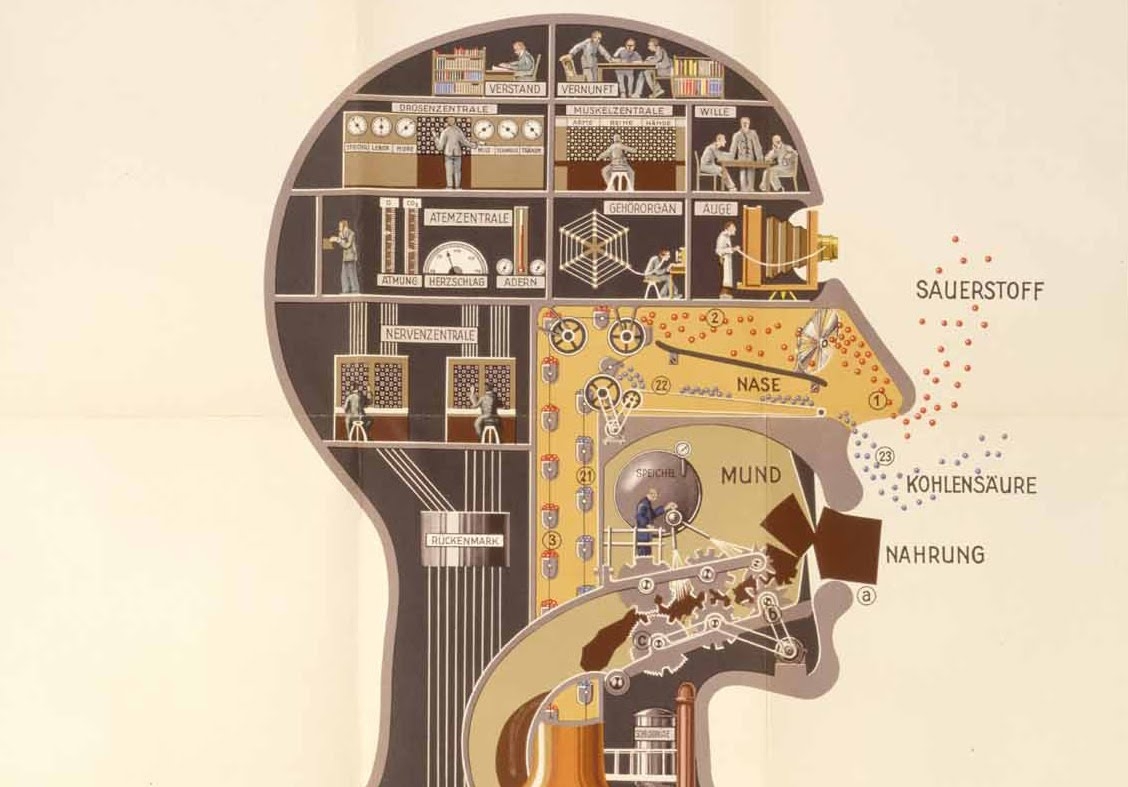

Después de aquello, esa mañana inolvidable hablamos un buen rato recostados en un árbol del Campus, y al término yo me resolví a invitarle a nuestras citas de filántropos aficionados. Quedamos en una taberna del centro, donde llegó tarde y acompañado de sus propios estudiantes. Sentados en un rincón lejano del ruidoso aparato televisor, libando tímidamente nuestros vasos de vino rebajado con agua, pronto su verbo sencillo pero directo cautivó a mis amigos tanto como había hecho conmigo. El resplandor de la pantalla creaba sombras en la penumbra de la taberna, fenómeno que Sócrates aprovechó para animarnos a cuestionar la realidad de las informaciones vertidas por los medios de comunicación. “Sólo son imágenes -dijo- nunca la verdad: la Verdad yace descuidada más arriba, allende la taberna, y para conocerla debéis desprenderos de las ataduras de estos chismes ridículos, vomitadores de ídolos”. Asombrados, replicamos que al menos podíamos confiar en el programa de Pitágoras, el gurú de las matemáticas que conducía Echando cuentas, el único espacio en que se ponían en solfa las cifras oficiales. Convino con ello, condescendiente, siempre que eso no nos llevase a una sabiduría puramente contable. “Atenas -añadió- no necesita más gafapastas, sino hombres con coraje para encarnar la virtud de la justicia”.

Luego, ya conquistados sin ningún género de reservas, nos enteramos de que Sócrates había participado en la guerra contra los turcos, que había tenido después problemas políticos graves y que estaba casado con una mujer chillona y vulgar. También se rumoreaba que escribía los guiones de las películas de Eurípides, el genio cinematográfico nacional. Olvidados de los estudios, pasábamos los tardes escuchándole, embobados, trasportados, o viéndole, sin apenas poder creerlo, discutir con ventaja a los profesores más brillantes de toda la Universidad, a los líderes de opinión, a los ricos y a los famosos ¡Qué hombre!: con su aspecto desastrado, su panza vergonzante, su luenga barba sucia y sus eternas sandalias los dejaba sin habla, enfurecidos, atontados, muertos. Fue un tiempo fascinante para mi, irrepetible, imborrable. Pero la desgracia colectiva seguía su curso: la Acrópolis fue asaltada por radicales, hubo muertes en el Banco de Marfin Stadiou, huelgas salvajes de taxistas, manifestaciones saldadas con numerosos heridos, incendios en las inmediaciones del ágora Syntagma… El partido neo-espartano Amanecer Dorado crecía en la encuestas al mismo ritmo que crecían el paro, el cierre de negocios y las familias sin recursos. Y la tragedia se cebó también con nosotros, hijos afortunados del viejo sistema: Sócrates, procesado por deudas debido a su tren de vida, decidió hacerse el bonzo delante del Parlamento. De nada sirvieron nuestras súplicas, llantos y ofertas de socorro económico. Para él era cuestión de dignidad. Me fue físicamente imposible asistir a la inmolación, que me fue narrada por otros…

¿Qué hacer ahora? Tal vez debería poner tierra de por medio, completar mis abortados estudios en otros lugares, tomar la debida distancia para pensar. A mi vuelta, podría poner en marcha algo, un desafío a los demagogos, un portal de Internet donde no tengan cabida los ídolos de sus periodistas, donde depurar un lenguaje público tan contaminado por adherencias falsas y repugnantes y donde se pueda dialogar libremente en torno a la Justicia desde la Verdad. Si no estoy a la altura de ser un Sócrates, eso no significa que no pueda ayudar a generar uno, cien, mil nuevos Sócrates que anegarán enteramente Atenas. Me haré conocer por el alias que me puso él aquella mañana de nuestro encuentro, Platón, y mi sitio estará en la red, www.academos.com, sin miedo, con seriedad, con rigor científico: nadie entre aquí que no sepa geometría… fractal.

¿Qué hacer ahora? Tal vez debería poner tierra de por medio, completar mis abortados estudios en otros lugares, tomar la debida distancia para pensar. A mi vuelta, podría poner en marcha algo, un desafío a los demagogos, un portal de Internet donde no tengan cabida los ídolos de sus periodistas, donde depurar un lenguaje público tan contaminado por adherencias falsas y repugnantes y donde se pueda dialogar libremente en torno a la Justicia desde la Verdad. Si no estoy a la altura de ser un Sócrates, eso no significa que no pueda ayudar a generar uno, cien, mil nuevos Sócrates que anegarán enteramente Atenas. Me haré conocer por el alias que me puso él aquella mañana de nuestro encuentro, Platón, y mi sitio estará en la red, www.academos.com, sin miedo, con seriedad, con rigor científico: nadie entre aquí que no sepa geometría… fractal.

*Para disfrutar la serie completa, aquí están todos los capítulos II, III y IV

He pinchado “me gusta”. VILMAAA!!

Eso fue antes, en una Norteamérica de piedra, gracias.

Capítulo primero; continuará…

Interesante pararelismo….