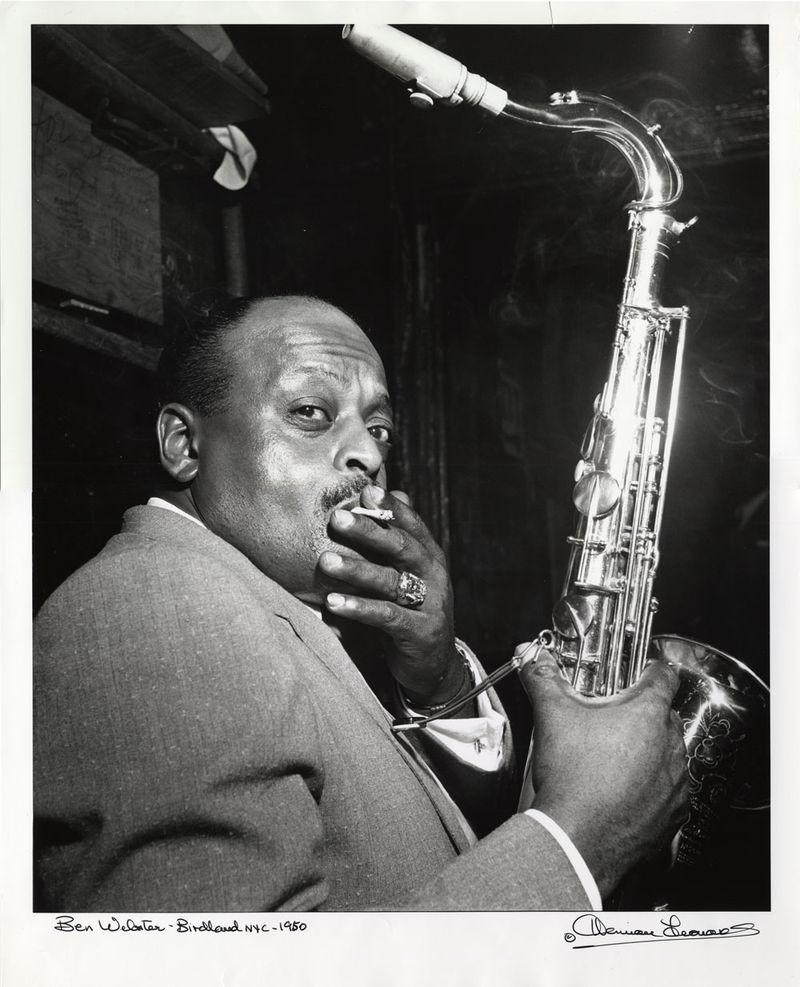

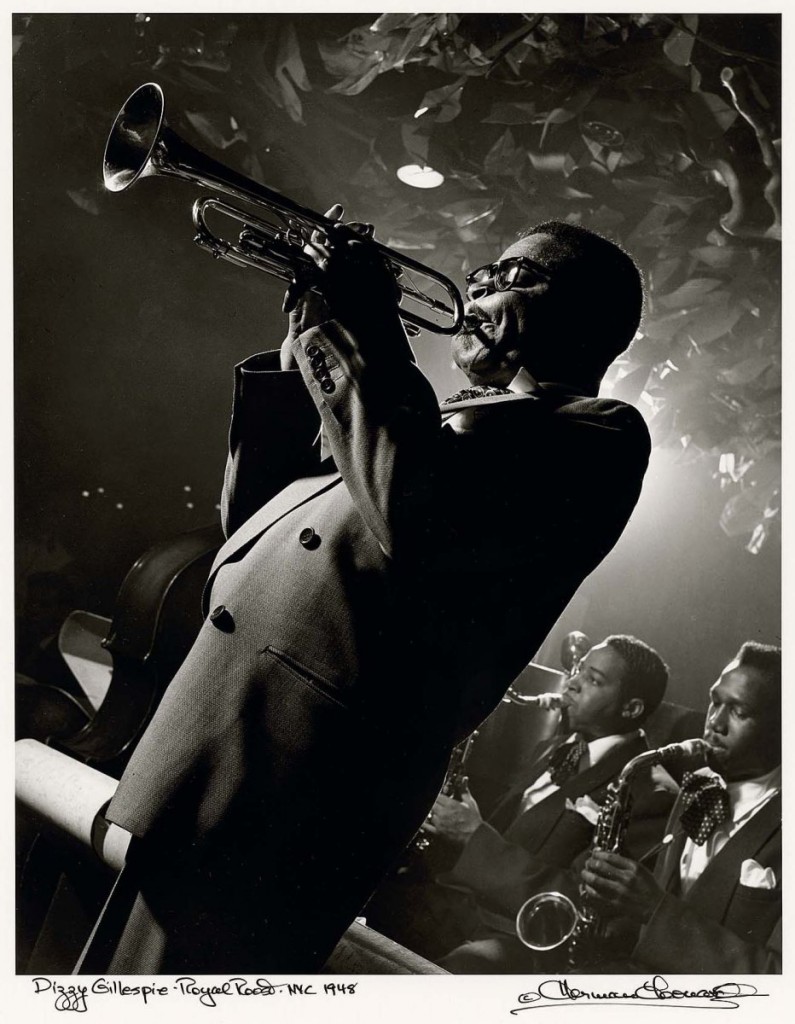

Amo el jazz por encima de todas las cosas. Supongo que no tengo que decir a qué me dedico después de esta afirmación. La música es mi aliento de vida, ha sido la historia de mi pequeña existencia, es mi idioma, mi vocabulario. He escuchado a los grandes desde que tenía uso de razón. Los he imitado, los he perseguido, he llorado y he reído; me he emborrachado con ellos. Mis recuerdos sobre todo lo que he encontrado en mi camino se escriben con notas musicales ligadas a un piano, una guitarra, un saxo, que se conjugan en una melodía de acompasado desenfreno o nauseabunda tristeza. El jazz es una mujer negra vestida de color azul oscuro, como la melancolía, como la locura; huele a humo, sabe a whisky y tiene el tacto del algodón de los esclavos afroamericanos, suave aunque duela. A veces sólo me susurra melodías al oído, otras me cuenta historias con voz atormentada. El jazz es ella. Su nombre era Blue.

Nunca olvidaré el día que la conocí. Se dirigió a mí en un inglés británico que reconocí fácilmente:

– Prueba uno de éstos…, es el combinado de ron y especias más sabroso que puedas encontrar en toda la isla, ¿eh, Marjorie?- sonrió con un guiño a la camarera, una mujer robusta entrada en años.

Aproveché que Marjorie, como ella la había llamado, se movía por la barra arriba y abajo buscando los ingredientes del cóctel, para practicar mi inglés oxidado con aquella desconocida que se había mostrado tan amable, de manera que pude observarla con más detenimiento: la piel caoba, el pelo negro artificialmente liso hasta la mitad de la espalda, una extrema delgadez que hacía que la boca prominente adornada con un falso lunar de acero y la nariz alargada no encajaran demasiado en su pequeño rostro; sin embargo, el azul aguamarino de sus ojos contrastaba con aquellas facciones anodinas confiriéndole el aspecto de un felino salvajemente bello.

– Mi nombre es Blue – me dijo estrechándome su mano de niña. “Azul”, traduje mentalmente yo, como el color de sus ojos intrigantes y exóticos, como el azul petróleo de los tatuajes que serigrafíaban brutalmente sus brazos huesudos con chicas pin-up y corazones vintage.

Blue era un cuerpo diminuto de adolescente eterna envuelto en un vestido de licra del color de su nombre. La dureza pretendida de aquella máscara desentonaba enormemente con una voz aterciopelada que se entusiasmaba ante la coincidencia de que un español como yo hubiera vivido dos años en su querido Camden Town.

Marjorie se acercó finalmente con los dos cócteles que había encargado y me despedí de ellas para dirigirme a la mesa donde mi colega me esperaba ansioso por disfrutar de aquel brebaje. Mientras lo saboreábamos y disfrutábamos de los ecos del jazz que sonaba de fondo, le contaba mi curioso encuentro con la chica de la barra que continuaba entregada a la charla con la dueña del bar.

El Marjorie´s Beach Club era una antigua cabaña de pescadores de caña y paja situada a los pies de Playa Reduit donde se podía degustar la auténtica vida nocturna de Santa Lucía. Llegamos allí por recomendación de uno de los camareros de un restaurante que servía un café exquisito, tan difícil de encontrar lejos de casa. Había poca gente, sin embargo, y los escasos clientes se hallaban dispersos entre la barra y unas mesas de madera alrededor de un pequeño escenario con un piano en el centro.

De repente dos focos lo iluminaron y, para nuestra sorpresa, Blue se sentó a tocar. “Llittle white flowers, will never awaken you. Not where the black coach of sorrow has taken you” ( “Las pequeñas flores blancas, nunca te despertarán, no donde el coche negro de la tristeza te ha llevado”), entonaba mientras su alma se fundía angustiada con las notas de la famosa balada. Fue entonces, acariciando las teclas del viejo piano, cuando la muchacha escondida bajo aquel maquillaje de chica mala empezó a hablar de verdad. Era Billie Holiday, Nina Simone, Ella, voz de vida rota y atormentada, sin pudor alguno en mostrar a unos desconocidos el corazón hecho añicos por amar vorazmente. “Gloomy Sunday” para mi recuerdo, siempre.

Qué decir después de aquello. Los segundos de silencio que siguieron a la interpretación magistral se quebraron con el aplauso vehemente de los que allí nos encontrábamos. Debían de estar acostumbrados, pensé yo, por eso nadie se dirigió a ella de una manera histriónica, alabándola pedantemente. Thomas y yo nos quedamos durante unos minutos desconcertados, luego reaccionamos, pero ya era tarde, Blue se había desvanecido en el aire.

Volvimos al día siguiente después de acabar nuestra función en el crucero, era la última noche que permanecíamos en la isla, saldríamos a la mañana siguiente rumbo a Martinica. No habíamos hablado de ella en todo el día, supongo que ambos queríamos volver a verla, escucharla, y, para ser honesto, yo soñaba con poder tenerla entre mis brazos, con algo de suerte, con bastante suerte… Tenía que intentarlo.

Me había enamorado, como tantas otras veces, fugazmente. Siempre me enamoro, soy fácil de enamorar, y ella lo podía tener todo para mí aquella última noche que me quedaba en el paraíso. No, no hablo de amor, ya lo he dicho antes, amo a mi música. Nada me es más sublime que ella, nada me otorga un refugio más seguro que las cuerdas de mi guitarra, nada un éxtasis más inenarrable que las notas arrancadas a un piano conjugadas armoniosamente, nada permanecería conmigo para siempre sin titubear un instante como mi aliento convertido en ritmo a través del saxo. Esa es la razón por la que nunca prometo amor. Ninguna mujer podría entender esta infidelidad de por vida, por eso estoy condenado a estar solo. Es mi elección.

Ya no tuvimos el privilegio de oír una vez más aquella voz que inundó el espacio y paralizó el tiempo. Era inútil preguntar por ella, tampoco estaba Marjorie. Parecía que nadie más que nosotros dos habíamos sido testigos del espectáculo de la noche anterior; de no haber sido porque me acompañaba Thomas, yo mismo hubiera pensado que todo había sido un delirio disuelto entre el vaho del alcohol.

La arrinconé en mi frágil memoria, como a tantas otras que con diferentes ropajes ante mí se habían desvestido y habrían de hacerlo después. Pero su voz latía en mi inconsciente sin yo saberlo.

Varios meses después, cuando volvimos de nuestro tour por el Caribe, oí de nuevo su voz inconfundible en la televisión. Era la chica del nombre azul. Ahora tenía nombre propio.

Retorné mentalmente a Santa Lucía. La vi sentada al piano, con apariencia anónima pero voz de estrella. Evidentemente no había pasado desapercibida, ¿o ya había sido percibida por algún magnate de la industria antes de que se exhibiera ante nosotros de aquella manera? Esta vez decía entre acordes de soul y hip-hop:

“ I´d die hundred of times,

everytime you come back with her,

you push me against the black”.

( “Moriría cien veces, cada vez que vuelves con ella, me empujas hacia el lado oscuro”)

Cuando logré alcanzar la pantalla, pude verla de nuevo. Esta vez escondía aún más su fragilidad bajo un moño imposible e indumentaria de diva moderna. Empezaba una meteórica carrera hacia la cumbre del éxito.

A partir de entonces fue Blue en las ondas, Blue en los canales especializados en música, Blue en la prensa discográfica, pero también Blue en los tabloids, bajo la mirada sin descanso de los paparazzi, de la inquisidora opinión del público, de los depredadores de la fama.

Aquel ascenso vertiginoso la sumió en un mundo de excesos y desengaños para convertirla en leyenda con el alto precio que hay que pagar para serlo: tres años más tarde de aquel encuentro fortuito en Playa Reduit, aplacaba su enorme dolor de niña rebelde donde, como decía aquella vieja canción de jazz, “Angels have no thought of ever returning you.” ( “Los ángeles no han pensado nunca en devolverte”).

Descanse en paz, querida Laura Blue.