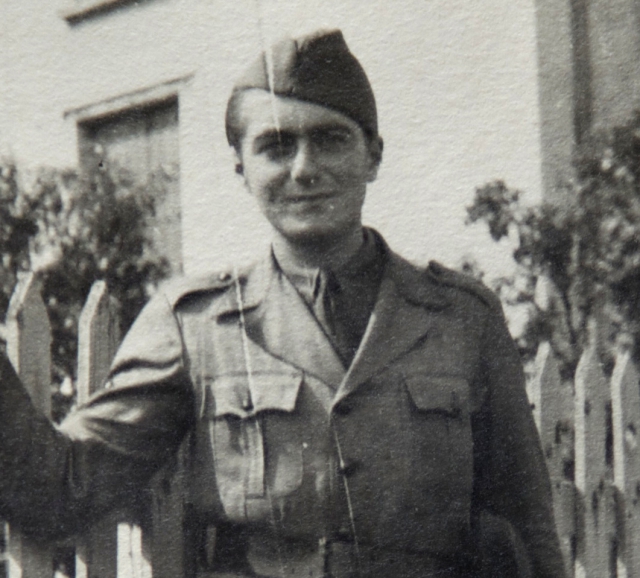

Aquel Paris de la liberación, negro y cálido, entre gritos y flores, caótico e insomne, todavía lleno de enemigos y de héroes, sobre todo de gente aliviada, temerosa y hambrienta, que se movía con los acontecimientos, tratando de adaptarse y de sobrevivir. El Paris de la postguerra que describe Antony Beevor y al que debió llegar Claude Lazmaan, lleno de orgullo y consciente de su fuerza con solo 20 años. Dos años antes, cuando ya había conocido la lacra del antisemitismo, había sido capaz de formar un grupo de la Resistencia en el Liceo en el que estudiaba en Clemond-Ferrand. Consiguieron armas, aprendieron a disparar en túneles, cuarenta compañeros quedaron un domingo en la estación del tren, fingiendo no conocerse, y todos consiguieron partir hacia el maquis. La primera de grandes hazañas que le llevaron a merecer las más altas condecoraciones cuando terminó la guerra.

En el maquis estaba su padre, del que dependía en el frente de forma indirecta y que supo protegerle. El judio que provenía del este, ya divorciado de su madre, Paulette Grobermann, que se había unido a otro hombre cuando él tenía nueve años. Algo que comprenderá como el gesto de una mujer avanzada a su tiempo y no le impedirá una relacion fructífera con ella, que le aportó la afición a la literatura. El carácter indomable que goza con la accion, con la valentía (una forma existencial de dar sentido al mundo), con el amor en medio de la guerra, que sigue sus propios criterios y los resuelve con rapidez (lo que le llevo a romper con el PCE), que tiene la suerte de salir indemne de la lucha y victorioso.

El judío no adoctrinado que siempre se declaró ateo y partió a Alemania a estudiar literatura y filosofía. Y a mirar de cerca el mal, incluso a conversar con él, en un ensayo de lo que luego haría en su gran obra. El judio ateo que se sentía sin embargo concernido, que nunca dudó de la necesidad de la existencia de un estado para Israel, el que no aceptaba ninguna justificación a lo que ocurrió e incluso le parecía obsceno imaginar solo la pregunta. El que dedicó once años a una película inabarcable sobre la muerte que también pretendía ser una tumba para los muertos: Shoah. Solo paisaje y palabras, memoria de las victimas y de algunos verdugos por acción u omisión. Un tema que para él no admitía ficción de ningún tipo, ni nada que produjera algo parecido a emociones fáciles. Solo consciencia en la soledad de los ojos de la liebre que deslumbramos en el camino y nos avisa de que estuvimos allí y ya no podremos olvidarlo. “La liebre de la Patagonia” llamó a sus memorias, inspirado en un cuento, La liebre dorada, de Silvina Ocampo. Las liebres que escapaban bajo las alambradas de los campos de concentración, quizá llevando reencarnadas las almas de los muertos.

Aquel Paris de “los mandarines” impregnado del opio de los tiempos, “despiadados para con la debilidad de las democracias, indulgentes para con los mayores crímenes, a condición de que se los cometa en nombre de doctrinas (que ellos crean) correctas (Raymon Aron dixit, alguien a quien no podían obviar porque pertenecía a su clase y tenía su nivel), que quisieron inventar el mundo de nuevo desde las terrazas de los cafés luminosos de Saint Germain de Prés y de alguna manera lo consiguieron. Los egos a los que había llegado su momento, que latían tras el humo de cada cigarrillo, de las palabras tan solidas que pretendían crear una nueva moral en la que no todos ellos podían sobrevivir. Había que ser fuerte, no alejarse demasiado del nucleo de luz, no dejarse el corazón en amores contingentes que sin embargo podian destrozarlo. El de su hermana Évelyne Rey, por ejemplo. La actriz enamorada a los 16 años de su amigo Gilles Deleuze que la abandonó para luego hacerla su amante cuando ya se había casado con el pintor Serge Rezvaniy. La actriz de algunas obras de Sartre que también fue su amante cuando Claude ya estaba en Les Temps Modernes, cerca de Simone de Beauvoir, la mujer que nunca se sintió inferior a un hombre y quizá por eso supo sobrevivir y amar de muchas maneras y seguir escribiendo, libre, una obra que sabía propia.

Castor que al parecer lo amó después de haber descubierto las posibilidades de su cuerpo y cierta forma de amar desde su dimensión femenina con Nelson Algren, la integración en el sentido que propone Elisabet Badinter, mientras escribía “El segundo sexo” y decidía vivir para siempre como ella había querido (“...de la vida lo quiero todo, quiero ser mujer y quiero ser hombre, quiero tener muchos amigos y quiero gozar de la soledad, quiero trabajar mucho y escribir buenos libros, quiero viajar y pasarlo bien, quiero ser egoista y quiero ser generosa…ya lo ves es difícil tener todo lo que yo quiero. además cuando veo que no lo consigo enloquezco de furia”, le había escrito a Algren), aunque perdiera amores importantes, con todas las puertas abiertas y la distancia necesaria para sobrevivir. Aquel mundo que refleja en su novela, con personajes como Roberto Perron/Camus o Paula/Evelyn?, demasiado sentimentales (o débiles o finalmente indocumentados) para seguir el buen camino o simplemente para resistir.

Esa relación del guerrero fuerte, pasional, inteligente y malhumorado con la musa del feminismo. El único hombre que vivió con ella, diecisiete años más joven, cuando ya creía que había dicho adiós a todo eso. Lo que él amaba y se atrevió a dejar cuando encontró a otra mujer que amaba más: “Era básicamente una mujer brillante que me sedujo por su inteligencia. Nuestra conversación era el mundo, había una gran complicidad, nunca peleábamos. Para mí fue entrar en un mundo fascinante, un placer intelectual continuo. Era muy entusiasta con lo que descubríamos, muy trabajadora y disciplinada, se dedicaba a lo suyo varias horas al día. Cuando empezamos nuestra aventura ya no mantenía relaciones sexuales con Sartre. Nos mezclábamos constantemente. Entre los tres existía un pacto moral, pero yo fui el único hombre con el que se acostó durante ocho años”.

Claude Lanzmann que ha aparecido muchas veces en mi vida, del que solo sabía anécdotas y su posición en ese grupo de filósofos franceses tan procelosos, oscuros y contradictorios, que me producen tantas ambivalencias. Donde tengo la sensación que sabía navegar porque era fuerte, malhumorado, listo y le temían un poco, quizá porque sabían de su valor que no paraba de intentar demostrar. El que supo navegar en ese mar e incluso dirigió su revista a pesar de que se había distanciado de las posturas políticas de Sartre en el 68.

El hombre que recibió esas cartas de Castor que probablemente lo acariciaban de forma muy profunda. La que se sabía una gran mujer y aceptaba verbalizar que amaba a un hombre a su altura. Lo hizo con Algren y murió con su anillo, lo hizo con Sartre, lo hizo también con él. No se me ocurre mejor despedida para un hombre que decía amar la vida porque miró muy fijamente los ojos de la muerte y según él, su persistencia mas allá del tiempo, en los últimos años, aseguraba la juventud del mundo.

(…) Querido, mi amor absoluto, mi niñito adorado, no hay palabras para decirte mi amor. Estoy todavía muy cerca tuyo por las palabras. Tengo tu cabeza sobre mis hombros, tus ojos con sus lágrimas y con la mirada que no termina. Eres hermoso y te amo hasta la muerte. Me siento todavía toda [palabra ilegible]. No siento haber partido ni llegado, no sé dónde estoy, no estoy en ninguna parte. En todo caso, no estoy lejos de ti, eso, eso es imposible. No sé cómo decírtelo: todavía no he conseguido estar separada de ti. Sé que eso me ocurrirá esta noche o mañana cuando esté completamente despierta y que el tiempo comenzará nuevamente a transcurrir. Pero desde ayer me siento verdaderamente fuera del tiempo, te hablo, te hablo, y te cubro de besos, veo tu rostro y escucho tu voz como si acabara de cerrar los ojos a tu lado, dispuesta a reabrirlos dentro de cinco minutos.

Mi amor, yo no sabía que el amor podía ser así. A Sartre lo amo, por cierto, pero sin verdadera reciprocidad; y sin que nuestros cuerpos tengan algo que ver. Algren me conmovió que me amara y yo también lo he amado mucho; pero sobre todo a través del amor que me prodigaba, y sin verdadera intimidad y sin haberle entregado jamás mi foro interior.

Sí, mi niñito querido, tu eres mi primer amor absoluto, el que se conoce solo una vez o nunca. Pensaba que jamás pronunciaría esta palabra que me viene tan espontáneamente delante de ti: te adoro. Este impulso, mi amor, de toda mi existencia hacia toda la tuya: te adoro, cuerpo y alma, de todo mi cuerpo y toda mi alma. Y cada vez que hay algo nuevo en ti, es una nueva adoración. Mi pequeño, mi pequeño, no estés triste. Tu eres mi destino, mi eternidad, mi vida, mi alegría, la sal y la luz de la tierra. Me arrojo en tus brazos y allí permanezco hasta la eternidad. Soy tu mujer, para siempre”.

Guia de posible viaje

Se puede comenzar por Beevor y parar de vez en cuando para leer los editoriales de Camus en Combat justo esos días, mientras se inicia la lectura de “Los mandarines”, parando a ratos para leer las cartas de Beauvoir a Algren o “La liebre de la Patagonia“). También se puede recalar en “El peso de la responsabilidad“, “Pasado imperfecto: los intelectuales franceses, 1944-1056” y “Postguerra” de Tony Judt. También se pueden mirar fotos y sumergirse en la música francesa de esos tiempos.