La noche que Elías Bauman alcanzó la mitad de su poemario, la inspiración le abandonó. Al principio creyó que se trataba de un bloqueo pasajero, de esos que llegan para que uno pueda resolver asuntos mundanos como el estudio del mercado energético o ir a hacerse de una vez por todas ese chequeo médico pendiente. Sin embargo, tras ejecutar esas y otras labores de mantenimiento, la sequía creativa persistió. Bauman procuró recrearse en el recuerdo de amores pasados, examinó desde todos los ángulos sus pasiones, celos, despechos, escarbando como un perro en la tierra en la que sus musas habían labrado siempre, y ni siquiera halló palabras dignas en el último fracaso romántico. Los tópicos más repugnantes se le enredaban en las manos al escribir y, de pura frustración, dejó de hacerlo. Apoyaba los dedos en las teclas y los dejaba ahí, quietos, como si tratara de invocar a la sintaxis sinuosa del poema con la espera a modo de ofrenda. Fracasó. En su lucha por recobrar la inspiración acudió a Baudelaire, Lorca, Pizarnik, Keats; paseó por bosques y cementerios; abrió una cuenta en Tinder e intentó enamorarse de cinco mujeres distintas en un mes. Luego, se aisló dentro de su casa, se envolvió en el silencio más riguroso y ni así consiguió escuchar el más mínimo susurro lírico en su interior.

Una tarde, en medio de la asepsia emocional de su clausura, los vecinos celebraron una fiesta. El zumbido jovial irritó tanto a Bauman que encendió el televisor con el fin de tapar aquellas manifestaciones de alegría asquerosamente prosaicas que atravesaban la pared. Subió el volumen al máximo sin detenerse a mirar lo que estaban emitiendo y lo primero que oyó le estalló en el pecho: «No hay dolor, ¡no hay dolor!, ¡NO HAY DOLOR!». Aquello fue una revelación del verdadero origen de su bloqueo. En la pantalla, un Rocky Balboa ensangrentado en su esquina del cuadrilátero recibía esas palabras de su entrenador y después las repetía y volvía al combate para enfrentar el siguiente asalto contra Iván Drago. Bauman permaneció inmóvil —no hay dolor—, atrapado en la lucha entre aquellos hombres que intercambiaban ganchos sin piedad envueltos en los gritos del público y la epicidad cinematográfica de la música. El espectáculo físico y aquella violencia bruta le sacudieron por dentro. Leyó en los pómulos reventados una metáfora de la vida como una herida abierta en la piel del tiempo y ese pensamiento le provocó una erección. Al acabar la película corrió a su escritorio, encendió el ordenador, vertió sobre el documento en blanco palabras dictadas por el movimiento sincopado de su circulación sanguínea. Apenas cuatro versos, cuatro, pero impregnados de tanta potencia que casi le resultaban ajenos. Euforia, esperanza, floración.

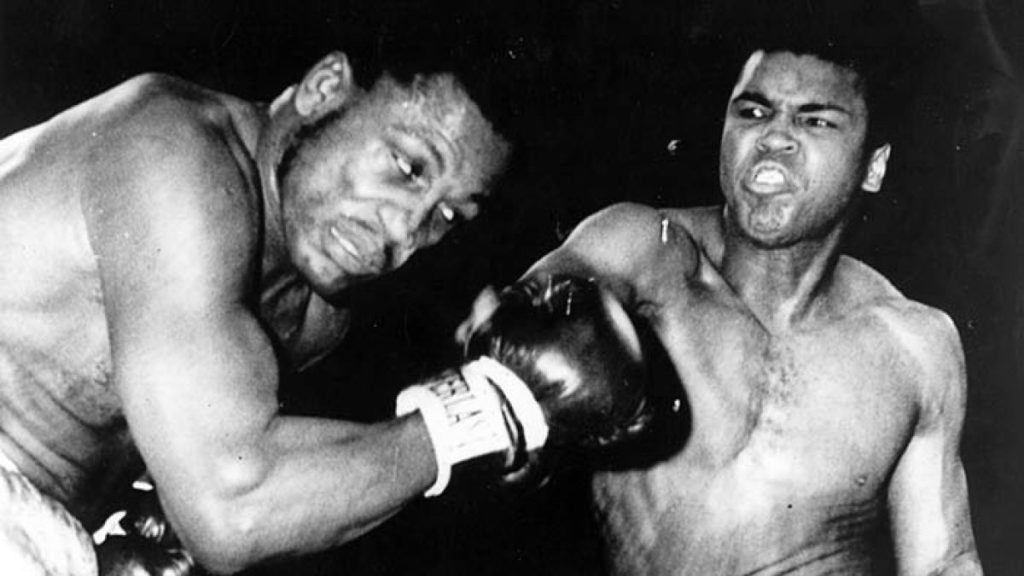

Al día siguiente, el efecto ya diluido del combate aún le permitió escribir algunos versos más. No bastaba, era una buena señal pero necesitaba el revulsivo, el golpe, el zarandeo. Supo qué debía hacer. Buscó y compró una entrada para un combate de boxeo que se celebraba al día siguiente en la ciudad. En el asiento más cercano a las cuerdas que encontró, aguardó la llegada de los contendientes mientras estrangulaba su libreta con manos ansiosas. Cuando llegaron los primeros golpes Bauman apenas parpadeaba. El sonido de esos cuerpos duros al recibir cada impacto abría en él caminos inexplorados a la belleza. Los guantes rojos de los adversarios eran órganos ensangrentados y vivos, latían contra el otro con la violencia del desengaño y el abandono. Los hombros de los boxeadores brillaban de sudor con el poder evocador de las aliteraciones. El bolígrafo se derramaba, frenético, sobre el papel cuadriculado, cuando un uppercut hizo aterrizar el protector bucal de uno de los púgiles a los pies de Bauman. Levantó la mirada y halló vulnerabilidad, el gesto de quien ha perdido toda defensa y se encuentra ante el otro, débil, desnudo, expuesto como un enamorado se expone a sufrir.

Y así, supliendo su sobrevenida insensibilidad amorosa con el consumo reiterado de dolor ajeno, culminó la obra que la revista literaria más prestigiosa del país reseñó bajo el titular: «La delicada maestría de Bauman resucita el poema de amor».