Sentirte observada desde la ventana del edificio de enfrente, solo puede considerarse como un cumplido cuando el que te mira pequeñito en la distancia, insignificante casi, no ceja en su empeño valiéndose de cualquier artimaña, hasta conseguir despertar tu interés.

Todos sabemos que cuando una está acostumbrada a pasar desapercibida, resulta difícil montar tu propia película, conocedora que la fórmula del placer instantáneo consiste en interpretar tu numerito ante un palco del que presumes la dueña. No olvidas que nadie, ni siquiera Grace Kelly, conseguiría acaparar la atención de un James Stewart imaginario después de apagar el interruptor y perderse en la oscuridad de una habitación vacía. Por eso, amparándote en la lejanía y buscando el protagonismo que nunca tuviste, desvistes tu pudor y te muestras altanera como un personaje literario de cuantos recorren tus lecturas más insolentes.

Eres la estrella y disfrutas con tu papel. No basta con mostrar un hombro. Desabrochas un botón de tu blusa y después otro. Luego todos. Nunca el juego de la seducción resultó tan sencillo. Al compás de la música disfrazas tu vergüenza, ya no eres esa timorata de la que huyes, te has convertido en otra, en una mujer ardiente de labios rojos y noches tatuadas a mordiscos en tu piel. Noches escondidas en cada pliegue de tu ropa, altanera, dueña de ti y de nada.

Y así, sin ser tú, quien sabe quién; te mueves, te insinúas, engañas los sentidos moviendo tu cuerpo, te dejas llevar sinuosa por laberintos desconocidos. En medio de tus vaivenes, te permites incluso una sonrisa pícara, un gesto obsceno que en mitad de la noche se torna una invitación callada, la promesa ciega de cambiar el rumbo de una noche cualquiera.

La música entremezclada con las miradas indiscretas, te anima a seguir y lo haces con movimientos rítmicos, movimientos que se aceleran al compás de tu respiración. La blusa ya está en el suelo, tu desnudez habla por ti, ser contemplada te excita y lo sabes. También él lo sabe, siempre lo supo, por eso no deja de mirarte desde su desnuda pequeñez de hombre lejano y ausente.

Si pudieras estirar el brazo, piensas.

Si pudiera hacerle protagonista de este juego también a él.

Si pudiera…

No dejas de pensar en ello mientras tus caderas se agitan y tu mente se nubla. Te asusta ese aluvión de sensaciones nuevas, desconocidas, pero la idea no deja de excitarte. Cierras los ojos y giras, giras… No hay inocencia ya, solo hay fuego, una pasión que no controlas. Trallazos fugaces de deseo. Miradas en fuga, libidinosas, perversas fuera de sí…

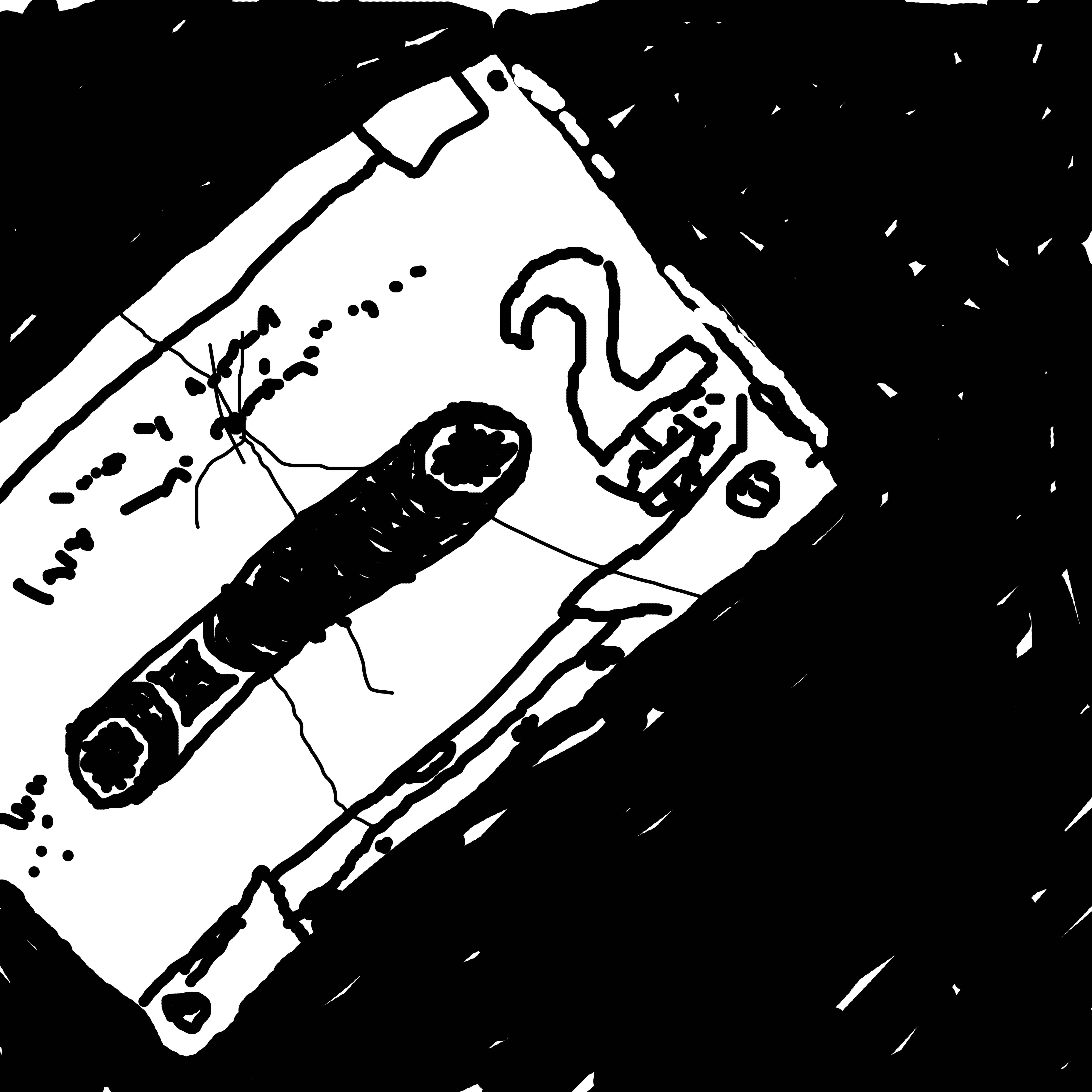

Hasta que la música calla, cesa en sus acordes, y también tú. Y tus movimientos. Tus pensamientos se detienen de repente sin poder evitar estremecerte. Nada es lo que parece, ya no. Te vistes con prisa, el pudor que habías dejado olvidado hace un rato, regresa ruborizando tus mejillas. Sofocada recoges la blusa y no te atreves a reconocer tu realidad, mucho menos mirar a esa ventana, desde la que inmóvil, él te sigue observando ajeno a cuanto acontece en tu cabeza.

El descaro de antes se torna culpabilidad ahora. Como una Cenicienta de todo a cien abandonada a su suerte, tu fachada de mujer fatal deja paso a la mujer de siempre, esa que te cuesta reconocer, la que cada noche deja su zapato de cristal junto a la cama mientras sus pies se quedan fríos.

No hay príncipe, no hay baile, no hay música. Solo tú y así será, una vez y otra, siempre; hasta que la mañana llegue y con el nuevo día, y la persiana ya arriba, todo vuelva a empezar como si nada hubiera pasado.