En un diciembre frío y desapacible, salía de mi lugar de trabajo sito en un distinguido barrio de las afueras de Madrid a la inhumana hora de las ocho de la noche, que es cuando los buenos profesores ya están recogidos en casa a riesgo de convertirse… en sus alumnos (adolescantropía podríamos llamarlo, patología sociológica del madurito a su pesar que conozco muy directamente, y de la que sólo me curaré a la fuerza ahorcan). Acercándome a mi coche, que ni siquiera era mío, vi con la agudeza nocturna propia de los adolescántropos que a mi izquierda estaba parado un sujeto bastante espigado con gorra y gabardina que era la viva imagen de Juan José Millás, en apariencia esperando a alguien y echando humo como una locomotora. Como es él quien había escogido tan señalada porción de acera -nada menos que aquella donde me pongo las gafas, delatando mi verdadera edad diurna-, entendí oportuno precaverle con un “¡Hombre, Juanjo!”, así tal cual, como buen súbdito de mi campechano ex-monarca cuando está a punto de obtener un saco de billetes. Ni “¡hombre!” ni hostias: resulta que Millás andaba más cabreado que una mona porque yo había aparcado sin saberlo en la puerta de su casa, que no podía ser más que un chalé con aparcamiento para alguien que fue señalado por el dedo de oro del señor Lara. Ya había llamado a la policía, ya había removido el vecindario inmediato e incluso en su ofuscación tenía ya perdido de vista al perro -que falleció poco después, por lo visto.

Millás enfurecido no era mi modo ideal de conocer a Millás, pero después de todo no se portó mal, porque no supo. Intentó de verdad continuar con su justificada ira, pero eso de ser yo funcionario de la malherida escuela pública y para colmo llevar dos sillitas de bebé en el asiento trasero me ayudó bastante. Para cuando los municipales y yo descubrimos que llevaba mi permiso de conducir caducado dos meses, él por lo menos había encontrado y atado al perro. Millás es tan buena y razonable persona que apagó voluntariamente su fuego, como un bombero de sí mismo, y casi-casi se sintió en la necesidad de disculparse por armarme el pollo aunque en realidad fui yo quien le obstruí la salida de su hogar durante casi dos horas. Se me ocurre ahora que el hombre más bien había comenzado a discurrir algo tan inquietante cómo qué demonios podía hacer un vehículo cutre mal aparcado -había prisa, desde aquí me disculpo- en la puerta de tan insigne escribidor socialista tirando a rojo (o a rosa, porque, como acabamos de comprobar, Millás no es capaz, ni aun pretendiéndolo, de radicalismos). De hecho, insinuó haber sospechado que el coche, un Volkwagen negro y canijo, era robado. Claro, y de ahí a darle vueltas a ese coco repleto de absurdo mágico pero triste acerca de qué tipo de gentes precisamente en este cainita país roban coches para colocarlos en la puerta de ilustres o semi-ilustres de la progresía mediática como él y con qué fines, aunque tomando caminos mentales realmente descabellados, hay un solo paso…

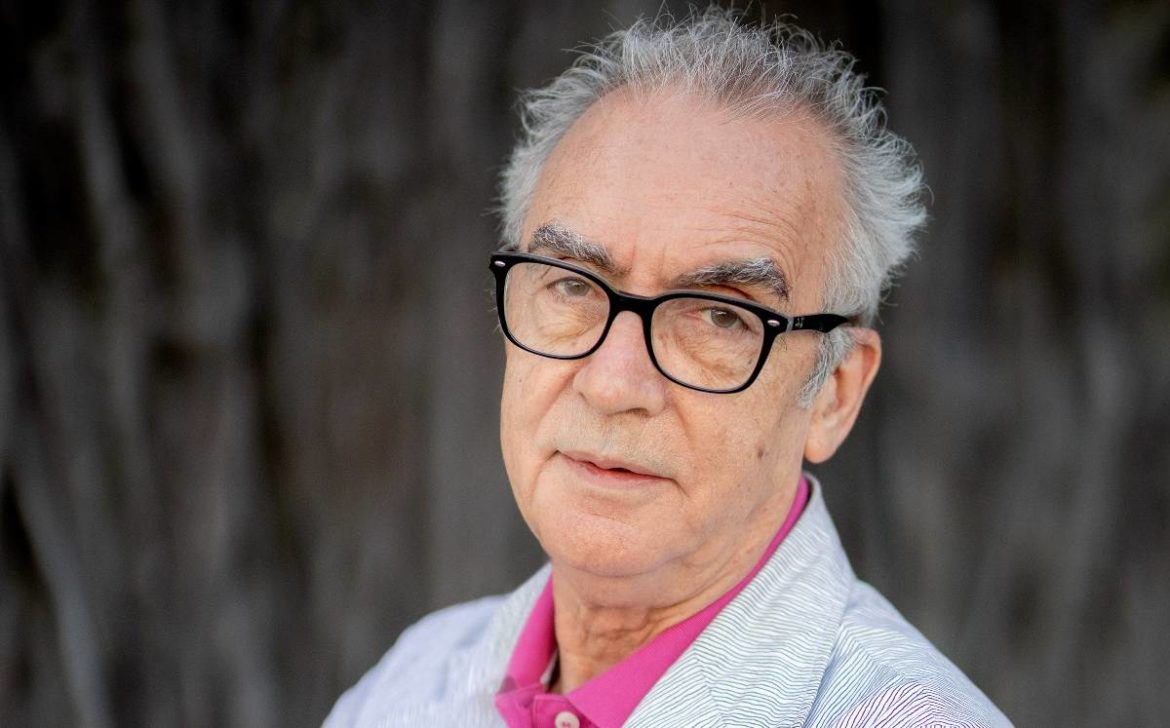

El surrealismo es lo que tiene: que en su vertiente sublime cayó en la más absoluta vergüenza con la obra y figura de Salvador Dalí, mientras que en su aspecto cotidiano da sencillamente mal rollito diga lo que diga tanto cortometrajista novel. “¡Hombrejuanjo!” finalmente fue buen chico y me perdonó la vida y la multa con bonhomía, por aquello que él mismo ha escrito, y que es una verdad como una catedral, de que “qué mecanismo psicológico tan raro, y tan común, el que provoca el sentimiento de culpa y de pudor en la víctima y no en el verdugo” (en El mundo, 2007). Cualquier otro vecino de tan augusta zona de la capital me empapela de arriba-abajo hasta hacer de mí una momia desvalijada, y encima me azuza al perro. Millás medía metro ochenta y cinco por lo menos, pero no es por eso que fue y sigue siendo un escritor de altura. En la última Feria del Libro del Retiro volví a verle, corriendo de una caseta a otra con alguien que debía ser su editor, y aunque se le veía ágil, enjuto y fibroso, su talla se veía resentida por una cierta chepa. Yo soy poco de ese estilo suyo de escritura que consiste en abundar en el azar, en lo pequeño, en el párrafo logrado que encaja mejor en una columna que en una novela (como le ocurre a Vicent, que también es valenciano, pero Vicent posee un telescopio, digamos, y Millás un microscopio), como un Paul Auster matizado por Rafael Azcona. Sus tramas son enrevesadas, aunque sean nítidamente enrevesadas, y hay mucha introspección humilde, la introspección de una subjetividad perpleja que es difícil que no caiga bien a todo el mundo. Además, Millás es un gran opinador político. Sabe muy bien lo que se dice y lo tiene pensado a fondo, porque le preocupa de corazón. No obstante, lo mejor es dejarle charlar de cualquier cosa. Ahí sí que es un verdadero artista de la observación cotidiana. Le coges un domingo por la mañana en la SER y os juro que os alegra el día. Ese gran tímido, que parece no haber roto un plato en su vida, le saca a todo más punta que Eduardo Inda a una visita turística de Pablo Iglesias a Caracas.

Me alegra recordar que aquella tarde/noche le salvé la vida situando frente a su casa no un coche-bomba o algo así, sino dos sillitas de bebé. De nada, Juanjo, hombre…