Toda España tiene una imagen de Sabina, ya sé que cada uno la suya, lo sé, y eso es precisamente lo más interesante para mi. Quizá la mayoría se lo ha imaginado siempre un poco alumbrado y enrayado en un bar a altas horas de la noche inventando canciones inconcebibles; o amador de mujeres imposibles que quizá alguna vez le miraron los ojos cuando era demasiado pronto o demasiado tarde en algún sentido de esas palabras; o amigo facilón de cualquiera que se le acercara al lado de la barra y lo invitara a una copa aunque fuera un peñazo insoportable; o cantautor de esas letras auténticas con las que se ha identificado gente muy distinta y que tanto alimentan pasado el tiempo, cuando llega la soledad o el desamor o amenaza la idea de la muerte que parece imposible pero siempre llega como un cielo que se cae encima cualquier día por sorpresa. Sabina el vividor, el que dejaba la llave de su casa a cualquiera que se la pidiera, el conversador chispeante en cualquier fiesta o el que se iba al trópico utópico y bailaba con todas las mulatas del Tropicana, después de conversar con Castro, creyendo que estaba haciendo alguna revolución pendiente que tenía que ver con su infancia de hijo de un comisario de Úbeda o del joven comunista que consiguió escaparse muy lejos tras ser trincado en los 70 por tirar un cóctel molotov a un banco y terminó cantando en las calles de Londres cuándo llovía y hacia mucho frío todavía en los inviernos.

El Sabina de la Mandrágora que no se si vi alguna vez en aquel Madrid de las teterías de la abuela y de cafés Ruiz o Comerciales o antros como Bugati, cerca de Malasaña, con las paredes tan negras que parecían resplandecer por la noche porque la vida era entonces dulce y luminosa como la de las mañanas azules que prometía Manzanita regalando ramitos de violetas. El tipo comprometido con esa religión llamada “izquierda”, como si perteneciera a una extensión de la nueva trova, pero que ya entonces era, de alguna manera, y no creo que a su pesar, un tipo transversal y todo el mundo lo sabía y tarareaba, por eso, sus canciones. Porque había conseguido poner música y palabras inteligentes a los avatares del deseo o la tristeza; al ansía de libertad personal o a los sueños rotos; a las heridas que dejan los amores perdidos o a las paradojas de los amores encontrados.

El Sabina que vimos crecer a lo largo de los años y triunfar clamorosamente como esas figuras del toreo que siempre han prometido pero que, en algún momento, se vuelven monumentales, como Joselito y Belmonte o Manolete y Jose Tomas que, al parecer, tanto le gustaba aunque, en los últimos años, ha tenido que decirlo muy bajito para que no lo dejaran de querer algunos de sus admiradores de toda la vida, que lo amaban tanto que podían apedrearlo en twitter sin piedad por cualquier tropiezo o pretendían convertirlo a esa nueva masculinidad que tan poco gusta a las mujeres verdaderas que se pintan los labios de rojo absoluto antes de recibir una mala noticia y besan en un hombre “la tristeza que tuvo su valiente alegría” cuando al fin se atrevieron a mirarles los ojos del escote al final de una noche de luna llena.

Sabina que fue envejeciendo y tuvo un ictus a los 52 que le hizo conocer la otra cara de la luna y cortarse la coleta de la vida loca aunque ya muy bien pertrechado por todo lo que había conseguido, lo que probablemente le hizo más fácil sentar la cabeza y resignarse a comerse un manzana dos veces por semana y todas esas cosas que decía que nunca iba a hacer en sus canciones. El que imitó a Oriol Regás poniéndose un sombrero de hongo en aquellas giras con Serrat antes de distanciarse de Pancho Varona. El que suspendió un concierto por una crisis de ansiedad o el que se cayó del escenario por un mal paso y casi se rompió la crisma pero, por suerte, no del todo, porque ha seguido cantando y pintando y viviendo aparentemente de formas muy amables y significativas. Porque sin duda es un hombre con muchos talentos.

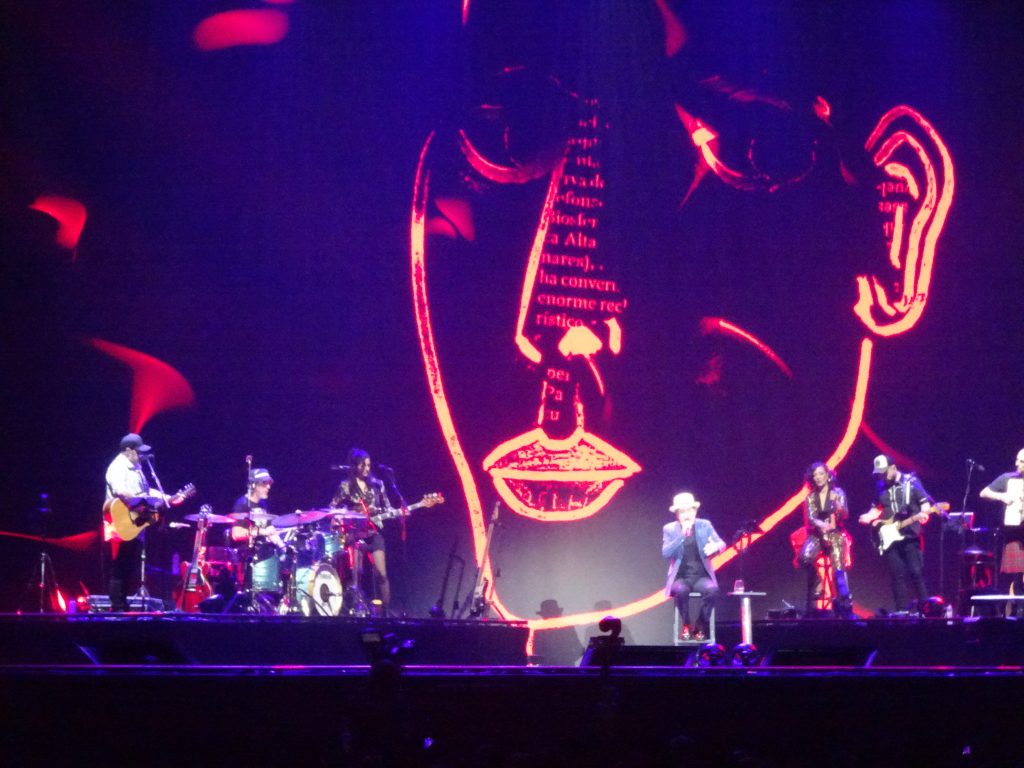

Sabina al que escucho cantar, otra vez, el miércoles 27 de Septiembre en el Palacio San Jordi de Barcelona en el final de una tarde muy dulce del principio del otoño, donde la brisa era una caricia tibia como la esperanza de la juventud, que riza el mar levemente, casi como si nada, como ocurren las cosas más profundas y más prometedoras. Todas las entradas (me dicen que doce mil) estaban vendidas y el público era muy variopinto: señoras rubias enjoyadas y chicas jóvenes con el pelo verde; barrigones de la tercera edad que quizá vayan a Benidorm con el Imserso y jóvenes esplendentes con pinta de haber viajado mucho desde su más tierna edad; mujeres y hombres de todas las edades y probablemente de todos los colores (también políticos) de la ciudad de Barcelona. Un público rendido desde el principio cuando comenzó a atacar “Cuando era más joven” esa canción llena de nostalgia de la juventud perdida donde la letra, no comparable a otras suyas, dice que de joven dormía de un tirón, fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas y que ahora come caliente, paga sus impuestos (?) y tiene pasaporte pero que alguna veces pierde el apetito y no puede dormir. Siguió con “Sintiéndolo mucho” otra canción crepuscular donde hace un cierto balance de su vida de la que dice no tener que olvidar nada y que siempre ha querido envejecer sin dignidad. Luego “Lo niego todo“, casi un testamento, donde parece expresar que, con el tiempo, ha abdicado de su imagen pública y quiere vivir tranquilo, negándolo todo “incluso la verdad”, si alguien le cuenta su vida, es decir, si le recuerda sus antiguos compromisos con los que ahora quizá no se encuentra tan cómodo y no le sea fácil expresarlo.

El público seguía aplaudiendo a rabiar, unánime, coreando las canciones que parecía saberse de memoria y yo pensaba en que ese inicio de concierto semejaba una barricada justificatoria un poco innecesaria y llena de un soniquete muy lejano a lo que había venido a escuchar, al Sabina vital, cínico, sin edad siempre en su mirada lúcida de la condición humana, divertido, rebelde y valiente frente a las convenciones sociales limitantes para la libertad individual, incluso con las de los supuestos suyos (¿lo siguen siendo?) que ahora son los que imparten doctrina puritana y woke por todos lados. Menos mal que la séptima canción ya fue “El bulevard de los sueños rotos” y me comenzó a invadir la emoción, poco a poco, con la expectativa de escuchar esas canciones memorables que ha ido creando a través de los años y que tanto me han alegrado algunos días. Fueron llegando y tuve la sensación de que la noche se iba abriendo, poco a poco, con “La canción más bonita del mundo”, hasta llegar a “Una canción para la Magdalena“, “19 días y 500 noches”, “Peces de ciudad” y todas las que siguen en la lista, que se puede escuchar al final, que ya pertenecían al mejor Sabina y parecían sumergirnos en un tiempo más abierto, con un aire social más respirable y menos polarizado. El público seguía aplaudiendo unánime a pesar de que algunas de las canciones tenían letras claramente disonantes con los valores que ahora tratan de imponerse. Con los bises y el aluvión de aplausos final pensé de pronto donde estaba y que fuera, donde vivía esa gente que aplaudía tanto, había un problema político de primera dimensión que amenazaba con fragmentar al país entero. Sabina pasó de puntillas por todo eso. Solo habló levemente de lo malo que era Franco en un momento del concierto pero nada más. Ni una sola alusión al entendimiento o a intentar mantener una sociedad abierta donde se pueda respirar. El cantautor comprometido quizá entendía que allí la gente había venido a divertirse y que era mejor no meterse en charcos y evitar problemas. Sobre todo con cierta edad. Pero, precisamente por eso yo eché de menos que no se metiera, que no dijera algo, porque es en estos momentos, cuando se corre un cierto riesgo, cuando gente como él, tiene que estar a la altura de las circunstancias y decir lo que piensa. En el último concierto, cuando se justifica una vida pública de un cantautor supuestamente comprometido con grandes causas y ya bastante acomodado.

Así que bajé de Montjuic en la medianoche, entre las estatuas iluminadas por la luz naranja de las farolas, meditando sobre todo esto, un poco melancólico y confuso, un poco más solo, como si hubiera asistido al final de una época, al último concierto de un cantante crepuscular que ya “lo niega todo”, aunque haya escrito canciones maravillosas que iluminaron y llenaron de esperanza toda una época.

Lo seguimos siendo…