Los seres humanos solemos inventar refranes para no olvidar errores y repetir aciertos. Pongamos este: “Tormentas en los cielos, traen tormentos en los suelos”.

En efecto, todas las tormentas vienen del cielo y muchas acaban llenando los suelos de tormentos. Desgraciadamente, esta no es solo una desafortunada metáfora, sino una desdichada realidad, que quizá antes no se cumpliera, pero ahora sí, y, a tenor de lo que dicen los expertos, cada vez más. Para analizar ese sugestivo enunciado, podemos empezar, por indagar en el origen de esas dos palabras.

Veamos, tormenta es el femenino del latín tormentum que viene del verbo torqueo, retorcer, y significaba suplicio o sufrimiento; también era usado para denominar un artilugio, a modo de catapulta, utilizado por los romanos para lanzar proyectiles contra los enemigos asediados, que así recibían un tormentoso castigo a través del cielo. Así pues, tormentas y tormentos conforman un bucle semántico aire/tierra, doloroso y ofensivo.

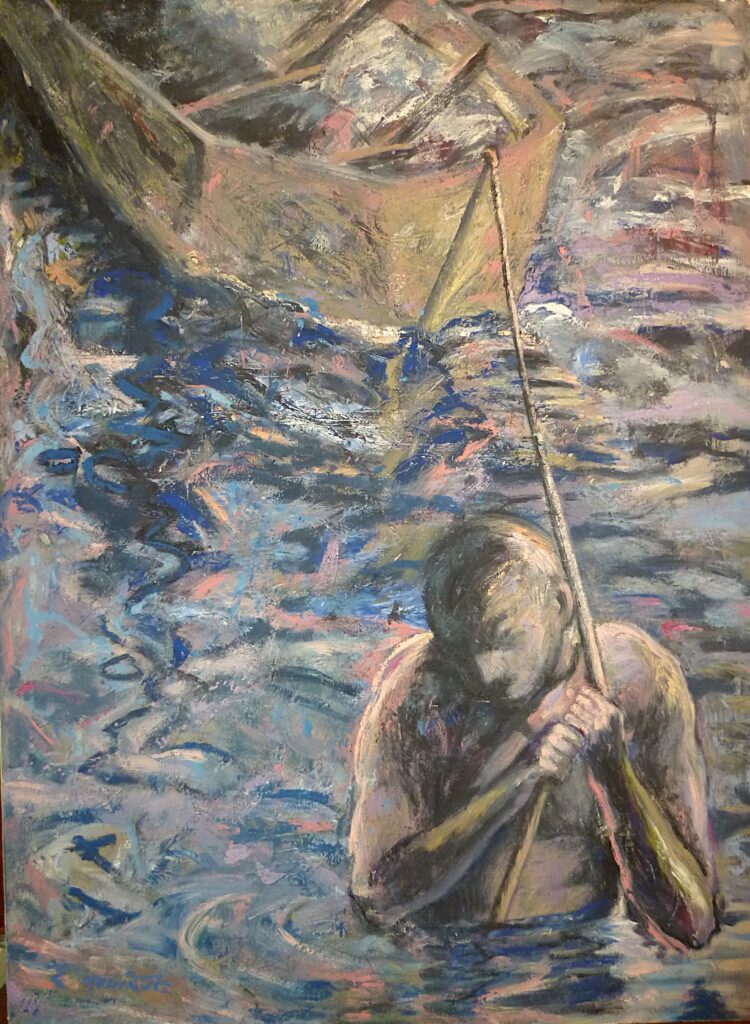

También resulta tentador argumentar que la madre Tierra, por medio de una Dana, una especie de náyade justiciera de las aguas celestes, se ha vengado de esos inicuos artilugios que tanto daño la infringen, los miles de vehículos a motor que ha retirado de la circulación con un simple aleteo de las nubes. Sería un buen argumento para una película apocalíptica, de no ser porque con ese daño también ha causado un ingente perjuicio a muchas personas, que, junto con esos ansiados y simbólicos objetos, han perdido haciendas, ilusiones, trabajos y vidas.

Ahora bien, si descendemos a lo concreto de los datos, hemos de aceptar que las tormentas de cualquier tipo, desde las bucólicas tempestades de primavera, a los devastadores huracanes, son los fenómenos atmosféricos que más han aumentado como consecuencia del cambio climático, y también los que más daño han causado a la humanidad posclimática.

La pregunta entonces es clara como el agua que, convertida en tormentum, ha arrasado tantas vidas y haciendas y nos ha desolado a todos: ¿Por qué no hemos desarrollado aún mecanismos para adaptarnos a la magnitud de esos fenómenos, magnificados por el cambio climático? Si sabemos que cada vez son más frecuentes y graves, y que lo serán aún más, como aseguran los científicos y esgrimen con vehemencia los pronosticadores el tiempo, ¿por qué no nos las tomamos más en serio?, e, insisto, ¿por qué no desarrollamos mecanismos individuales, sociales y políticos para adaptarnos a sus peculiaridades actuales?

Es evidente que los seres humanos somos campeones mundiales en esa milenaria champions que es la adaptación evolutiva, pero en las últimas temporadas no pasamos de cuartos.

Muchos pensamos que parece excesivamente optimista, si no ingenuo, pretender detener el cambio climático. Llegados al punto en el que estamos más bien parece tarea para los númenes celestiales o los azarosos rumbos planetarios. Ni siquiera si una inmensa dana asesina suprimiera todos los vehículos a motor del mundo se lograría gran cosa, pues los sucios animales de dos patas somos desmesurados en todo, especialmente en ensuciar el planeta y en no entendernos entre nosotros.

Pero la pregunta sigue sin respuesta: ¿Si parece evidente que no podemos detenerlo ni cambiarlo, por qué al menos no intentamos adaptarnos a ello?

Intentaremos responderla, admitiendo que el que escribe no es experto en climatología ni en políticas de gestión de crisis, sino un simple aficionado a hurgar en los entresijos de la mente humana.

Tal vez parte de la culpa de esa inadaptación individual, social y política la tenga el hecho de que la mayor parte del tiempo vemos esos fenómenos a través de una pantalla que, a le vez que los aproxima a nuestras vidas los aleja a una distancia preservativa, como si fuera cosa de otros sitios y otras personas. Esa distancia profilactica contribuye a fomentar un fenómeno que podríamos denominar “hipermetropia climatológica”, que significa que lo vemos claro cuando está lejos pero borroso cuando está cerca, algo parecido a las personas que necesitan gafas de vista cansada. ¿Acaso tenemos la vista saturada por tantos pronósticos climatológicos que los divos de la meteorología nos ofrecen a menudo con exagerada teatralidad?

A menudo oímos hablar de danas, tifones, tormentas, oleadas de calor, glaciares moribundos y nevadas filoménicas, los contemplamos como espectáculos cotidianos que nos preocupan, pero no nos ocupan, y además los matizamos con códigos de alerta tan familiares que apenas los atendemos: amarillo, naranja, rojo; son códigos que coligamos con tormentas, pero no con tormentos, ya que han perdido buena parte de su fuerza simbólica.

A este fenómeno en neurobiología se le denomina taquifilaxia, o acostumbramiento. Esta también es una característica propia de la mente humana. Con frecuencia, a los códigos les atribuimos una suerte de “síndrome de Pedro y el lobo”, lo cual aminora, sino anula, el significado de alerta y alarma que conllevan. Ya se habla de añadir un “código negro”, lo cual recuerda a las estaciones de esquí, donde las pistas negras son solo para expertos, pero aún hay otra categoría de mayor riesgo, los “recorridos fuera de pista”, que significa que están fuera de control de la estación; esta sí que sería una categoría elocuente, equivaldría a que el gobierno dijera: “Señoras y señores, se decreta el estado de fuera de control, no podemos garantizar que las medidas estatales protejan su casa, su coche, sus posesiones, su vida, hagan ustedes todo lo que puedan por sí mismas…”; eso suele hacer el Gobierno estadounidense ante un huracán, evácuense, lárguense, o de lo contrario allá ustedes, “on your on risk”, que viene a ser como lavarse las manos.

Puede que esto explique, al menos en parte, lo sucedido en Valencia y otras zonas de nuestro país en este fatídico otoño del 24. Si unimos estos dos procesos mentales, la hipermetropía climatológica y el acostumbramiento simbólico, se explica por qué no ponemos en marcha los mecanismos de adaptación al cambio climático y a sus urgencias, pese a que sin duda están a nuestro alcance. Y, ojo, hacerlo no es que sea necesario, es urgentemente ineludible, pues, así como los cambios adaptativos evolutivos fluyen a ritmo lento, los cambios adaptativos en los cuales está implicada la sociedad humana son veloces como el viento y el trueno. No podemos esperar acaracolados a que algo cambie por mecanismos adaptativos evolutivos, es preciso aplicar a estos cambios la velocidad de las adaptaciones sociales que con tanta celeridad protagonizamos los humanos.

Luego, concluyendo, a nivel individual debería evitarse la percepción distorsionada de los fenómenos meteorológicos que producen la hipermetropía climática sumada al acostumbramiento simbólico; y a nivel social y político deberían realizarse cambios drásticos y veloces en los recursos, respuestas y disposiciones sociales y políticas adoptadas, sólo así se podría controlar, o al menos aminorar, el riesgo de que cuando los cielos se llenen de tormentas los suelos se llenen de tormentos, y esto ya no tiene nada de metáfora si no de imperiosa necesidad de corregir errores y alumbrar aciertos.