Mirar con perspectiva una vida ya sucedida pero próxima en el tiempo, que incluso ha tenido una intersección temporal con la nuestra y hemos contemplado desde lejos con alguna simpatía, produce multitud de sensaciones encontradas y, por otra parte, esenciales si se quiere vivir de forma consciente y aprovechar la experiencia de otros para intentar abordar nuestros propios retos con mayor sabiduría, para intentar no cometer los mismos errores en dilemas similares y también para aprender de su talento o de su coraje para procurar hacer algo más que sobrevivir en situaciones difíciles: conseguir seguir viviendo o creando según las propias convicciones, a pesar de todo lo que siempre conspira por impedirlo.

Ocurre también que es difícil que la biografía de personajes públicos, de un escritor en este caso, no se resuma, al final, en unos cuantos sucesos que tuvieron especial repercusión en la opinión pública, que sirvieron para que la gente se posicionara respecto a ellos, a favor o en contra, levantando emociones básicas que desde ese momento parecen acompañarlos de forma automática aunque pase el tiempo, formando parte incluso de las señas de identidad de muchos de los que los miran y no los conocieron.

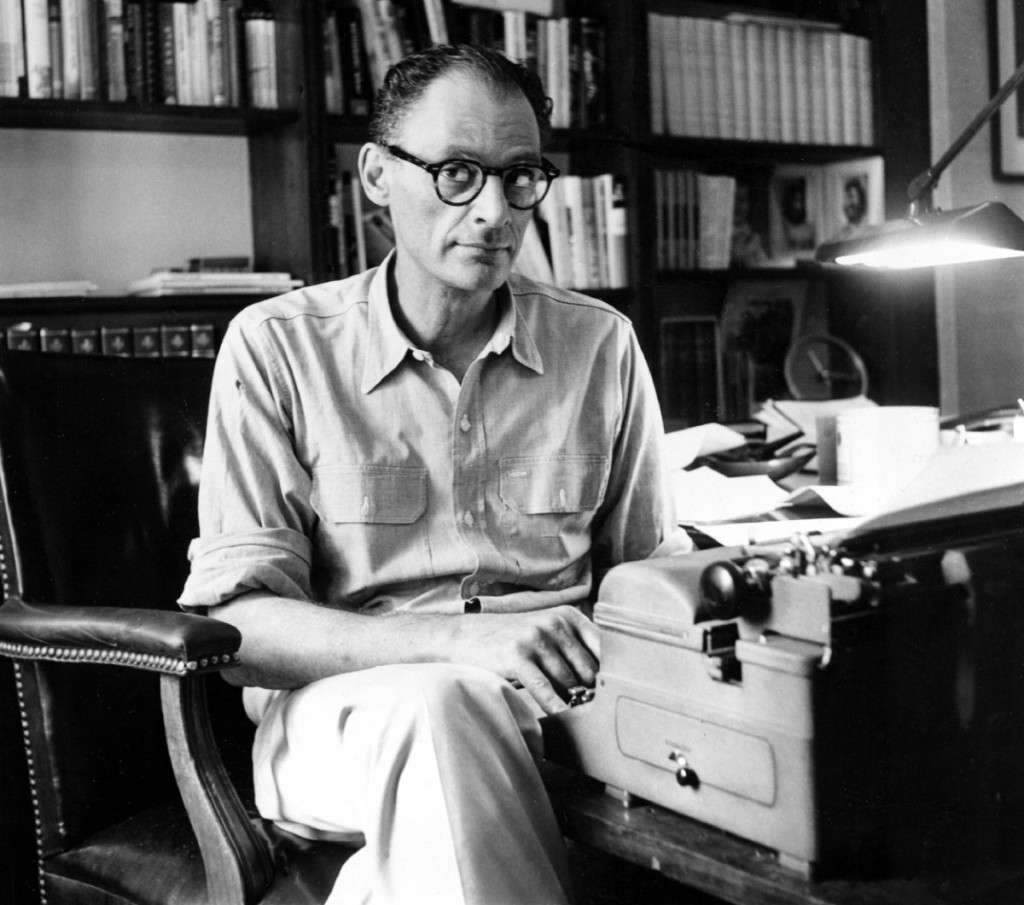

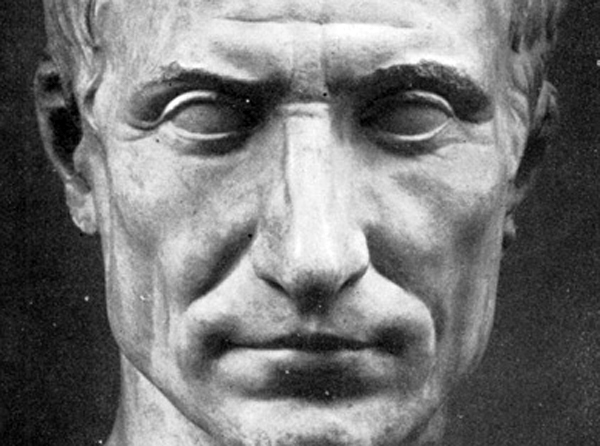

Arthur Miller, que tuvo una vida muy larga y que por tanto pudo vivir en mundos tan distintos como los dos polos del siglo XX casi siempre es recordado por sucesos vitales que se produjeron en la primera parte de su vida. Se suele evocar su compromiso político, forjado en el antifascismo de los años treinta, que lo llevó por un tiempo a sentirse cerca del socialismo y, por tanto a ser, ya en la guerra fría, un escritor sospechoso para el Comité de Actividades Antiamericanas, ante el que se negó a declarar a pesar de que hacía años que se había dado cuenta del fiasco que significaba el comunismo soviético. Esto supuso una quiebra trágica en su generación y sobre todo una ruptura muy amarga, al menos por un tiempo, con Elia Kazan uno de sus mejores amigos y el director de sus obras más exitosas, como “Muerte de un viajante” por la que recibió el premio Pulitzer en 1949.

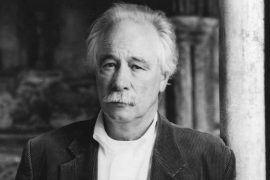

Aunque quizá lo que más famoso le hizo fue su matrimonio con Marilyn Monroe, la rubia burbujeante deseada por todos los hombres y por otro lado tan sola, tan atormentada, tan frágil, que tuvo un final trágico que él no pudo evitar, aunque probablemente lo intentó con denuedo. Marilyn, en la que percibía una alegría esencial y una suerte de pureza, siempre amenazada por sus demonios interiores y por un ambiente social bastante cruel, por un éxito que necesitaba y a la vez la iba destruyendo poco a poco. Marilyn, a la que trató de aportar la cultura que ella también anhelaba, que se le escapaba de las manos con sus cambios de humor y sus dinámicas autodestructivas que parecía no servir de nada tratar de comprender.

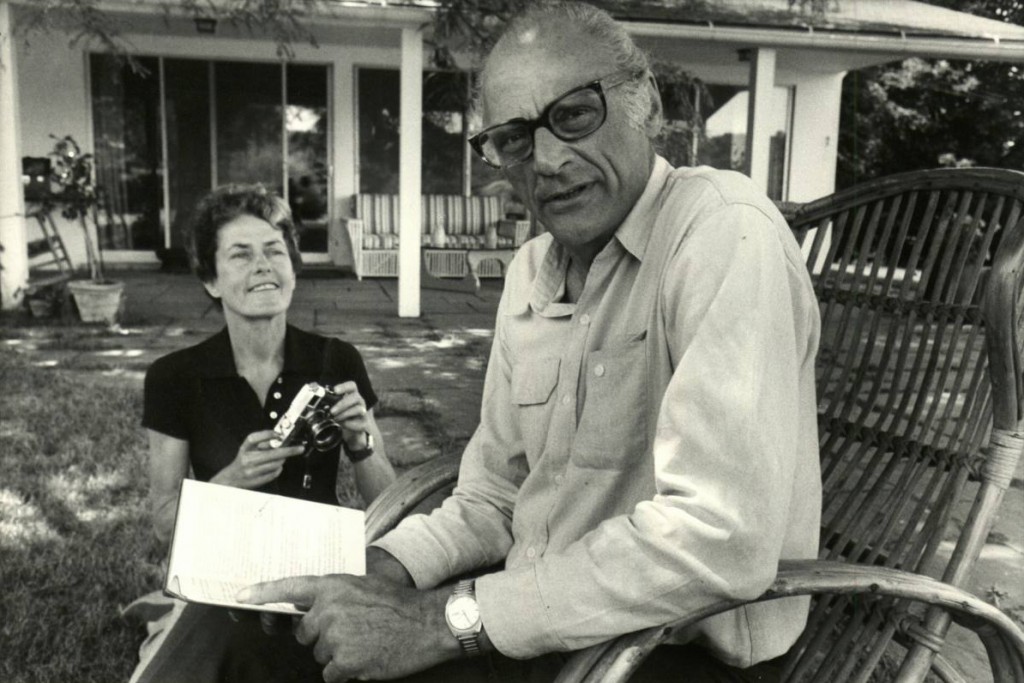

El mito Marilyn hace olvidar que con ella estuvo casado cinco años y con la fotógrafa de prensa Inge Morath, a la que conoció en el rodaje de Vidas rebeldes aquella película llena de actores muy heridos, los siguientes cuarenta. Con ella tuvo dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down, al que parece que ni siquiera quiso conocer, algo que se supo casi al final de su vida y de lo que no habla en sus memorias. Quizá un peso que ya no pudo soportar en aquellos momentos, que prefirió ni siquiera ver porque el mundo ya le pesaba demasiado y le causaba demasiadas contradicciones en su vida. O quizá solo porque tuvo miedo y ya estaba decidido a apostar por su vida personal. Dilemas morales que toman especial significación para los que han sido críticos con la moral establecida y han pretendido cambiarla, quizá por otra más estricta, poner de relieve el egoísmo, la hipocresía social, las trampas del sistema económico, lo que a veces se esconde detrás de las apariencias, la injusticia social que siempre late al fondo en todas las sociedades. Y luego tienen que enfrentarse a la dificultad de ser coherentes con todo eso. Lo que no suele ser demasiado fácil ni necesariamente deseable.

En una vida larga suceden muchas cosas. Por suerte Miller era un escritor que dejó su visión de ellas en sus obras. Su teatro trataba de crear personajes que conmovieran, que fueran capaces de hacer tomar conciencia al espectador de algunas cuestiones sobre las que era necesario reflexionar y a partir de ahí posicionarse, hacer algo o negarse a hacer algo. Personajes que conformaban su visión de algunas realidades de su tiempo que pretendió investigar y comprender a través de ellos. También es autor de unas magníficas memorias, Vueltas al tiempo, en las que habla de su vida con un tono distanciado que da gusto leer. Unas memorias que, como dice, no son una confesión ni lo pretenden. Solo un relato fragmentado desde esa atalaya de la edad cuando ya se conocen muchos límites y la necesidad de algunos olvidos. Es muy interesante leer algunos acontecimientos en las memorias paralelas de Kazan, Mi vida, escritas en otro estilo, más enérgico, más reivindicativo, quizá más resentido.

Arthur Miller ha estado siempre ahí, con sus luces y sus sombras, desde aquella representación de “Muerte de un viajante” en Almagro, al final de los setenta, creo que interpretado por José María Rodero que me dejó sumamente impresionado. El mito del Broadway que se refleja en “Eva al desnudo” cuando los autores estaban muy involucrados en la representación y tenían una ambición clara de influencia social. Ese Miller inspirador hasta en sus presuntos errores.

Cien años del gran Arthur Miller que nos sigue hablando ahora mismo, cuando todo parece volver a repetirse…

Arthur Miller sobre la “Caza de Brujas“. Fragmentos de “Vueltas al tiempo” Tusquets, 1988

“(…) Me repugnaban los que se arrastraban ante aquel vergonzoso tribunal de moralistas ordeñadores de votos, pero me inspirabyan tanta compasión como cólera. Me molestaba mucho más que cada semana fuera más difícil explicar con claridad y sencillez por qué era una vileza todo aquel montaje. Casi ninguno de los acusados de 1950 y 1951, por ejemplo, había tenido actividad política desde fines de los años treinta o comienzos de los cuarenta, cuando, llevados de un idealismo totalmente legítimo, había saludado a la Revolución rusa como un progreso para la humanidad. Pero el Comité había sabido dar la impresión de que estaban complicados en una conspiración en marcha. Por otra parte, no se les acusaba de haber violado ninguna ley concreta, ya que el Partido Comunista estaba legalmente autorizado, como lo estaban sus coaliciones, que las más de las veces hermanaban posiciones liberales que en modo alguno apuntaban a objetivos socialistas.

Las vistas provocaban una confusión moral que nadie parecía capaz de penetrar y aclarar, ni siquiera, de tarde en tarde, repitiendo la historia; por ejemplo, hubo actores combativos que desafiaron al Comité amparándose en la Quinta Enmienda, creyéndose herederos de Georgi Dimitrov, el héroe que, ante un tribunal nazi y a pesar de las torturas y de la amenaza de una ejecución inmediata, rechazó la acusación de haber prendido fuego al Reichstag y acusó a los nazis de haberlo incendiado ellos, como habían hecho sin duda. (Es sorprendente, pero sobrevivió y después de la guerra fue primer ministro de la comunista Bulgaria.) Esta actitud desafiante era una leyenda conmovedora en los años treinta y en el movimiento radical se había estatuido como la forma idónea de enfrentarse a los fascistas. Lo malo era que, en Nueva York, los miembros del Comité se habían elegido de manera democrática y no planeaban apoderarse de la república mediante el terror. Es más, algunos cuando menos estaban sinceramente alarmados por la reciente victoria roja en China, por las exhibiciones rusas con la bomba atómica y por la expansión del territorio soviético en la Europa del Este. En otras palabras, era imposible desenredar aquella mezcolanza de ingenuidad supina, peligros prudentemente calibrados y demagogia sin escrúpulos, en particular porque la denuncia pública de unos cuantos actores políticamente inactivos desde hacía años no iba a expulsar a ningún chino rojo de la Ciudad Prohibida ni a un solo ruso de Varsovia o Budapest.”

“(…) Al principio rechazaba la idea de escribir una obra sobre este tema. Mi racionalidad era demasiado fuerte, pensaba yo, para dejarme atrapar por aquel estallido de irracionalismo salvaje. Una obra teatral no puede describir sin más una emoción, tiene que convertirse en dicha emoción. Pero poco a poco, al cabo de varias semanas, en la imaginación fui estableciendo un vínculo entre yo y Salem y entre Salem y Washington, pues, al margen de su restante significado, me parecía que las vistas que se celebraban en Washington eran intensas y hasta abiertamente rituales. A fin de cuentas, el Comité sabía de antemano en casi todos los casos qué querían declarar los testigos: el nombre de sus camaradas del Partido. Hacía mucho que el FBI se había infiltrado en éste y los confidentes habían identificado a los participantes de diversos mítines.

El principal objetivo de las vistas, ni más ni menos que como en el Salem del siglo XVII , era que los acusados hicieran confesión pública, que abjuraran de sus cofrades al igual que de su amo el Demonio y que garantizasen la nueva y sublime lealtad rompiendo los detestables votos antiguos: tras lo que se les dejaba libres para reintegrarse en la sociedad de los hombres de bien. En otras palabras, ambos mecanismos encerraban la misma perla espiritual entre sus engranajes: un acto de contricción practicado, no en la intimidad recoleta, sino al aire libre. Las acusaciones de Salem se hicieron en realidad sobre una base legal más o menos sólida, ya que los acusados, además de culpables de tener trato con el Maligno, habían transgredido la ley que prohibía la práctica de la brujería, delito civil a la vez que religioso; mientras que al que había delinquido contra el Comité de Actividades Antiamericanas no se le podía acusar de una transgresión así, sino tan sólo de un delito espiritual, el de haberse sometido a los deseos y la ideología de un enemigo político. Se le emplazaba ante el Comité para que respondiese por una mala reputación, pero una de las que pueden destruir la vida profesional.

En efecto, parecía que la culpabilidad moral decretada por la administración podía borrarse fácilmente recurriendo a fórmulas rituales: se recitaba la lista de los compañeros de pecado y se abjuraba de la última religión. Sin duda era ésta la parte más triste y verdadera de la charada, porque a comienzos de los cincuenta eran pocos, y en el campo de las artes menos aún, los que no se habían desilusionado de los soviéticos.

Era este elemento inmaterial, la transacción espiritual suprarreal, lo que me fascinaba entonces, pues los ritos de la culpa y la confesión seguían todos los formulismos de un proceso de la Inquisición, con la excepción, claro está, de que las partes ofendidas no eran Dios y sus ministros, sino un comité parlamentario. (Algunos de sus componentes eran de un antiespiritualismo particularmente grosero, como J. Parnell Thomas, cuya fiebre anticomunista sólo se veía igualada por tal avaricia ladronesca que no tardaría en dar con sus huesos en una prisión del estado, no muy lejos de la celda de Ring Lardner Jr., encarcelado por desacato al Congreso: en lenguaje llano, por negarse a contestar a las preguntas de Thomas.) Nos adentrábamos en el reino de la antropología y los sueños, donde los términos políticos no tenían cabida. La política es un oficio demasiado consciente para iluminar el tenebroso sótano de la mentalidad pública, cuyos desordenados territorios de traición e ira violenta están gobernados por temores secretos, inconfesables y vergonzosos. La era McCarthy no hacía sino comenzar y nadie sospechaba que el poder del senador escaparía incluso a las manos del presidente, hasta que el ejército, a cuyos venerados mandos trató de aniquilar, acabó con él.”

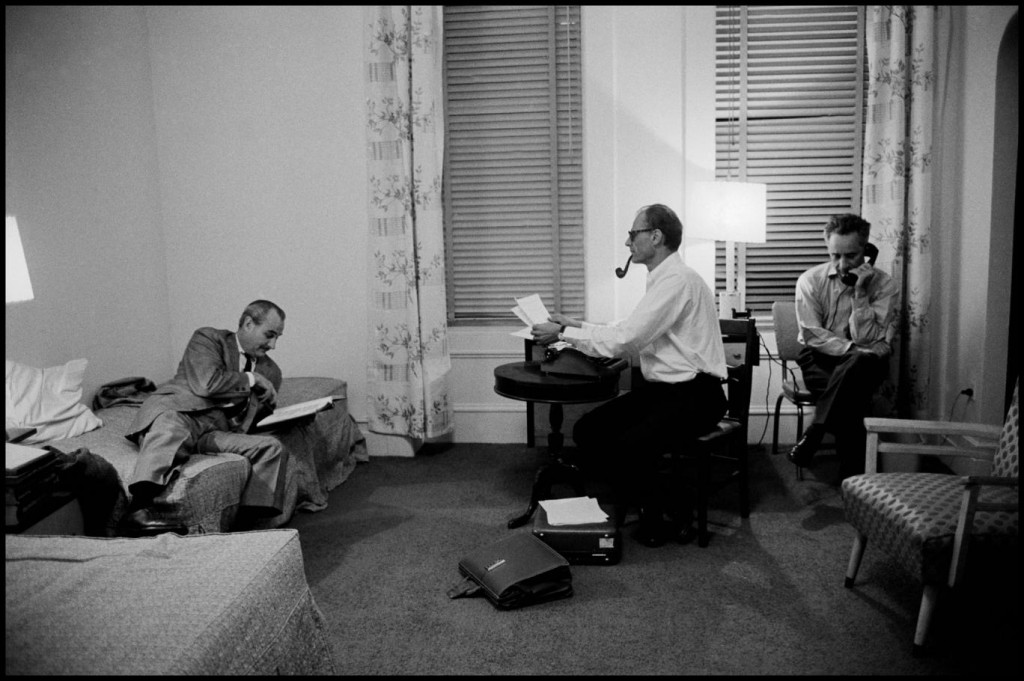

“(…) El día anterior al previsto para partir me llamó Kazan para pedirme que nos viéramos. Puesto que no era hombre que malgastase su tiempo, al menos conmigo, y puesto que aquélla era la segunda o tercera llamada que me hacía en el curso de las últimas semanas, sospeché que tenía que sucederle algo grave y que sólo podía ser en relación con el Comité. Fui en coche a Connecticut una lluviosa y pardusca mañana de principios de abril de 1952, maldiciendo la época. Porque estaba casi seguro de que mi amigo iba a decirme que había decidido cooperar con el Comité. Según me había contado en cierta ocasión, hacía quince años había militado en el Partido durante un periodo muy breve, pero ya no desempeñaba ninguna actividad política, por lo menos en los cinco años que nos conocíamos. La cólera me iba en aumento, no contra él, a quien quería como a un hermano, sino contra el Comité, al que tenía ya por una banda de especuladores políticos con los mismos principios morales que Tony Anastasia o, para el caso, probablemente con menos.

El sol brilló un rato y salimos de su casa para dar un paseo bajo las ramas goteantes de los árboles, envueltos por el aroma de degeneración y regeneración que la lluvia prolongada hace brotar de la tierra en un frío bosque rural. Se me antojó que se esforzaba por aparentar tranquilidad, por presentar el problema como si ya estuviera resuelto, incluso felizmente. No tardó más que unos momentos en contarme el caso, sencillo y del todo normal por entonces. Había recibido una citación y se había negado a colaborar, pero había cambiado de idea y había vuelto a presentarse para hacer una declaración completa en sesión parlamentaria a puerta cerrada y en la que había confirmado el nombre de las docenas de individuos que había conocido en sus meses de militancia en el Partido. Ahora se sentía mejor, más seguro de todo. En realidad buscaba mi consejo, casi como si aún no hubiera hecho lo que había hecho ya. Necesitaba mi aprobación; al fin y al cabo no simpatizaba con los comunistas, ¿por qué negarse a declarar entonces?

Pero si algo me inquietaba tanto como aquella historia era la irrealidad en que nos movíamos y que no podía captar. Nunca estaba seguro de lo que significaba yo para él, pero él había entrado en mis sueños como un hermano y a veces habíamos cambiado una sonrisa de comprensión que escapaba a los demás. Al oírle en aquel brete, comencé a asustarme. Había una lógica siniestra en lo que me decía: a menos que se le declarase totalmente inocente ya podía ir abandonando la idea, en el pináculo de su energía creadora, de hacer otra película en Estados Unidos y era probable que no se le concediera el pasaporte para irse a trabajar al extranjero. Aunque seguía teniendo la posibilidad de trabajar en el teatro, éste no monopolizaba ya sus intereses en primer término; quería dilatar el horizonte de su vida cinematográfica; era lo que más deseaba en el mundo, y su antiguo jefe y amigo Spyros Skouras, presidente de la Twentieth Century-Fox, le había dicho literalmente que la empresa no le contrataría a menos que satisfaciese las exigencias del Comité. Mientras me lo contaba pensé que a personas con menos inteligencia les sería fácil tomarse a broma la situación, pero en mi opinión Kazan era un genio del teatro, en lo que afectaba a actores y textos era un profeta que trabajaba en un sentido totalmente diferente del de otros directores. Que se le impidiese trabajar y se le echase a la calle sería para él como una pesadilla en la que el mundo se hubiera puesto cabeza abajo. Siempre había dicho que descendía de supervivientes y que trabajar era sobrevivir. Hablaba con toda la tranquilidad que podía y a mí me dio la sensación de que allí en el bosque, ante mí, se perfilaba el contorno de una catástrofe muda, porque simpatizaba con él y al mismo tiempo temía por su suerte. Si yo hubiera sido de su generación, también a mí habría tenido que sacrificarme. Y ya no pude pensar más en ello. No podía franquear aquel muro.

Que todas las relaciones se habían vuelto relaciones interesadas. Que todo acababa en esto y que no había nada nuevo en ello. Que se permanecía mientras era útil la permanencia, que se creía mientras creer no resultase demasiado inconveniente y que éramos peces en una pecera y nadábamos con el ojo atento a las migajas en descenso que nos mantenían con vida. Lo único que alcancé a decir fue que, en mi opinión, aquello pasaría y que tenía que pasar porque destruiría la cola que mantenía unido al país si no se impedía su avance. Le dije que no eran los rojos los causantes del miedo que nos embargaba a la sazón, sino el otro bando, y que no proseguiría de manera indefinida, que algún día se agotaría el nervio nacional. Y que entonces habría lamentaciones por lo sucedido. No obstante, las simpatías se me enfriaban ante la idea de que, por increíble que pareciera, Kazan me entregaría atado de pies y manos de saber que yo había asistido años atrás a distintas reuniones de literatos del Partido y que en una había pronunciado un discurso. Intuí un creciente silencio a mi alrededor, una estela invisible y obstaculizadora de vibraciones sordas entre nosotros, como una lastimera nota musical interminable por encima de la cual ya no podíamos hablar ni oír nada. Era tristeza, pura y quejumbrosa, en sordina. Y nos había ocurrido a nosotros. No estaba obligado a ser más fuerte de lo que era, el Estado no tenía derecho a exigir que nadie fuese más fuerte de lo que la vida le había permitido, el Estado no se comportaba así en Estados Unidos. Sentía un rencor hacia el país como nunca había imaginado que sentiría, y era odio hacia su imbecilidad y su manera de tirar la libertad a la basura. ¿Quién o qué estaba ya seguro sólo porque aquel hombre, llevado de su humana debilidad, no había tenido más remedio que humillarse? ¿Qué verdad se había confirmado a cambio de toda aquella angustia? “

Elia Kazan sobre la “caza de brujas”. Fragmento de “Mi vida” Ediciones Temas de hoy, 1988

“Una conversación con Art Miller en el bosque que esta detrás de mi casa. Comenté que Skouras me había dado a entender que no podría seguir trabajando en el cine si me negaba a nombrar a los izquierdistas del Group, y luego le dije a Art que estaba preparado para enfrentarme a un periodo sin trabajo en el cine, ni dinero, que lo aceptaría si merecía la pena hacerlo. Pero no estaba del todo convencido de que debía adoptar esa decisión. Que me preguntaba a mi mismo por qué demonios tenía que renunciar a todo eso. ¿Para defender un hermetismo con el que no estaba de acuerdo y a unas personas cuyos nombres ya habían sido facilitados por otros o los serían en el futuro? Le dije que había odiado a los comunistas durante muchos años y que no me apetecía renunciar a mi carrera por defenderlos. Que lo haría por defender unos intereses en los que creyera, pero no éstos.

Art me dijo que para él sería un desastre que me echaran del cine. Esperaba que tal cosa no sucediera. Entendía que me sintiera muy preocupado. Después de todo, él podría seguir escribiendo aunque lo encarcelaran, mientras que yo no podría seguir haciendo cine a menos que contara con algún tipo de financiación y el respaldo de una organización. Le dije que no pensaba hacerlo para salvar mi puesto de trabajo. Pero, dado que iba a ocurrir, no podía dar la espalda a los hechos. Tenía que considerar lo siguiente: ¿iba a sacrificarme por algo en lo que creía? No creía en la clandestinidad de los comunistas, había luchado contra ella cuando estaba afiliado. Después le conté a Art lo que me había llevado a dimitir del Partido.

Art y yo nunca habíamos hablado con franqueza del tema del comunismo. La culpa era tanto mía como suya, y tanto suya como mía. Pero el motivo fundamental era que en estos tiempos nadie le pregunta a un amigo si es comunista. Art nunca me lo dijo espontáneamente. Sabía que yo era anticomunista , pero siempre me había abstenido de hacer algo que me parecía “tender una trampa a los rojos”. Art siguió hablando de la situación política. Estaba en contra del Plan Marshall (del que yo estaba a favor; había rescatado a Grecia) y de lo que estábamos haciendo en Corea. Me dijo que yo era un ingenuo. Hablamos durante tres cuartos de hora. Parecía estar inmensamente preocupado. Al regresar hacia la casa, justo antes de entrar en el campo visual de los que allí estaban, se paró, me abrazo de esa forma extraña propia de él – apoyando el costado de su cuerpo contra la parte delantera del mío- y dijo : “No te preocupes por lo que yo pueda pensar. Hagas lo que hagas me parecerá bien. Porque se que tienes el corazón en su sitio”. La frase me sorprendió, y la apunté en cuanto tuve ocasión de hacerlo. “El corazón en su sitio”. Era como esas verdades que se resumen en los títulos de las canciones pop. No cabía duda de que eso era lo que pensaba y que había estado deseando decírmelo antes de que nos separáramos. Nos despedimos cariñosamente. “

Elia Kazan sobre “Muerte de un viajante”. Fragmentos de “Mi vida” Ediciones Temas de hoy, 1988

“(….) De entre todas las obras que he dirigido, “La muerte de un viajante” es mi favorita. Al releerla recientemente, me impresiono tanto como la primera vez que la leí hace treinta y ocho años y en el mismo momento, nada más empezarla en la página dos. Soy una persona que se ha educado para no dejar traslucir la pena, pero al pasar esa página los ojos se me llenaron de lágrimas. Supongo que la obra reaviva el recuerdo, dormido desde hace tiempo, de mi padre también vendedor, aunque de otro producto, las esperanzas que había puesto en que sus hijos triunfasen en este país y su amable y torcida sonrisa anatolia cuando me preguntaba, siendo yo un chico con las ideas confusa de mis dieciséis años: “¿quien va a mantenerme cuando sea viejo? ¡Eh tu Elia! ¿Qué dices a eso?” Como yo no tenía nada que decir a eso y desviaba la mirada, sintiéndome amenazado, él se encogía de hombros y murmuraba con su acento característico -en un tono audible- : “Un caso desesperado.” Esos recuerdos y otros de aquellos años de mi vida y de otros momentos, recuerdos sin palabras ni caras, esperando con toda su carga de tristeza, me invadieron cuando leí esa maldita obra conmovedora la semana pasada , igual que cuando Arthur Miller me la dio para leerla en 1948 un día después de terminarla.

“(…) Al decir que es mi obra favorita no quiero decir que sea la mejor. No soy crítico y además estoy convencido de que Williams escribía mejor. Los dos eran puritanos, ambos preocupados por la moralidad , Tennessee más abierto con sus pecados y problemas, Miller más reservado. A pesar de todo “Viajante” fue la obra que me caló más hondo. Era como si un hermano estuviera hablando de nuestras experiencias comunes, era un hombre que había tenido una vida familiar exactamente igual que la mía. Con esa obra Art hace algo extraordinario; nos muestra a un hombre que representa todo aquello que en su opinión es erróneo del sistema de vida en el que vivimos, y después nos hace tomarle cariño y preocuparnos por él, compadecerlo e incluso llegar a quererle. Después llega a mayores profundidades y nos hacemos conscientes del peso trágico de la historia. Despierta en nosotros una compasión comprensiva -¿hacia el viajante?, ¿hacia nosotros mismos?-, a la vez que su horripilante héroe nos hace reír. Es ridículo y trágico al mismo tiempo. ¿Cómo lo consigue? No conozco ningún otra obra en ningún idioma que reúna esos elementos. Pero Arthur Miller consiguió escribirla , en una ocasión irrepetible.”

Arthur Miller sobre Marilyn Monroe. Fragmentos de “Vueltas al tiempo” Tusquets, 1988

(…) Aunque hasta entonces sólo había pasado unas horas con Marilyn, en mi imaginación había adquirido cierta cualidad inmanente, la vitalidad de una fuerza que no se comprende pero que parece estar a punto de inundar de luz una amplia esfera de tinieblas en derredor. Me esforzaba por mantener en pie mi matrimonio y mi familia y al mismo tiempo por entender por qué me sentía como si hubiera perdido una especie de autorización que me había parecido poseer desde la más tierna infancia. ¿Para quién escribiría yo? ¿Para qué? Necesitaba la bendición de algo o alguien, pero todo cuanto me rodeaba era simple mortalidad. Acabé por comprender que desde siempre había creído que escribía por alguna causa válida en la que ya no creía. Había aprendido a estar solo durante periodos largos, pero alguien, tal me había parecido siempre, me observaba en secreto sin que yo lo viera. Desde luego era la madre, el primer público: la idea de ella, en realidad, en el primordialísimo sentido de que quizá sólo el niño, mitad amante y mitad amotinado contra su dominio, lo sabe de verdad en su sangre mitificadora. Mi madre de carne y hueso estaba muy afectada a causa de las normalísimas esperanzas de tener un hijo afortunado, demasiado abiertamente materiales para dejar intacta la trama sutil de su autoridad antigua; su amor era demasiado real, estaba demasiado mezclado con las necesidades de su yo impuro y administrador. Yo no podía vivir feliz sin los mitos de la infancia, que en el fondo alimentan nuestra evolución incesante y nuestra fe en el yo y el mundo. La musa ha sido siempre una mujer purificadora, bien lo sabe Dios. Y había muerto.”

“(…)Marilyn era para mí por entonces un torbellino de luz, toda ella paradoja y misterio tentador, vulgarota unas veces y otras elevada por una sensibilidad lírica y poética que pocos conservan después de la adolescencia. Había veces en que todos los hombres le parecían niños, criaturas con necesidades primarias que a ella por naturaleza le correspondía satisfacer; mientras tanto, su yo adulto se mantenía al margen y observaba el juego. Los hombres tenían sus necesidades imperiosas y en cierto modo sagradas. Era capaz de contar que en una fiesta dos invitados se le habían echado encima con ánimo de violarla y que había tenido que salir corriendo, pero la verdad de la anécdota era menos importante que la extraña distancia que había entre el suceso y ella. Al final brotaría de esta despersonalización algo próximo a lo divino.

Por entonces era incapaz de condenar, ni siquiera de juzgar, a cuantos la habían ofendido, y estar con ella era ser admitido, como salir de un mundo donde la sospecha era de sentido común y adentrarse en un reino de luz purificadora. Carecía de sentido común, pero poseía algo más sagrado, una penetrante clarividencia de la que sólo era consciente a ráfagas: para ella, los seres humanos eran necesidad pura, herida abierta. Lo que más deseaba no era emitir juicios, sino que se la reconociera en una profesión enemiga de los sentimientos y que la aceptaran los hombres que, ciegos ante su humanidad, sólo veían la perfección de su belleza.

Era un poco reina y un poco niña abandonada, ya se postraba de hinojos ante su propio cuerpo, ya renegaba del mismo: «Chicas guapas las hay a montones», decía con extrañado asombro, como si su belleza representase un estorbo en la búsqueda de una acogida más duradera. En lo que a mí respectaba era absurdo buscarle la lógica; yo estaba lanzado al galope, no había paradas ni puntos de apoyo, ella era en última instancia lo único cierto. Lo que ignoraba de su vida era de fácil conjetura y creo que sentía más que ella si cabe lo doloroso de sus recuerdos porque me faltaba el pequeño orgullo compensador de haber sobrevivido a una vida como la suya. ”

“(…) Tras uno de aquellos silencios, le dije: Eres la mujer más triste que he conocido. Al principio lo tomó como si fuese un defecto;en una ocasión me había dicho que los hombres sólo querían a las chicas alegres. Pero le bailoteó una sonrisa en los labios al darse cuenta de mi intención halagadora. Nadie me lo ha dicho nunca. Nos afianzábamos en el nuevo papel recíproco que jugábamos, como hacen los enamorados, y remozábamos el mundo cada vez que veíamos algo juntos por vez primera, tal y como suelen hacer las personas que nacen de nuevo. Desde aquellas ventanas, la ciudad que discurría a nuestros pies parecía haberse construido hacía muy poco a tenor de un sueño personal. Había acabado por experimentar en las calles una ternura extraña y desconocida por el prójimo y que me recordaba el nacimiento de mis hijos, el momento en que les había llevado en coche del hospital a casa, con una intranquila atención por un tráfico que de súbito se me había antojado absurdo y peligroso. La rechazaba con el pensamiento y al instante corría tras ella: huía de la mujer embrutecida que yo sabía albergaba en su interior y volvía junto a la niña.”

” (…) No alcanzaba a comprender cómo había acabado Marilyn por simbolizar una especie de autenticidad; quizá fuese, sencillamente, que mientras que su presencia volvía infieles a los hombres y envidiosas a las mujeres, las concesiones corrientes de la existencia parecían pregonar la falsedad de todos y su solo cuerpo era un haz puro de veracidad. Sabía que podía caer en una fiesta como una bomba y romper las parejas satisfechas con una sonrisa, y disfrutaba de este poder, aunque no sin reconocer la verdad amarga de que no hay nada eterno. Y se trataba del mismo poder que un día acabaría con ella, pero no todavía, por el momento no.”

“(…) Fue terrible verla otra vez encolerizada, no sólo contra Olivier, ya que estaba totalmente convencida de que la trataba con aires de superioridad, sino también contra Milton Greene, con quien apenas hablaba ya, y por último contra sí misma. Me vi metido de pronto en la marejada de su desengaño, aunque sólo fuese por mi impotencia para solucionarle nada, y la cuestión era que no podía abandonar sin más ni más la película. La ira, implacable e incesante, obstaculizaba ya todo consuelo. Ante mis esfuerzos por aliviar su tortura pensaba ella que se trivializaban sus razones. La verdad es que ninguna película valía para mí el precio de aquella autodestrucción, mientras que para ella cualquier papel valía, casi literalmente, el sacrificio de una vida. En cierto modo, me dije más tarde, radicaba aquí la diferencia entre el arte del intérprete y el del autor; el intérprete es su propio arte, mientras que el autor puede dar media vuelta y abandonar dicho arte para que el mundo haga con él lo que se le antoje.

Yo estaba convencido, sin embargo, de que su actuación en aquella película tenía gracia e ingenio por arrobas y que ella se olvidaba de esto por culpa de los nervios, porque ni podía descansar ni dormir apenas y los barbitúricos comenzaban a teñirlo todo con su matiz desvirtuante. En medio de aquel inextinguible hervidero de desengaños brotó la culpa como el principio vital del que ninguno de nosotros iba a poder huir. No habíamos sabido emplear nuestra magia para transformar la vida del otro y estábamos igual que al comienzo, sólo que peor; era como si nos hubiésemos engañado el uno al otro. Carecía ya de recursos para soportar la verdad de nuestro fracaso, vivía como siempre, sin contención ni miramientos, sin ocultar ni salvaguardar nada, ni esperanzas ni desesperanzas, y al final tampoco los recelos que sentía hacia todos cuantos la rodeaban, excepción hecha de Paula y Hedda, que no le llevaban la contraria, ésta por amor, aquélla por ambición manipuladora.

Por entonces hacía más de un año que se psicoanalizaba con una analista de Nueva York, y aún habría dos más, Marianne Kris primero y Ralph Greenson a continuación, profesionales íntegros ambos e incuestionablemente entregados a ella. Al margen de los detalles y matices, el creciente árbol de su catástrofe tenía hundidas las raíces en el hecho de estar condenada desde la cuna mejor dicho: maldita—, a despecho de todo cuanto sabía y cuanto deseaba. La experiencia le salía al paso bajo dos apariencias: la inocua y la siniestra; amaba a los niños y a los ancianos, que, al igual que ella, estaban indefensos y no podían causar daño alguno. Pero el resto de la humanidad era básicamente peligroso y había que confundirlo y desarmarlo mediante una sexualidad abierta que se transfiguraba en un estado al margen de toda emoción y sentimiento, en una feminidad que sólo sabía ser oferente.

Pero tampoco podía durar esta actitud, ya que siempre quería vivir al máximo; sólo en el vértigo continuo de la demasía había seguridad, o por lo menos desmemoria, y en cuanto remitía el exceso se revolvía con crueldad contra sí misma, la inútil e insignificante, la hez de la tierra, sin poder dormir a causa de la propia infamia, dando comienzo así, noche tras noche, a la dosificación de pastillas y de pequeños suicidios. Gracias a ello, sin embargo, recuperaba alguna esperanza, semejante al pez que asciende desde los negros abismos y al llegar a la superficie quiere volar hacia el sol y se desploma otra vez en el agua. Es posible que en estas recuperaciones si se conocía su tristeza—radicara su gloria.”

“(…) No se me ocultaba ya por entonces que al principio yo había esperado que ella fuese «la chica feliz deseada por todos los hombres», como ella misma decía en son de burla, y había acabado por descubrir a una persona diametralmente opuesta, una mujer atribulada cuya desesperación iba en aumento por más soluciones que buscase. Al comienzo de Vidas rebeldes no podía yo por menos de reconocer que si alguna salida había para Marilyn, no era yo quien la tenía.”

(…) ¿Y si no podía ser ya una gran actriz?, me pregunté. ¿Podríamos llevar una vida normal y sin tensiones, con los pies en el suelo, muy lejos de las cimas rarefactas donde no había aire? Pensarlo fue, durante un segundo, como si me quitaran una muleta en que me apoyase; ella parecía perder toda su identidad. Como persona normal y corriente, que apenas si sabía leer y escribir bien, ¿qué sería de ella? Al forzar la imagen, sin embargo, me puse a fantasear con una Marilyn totalmente serena, que ya no tenía que esconderse aterrada en los rincones, una joven dotada de una inteligencia natural que sabía desenvolverse a lo largo de la jornada y que a continuación se iba a dormir discretamente. ¿Era posible? Era incuestionable que cuando más la había querido había sido cuando apenas se la conocía. Me di de bruces de súbito con el aplastante egoísmo de esta ocurrencia: porque su estrellato era su victoria, ni más ni menos; era el objetivo, la culminación de su existencia. ¿Cómo me sentiría yo si mi matrimonio estuviese condicionado a la domesticación y desembravecimiento de mi arte? La verdad desnuda, sencilla y mortal, era que no había ninguna diferencia entre ella y la actriz. Ella era «Marilyn Monroe» y era esto lo que la destruía. Y para ella no podía ser de otro modo; se nutría del cine y si renunciaba a esta compensación desaparecería en un sentido muy real. Si le gustaba entretenerse en un jardín de flores, cambiar continuamente los muebles de sitio y comprar una lámpara o una cafetera, se trataba de preparativos agradables para una vida que no podía llevar mucho tiempo sin volar otra vez a la luna en un lugar distinto y una película diferente. Desde la adolescencia se había dedicado a crear un vínculo con el público, imaginario primero y después real y no podía romperse sin desgarrarla a ella. ”

Elia Kazan sobre Marilyn Monroe. Fragmentos de “Mi vida” Ediciones Temas de hoy, 1988

“(…) En aquella época Art se estaba psicoanalizando , y eso le hacía tener los nervios de punta; estaba desequilibrado y enfermo. Estaba ansioso de conseguir algo que no podía nombrar experiencia por la que yo también había pasado en alguna ocasión. ¿Qué es lo que quería?no era tan complicado: puede llamarse le diversión, experiencias nuevas tranquilidad de espíritu y de corazón, felicidad, un desahogo sin tenr que sufrir críticas de nadie. Toda mi vida, me contó, estaba llena de conflictos y tensiones, de deseos frustrados e impulsos refrenados. “Qué desolación” gritaba un día en el tren, refiriéndose al devastador efecto que las tensiones tenían sobre sus amigos y, claro está, hablando en realidad de sí mismo. Por encima de todo el sexo ocupaba sus pensamientos constantemente. Estaba muriendose por descargarse sexualmente.”

“(…) Cuando la conocí era una joven sencilla y llena de entusiasmo que iba a clases en bicicleta, una chica de corazón honesto a quien Hoollywood tiró al suelo con las piernas abiertas. Tenía la piel poco resistente y un alma hambrienta de ser aceptada por las personas a la que admiraba. Como muchas chicas que habían vivido una vida semejante, buscaba el respeto de sí misma a través de los hombres a los que conseguía atraer. ”

“(…) La chica carecía de educación y de otros conocimientos que no fueran los que le había reportado su experiencia; pero de estos tenía muchos, y ese tipo de conocimientos son los que resultan importantes para un actor. Descubrí que para ella todo se dividía en cosas que carecían de sentido y cosas radicalmente personales. No le interesaban las ideas abstractas, formales o impersonales, pero estaba apasionadamente entregada a sus propias experiencias vitales. Por encima de todo necesitaba afirmar su propia valía. Nacida fuera del matrimonio, abandonada por sus padres tratada a patadas, despreciada por los hombres con los que había estado antes de Johnny, lo que más deseaba era ser aceptada por los hombres que merecieran su respeto. Al compararla con muchas de las esposas que había conocido en esa comunidad , me parecía que ella era la honesta y las demás las estúpidas. Pero había en ella una contradicción fatídica. Quería que la reafirmarán en su valía, pero respetaba a los hombres que la despreciaban, porque su opinión sobre ella coincidía con la que ella misma tenía de sí misma. ”

(…) Al llegar me di cuenta de que una necesidad se había encontrado con otra y que la maravillosa luz del deseo les brillaba en los ojos. Los observé bailando juntos.; Art era buen bailarín . ¡Y cuán feliz era ella en sus brazos! No sólo era alto y guapo al estilo de Lincoln, sino que también era un dramaturgo que había ganado el Pulitzer. Marilyn podría arrinconar todas sus dudas sobre su propia valía de golpe. La fiesta se fue terminado y los tres nos sentamos en un sofá; si no recuerdo mal me comporté como debía, dije que estaba cansa disipo y que sí no le importaría a Art llevarla a casa. Marilyn estaba resplandeciente. No se qué ocurriría después, pero Marilyn me dijo que Art era tímido y que después de tanto mañoseo eso le agradaba. También dijo que Art estaba terriblemente insatisfecho en su vida familiar. Era evidente que se había confesado con ella.”