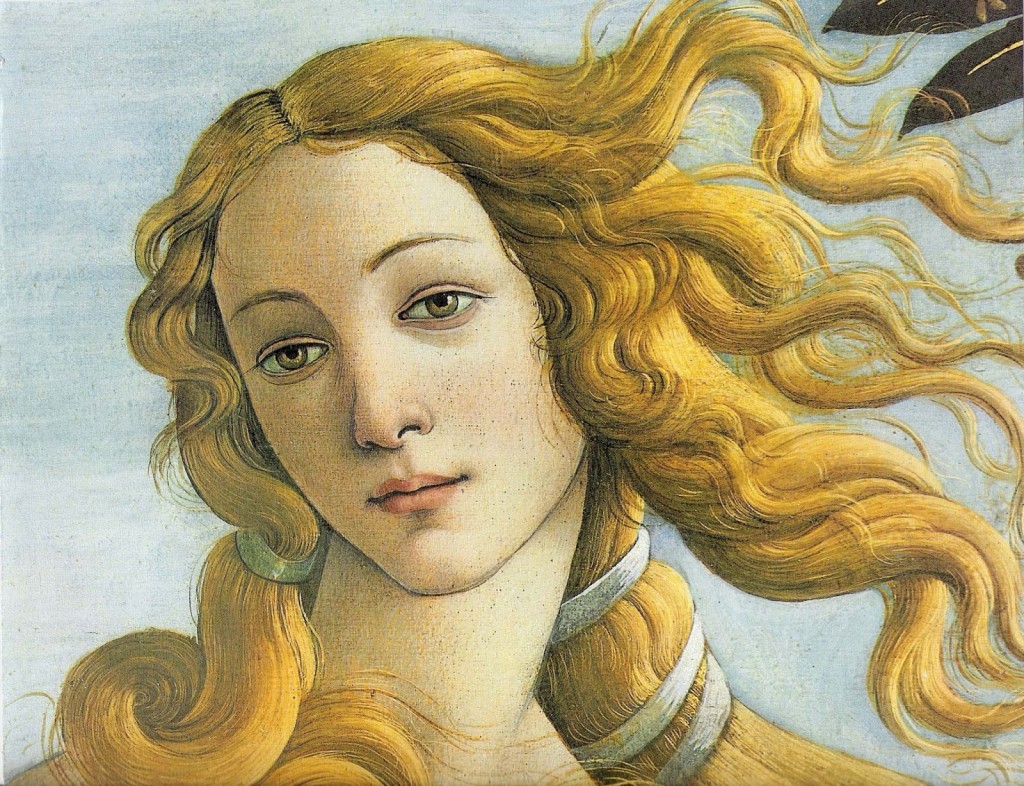

Contaba solo un año, cuando la pequeña Giovanna en brazos de su madre, contempló sin saberlo, a la que según todos pasaría a la historia como la mujer más bella del mundo. Se trataba de Simonetta Vespucci que recién casada, acababa de llegar a Florencia envuelta en un halo de misterio que dejó boquiabiertos a cuantos agolpados en las calles, coreaban su nombre al paso del coche de caballos.

Todos habían oído hablar de su insoportable belleza, de su cabello dorado, de sus provocadores senos infantiles. No les bastaba con verla en la distancia, querían tocarla, hacer suyo ese momento, querían más. Pudorosa, a punto estuvo de echarse a llorar cuando la muchedumbre la hizo bajar del coche para admirarla de cerca. Ni siquiera borró el gesto de angustia cuando casi a volandas fue llevada al Palazzo Vespucci entre gritos y piropos, prefirió callar como si así pudiera disipar su propia incomodidad y ese miedo tan metido ya dentro, que casi la hace desfallecer.

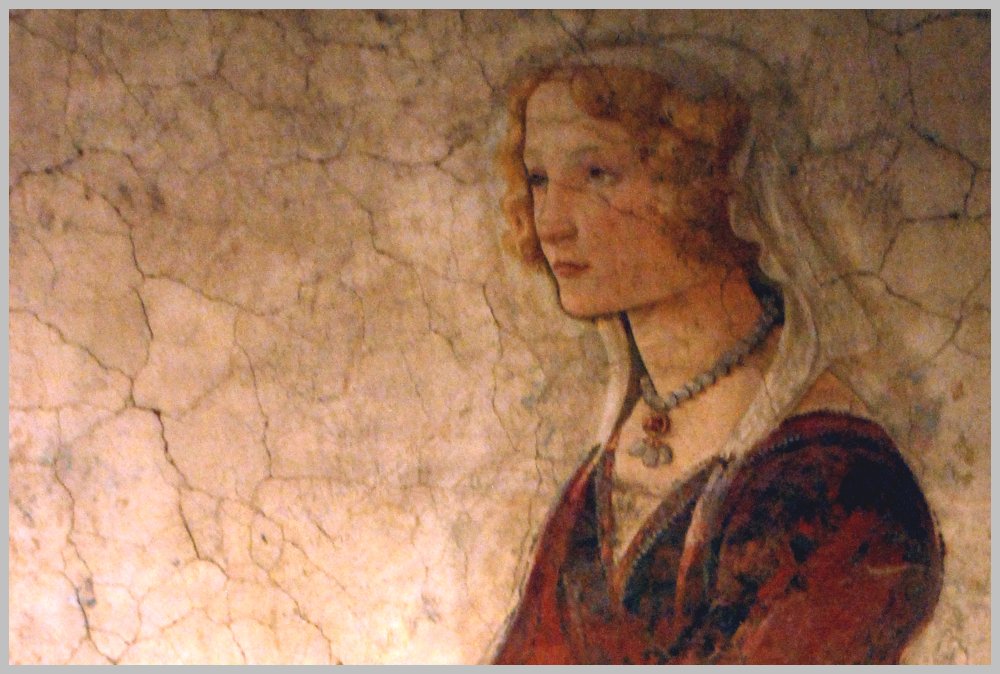

Giovanna degli Albizzi era demasiado pequeña para recordar cuanto sucedió aquel día, sin embargo a fuerza de escuchar la historia de boca de su madre, creyó que la escena se repetiría el día de su propia boda con Lorenzo Tornabuoni quince años después. Esa mañana Florencia amaneció engalanada, el mismo cielo, la gente salió a las calles con la misma fogosidad que entonces. Cientos de doncellas y de pajes vestidos de blanco y azul escoltaban el cortejo nupcial que a duras penas se encaminaba por las calles abarrotadas en dirección de Santa Maria dei Fiori. Su vestido de seda había sido confeccionado en el convento en el que se crio de niña, su peinado a la moda de la época caía en cascada sobre su cara ensalzando su belleza tranquila. Giovanna inquieta, ocultaba el rostro con un tocado de flores cuyo olor embriagador se mezclaba con el olor a jazmines de las calles. De vez en cuando, miraba por la ventanilla buscando seguridad en su reflejo en el cristal, sin conseguirlo. Temía que la hicieran descender del carruaje antes de llegar a la catedral, que sus piernas no respondiesen, no poder corresponder a esa multitud que con tanto ímpetu la aclamaba.

Domenico Ghirlandaio, atraído por el tumulto observó el paso de la comitiva desde la puerta de su taller. Contuvo la respiración cuando la vio descender del coche del brazo de su padre, nunca había visto una mujer tan hermosa. Por un momento le vino el recuerdo de Simonetta, reconoció el mismo gesto de miedo, ese mohín en su boca y como entonces sintió las mismas ganas de correr hacía ella y protegerla. Lo hubiera hecho en ese mismo instante, de no haberle faltado el aire. Se limitó a contemplarla en su fragilidad, ahogando su silencio en medio de los vítores del gentío. No se movió, esperó impaciente que los novios convertidos ya en marido y mujer abandonaran la iglesia para junto a su sequito, recorrer las calles de Florencia rumbo el Palazzo de los Tornabuoni.

Ese mismo día bailaron y bebieron todos hasta desfallecer. Banquetes, torneos, juegos, nadie en Florencia hablaba de otra cosa que no fuera de aquella boda. Viendo la luz de sus ojos, nadie hubiera pensado que se trataba de un matrimonio por conveniencia en el que todo había sido dispuesto de antemano por sus padres. Una alianza comercial y política propiciada por los Medici que resultaría ventajosa para el futuro de ambas familias. Tantos fueron los motivos de celebración y tantos los regalos, que tardaron días y días en descubrir las maravillas con las que habían sido obsequiados. Se acuñaron monedas con los rostros de los jóvenes esposos y se encargaron importantes obras de arte, como los frescos de Botticelli para la casa de campo de Chiaso Macerelli y obras preciosas destinadas a adornar la cámara de Lorenzo y de Giovanna.

Superado el nerviosismo, Giovanna creía estar viviendo un sueño, bailaba y bailaba, sus ojos encendidos buscaban la conformidad de su padre, que aquel día ajeno a todo solo pensaba en su hija y en la felicidad que sin saberlo les sería arrebatada al poco tiempo, unos años después tras el embarazo de su segundo hijo. A unos metros de allí, Ghirlandaio lo celebraba a su manera, se emborrachaba en una taberna sin ser capaz de sofocar esa sensación de vacío y de tristeza que no entendía. El alcohol le alteraba especialmente su entendimiento, su mujer le estaría esperando y sin embargo aquella noche se sentía flotar sin importarle nada, mucho menos la pesada de su mujer.

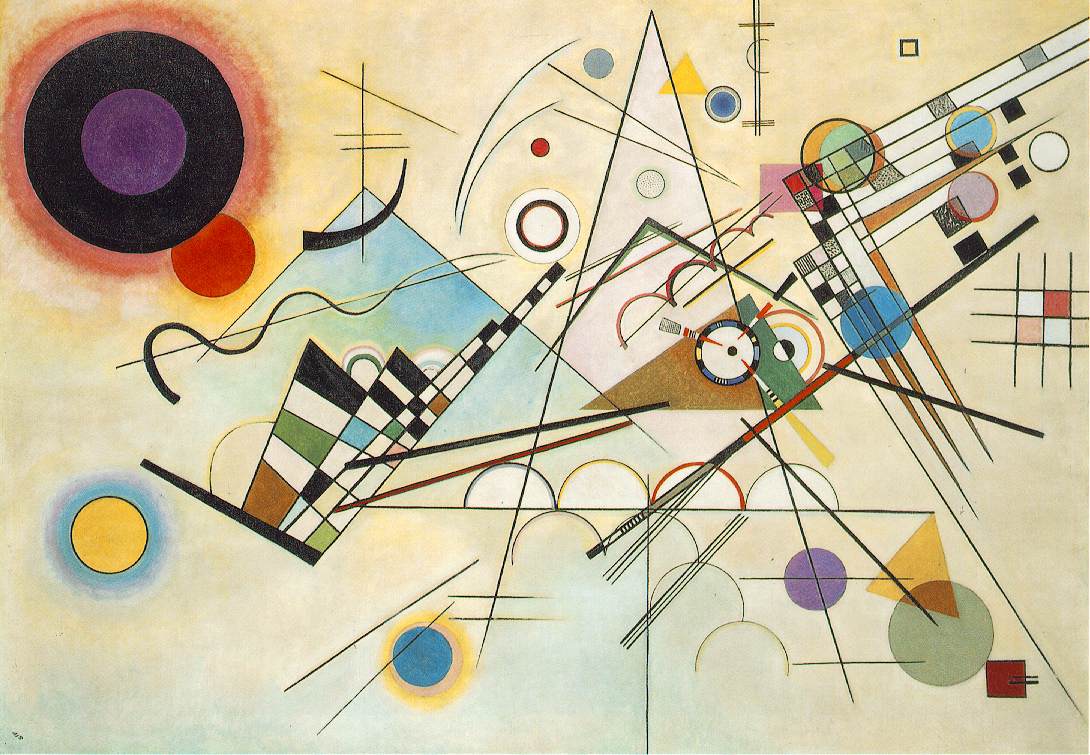

Pintaba sin pintar, en su cabeza se mezclaban mil colores, un estallido de sensaciones que por desconocidas iban cobrando fuerza, flores azules, tornasoladas, rojas, un destello de luz incomprensible y ella a su lado; una explosión de belleza, el mohín en su boca, su pelo rubio. Creyó reconocerla por el vestido, aunque en su confusión, bien podía haber sido otra, todo estaba borroso, y ese olor de las flores de su pelo… Embriagado bailó, solo supo que bailó con ella hasta desfallecer o ¿era su imaginación la que bailaba por él? Nunca lo supo, amaneció al día siguiente en la taberna, dormitando sobre una mesa. Los festejos continuaban pero él, él solo sabía que debía de ir al taller, pintar, tenía que pintar a esa mujer, era lo único que sabía.