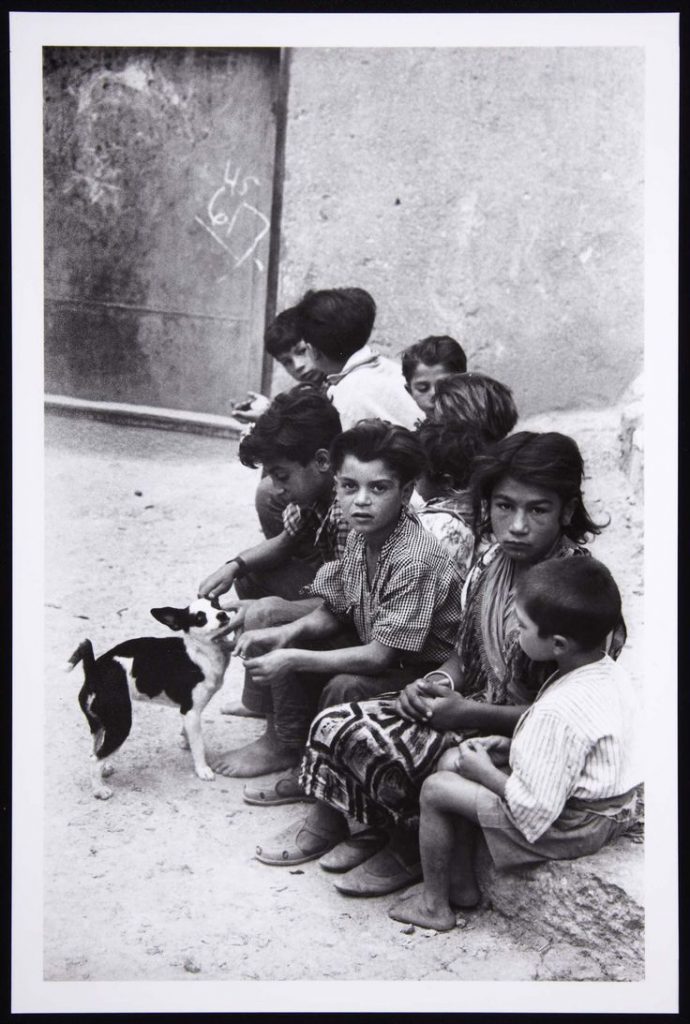

Llovía sobre la noche recién estrenada. El asfalto reflejaba los destellos naranja de las farolas y, a lo lejos, se vislumbraban todavía las luces de colores de navidad suspendidas sobre el cielo azul oscuro. Pronto la claridad fue desapareciendo y solo los faros del coche se abrían paso en la oscuridad, revelando alrededor un paisaje cada vez más desolado. Enseguida llegaron al barrio al que se dirigían que los recibió con un olor a humo agrio. Unos hombres los miraron con desconfianza mientras fumaban bajo un voladizo de uralita. Otros conversaban dentro de una furgoneta y pararon por un momento. Unos niños mojados rodearon el coche, hicieron muecas, tocaron los cristales y luego se alejaron riendo. La calle Carmen Amaya era estrecha, mal asfaltada, iluminada solo por la luz mortecina que salía de las ventanas y las puertas abiertas de las casas bajas. Sin embargo bullía de gente que circulaba por las aceras y formaba grupos de mujeres u hombres o niños nerviosos que no paraban de reir o de correr.

Para estar seguros preguntaron a alguien por donde caía la casa a la que iban, porque no había números sobre la mayoría de las puertas. “Deben ir a ver a la Carmen”, dijo una mujer morena, prematuramente envejecida y vestida con una bata roja, mientras señalaba con el dedo hacia delante. Unos niños salieron corriendo en esa dirección y ya los estaban esperando tres mujeres cuando avanzaron unos cincuenta metros y llegaron a una casa llena de desconchones que hacía esquina. Una mujer grandona de mediana edad con la voz ronca, que trataba de ser amable en exceso, inclinó la cabeza a la derecha mientras los invitaba a entrar. Ellos, los dos hombres y una mujer, vestidos con un chambergo amarillo fosforescente penetraron con sus maletines en una estancia rectangular llena de gente.

Quizá habría unas diez personas repartidas en un tresillo o de pie, mirando fíjamente con los ojos oscuros a los recien llegados. Había al menos cuatro mujeres jóvenes y cuatro hombres, dos de ellos entrados en años pero no viejos. Dos mujeres tenían niños pequeños en brazos. Una televisión parpadeaba al fondo, junto a un aparador, una cocina de butano y un cuadro de Camarón. La cama estaba pegada en la pared que había frente al tresillo. La estancia estaba limpia, caliente y olía a “pisto manchego” que una mujer gorda, con moño, freía en la cocina, lo que producía una sensación confortable. “¿Qué le pasa?”, le preguntó el médico, sin muchas esperanzas de que respondiera, a la mujer que reposaba en la cama con los ojos cerrados. Estaba muy delgada, aparentaba más de noventa años y tenía una piel transparente en la muñeca que le cogió para tomarle el pulso. “Me duele aquí”, contestó con una voz sorprendentemente enérgica, abriendo los ojos y apoyando la mano derecha sobre el pecho. El médico le hizo algunas preguntas más y luego dijo algo a la enfermera que salió al coche y vino con otro maletín más abultado. “Le vamos a hacer un electro, tiene que desnudarse de la cintura para arriba”.

La mujer que inclinaba el cuello dijo algo y todos los hombres salieron de la habitación, unos a la calle, otros a otra estancia que había a la izquierda. El chico joven ayudaba a la enfermera con los cables y también le puso un dedil que de inmediato se iluminó después de parpadear en rojo.“Satura a noventa y cuatro” dijo. Mientras, el médico hablaba con la mujer grandona que ya se había identificado como la hija de la enferma. Le contaba que había salido hacía poco del hospital porque se había roto una cadera y la habían operado, pero que el problema era que no dormía y estaba muy nerviosa. “A veces por la noche cree que vienen a por ella y se pone a gritar. Entonces también se queja del pecho”.

El médico leía un informe y luego se acercó a mirar las medicinas que había sobre una mesa camilla. La enfermera le aproximó una tira de papel que se meció en el aire como si fuera una serpentina. La miró un rato y volvió al lado de la cama. “El corazón está bien no se preocupe. ¿Tiene miedo de algo?”. La mujer miró hacia arriba e hizo un gesto de angustia que desplazó una lágrima justo en paralelo al pelo blanco que reposaba en su mejilla izquierda. Siguieron hablando un rato mientras los hombres asomaban las cabezas por las puertas y la enfermera recogía los trastos. El médico joven observaba la escena con curiosidad. “Yo creo que ese dolor no es del corazón. El problema es que está todavía un poco confusa de la operación y del hospital. Le voy a mandar unas gotas, además de lo que está tomando, para que se tranquilice y duerma mejor…” .

Ya habían vuelto todos los que estaban en la habitación al principio. Un canario se agitó en la jaula que había en un rincón, al lado de un perchero con un sombrero verde. Se dirigieron a la puerta. La hija sonrió y dio ” muchismas gracias” unas cuantas veces, con muchos aspavientos. En la calle se había formado un corro de gente que acompañó con sus ojos al coche mientras daba la vuelta en la calle embarrada. Alguien había hecho una hoguera y un chico comenzó a cantar “volando voy, volando vengo…” con la voz rota que solo tiene un gitano auténtico. En la linde del barrio seguían hablando los hombres. De nuevo los miraron en silencio mientras badeaban un gran socavón encharcado. Los niños aparecieron de nuevo y luego se alejaron dando saltos. Poco a poco el camino se fue iluminando. Seguía lloviendo cuando llegaron al antiguo hospital de Alarcos y aparcaron el coche al lado de la rampa de Urgencias. “Enamoraó de la vida, a veces duele, si tengo frío busco candela…” seguía cantando Camarón, a lo lejos.