Nadie te soporta. Todos te odian. Ellos se lo pierden. Sonrie, cabrón.

Bruce Willis. “The last boy scout”

Parafraseando la frase más célebre de Walter Benjamin (“todo documento de cultura es un documento de barbarie”), lo cierto es que todo documento de cultura ha sido durante milenios también un documento de machismo. Al margen que el vocablo popular “machismo” -al igual que su neologismo que se quiere más científico y de más largo alcance, “heteropatriarcalismo”- sea en gran medida anacrónico cuando lo aplicamos más allá de doscientos años de historia europea, caben pocas dudas de que el reino de la cultura, tanto como el de la política y el de las costumbres en general, ha estado absolutamente monopolizado desde que tenemos memoria por los varones, hasta el punto de que se podría afirmar de que el mundo mental entero de Occidente (y seguramente también, a su manera, el de Oriente, de un modo peculiar según el cual las aspiraciones de ocio y deleite del varón oriental tenían mucho de lo que nosotros calificaríamos de “femeninas”, pero sin que allí se haya producido crítica autóctona alguna al reparto de géneros) ha consistido en una paideia masculina, es decir, en la preocupación por criar, educar y forjar hombres, “hombres de verdad”, como pedía antaño Alaska, para lo cual, si acaso, se requería en parte de la asistencia muy reducida en el tiempo y en la naturaleza de los cuidados de sus compañeras las mujeres. Ante este hecho abrumador, aplastante, la apelación a los pocos teóricos varones –parte de Platón, Condorcet, sobre todo Stuart Mill…- que han reconocido algún fundamento intelectual de igualdad a la mujer resulta casi irrisorio. Y ante esta colosal desproporción, proponer cualquier clase de censura sobre aquellos documentos del pasado que implicasen la menor subordinación de la mujer supondría en la práctica ejecutar una quema de libros tan espectacular como ni siquiera los nazis podrían imaginar.

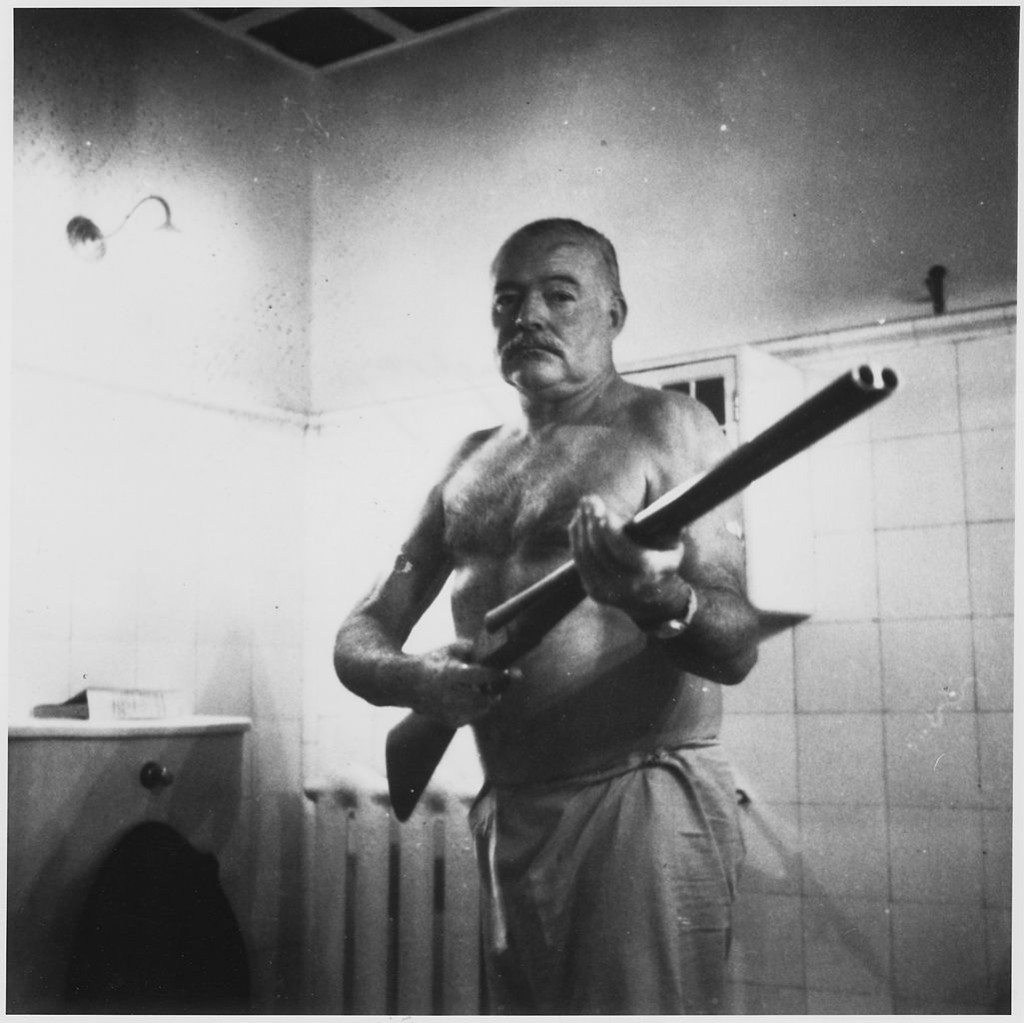

En el terreno de la literatura, claro, ocurre otro tanto de lo mismo. Hubo que esperar hasta el s. XVII para que alguna mujer se atreviese a empuñar la pluma, y no, desde luego, para osar tratar ningún tema relativo especialmente a la situación de su sexo; luego, en el s. XIX, y con la egregia excepción de esa abogada del matrimonio tradicional, esa genia del statu quo sexual británico de su tiempo que fue Jane Austen, las mujeres letraheridas tuvieron que ocultar su condición bajo pseudónimos masculinos hasta la llegada de grandes talentos al descubierto como la Pardo Bazán, Emily Dickinson o Virginia Woolf (todavía en el s. XXI, que parece mentira dados los precedentes, escritoras con olfato comercial como J.K. Rowling entendieron que conseguirían más lectores dirigiéndose a los niños en vez de a las niñas y travistiendo su verdadera identidad). Sin embargo, y eso es lo que quería defender aquí, es justo a partir de ese momento, precisamente en cuanto comienzan a aparecer las escritoras sin disfraz ya de caballeros, cuando los genuinos caballeros escritores dejan de ser tan caballeros y se nos vuelven más machos, más duros, y casi diría que más conscientes de su correosa e irrenunciable masculinidad, cuya esencia viril había que defender ahora con más fuerza que nunca.

Así, entre la muerte de Henry James o Marcel Proust y la consagración internacional, por ejemplo, de Ernest Hemingway o William Faulkner, pasan muy pocos años, poco más de una generación, pero son años de guerra abominable y derrumbe de los valores más acreditados del siglo de la fe en el Progreso de la Humanidad. Esas catástrofes, como las denominó Eric Hobsbawn, parecían justificar de nuevo un retorno a la visión del caballero andante de la literatura romancesca medieval, solo que ahora el paladín venía investido de incredulidad y vacío existencialistas, en vez del arropamiento creyente con que toda una sociedad apoyaba el heroísmo ficticio de un Lanzarote del Valle. La figura del héroe volvía, pues, en sus términos más románticos, y había de ser un héroe masculino, desde luego, porque sólo él se enfrentaba a la vez a la lucha física de la guerra o el crimen y al tiempo a la agonía interior de la soledad y la duda. Los nuevos géneros del s. XX, como el policiaco o la novela de espías, fueron el resultado natural de esta épica del varón en tiempos de incertidumbre, y autores como Graham Greene fueron capaces de fusionar con éxito ambas tendencias, sea para exaltar al santo podrido de debilidades –El poder y la gloria– o para troquelar al hombre de acción desencantado e irónico –El americano impasible–.

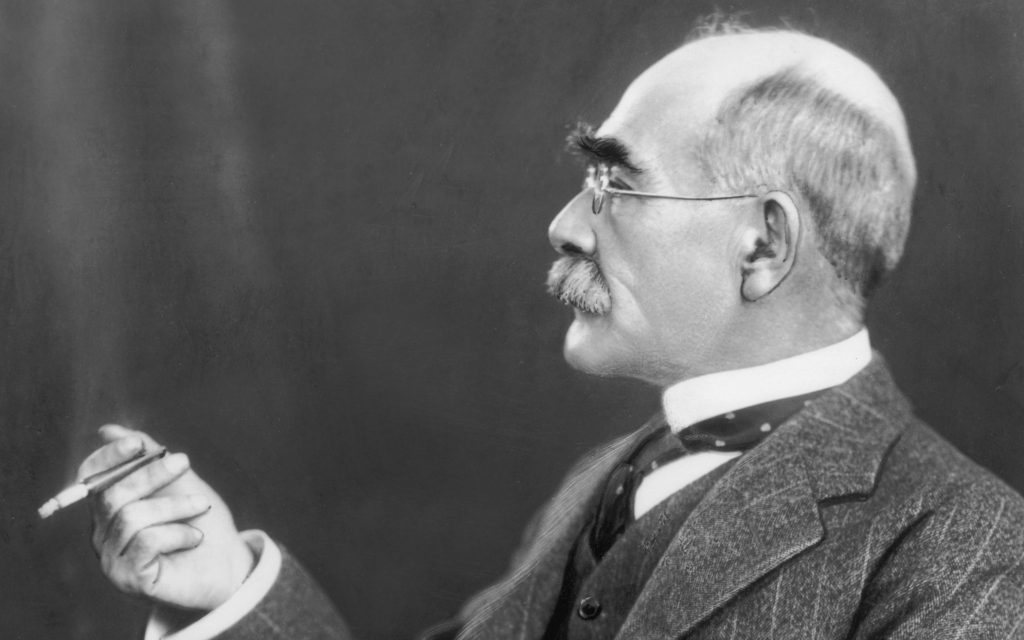

Justamente el cine vendría también a consolidar esta imagen del protagonista estoico que ha pasado de la delicadeza que casi se venía a insinuar entre los últimos literatos del s. XIX (presente, todavía, en los filmes de Charlot) a la rudeza mucho más vistosa y armada con sombrero y pistola de James Cagney, Robert Mitchum o Humprey Bogart. Con un añadido todavía más sangrante, un desplazamiento de papeles que jugaba aun más a favor del hombre frente a los personajes femeninos, y que ya estaba en la literatura coetánea: conforme en la ficción ciertas mujeres se hacían también duras, afiladas, vengativas, vampiresas o mujeres fatales, entonces era el varón que las domaba el que se apropiaba de la carga sentimental, de manera que era la masculinidad la que se terminaba por quedar todo, tanto la poesía como la iniciativa, el acto resolutivo así como el dolor por sus consecuencias. El héroe masculino interesante se convirtió entonces en un señor grave, adusto, callado, a quien tanto otros hombres, como las mujeres pasivas, respetaban en su hermetismo, al entender el gran peso de responsabilidad que caía sobre sus hombros. Así lo veía, por ejemplo, Rudyard Kipling, y así lo sigue viendo hoy, en España, consiguiendo vender con ello miles de ejemplares (que a mí no me parecen en absoluto malos, conste), Arturo Pérez Reverte. Hasta los beatnicks, y los pre-beatnicks o post-beatnicks posteriores, se ajustaron a ese patrón, presentando personajes masculinos locos, atrevidos o siempre colocados, pero para los cuales las mujeres son también comparsas y rendidas admiradoras, cuando no descarados útiles sexuales como en Bukowsky –en su libro titulado Mujeres no hay más mujeres que las que uno se puede “bombear”…

Hace poco he leído dos novelas, una ya veterana y otra nueva, de anteayer. La primera es la reconocida (En la cárcel de) Falconer, de John Cheever, y la segunda, por probar, Diario de un ladrón de oxígeno, de autor anónimo. Este último, que se ha forrado con su vomitona verborreica, tenía que ser naturalmente anónimo, primero porque nadie lo es ya, y esa rareza suscita curiosidad, y después porque lo que cuenta es demasiado políticamente incorrecto como para firmarlo y servir de blanco a la crítica feminista. Se trata de un texto que no carece de mérito, dotado de esa especie de narcisismo autodestructivo tan paradójico que ya estaba en El club de la lucha de Chuck Palahniuk y que hoy parece gustarnos tanto, en parte porque reduce la literariedad al mínimo, y en parte por exhibicionismo de un imbécil en carne viva. Es machista, pero aposta, y como finalmente es un personaje femenino el que llega a extremos de crueldad mayores que los del varón (al fin y al cabo, ya se sabe que cuando ellas son malas, lo son mucho más que ellos, sin sombra de nobleza, o eso me decía sin ambages mi propia y querida tía), éste parece quedar redimido del pecado íntimo por antonomasia de nuestro tiempo. “Anónimo”, sin duda, ha resultado ser un tipo muy listo, porque ha forzado los límites sin traspasarlos, como Tarantino en lo suyo, pero sin hacer correr la sangre. Cheever, en cambio, fue más lírico, pero también en el marco de una lírica de la rudeza que recuerda a Jean Genet, y lo mejor casi es descubrir el porqué su maltrecho protagonista está a la sombra: casi, casi, se trató de un acto de galantería… Ambos son algo así como “cuentos inversos para adultos perversos”, parodiando el título de Roald Dahl, y con ese morbo se leen, un morbo que es ajeno, hasta donde yo conozco, a la literatura llamada o mal llamada femenina. Clarice Lispector, Belén Gopegui, incluso Fred Vargas (otra que oculta inicialmente su sexo bajo pseudónimo delante mismo de nuestras narices supuestamente avanzadas), no se meten, no indagan estos retorcimientos narrativos, ellas se toman muy en serio lo que hacen y nos lo comunican sin dobleces ni interferencias. Estadísticas hay que nos informan de que el número de escritoras realmente célebres y de personajes femeninos significativos ha disminuido considerablemente desde los años cincuenta del pasado siglo hasta hoy, y pienso que es por eso, porque la “textosterona” del héroe o del anti-héroe masculino tiene un mayor sedimento, se ha experimentado más y goza de un crédito mayor tras todo un siglo de cine y literatura machos. Y eso que, en principio, uno piensa que debería ser más atractivo, más nuevo, como poco, explorar la sensibilidad femenina, si tal cosa existe sin constituir por ello esencia alguna, averiguar cuáles son las aventuras o los derroteros de la mujer en un mundo de hombres, preguntarse que ha habido durante siglos escondido y furtivo ahí debajo y nadie se ha atrevido a destaparlo, no vaya a ser que con ello se perdiese el sutil encanto del misterio femenino…

Ahora estoy leyendo Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin, que es una novela de cuidad, donde la ciudad es el personaje principal, después del Manhattan Transfer de Dos Passos y aún más después del Ulises de Joyce, y por tanto de entrada agenérica. Döblin era un hombre muy razonable, abierto y tolerante, y sin embargo hay un capítulo titulado “Trata de blancas” en el que unos sujetos prácticamente lumpen se pasan unos a otros de mano en mano el uso y disfrute de unas mujeres de su misma clase social, como si fueran ganado, como si fueran las reses del matadero para las que poco antes Döblin ha mostrado en la novela tanta compasión. No hay mala intención en Döblin, el pasaje resulta chusco y estimulante y sería una pena, desde luego, que una hipotética cruzada moral lo señalase con el dedo para denunciar otro ejemplo más de infame patriarcalismo en las letras de nuestros antepasados. Invirtiendo la frase amañada de Benjamin, los documentos del machismo son también documentos de cultura, nos guste o no, y habrá que conservarlos intactos para saber exactamente el cómo de lo que fuimos, y a lo que quizá por esa misma causa no deseamos ya volver. Pero, a la vez, también es cierto que la textosterona sigue haciendo estragos en nuestra cultura libresca y cinematográfica, pese a que parece claro que el destino de la humanidad en el tercer milenio será un destino de paridad entre los sexos a escala global o en caso contrario más nos vale irnos bajando de este tren. Ya Hesiodo, en los albores de nuestra cultura occidental, dejaba por escrito rasgos de esa misoginia feroz que ha sido la definitoria de nuestra manera de hacer y de pensar secular, pero la muestra más explícita, también por ser la más ingeniosa, de la hormona textual masculina la dio en nuestra tierra Francisco de Quevedo, que tras redactar el famoso soneto “Amor constante más allá de la muerte” fue capaz de dar a la imprenta esto, otro soneto perfectamente labrado, un poco menos conocido que el otro, tan genial como brutal, y que representa respecto a “Amor…” la actitud opuesta, pero me temo que tristemente complementaria:

Desengaño de las mujeres

Puto es el hombre que de putas fía,

y puto el que sus gustos apetece;

puto es el estipendio que se ofrece

en pago de su puta compañía.

Puto es el gusto, y puta la alegría

que el rato putaril nos encarece;

y yo diré que es puto a quien parece

que no sois puta vos, señora mía.

Mas llámenme a mí puto enamorado,

si al cabo para puta no os dejare;

y como puto muera yo quemado

si de otras tales putas me pagare,

porque las putas graves son costosas,

y las putillas viles, afrentosas.

Atendiendo a una sugerencia del propio autor, y sin demasiada fe en la pertinencia de lo que expongo a continuación, copio literalmente lo que le escribí en un mensaje de correo: “Un solo apunte: me parece un poco eurocéntrico (incluyendo a Estados Unidos en Europa, como concepto cultural y no geográfico), mientras que por ejemplo en la literatura y cine chinos la figura de la heroína femenina es mucho más habitual (si no fuera paradójico, se las podría llamar “caballeras andantes” [mejor: “damas marciales”]). En Japón, sin embargo, son rarísimas las historias con protagonista femenino: ahora mismo solo recuerdo una de mujer vengativa (“Lady Snowblood”, en los 70, que al parecer inspiró “Kill Bill”) y otra de hace poco, sobre una chica entrenada en una especie de secta para luchar contra los tiranos (“Azumi”), normalmente suelen ser violadas por los malos y protegidas por el samurai bueno.” Añado que evidentemente estoy hablando de tradiciones literarias o cinematográficas, no de las modas de los últimos años tan llenos de wonder-women y similares. Asimismo, remito a quien esté interesado a lo que yo mismo he escrito sobre épica oriental (perdón por la autocita o autoenlace): https://humanodivinoymas.blogspot.com/2016/12/espadas-sangrientas.html y https://humanodivinoymas.blogspot.com/2017/07/momentos-estelares-de-la-historia-del_14.html

Gracias!