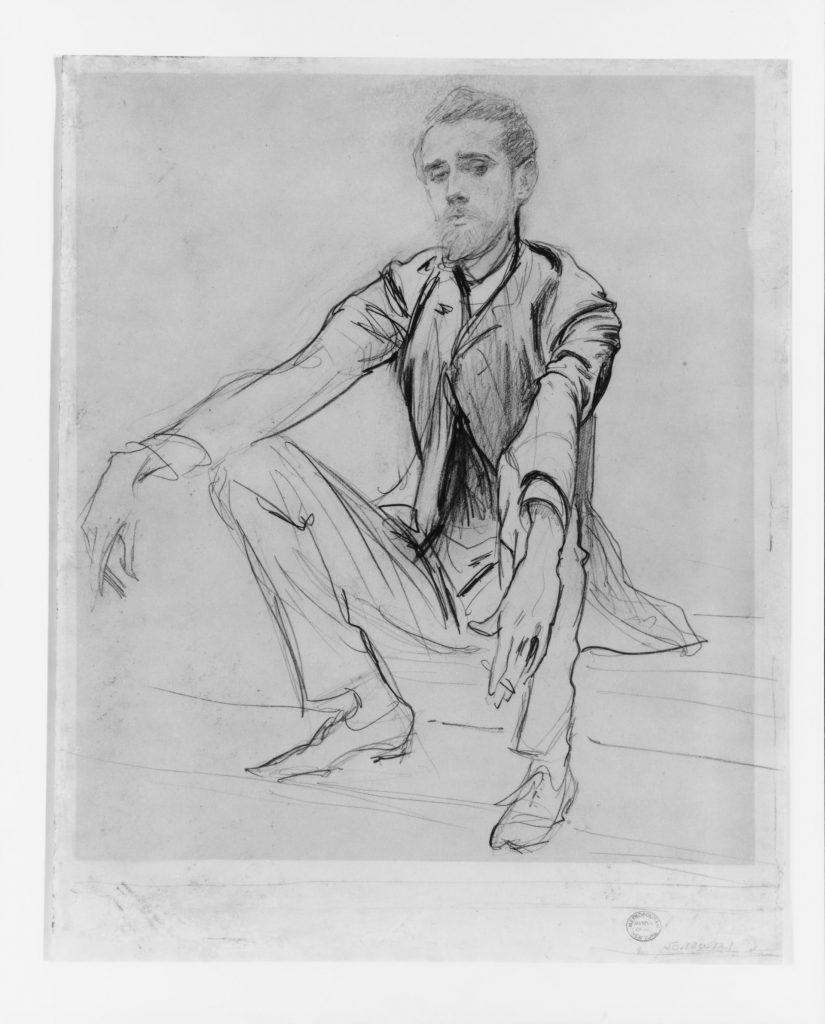

El amigo, también pintor, de quien quiere captarse un gesto que lo defina de alguna manera, una postura de la que emerja algo que la trascienda y que cualquiera, que conozca al personaje, lo reconozca de inmediato emocionalmente o , quien no lo conozca, tenga la sensación de que le revela una forma de ser significativa que tiene relación con su vida y con su arte, algo esencial que tiene que ver con un gusto, un trazo de lápiz o de pincelada que aparece desvelado por otro trazo de lápiz y otra pincelada de alguien que reconoce un talento en una persona del mismo oficio. Imagino a Singer Sargent pintando este retrato, uno entre los que le hizo a lo largo del tiempo, muy rápido, ”alla prima”, quizá una noche ya tarde, después de una cena o una fiesta, cuando el alcohol ya había hecho su efecto y las palabras se escapaban solas, como las manos o el humo de los cigarros, hasta rebelar las máscaras o la melancolía latente bajo el mundo rutilante de la Belle Epoque que sin embargo luego se comprobó que era tan frágil.

Singer Sargent y Paul César Helleu se conocieron en la École des Beaux-Arts de París a los 16 años y desde entonces fueron siempre amigos. Uno de sus profesores era Jean-Léon Gérôme y gente como James McNeill Whistler y Claude Monet también estudiaban allí. Ambos se balanceaban entre el Clasicismo y el Impresionismo que ya comenzaba a emerger en los Salones de aquel Paris que entonces era el centro del mundo artístico. Singer Sangent había nacido en Florencia en 1856 donde sus padres, americanos acomodados y cultos, tuvieron que detenerse por una epidemia de cólera en uno de los viajes periódicos en los que se desplazaban desde Paris, según la estación del año, a las zonas de costa o montaña de Italia, Alemania o Suiza. Debido a esto no lo escolarizaron aunque supieron educarlo esmeradamente, alentando su afición al dibujo y a la lectura. Su madre estaba convencida de que visitando museos e iglesias su hijo conseguiría una educación satisfactoria. Y no se equivocó, porque enseguida destacó y desde muy joven pudo vivir muy bien de los retratos de la alta burguesía de las principales ciudades del mundo hasta convertirse en uno de los pintores más importantes de su tiempo. También Paul Cesar Helleu pudo sobrevivir muy bien como retratista, al oleo o al buril, en aquel mundo y disfrutar de conocer a gente de tanto talento como Proust que lo incluyó como personaje (el pintor Elstir) en su novela En busca del tiempo perdido. En 1912 le encargaron la decoración del techo de la a Terminal Grand Central donde pintó un cielo azul verdoso lleno de constelaciones y signos del zodiaco. También conoció a Cocó Chanel para la que eligió el color beige de su marca (como la arena de la playa de Biarritz temprano, por la mañana) y con la que luego siguieron trabajando su hijo y su nieto como directores artísticos de sus perfumes.

Aquella Belle Epoque (1871-1914), la nostalgia de un mundo que le parecía, en el recuerdo, estable y seguramente bello a Stefan Zweig pero en el que, sin embargo, ya se estaban incubando transformaciones económicas y culturales muy rápidas que presagiaban futuras tragedias. La eclosión de avances científicos insospechados en la física de partículas o en la biología de la evolución; la irrupción del psicoanálisis y la consolidación del positivismo; el inicio de las vanguardias artísticas y de los grandes avances técnicos. La fe en el progreso y la emigración masiva a las ciudades que suponían nuevas posibilidades de libertad y también de miseria para multitud de seres humanos. Paris como centro del arte y de la vida bohemia, de la moda y la diversión. La trasformación de una estética que tanto afectó a algunos pintores que, de pronto, sintieron que su tiempo había terminado pero que, pasado un siglo, nos vuelven a gustar tanto.

“Si busco una fórmula práctica para definir la época de antes de la Primera Guerra Mundial, la época en que crecí y me crié, confío en haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austríaca casi milenaria parecía asentarse sobre el fundamento de la duración, y el propio Estado parecía la garantía suprema de esta estabilidad. Los derechos que otorgaba a sus ciudadanos estaban garantizados por el Parlamento, representación del pueblo libremente elegida, y todos los deberes estaban exactamente delimitados. Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su invariabilidad. Todo el mundo sabía cuánto tenía o cuánto le correspondía, qué le estaba permitido y qué prohibido. Todo tenía su norma, su medida y su peso determinados.”

(…) “En aquel vasto imperio todo ocupaba su lugar, firme e inmutable, y en el más alto de todos estaba el anciano emperador; y si éste se moría, se sabía (o se creía saber) que vendría otro y que nada cambiaría en el bien calculado orden. Nadie creía en las guerras, las revoluciones ni las subversiones. Todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón.”

Stefan Zweig. “El mundo de ayer”

John Singer Sangent en Google Arts & Culture