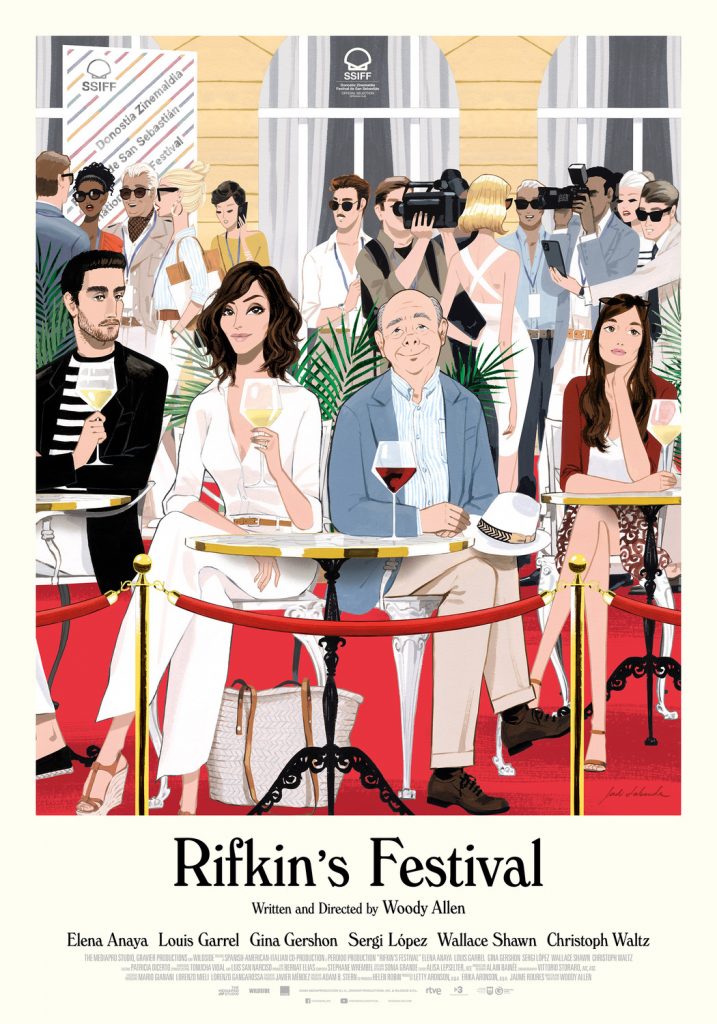

La última pieza de Woody Allen, Rifkin’s festival (2020)contiene, a mi juicio, una suerte de despedida sentimental y vital –en un adiós a todo eso– de su mundo cinematográfico propio y ajeno: películas vistas y películas realizadas. Una suerte de testamento indirecto e impreciso de la que puede ser, probablemente, su última película, realizada por alguien que con 86 años no da por acabada su trayectoria. De aquí ese carácter testamentario de una obra que, apuntando maneras iniciales –¿Cuál es el cine que importa?, ¿el que acierta y triunfa o el que fracasa y de olvida? –, sucumbe al desarrollo harto previsible de amores y desamores, de éxitos y fracasos y de otros desencuentros públicos y privados. En la misma medida en que sus memorias, A propósito de nada, eran otra suerte de despedida de tantas cosas mundanas y retorcidas y que vieron torcer sus expectativas, como con secuencia de componer otro proyecto fallido, escrito más a la contra de la guerra familiar de los Farrow contra los Allen, que una elaboración del pasado vivido y de sus años de formación como guionista.

Despedida imprecisa o pieza frustrada que Allen trata de radicar en el Festival de cine de San Sebastián (SSIFF) en una historia autorreflexiva sobre el amor, la muerte y el cine. También en una repetición de cómo fracasan los proyectos españoles de Woody Allen, de la mano de Jaume Roures y su productora Mediapro Films, como ya ocurriera con Vicky, Cristina, Barcelona (2008). Como si la producción de Roures, tuviera la capacidad de torcer los esfuerzo cinematográficos de Allen. Ahora, por momentos, Rifkin’s festival, parece un documental de publicidad turística de la ciudad de San Sebastián, más que un trabajo cinematográfico atribuible a Woody Allen. Demostrando con ello, la dureza de las caídas, cuando no son advertidas como tales y se omitre cierta decadencia. Y ello a pesar de que, entre el viaje barcelonés de VCB y el tour turístico donostiarra, Allen cuente con piezas tan estimables como Midnight in Paris (2011) –donde se verifica un viaje temporal por el pasado parisino y sus coordenadas culturales, como ahora repite en escapadas cinéfilas–, Wonder Wheel (2017) y Día de lluvia en New York (2019).

Ahora Rifkin’s festival verifica, de la mano del personaje de Mort Rifkin –una suerte de heterónimo de Allen, interpretado por Wallace Shaw–, escritor setentón frustrado, achacoso y profesor de cine, viajante casual al SSIF de la mano de su mujer– agente de cine, interpretada por Gina Gershon– un viaje al pasado del cine que se hacía antes, como queda claro en diferentes momentos: citas, collages visuales o incorporación de fragmentos de alguna film mitificado–. Y que contrasta con el cine adocenado y replicante que se celebra y bendice en la actualidad, de la mano de festivales y críticas convencionales. O de mano de los grandes éxitos de taquilla. Como si Allen careciera de interés por las nuevas películas, frente al peso memorial del cine del pasado, en donde en otras ocasiones, hemos visto la veneración sostenida y repetida por Allen en torno a directores emblemas como Ingmar Bergman y Federico Fellini, sobre todo. Veneración básicamente, por el cine europeo –Nouvelle Vague, algunos Neorrealistas italianos desfasados, la solemnidad nórdica del hermético Bergman y un tardío Buñuel– y poco o nada, por el cine estadounidense de esos años; por más que entre sus realizaciones se cuenten películas memorables: desde John Ford a Alfred Hitchcock, desde Nicholas Ray a Fritz Lang. Sólo cede el brazo de esas predilecciones, al consabido lugar común de Orson Welles y Ciudadano Kane. Con ello señala sus condición prevalentes de director de cine europeo –o del más europeo posible– residente en New York, en esa suerte de intelectualidad judía, liberal y un poco apátrida. Y apunta a su mejor recepción en Europa que en Estados Unidos, fruto de sus planteamiento más intelectuales que próximos al espectáculo. Por ello, en el contexto de Rifkin’s festival, el profesor de cine y escritor fallido, Mort Rifkin, sostiene que ‘cuando una película tiene éxito, ya es sospechosa de ser comercial’. Una rara conciencia dividida, entre la creación y el espectáculo como aspectos ¿irreconciliables? del cinematógrafo. Lo que, si parece cierto en el devenir del séptimo arte, es su deriva hacia la banalidad creciente que prestan los efectos visuales y virtuales, y la demanda de programas simplificados, lejos de los alambicados y seductores planteamientos del cine de autor y del cinema-calité. Y en esta divisoria Allen-Rifkin opta por ese sentido minoritario y difícil del cine de autor, como defendiera la revista francesa Cahiers de Cinéma a lo largo de los años sesenta.

Por eso lo del testamento alleninano de esta, su última película. Viaje cinéfilo en una suerte de decálogo –o eneálogo– cinematográfico de diferentes preferencias –y monomanías personales de Allen– de la historia del cine. Como si Allen careciera de interés por las nuevas películas, frente al peso memorial del cine del pasado y a su actual condición preferente de escritor, que elude las presiones de las grandes operadoras y mayors de la distribución y producción. Como ya advertimos en estas páginas al hablar sobre sus memorias, en el trabajo La semilla del genio: “Por más que Allen diga que “me considero fundamentalmente un escritor, y ello es una bendición, porque un escritor nunca depende de que lo contraten para trabajar, sino que genera su propio trabajo y elige su horario”, pesa más sobre todos nosotros, su condición de hombre de cine”.

Por eso lo del testamento alleninano de la historia del cine. O de la historia de su cine. Podría haber optado Allen por hilvanar –como cuentas y cuentos del collar de perlas del pasado filmado– con sus propias piezas cinematográficas: desde Manhattan (1979), Anna y sus hermanas (1986) o Días de radio (1987), desde Annie Hall (1977), La rosa púrpura del Cairo (1985) o Macht point (2005), para componer un mosaico de reflexiones sobre esos años y sobre el cine de esos años. Y sobre él mismo. Pero Allen opta por apuntar más alto para componer una suerte de canon personal del cine del siglo XX. Piezas recreadas en clave de sueño de Rifkin, filmadas en blanco y negro. Ciudadano Kane (Wells), Giulietta de los espíritus (Fellini), Un hombre y una mujer (Lelouch), Jules et Jim (Truffaut), A bout de souffle (Godard), Persona y Fresas salvajes (Bergman), El ángel exterminador (Buñuel) y El séptimo sello (otra vez, Bergman). Componen el reguero de esas sentimentalidad forzada y melancólica, donde la exclusión de todas las aportaciones inmensas realizadas desde Estados Unidos queda justificada por la revancha que verifica Allen sobre productores y críticos de su país. Pero también de sus, a veces, forzado esquematismo. Por ello ya apuntamos con ocasión de reseñar sus memorias que: “Incluso cuando afirma lo rudimentario de su puesta en escena, frente a esos directores que ensayan y repiten tomas en aras de una perfección: “como cineasta soy un imperfeccionista (sic). No tengo paciencia para rodar escenas una y otra vez con el objetivo de contar con planos adicionales”. Aunque sea capaz, acto seguido, de desmontar lo dicho: “A todas mis películas les vendría bien un segundo intento”. Como si no estuvieran acabadas nunca. Y por ello, las podamos seguir viendo”. Ahora más que otras veces, es cierto lo afirmado por Allen sobre su propio trabajo: “A todas mis películas les vendría bien un segundo intento”. Entendiendo lo fallido del primero.

______________________________________________________________________________