Existen momentos que demandan, que piden a gritos que dejes lo que estés haciendo. Que escuches, que sientas.

La llamada. ¿De quién? Tal vez sea la de los dioses y ande yo tan confundida que yerre en el emisario. Aunque insisto en creer que es de dentro de donde proviene. La voz, la urgencia. Que soy yo, esa que vive en las profundidades – oculta por fuerza o voluntad – la que clama por ser escuchada.

Y tantas veces le he fallado, y tantas otras la he desoído que aún me cuesta comprender de dónde saca las fuerzas para gritarme una vez más. Para. Tú, ahí arriba. Déjalo ya ¿O es que finges, de nuevo, no escucharme, maldita? Y trato entonces de cubrirme de ruido. Para que ahogue el estruendo de su voz. En mi cabeza ordeno y mando, urgencias irreales, necesidades que nunca fueron tal cosa.

Y a veces lo logro y ella, altiva, aún erguida en su infinito orgullo, chasquea la lengua en señal de desaprobación y, digna, se retira a sus profundidades.

Pero otras no. Otras, desarma todas mis ataduras, adopta su forma original. Una mulata Calipso. Capaz de embravecer mares calmos, de tornar cielos rasos en temible tempestad. Y es entonces cuando mis manos corren ágiles por el teclado, cuando mi mente percibe más allá. Cuando veo, por el quicio de una puerta medio abierta, un rayo de luz, cegadora, que deja entrever, que lleva a pensar.

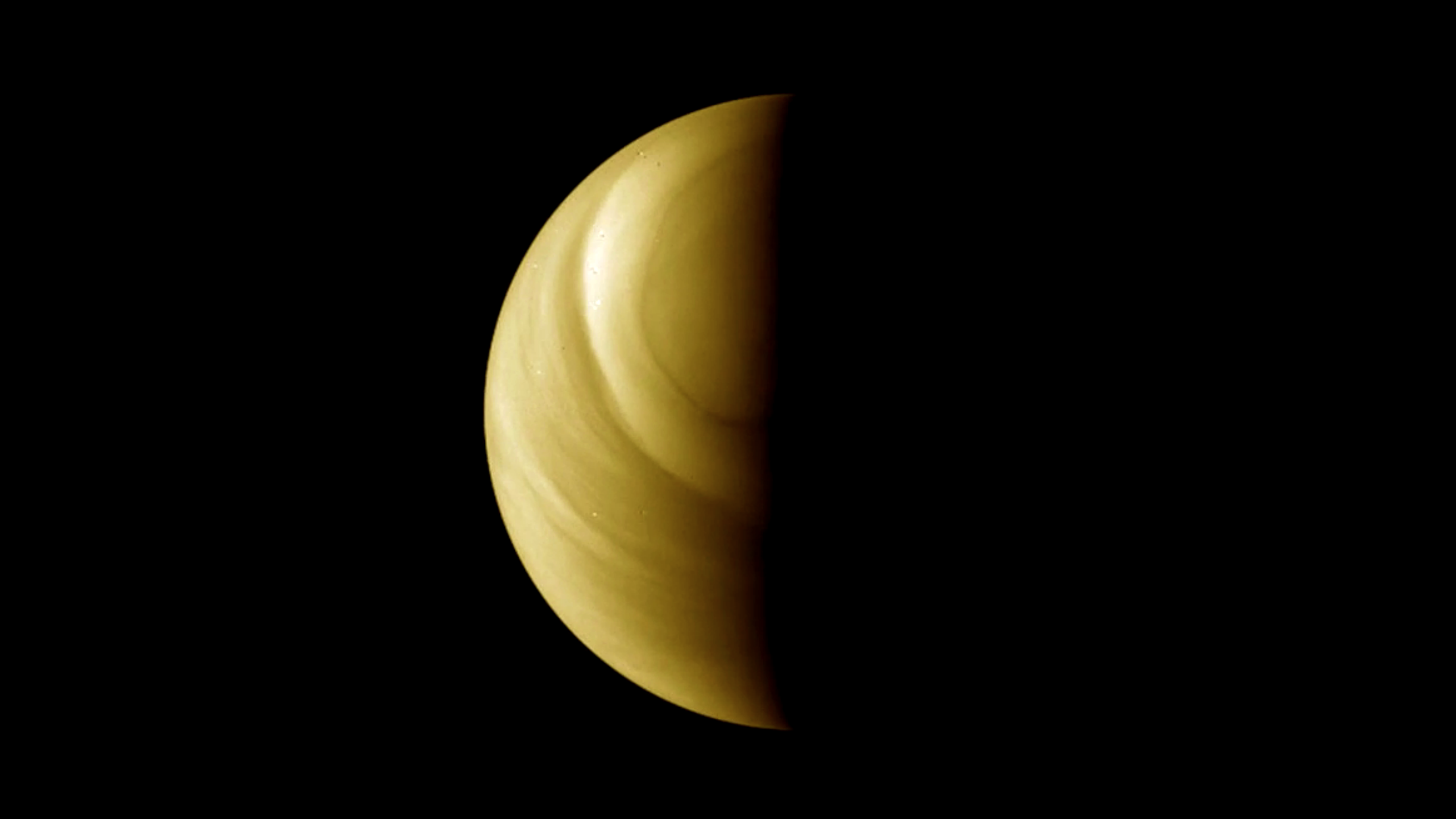

Y daría cualquier cosa porque mantuviese entonces mi Calipso su reinado. Juraría pleitesía para siempre a sus rizos salados, a su piel de bronce. Pero, desde lo más alto de un trono dorado, desde la cúpula celestial donde habitaron los dioses del Olimpo, ella me mira. Tan segura de sí misma que logra hacerme empequeñecer aún más. Y, iluminada por todo el saber, decide desaparecer, una vez más, en las entrañas de mi alma.