Lo mismo nos da, pues ambas nos valen. Los que estén familiarizados con esa manía/obcecación del director austriaco por mostrar los (por otra parte abundantes) “tramos duros” de sus filmes mediante la radical sobriedad en la puesta en escena sabrán de lo que hablo. La visualización de momentos tan agresivos como la muerte del niño y la posterior reacción de sus padres en Funny games (1997 y 2007), la mutilación genital o el deprimente acto sexual en La pianista (La pianiste, 2001), la escena de acoso en un vagón del suburbano al personaje de Juliette Binoche en Código desconocido (Code inconnu, 2000) o los castigos corporales infligidos a los niños de La cinta blanca (Das weisse Band, 2009), todo ello se podría circunscribir en buena medida a lo que se ha dado a llamar la “concepción baziniana de la puesta en escena”, esto es, la fidelidad absoluta al curso de la acción narrada, lo que supone que dicho curso no se puede adulterar de ningún modo (cambiando de plano, por ejemplo) si no se quiere traicionar la realidad de lo mostrado. En este sentido, Haneke se distingue como uno de los más espartanos y rigurosos exégetas de la doctrina. El seguimiento de las acciones en planos largos, usualmente fijos, el desuso de música extradiegética y la rigurosidad de la ambientación conforman, en líneas generales, el estilo Haneke (no exactamente baziniano, como ahora veremos, aunque como ya he dicho toma de él buena parte de sus presupuestos), que siempre se ha tildado de frío y desapasionado, lo que, creo yo, no es exactamente cierto, como ahora intentaré demostrar.

Lo que en un primer momento se saca en conclusión es que el cineasta practica con las estrategias antes mencionadas una cierta desdramatización, la suspensión de los factores emocionales que rodean a ficciones de un carácter denodadamente cruel. Pero en Haneke, el alejamiento formal para con el contenido no implica ni la indiferencia hacia éste ni mucho menos su banalización. Es más, pocos directores hay hoy en día tan preocupados por lo que cuentan (y por cómo lo cuentan). Si se le acusa de frío y desapegado, esta afirmación debe tener en cuenta que la austeridad de la mirada que emprende Haneke sobre sus historias no obsta para que sus películas no produzcan sensaciones altamente desestabilizadoras en el espectador. Es incluso la propia puesta en escena la que provoca el sentimiento de incomodidad, de angustia general, ante lo que se está viendo, no simplemente el contenido. Lo que resulta escalofriante de la mutilación genital de La pianista no es sólo lo que se nos muestra, ni la parsimonia con la que la protagonista ejecuta la acción, sino la parquedad retórica de toda la secuencia: la cámara se limita a encuadrar a Isabelle Huppert en plano general, siguiéndola en panorámica en su trajín por el lavabo para detenerse, en riguroso plano fijo, cuando el personaje realiza el acto en cuestión para que, una vez acabado, siga el mismo trayecto, a la inversa. Como si, de esta manera, el director presentase el conflicto dramático en su completa desnudez, en su más chocante (para nosotros) cotidianidad.

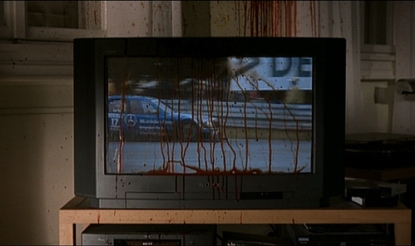

Pero tampoco quiero demostrar lo evidente: Haneke consigue turbarnos gracias a un estilo que, a través del vaciado retórico, da una apariencia inopinadamente verídica, y por tanto traumática, a lo que expone. Vale. Lo que me gustaría destacar es la doble acción que implica la puesta en escena en Haneke, la doble configuración que supone su mirada, que es la que el espectador se ve obligado a adoptar. Lo primero: al registrar acciones completas, sin (apenas) cortes, se obliga al público a mirar dichos actos en toda su duración, a contemplarlos con toda su carga angustiosa y desestabilizadora, sin que los juegos con los cambios y tamaños de los planos nos escatimen un ápice de esta “esencia maligna”. Lo segundo: en la visualización de acciones desagradables, importa tanto lo que se muestra como lo que no. Me remito de nuevo a la escena de La pianista. Cuando vemos al personaje de la Huppert practicándose una mutilación genital, Haneke evita caer en la tentación de mostrarnos el sexo del personaje: el plano, mantenido a una distancia prudencial, la enfoca de perfil, y aunque adivinamos lo que la protagonista se está haciendo, sólo un hilillo de sangre que se desliza por el borde de la bañera en la que está apoyada ejerce de “pista visual” del acto. La también mencionada escena de Funny Games resulta muy ilustrativa. El momento en que los asaltantes matan al niño de un escopetazo se visualiza mediante el plano de la pantalla de un televisor que bruscamente se empapa de sangre. El siguiente plano, de nueve minutos, muestra a distancia de general el conjunto de la escena: el padre herido tumbado en un extremo del salón, la madre atada en el medio y el cadáver del hijo al otro extremo. Lo interesante es, primero, que la cámara no se acerca y, segundo, que lo más traumático, el cuerpo sanguinolento del niño, nunca aparece completamente definido en el encuadre, pues siempre se nos muestra semi-oculto por la mesilla del televisor ante el que ha sido sacrificado.

retórico, da una apariencia inopinadamente verídica, y por tanto traumática, a lo que expone. Vale. Lo que me gustaría destacar es la doble acción que implica la puesta en escena en Haneke, la doble configuración que supone su mirada, que es la que el espectador se ve obligado a adoptar. Lo primero: al registrar acciones completas, sin (apenas) cortes, se obliga al público a mirar dichos actos en toda su duración, a contemplarlos con toda su carga angustiosa y desestabilizadora, sin que los juegos con los cambios y tamaños de los planos nos escatimen un ápice de esta “esencia maligna”. Lo segundo: en la visualización de acciones desagradables, importa tanto lo que se muestra como lo que no. Me remito de nuevo a la escena de La pianista. Cuando vemos al personaje de la Huppert practicándose una mutilación genital, Haneke evita caer en la tentación de mostrarnos el sexo del personaje: el plano, mantenido a una distancia prudencial, la enfoca de perfil, y aunque adivinamos lo que la protagonista se está haciendo, sólo un hilillo de sangre que se desliza por el borde de la bañera en la que está apoyada ejerce de “pista visual” del acto. La también mencionada escena de Funny Games resulta muy ilustrativa. El momento en que los asaltantes matan al niño de un escopetazo se visualiza mediante el plano de la pantalla de un televisor que bruscamente se empapa de sangre. El siguiente plano, de nueve minutos, muestra a distancia de general el conjunto de la escena: el padre herido tumbado en un extremo del salón, la madre atada en el medio y el cadáver del hijo al otro extremo. Lo interesante es, primero, que la cámara no se acerca y, segundo, que lo más traumático, el cuerpo sanguinolento del niño, nunca aparece completamente definido en el encuadre, pues siempre se nos muestra semi-oculto por la mesilla del televisor ante el que ha sido sacrificado.

Es decir, Haneke nos empuja a divisar lo traumático, lo desagradable, la mierda que se esconde tras las tranquilas apariencias. Lo que gran parte del cine actual se preocupa por evitar. Pero esta formulación de lo indecible lleva aparejada toda una moralidad, una ética de la mirada. Haneke consiente en mostrarnos el horror, pero se niega en redondo a exponer directamente los centros traumáticos de sus historias. Porque no todo puede ser objeto de mirada (después de todo, la sugerencia basta para activar los dispositivos de la imaginación), y practicar lo contrario sería caer en el morbo. Las películas del austriaco pueden tratar temas morbosos, pero no son morbosas. Frente a la generalizada inflación de las formas en el cine actual, que nos inocula fórmulas de representación del horror basadas en el manierismo, en el coqueteo con los bajos instintos del espectador por ver y que, implícitamente, cae en la banalización de lo expuesto, Haneke propone un modelo crítico de representación que, no por ser menos representacional (y por ello no real), es menos justo y, quizá por esto mismo, menos eficaz. La mirada de Haneke restituye en gran medida la importancia de la imagen y de los temas que trata.

De todo esto se derivan una serie de conclusiones, o más bien refutaciones de ciertos tópicos asociados al austriaco. En primer lugar, la consideración, basada en la temática de sus obras, de Haneke como un cineasta misántropo y cruel. Si bien todas las secuencias citadas al comienzo del post apuntan a una visión cáustica del mundo, no es menos cierto que el estilo de Haneke interpela al espectador y le hace parte activa de lo que está viendo. El cineasta aún cree en la capacidad del espectador de ver y de rastrear más allá de las apariencias. Un plano como (otra vez) el de La pianista no deja de albergar (y lo digo sin asomo de frivolidad) una cierta carga de optimismo al delegar una enorme confianza en los espectadores. Las miradas a cámara en Funny Games no hay que interpretarlas tanto la burla de un perverso demiurgo como la invitación de un humanista sui géneris a replantearse el lugar que adopta cada uno ante los hechos que narra un filme (y sobre todo un filme como ése). Segundo punto: la visión de Haneke como un epítome de la posmodernidad. Al contrario, creo que Haneke no es un cineasta posmoderno, sino plenamente moderno, y por lo tanto mucho más radical que tantos otros ídolos posmodernistas. Porque Haneke no inventa nada nuevo, cierto. La ética de la mirada la tenemos en muchos autores anteriores. No obstante, su permanente empeño en no banalizar lo que vemos, en hacer hincapié en las formas de representación de lo traumático, en cuestionarse la realidad de lo mostrado en pantalla, su negativa a sumergirse en la hipervisibilidad tan grata al cine contemporáneo (en la cual todo es susceptible de verse, de tratarse, de manipularse sin mostrar las cartas al espectador), su obcecación en remover al respetable mediante revulsivas ficciones, le encuadran en una tendencia propiamente moderna de concebir el hecho cinematográfico, más arriesgada, renovadora (sí) y subversiva que muchas obras pertenecientes a autores contemporáneos, elevados al Olimpo de la (falsa) vanguardia artística.

De todo esto se derivan una serie de conclusiones, o más bien refutaciones de ciertos tópicos asociados al austriaco. En primer lugar, la consideración, basada en la temática de sus obras, de Haneke como un cineasta misántropo y cruel. Si bien todas las secuencias citadas al comienzo del post apuntan a una visión cáustica del mundo, no es menos cierto que el estilo de Haneke interpela al espectador y le hace parte activa de lo que está viendo. El cineasta aún cree en la capacidad del espectador de ver y de rastrear más allá de las apariencias. Un plano como (otra vez) el de La pianista no deja de albergar (y lo digo sin asomo de frivolidad) una cierta carga de optimismo al delegar una enorme confianza en los espectadores. Las miradas a cámara en Funny Games no hay que interpretarlas tanto la burla de un perverso demiurgo como la invitación de un humanista sui géneris a replantearse el lugar que adopta cada uno ante los hechos que narra un filme (y sobre todo un filme como ése). Segundo punto: la visión de Haneke como un epítome de la posmodernidad. Al contrario, creo que Haneke no es un cineasta posmoderno, sino plenamente moderno, y por lo tanto mucho más radical que tantos otros ídolos posmodernistas. Porque Haneke no inventa nada nuevo, cierto. La ética de la mirada la tenemos en muchos autores anteriores. No obstante, su permanente empeño en no banalizar lo que vemos, en hacer hincapié en las formas de representación de lo traumático, en cuestionarse la realidad de lo mostrado en pantalla, su negativa a sumergirse en la hipervisibilidad tan grata al cine contemporáneo (en la cual todo es susceptible de verse, de tratarse, de manipularse sin mostrar las cartas al espectador), su obcecación en remover al respetable mediante revulsivas ficciones, le encuadran en una tendencia propiamente moderna de concebir el hecho cinematográfico, más arriesgada, renovadora (sí) y subversiva que muchas obras pertenecientes a autores contemporáneos, elevados al Olimpo de la (falsa) vanguardia artística.

Ante un panorama en el que las tendencias de representación hegemónicas, a través de la lógica de mercado, establecen su monopolio en todos los ámbitos de lo cinematográfico y en el que las formas alternativas (que no ya combativas) de hacer cine semejan verse abocadas a un callejón sin salida de invisibilidad, solipsismo o, simplemente, imposibilidad de materialización, la reivindicación de espacios no susceptibles de mirarse hacen del cine de Haneke una bocanada de subversivo aire fresco que irrumpe en ese contexto ya mencionado de hipertrofia fílmica. En un momento como el actual, la filmografía de este austriaco se antoja más que necesaria, por su potencial desestabilizador, azote de posiciones unívocas y acomodaticias, y por la ética radical que conlleva su puesta en escena. Y es que todo cine que se quiera subversivo o combativo está necesariamente ligado a un fuerte sentido de la ética. Es un cine, el de Haneke, que no necesita la visceralidad de Von Trier o el absoluto hermetismo del último Godard (tampoco desdeñables, claro, aunque no siempre alabables) para legitimarse como arma arrojadiza contra el status quo contemporáneo, tendente al escepticismo y por tanto a la inacción. Un cine que busca nuevas vías de conocimiento y que, consecuentemente, no da respuestas, sino que plantea preguntas desde nuevas ópticas.

Comments are closed.