En Budapest se desciende rápido, casi a la misma velocidad a la que se asciende. En el metro circulan las escaleras mecánicas más rápidas en las que yo me haya tambaleado. Además, poseen ese ruido mecánico tan estridente y obsoleto tras el que parece que vayan a quebrarse para detener el tiempo en el subsuelo. No alcanzo a leer la hora y el lugar del concierto que aparece en el cartel que cuelga de la pared de piedra. Es el sábado, pero qué sábado, pienso mientras el papel satinado se va haciendo cada vez más pequeño tras de mí y de la señora con boina azul que me saca casi medio cuerpo en esas escalares tan empinadas, fabricadas para bajar hasta el lecho donde descansa el Danubio. Tampoco se puede a esta marcha fotografiar con la mirada las caras del resto de gente que sube en dirección contraria, para intuir a ráfagas dónde van y en qué piensan. En las escaleras mecánicas de la parada de Deak Ferenc Ter para cruzar de Pest a Buda por debajo del río es imposible. Son peldaños de vértigo, raudos y desafiantes.

El taxista no ha hablado de ello. No ha pronunciado ni por un momento la premura que se gasta la capital húngara en transportar las almas debajo de su piel. Tampoco yo he caído en anotarlo. Quizás es cosa mía y nadie más se ha percatado de tal celeridad. Tal vez su prisa dependa de las horas puntas, en las que nadie quiere conocer a nadie o quizás es porque el interior de Budapest también está en continuo movimiento.

Es un hombre castaño, de piel morena, no muy alto y de complexión normal. Podría pasar por madrileño o de Albacete, pero es húngaro. Viste con vaqueros y un jersey de rayas en tonos granates y verdes y desde el tercer segundo después de escuchar el portazo de la puerta de su taxi negro sé que no callará y que nos hará hablar. Su inglés es parco y atropellado pero se expresa sin problema, pausadamente. Acompaña su alocución con miradas hacia el asiento de atrás por el espejo retrovisor. A veces gira su cabeza, pero solo cuando se sorprende de que en España las cosas vayan como van. Abre la boca y yo agrando mis ojos en dirección a la luna delantera. “En Hungría siempre hay crisis. Vivimos en una crisis continua desde la caída del comunismo”, advierte tranquilamente.

Durante los veinte minutos que durará el recorrido de regreso al aeropuerto se interesa por nuestro viaje, por cómo nos han tratado sus vecinos y nos pregunta nuestras impresiones de la ciudad. Quiere saber qué hemos comido, el nombre de los platos y la bebida; también los monumentos y restaurantes que hemos visitado y los que más han llamado la atención de nuestros sentidos. Parece un enviado del Ministerio de Turismo para exprimir nuestras experiencias. Un taxista dispuesto a disparar preguntas de un formulario establecido, mientras se queja de la corrupción política y del esfuerzo que tienen que hacer las clases medias. En Hungría también cuecen habas.

Yo le cuento que el primer día supe que regresaríamos al restaurante Anker Klub, por algo tan sencillo como sus precios, su ambiente joven, la calidad de su carta y el trato. Que los bares ruina me cautivaron con su aire desaliñado y su mentalidad alternativa, especialmente el veterano Szimpla Kert (Kazinczy utca 14), que llegó a ser considerado haca unos años el tercer mejor bar del mundo según la guía Lonely Planet. Interiores locos en construcciones y fachadas de la era soviética y creativos patios y naves industriales para tomar una cerveza al tiempo que se asiste a una ponencia o se disfruta de una exposición fotográfica.

También le confirmo que la crisis se nota en los establecimientos cerrados y dejados a su suerte entre grafitis y ventanas rotas; en las paradas de tranvía y de autobús, en el frío suelo de la entrada al metro, en las personas mayores empujando carros de cartones y tesoros mugrientos y en los semáforos en verde cuando las mismas razones con distintos rostros se acercan a pedir una limosna. Esas realidades que se aprecian más en las grandes ciudades si queremos observarlas.

Pese a contar con casi dos millones de habitantes y ser la capital del país, Budapest no hace ruido. Tampoco es caótica ni parece tener las arterias obstruidas en exceso. Pero sus ambulancias y las sirenas de la policía chillan muy alto durante interminables minutos en los que sabes que algo va mal. Es un lugar en el que merece la pena perderse para no encontrarse y aparecer por ejemplo en el barrio judío, con noches jóvenes y ruido de risas entre copas de vino, con ópera y paseos nocturnos por sus puentes. En su gran mercado de abastos se pueden degustar los platos más exquisitos de la ‘cuisine’ húngara mientras contemplamos a la gente comprar patatas, codillos y guindillas con denominación de origen.

Es una ciudad donde los enamorados se piden matrimonio a orillas del Danubio y la televisión pública reside en la Plaza de la Libertad, en uno de los edificios más llamativos de Budapest por su grandilocuencia. Proyectado por Ignác Alpár, posee elementos arquitectónicos de los antiguas templos griegos y hasta los años cincuenta fue sede de la Bolsa.

“Debo decirle, señor taxista, que Budapest me ha impactado”. Le explico que ahora entiendo por qué la llaman el París del Este, y es que no está diseñada y construida para dejar indiferente a nadie. Buda, con su encanto medieval y sus rincones judíos y turcos que se esconden entre ingentes edificios barrocos, está coronada por el castillo y se extiende a orillas del río más largo de Europa midiéndose con Pest, a la que está conectada desde el siglo XIX por el Puente de las Cadenas. Pest es la parte moderna, con la avenida Andrassy, que desemboca en la plaza de los Héroes y está salpicada de restaurantes de lujo y tiendas de ropa y joyería con precios insultantes. La hermana húngara de los Campos Eliseos.

En Buda, la imagen del parlamento desde el Bastión de los Pescadores es majestuosa, más aún con los brillos de la noche. Construido entre 1885 y 1904, es el tercer parlamento más grande del mundo después del de Rumanía y el de Argentina. Una joya bañada por las aguas del indomable Danubio. Un grupo de estudiantes españoles dispara decenas de fotografías a sus caras, con el parlamento minúsculo de fondo y la basílica de San Esteban. No se han detenido a observarlo, sólo lo capturan como parte de un paisaje para reproducirlo después comprimido en la pantalla de un ordenador, mientras se lamentan de haber salido con los ojos cerrados. Las fotografías no hacen justicia a las vistas desde Buda.

La memoria se construye con balizas reflectantes que alertan del olvido y Budapest es un jardín de estatuas, laureles, iconos, plazas, calles y placas recordando a alguien que hizo lo mejor que pudo por Hungría. Una país marcado por los enfrentamientos y los bombardeos que ha resurgido de sus cenizas desde que Budapest fue Aquincum para medirse con las capitales europeas. Es una ciudad que nunca perderá la memoria. Y como prueba, la plaza de los Héroes, en honor a los siete jinetes magiares que conquistaron Hungría en el 896 d.c., y el Parque de la Memoria, un museo abierto para contemplar las figuras políticas de la era soviética.

Al taxista también le cuento que me gusta el color amarillo-viejo de los tranvías, pero es que tengo una debilidad: me pierden las ciudades rotas por un río y arañadas por los tranvías. Le digo que regreso a Inglaterra habiendo notado en mi cuerpo la lluvia fría mientras me bañaba al aire libre. Hungría destila calor. Tan solo Budapest cuenta con 118 fuentes termales. Le pregunto también si es verdad eso de que el escultor de la reconstrucción del Puente de las Cadenas se suicidó saltando al Danubio cuando escuchó que las estatuas de los leones que lo presiden estaban mal hechas porque les falta la lengua. “Puede ser, claro, son leyendas”.

La carrera termina a las puertas de la terminal 1 del aeropuerto de Budapest cuando nos ayuda a bajar las maletas. Son las cinco de la mañana y la ciudad duerme. Estrecha nuestras manos y se despide con un ‘good luck’. Yo y mi impresión de Budapest regresamos a la sombría Inglaterra.

Si algún día viajáis a Budapest y un taxista os pide que le habléis de la capital de Hungría y le contéis vuestras impresiones no olvidéis decirle que las escaleras mecánicas descienden y ascienden muy rápido, como debe ser, aunque no de tiempo a echar la vista atrás para quedarnos con las historias que cuentan los carteles. Por eso y por lo demás, Budapest es más, mucho más que un paisaje de fondo para un fotografía.

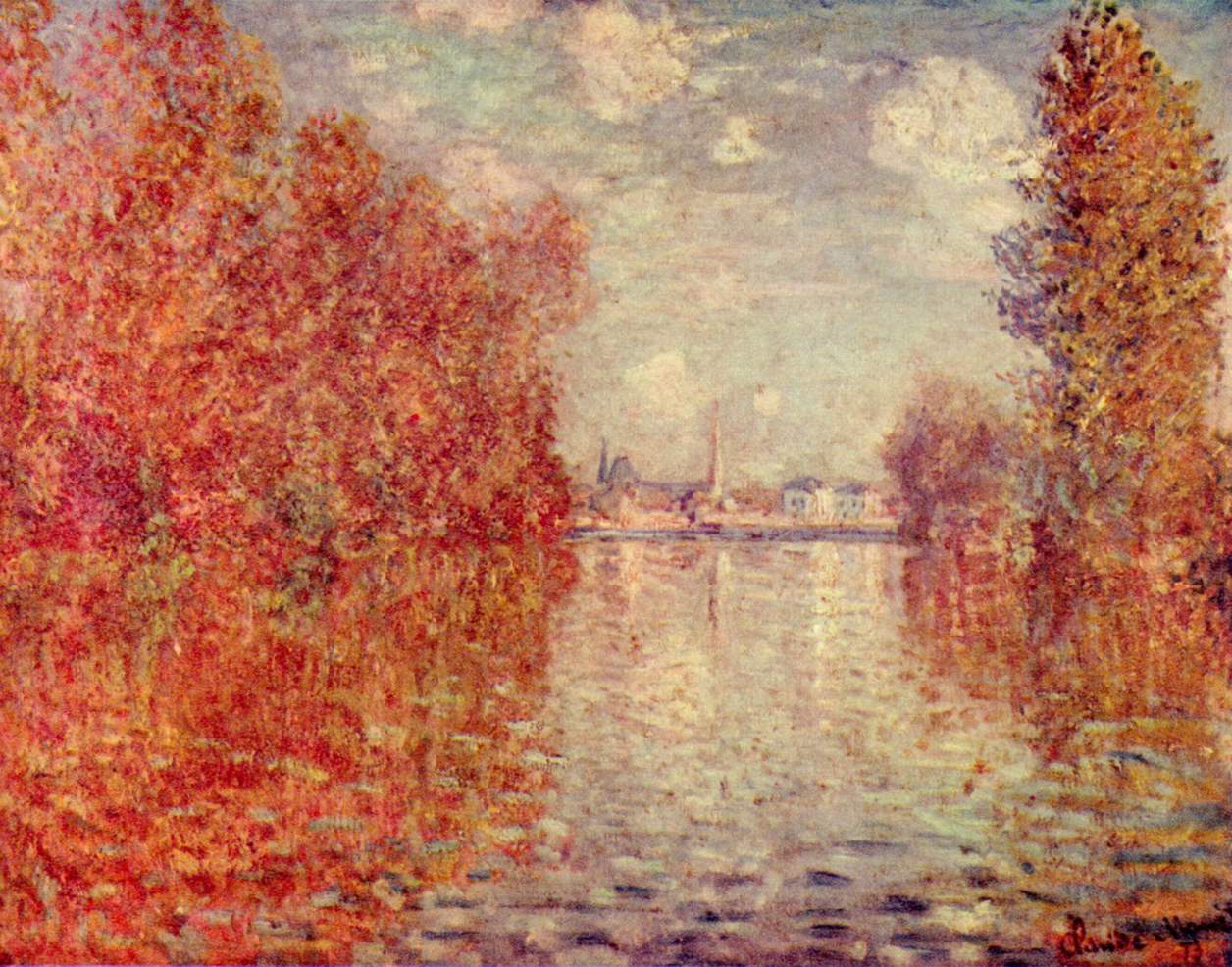

*Las imágenes son del fotógrafo Carlos Sendarrubias.