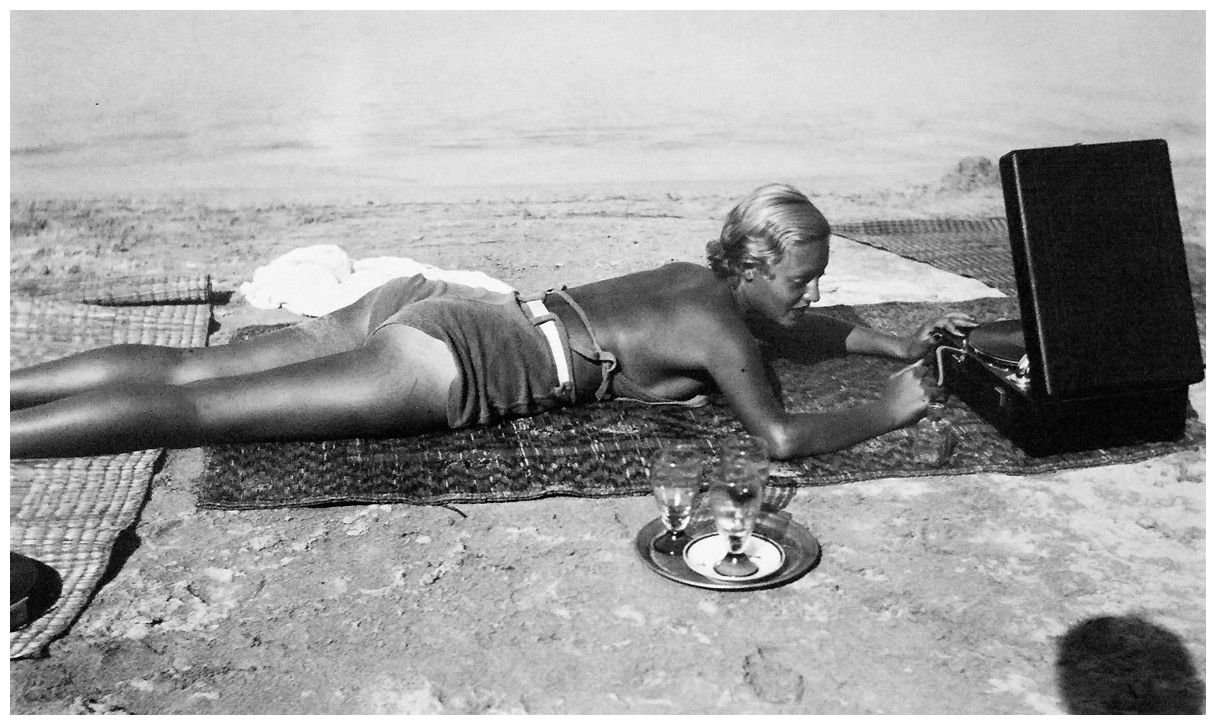

Abrió los ojos y el horizonte le devolvió una línea curva. Varias, en realidad. Se había dormido en la toalla, boca abajo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, bajo un sol que no creaba sombras, pero antes veía el mar delante de él y ahora no podía retirar los ojos de una gota, una perla pequeña y perfecta que, lenta en su desnivel, rodaba directa hacia el ombligo de aquella desconocida.

Cada respiración marcaba el principio y el fin del mundo. Tanto daba. Esa piel lisa como un desierto sin viento crecía de pronto, levemente, llena de aire lento, para volver a la planicie original en cada espiración. Y allí estaba él, hipnotizado, sin moverse para no romper el momento, el prodigio, aunque sus brazos le pidieran cambiar de posición, estirarse. Estirarse. Nada le habría gustado más que hacerlo en dirección a ese cuerpo tan próximo, obscenamente próximo, dulce invasor de su espacio.

Su espacio. Siempre había pensado que su nombre le daba la medida del territorio que ocupaba en el mundo. Siro Prim y Pla, administrativo del Ayuntamiento de Tarrasa, se sentía pequeño, y en nada le ayudaba un nombre que se solucionaba en tres golpes. Pero, en una playa repleta, ese espacio, de pronto, se había visto aún más reducido: su toalla era la que marcaba los límites de sus posesiones, pero benditas fronteras las que admiraba desde su línea de demarcación.

La gota, su gota, de pronto, aceleró la marcha y enseguida dejó de saber de ella, perdida en aquel ombligo. La dueña de aquella autopista dorada se había levantado y le daba la espalda para buscar algo en el bolso. Era imposible dejar de mirar aquel edificio moreno. Su mirada trepaba, lunar a lunar, muy rápido, sobre aquellas escápulas, por si se acababa el tiempo y la vida dejaba de tener sentido de pronto. Siro Prim y Pla no había admirado nunca una piel femenina, nunca tan de cerca.

Su delicioso horizonte próximo volvió la vista al frente para mirar hacia el agua antes de ponerse boca abajo, con una indolencia eterna. No esperaba que lo mirase y no lo hizo.

Vio, entonces, aquella portada tan familiar entre las manos de la desconocida. Ese mismo cartón verde, casi tan desgastado como el de su propio libro. Estaba tan cerca de ella que vio cómo sus ojos, que parecían colgados de un columpio de pestañas, se deslizaban por el primer verso. “Soy la que soy, casualidad inconcebible…”. Ese primer verso. La polaca. “Mi Szymborska”, pensó.

No pudo contener las palabras cuyo orden conocía de memoria. “Como todas las casualidades”, le dijo.

Ella volvió los ojos, interesada. Y como si mirase el objeto más extraño del mundo, le contestó: “Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto”.

“Maletas, una junto a otra, en una consigna”, le devolvió él.

Y comenzaron a saltar de verso en verso, como si sorteasen olas. Desapareció la playa. Desapareció la toalla y sus límites. Y ella le sonrió como sólo puede sonreír quien cree haber encontrado algo muy valioso.

“Todo principio no es más que una continuación y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto por la mitad”.

*Los versos pertenecen a los poemas ‘Una del montón’ y ‘Amor a primera vista’, de Wislawa Szymborska, recopilados en el libro ‘El gran número. Fin y principio y otros poemas’, de Poesía Hiperión. 2010. Todas las fotografías son de Jacques Henri Lartigue.