Ya me habéis leído antes de ahora, pero con distinta voz. Yo solo era un jovenzuelo huidizo y dolorido del mundo, abrumado por el rapapolvo que me había dedicado un profesor blandiendo un ejercicio lleno de heridas como un campo de amapolas. Aterrorizado ante la perspectiva de otra terrible regañina paterna, e influido por El diablo de la botella de Stevenson concebí en mala hora un pacto contra natura. Tracé con tiza azul líneas prohibidas en el suelo: Una X marca el lugar. Invoqué al viejo Tusitala sacrificando en holocausto un viejo ejemplar de Frederick Forsyth. “Ayúdame. Luego, haz de mí lo que quieras.” Mi sangre emborronó las páginas amarilleantes impresas por Plaza y Janés.

En la siguiente prueba escrita desoí, por considerarlas descabelladas, las ocurrencias que me llegaban como susurros. Mi situación empeoró. En el examen definitivo la desesperación me incitó a copiar al pie de la letra todas las patrañas que me dictaba Tusitala. Conceptos extravagantes, interpretaciones contrarias al paradigma, citas literales apócrifas, bibliografías de fiabilidad onírica. Llegó a tanto mi abandono, que no me sorprendí al conocer la calificación de sobresaliente.

Así, escribiendo al dictado, pude completar mi expediente académico sin mayores problemas, e incluso con felicitaciones. Acabada la universidad, soñé con la gloria literaria, asunto que hoy en día reviste mayor dificultad que en el siglo XIX. Como era de esperar, todas las editoriales rechazaron los manuscritos de Tusitala que yo firmaba. Terminé por aceptar un trabajo de negro literario, en la confianza de que así ganaría oficio. ¡Con qué dedicación me iba bisbiseando la voz los giros en la trama, las respuestas ocurrentes, los adjetivos imprescindibles, las soluciones inesperadas! Nuestro primer libro publicado alcanzó un resonante triunfo, cuyos laureles y vanidades culturales gozaba un tercero.

Transcurridos un par de años en la faena, y sin dejar de soportar mi acostumbrado ostracismo editorial, aprendí a sacar rendimiento de la situación. Trabajé a destajo para cumplir con los compromisos de renombrados escritores que aguardaban su turno en mi lista de espera. Seguiré callando sus nombres, pero reconozco que me envanecí viéndolos en sequía de ideas, reducidos a mendigar algo de nuestro inagotable genio. Les impusimos adelantos y porcentajes cada vez mayores, que no se atrevían a rehusar, pues conocían de antemano que el éxito estaba asegurado.

No tardé demasiado en cansarme de la industria editorial, de las promociones, de los escritores presuntuosos mezclándose en cócteles. Pero estaba mucho más harto todavía de escribir como un forzado, repitiendo estructuras y clichés de los que nadie obtenía sino distracción banal y negocio. Ensoberbecido, desengañado, abandoné aquel gremio. Y en mis peores pesadillas, sentía rugir las rotativas lanzando millares de libros de bolsillo, o me incorporaba sobresaltado oyendo la voz de Tusitala que chillaba en mis oídos: “¡Billetes de cien! ¡Billetes de cien!”

Después de varios tumbos laborales, recalé en un puesto de creativo publicitario. Allí inventábamos narraciones que convertían en una emocionante aventura tropical el consumo de café cultivado por campesinos miserables. Metamorfoseábamos en metáforas de aire fresco las ropas cosidas con sudores de talleres asfixiantes. Alterábamos con aliteraciones salutíferas los despojos de bestias estabuladas en condiciones insanas. Tusitala sabía que todo se vende mejor con una buena historia. La realidad ya es demasiado cruel como para aceptarla y además, querer pagar el precio.

También yo pagué un precio muy alto. Ser consciente en cada momento de las patrañas sociales que se repiten continuamente no es algo que ayude a mi timidez natural. Poseída toda mi capacidad de fabular por el demonio que me domina, y harto de tanta simulación, no acierto a fingir las mentiras que me permitan encajar en ningún ambiente, trabar amistades o enamorar a las mujeres. Únicamente me tienen en cuenta cuando coloco mis endiabladas ficciones, pero cuando me canso de mantenerlas en pie, no obtengo sino desprecio. Desprecio y soledad.

La mentira, lubricante, aflojatodo y antioxidante del mundo. Estamos programados para dispensarla por doquier, para disimular y disfrazar nuestras intenciones. Pero también para aceptarla como se aceptan los cuentos infantiles, como se acepta una disculpa, como se acepta una píldora endulzada o un placebo, con la esperanza de quien quiere agarrarse a un milagro. Y cuanto más grande el bulo, mayor es la disposición a tragarlo. ¿Hay mentiras mayores que las de los gobernantes, los banqueros, las religiones, los nacionalismos, los medios de comunicación, los deportes? Quizás las de la literatura, que se alimenta de nuestra sed inagotable de infundios. Me pregunto si será más infeliz quien no sepa engañar o quien no sepa creer. En todo caso, yo carezco de ambas habilidades.

Hace ya mucho que renuncié a copiar narraciones al dictado. Las que firmé yo las tengo apiladas por decenas en un armario, junto con las respuestas negativas de otras tantas editoriales. Desde hace una semana estoy aprovechando los amaneceres, en que parecen remitir los gritos de Tusitala, para escribir de nuevo por primera vez con la sinceridad de un adolescente. Intento poner negro sobre blanco mi ser íntimo, mi desolada soledad, la emoción que me inspiran las luces del nuevo día con sus promesas siempre incumplidas. Pero nada consigo por ahora que merezca el gasto del papel que lo sostiene. ¿Por qué soy incapaz de escribir algo que parezca tan auténtico como es mi vulgar humanidad? ¿Por qué no sirven de nada horas ante el teclado, sufriendo lo indecible, como si escribiese con mi sangre? No es de extrañar. El escritor se hace rompiendo páginas fallidas. Seguiré escribiendo, a escondidas de mis demonios, cueste lo que cueste. Sí, tendré que continuar escribiendo hasta que logre algún día publicar a mi nombre un texto que de verdad merezca leerse. Tal vez entonces conjure mi maldición. Mientras tanto, permaneceré siendo lo que Tusitala ha querido hacer de mí. Un personaje de una mala novela.

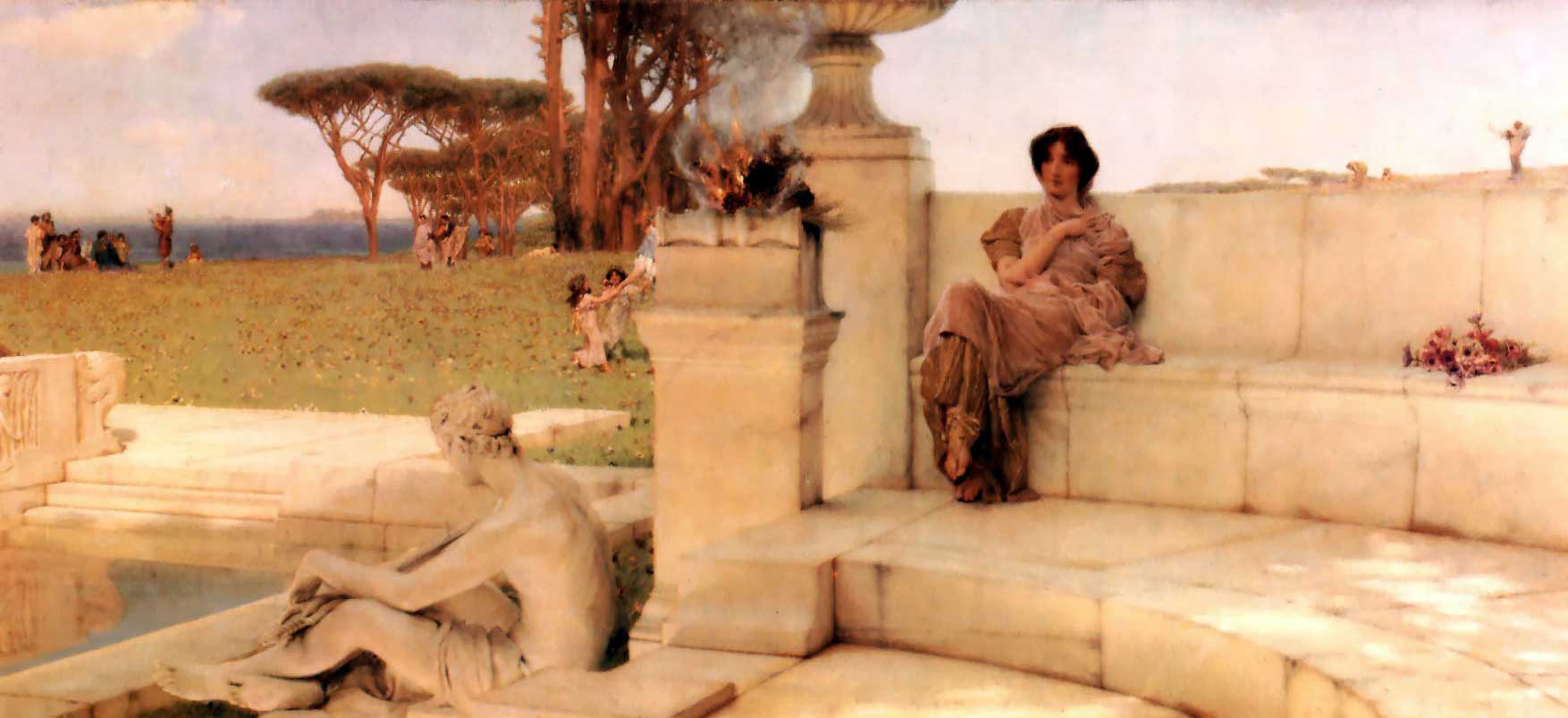

*Las imágenes en color que acompañan el texto son de Joel Robinson.

R.L., para su amigo Jaime, desde la infancia:

MI SOMBRA

Mi sombra no es muy grande y va siempre conmigo,

pero qué hacer con ella, yo nunca lo he sabido.

Es idéntica a mí, mide lo mismo de alto,

y salta junto a mí cuando a la cama salto.

Lo más raro que tiene es que crece a su modo,

no como hacen los niños, que es siempre poco a poco;

porque a veces se estira cual si fuese de goma

y es tan pequeña a veces que se esfuma y se borra.

No tiene ni noción de cómo juega un niño,

y encuentra mil maneras de ponerme en ridículo.

Se nota que es cobarde por cómo se me pega,

pero yo hago igual que ella: ¡me pego a mi niñera!

Un día muy temprano, antes de verse el sol,

salí al jardín: brillaba rocío en cada flor;

pero mi sombra vaga, dormida y haragana,

no se vino conmigo y se quedó en la cama.