Puede suceder que uno conozca a un escritor desde hace más de treinta años, que sepa definir exactamente su aspecto y muchas anécdotas de su vida y de la de sus amigos, pero no lo haya leído nunca, aunque tenga muchas buenas referencias de él. Entonces llega una tarde especial, en la que uno no para de trabajar en otra cosa, pero sabe que tiene un libro de ese escritor para refugiarse a ratos, un libro que ha llegado de imprevisto, que no está de moda, que no le ha recomendado nadie, pero que aparece por casualidad y lo sumerge en ese placer inigualable de una buena lectura.

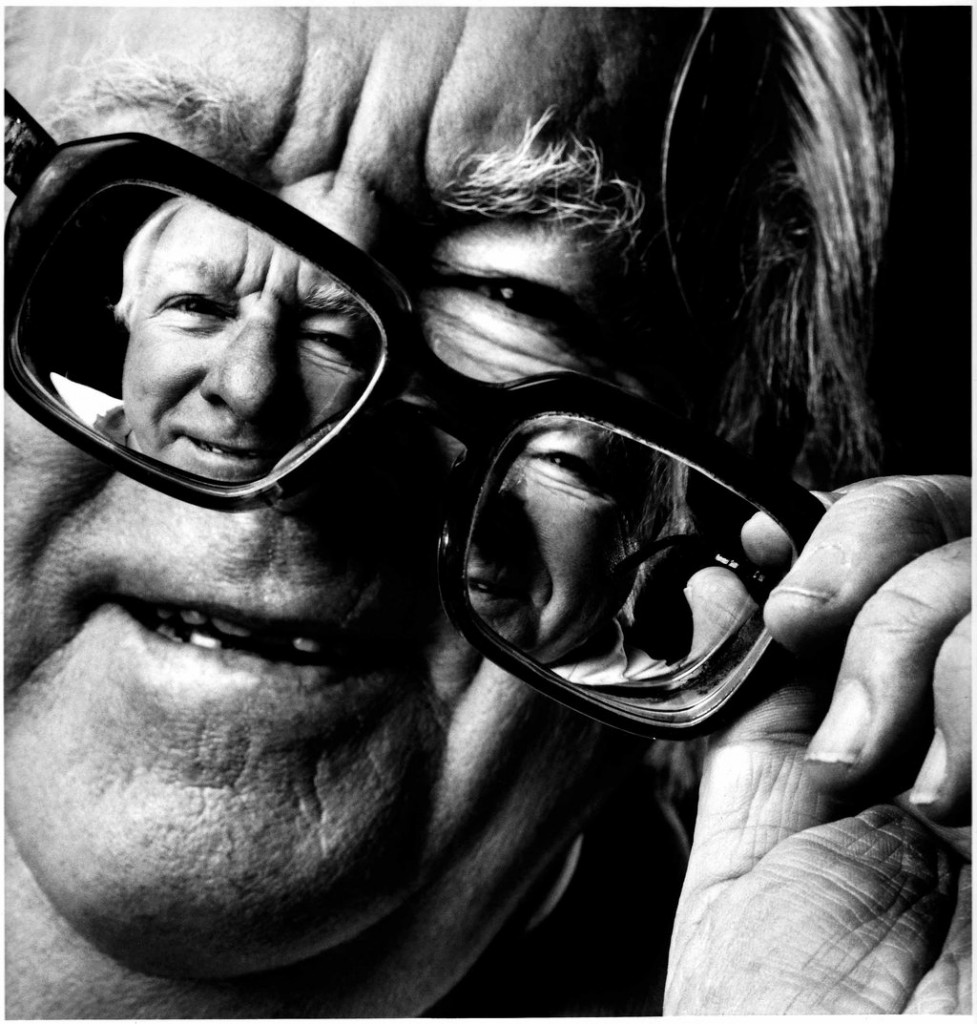

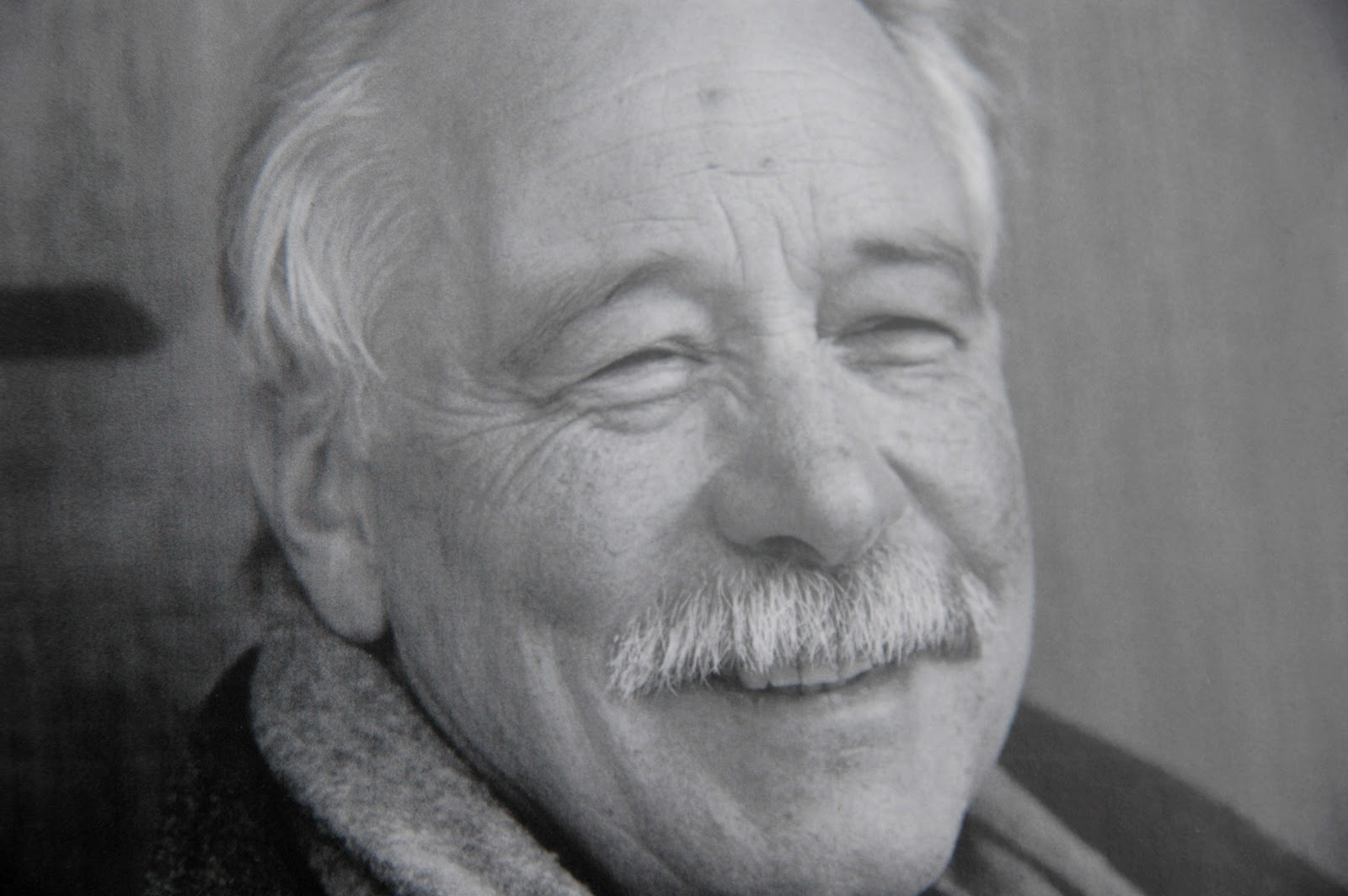

Ese aspecto espigado visto en múltiples fotografías, frágil sólo en apariencia, de larga barba y gafas redondas, que recuerda a Valle Inclán. Su fuerza para oponerse a la Primera Guerra Mundial que lo acercó a Russell y lo hizo discutir en un principio con Keynes por su colaboración en el gobierno. Su pertenencia a “Los Apóstoles” ese club tan exclusivo de Cambridge, en el que todos eran elegidos desde dentro, por sus sobresalientes cualidades, y luego al grupo de Bloomsbury otro club de aristócratas cultivados con mucho talento y veleidades transgresoras en plena época victoriana.

Litton Strachey que ha aparecido en muchos libros que he leído a lo largo de los años: en “Al sur de Granada” de Brenan, en la “Autobiografía”de Russell, en el “Keynes/Hayet” de Nicholas Wapshott, en “Matrimonio y moral en la época Victoriana” de Gertrude Himmelfardb, en otros libros de los que olvidado el título porque escribo de memoria, sin siquiera tratar de buscarlos. Littonque, de pronto, me sumerge en la vida y el tiempo de Isabel I, de la que apenas sabía nada, la reina que hundió la armada invencible, en cuyo periodo escribió Shakespeare o Francis Bacon.

Leo a ratos el libro y miro biografías, fotos, documentales sin parar de moverme en un tiempo del que se pueden aprender tantas cosas, sobre todo de la magnífica prosa de alguien que cambió la forma de hacer biografías, que parece dar vida a la vieja reina y convertirla en un personaje de novela …

“Desde su pergeño exterior hasta las profundidades de su conciencia, cada partícula de su ser estaba transida por las desconcertantes discordancias entre lo real y lo aparente. Bajo las ceñidas complicaciones de su atavío —el pomposo guardainfante, la gorguera rígida, las mangas hinchadas, las profusas perlas, los dorados cendales ampulosos—, la forma femenina se esfumaba y en su lugar veían los hombres una imagen —magnífica, portentosa, artificio por ella misma creado—, una imagen de la realeza, que, como por milagro, además, estaba viva. La gran reina después imaginada, la heroína de corazón indómito, esforzado, que hizo inclinar la cerviz a la insolencia de España y aplastó la tiranía de Roma con gallardos y resueltos ademanes, no se parece más a la reina auténtica que la Isabel vestida a la desnuda. La posteridad, empero, goza de privilegio. Aproximémonos; ya no ofenderemos ahora a aquella soberana si alzamos, para mirar, sus vestiduras.

Su corazón indómito y esforzado, los ademanes gallardos y resueltos, todas aquellas heroicas actitudes eran sin duda visibles para todos, pero su significación genuina, dentro del esquema general de su carácter, era abstrusa y complicada. La mirada aguda y hostil de los embajadores españoles vio algo diferente: en su opinión, el rasgo sobresaliente de Isabel era la pusilanimidad. Se engañaban, pero estaban más cerca de la verdad que el espectador distraído.

Se habían puesto en contacto con aquellas fuerzas del espíritu de Isabel que, incidentalmente, resultaron fatales para ellos y que, en definitiva, provocaron el enorme triunfo de la reina. Triunfo no dimanante del heroísmo. Todo lo contrario; la gran política que prevaleció durante la vida entera de Isabel fue lo menos heroica que pueda concebirse, y la historia auténtica de la soberana perdura como lección ingente para melodramaturgos del gobernar. En verdad, triunfó merced a todas las cualidades que están ausentes en el héroe: disimulo, flexibilidad acomodaticia, indecisión, morosidad dilatoria, parsimonia. Casi podría decirse que el factor heroico apareció principalmente en la extensión con que se dejó conducir por esas cualidades.

Verdaderamente era menester su corazón indómito y esforzado para invertir doce años en convencer al mundo de que estaba enamorada del duque de Anjou y para escatimar los víveres a los hombres que derrotaron a la armada; y es que en ese sentido era, muy de veras, capaz de todo. Se halló a sí misma cuerda en un mundo de maníacos violentos, entre fuerzas opuestas de terrible intensidad: los nacionalismos rivales de Francia y España, las religiones rivales de Roma y de Calvino. Durante años había parecido inevitable que ella fuese aplastada por una o por otra de esas fuerzas, y si sobrevivió fue por haber sabido enfrentar los empujes extremados que la circundaban con lo también extremado de su astucia y su falsía.

Sucedió, pues, que la sutileza de su mente se adaptaba con exactitud a las complejidades del ambiente europeo. El equilibrio de poderes entre Francia y España, el equilibrio entre las fuerzas de los bandos en Francia y Escocia, la fortuna cambiante de los Países Bajos, hicieron posible una tortuosidad diplomática que no ha sido posible desenmarañar completamente hasta nuestros días. Burghley era el servidor que había elegido, era un administrador celoso con cualidades trasunto de las suyas; y más de una vez Burghley hubo de renunciar a comprender la actitud y los procedimientos de su señora.

Y no era sólo su inteligencia el instrumento adecuado, lo era asimismo su temperamento. Su mezcla de lo viril y lo femenino, de vigor y sinuosidad, de pertinacia y vacilaciones, era también exactamente lo que se requería. Un instinto profundo hacía casi imposible para ella tomar una determinación firme sobre cualquier asunto. O, si la tomaba, procedía en el acto a contradecirla con supina violencia, y, después, a contradecir su contradicción aún más violentamente. Tal era su modo de ser: flotar, cuando el cielo estaba sereno, en un mar de titubeos; y, cuando el huracán bramaba, dar bordadas, con bruscos virajes, de una parte a otra.

Si hubiese procedido de otro modo, si, conforme al patrón establecido para el enérgico hombre de acción, hubiese estado provista de capacidad para adoptar una línea de conducta y seguirla inflexiblemente, habría estado perdida. Habría llegado a encontrarse inextricablemente enredada en las fuerzas circunstantes, y, casi sin remedio, habría sido destruida. La salvó su femineidad. Sólo una mujer podía haber jugado con ventaja tan sin escrúpulos; sólo una mujer podía haberse decidido a abandonar por completo, sin pudor, los últimos vestigios, no ya de seriedad, sino de altivez, de honor y de vulgar decencia, con tal de no ceder a la apremiante necesidad de afirmar y dignificar, de modo auténtico, su espíritu.

Es cierto, no obstante, que la aptitud femenina de evadirse no hubiera bastado. Urgía también evitar con valor viril, con viril energía, si había que escapar al apremio que llegaba hasta ella de todas direcciones. Y también fue dueña de tales cualidades, pero su eficacia se limitó en ella —y fue la paradoja final de su carrera— a hacerla lo bastante fuerte para volver la espalda, con tenacidad indomable, a las vías de violencia.

Personas religiosas de su tiempo vieron con aflicción su conducta; y los historiadores imperialistas se han desesperado, a propósito de ella, desde entonces. ¿Por qué no había de haber cortado sus vacilaciones y trapacerías y asumido un noble riesgo? ¿Por qué no se lanzó, audaz y francamente, a capitanear la Europa protestante, a aceptar la soberanía de Holanda y a encender con denuedo la antorcha de una guerra contra el catolicismo, que lo destruyese y transfiriese el imperio español al dominio inglés? La respuesta es que no le importaban ninguna de esas cosas. Comprendía ella su genuina naturaleza y su misión genuina mejor que sus críticos. No era ella uno de los caudillos protestantes sino por accidente de nacimiento; en su ánimo era profundamente secular, y su destino la señalaba para ser campeón, no de la Reforma, sino de algo más grande: el Renacimiento.

Cuando terminó sus extraños manejos, Inglaterra había sido civilizada. El secreto de su conducta fue, por lo demás, bien simple: ganar tiempo. Y, para sus designios, el tiempo lo era todo. Decidirse, resolver, entrañaba la guerra, la guerra, que era exactamente la antítesis de sus profundas inclinaciones. Fue —como ningún otro gran estadista de la Historia— amiga de la paz, y no sólo amiga platónica, sino práctica.

Y no porque la inquietase demasiado la crueldad guerrera, dado que estaba muy lejos de ser una sentimental; detestaba la guerra por el mejor de todos los motivos: por ser un despilfarro inútil. Su resistencia al derroche alcanzaba tanto a lo espiritual como a lo material, y el fruto que recogió su parsimonia fue la gran época que —pese a haber florecido sus glorias bajo su sucesor— lleva con justicia su nombre. Porque sin ella el logro conseguido no hubiera nunca llegado a la madurez: hubiese sido pisoteado por las hordas combatientes de nacionalistas y teólogos. Mantuvo durante treinta años la paz; sin duda, merced a una serie interminable de ambigüedades y de fracasos, pero la mantuvo, y para Isabel esto era lo importante.”

Su mirada única parecía ser demorar el día de la decisión, y luego volver a demorarlo, y posponerlo después, y su vida transcurrió dominada por la pasión del aplazamiento. Pero también en esto eran las apariencias engañosas, y sus adversarios hubieron de comprobarlo a su propia costa. Al final, cuando el péndulo había marcado por tiempo interminable su ritmo de vaivén, y cuando la dilación peinaba canas, y la vela de la expectación chisporroteaba apagándose en el candelero… sucedía algo terrible. El taimado Maitland de Lethington —para quien el Dios de sus padres no era sino «un coco infantil»— declaró con desdén que la reina de Inglaterra era inconstante, irresoluta, timorata, y que, antes de que la partida terminase, él «la haría sentarse sobre su cola como una perra apaleada».

Pasaron largos años, y luego, súbitamente, las piedras del castillo de Edimburgo se derrumbaron como arena a la voz de mando de Isabel, y Maitland eludió la imposible ruina refugiándose en una muerte digna de un romano. María Estuardo despreció a su rival con virulento desdén de francesa; y dieciocho años después hubo de comprobar, en Fotheringay, que se había equivocado. Al rey Felipe le costó treinta años aprender análoga lección; durante todo ese tiempo contemporizó con su cuñada, pero un día lanzó ella su sentencia, y él sonreía al enjuiciar a aquella mujer desorientada, empeñada en negociar la paz universal, mientras su armada enfilaba el Canal de la Mancha.

Había sin duda en ella un leve efluvio siniestro. Se advertía en los movimientos de sus larguísimas manos. Pero no era sino un efluvio leve, lo indispensable para recordar que había en sus venas sangre italiana: la del sutil y cruel Visconti. En conjunto, era inglesa. En conjunto, si bien era infinitamente sutil, no era cruel; para su tiempo era casi humana, y sus esporádicos accesos brutales nacían del miedo o del arrebato. Pese a superficiales semejanzas, era el extremo opuesto de su más peligroso enemigo: la araña tejedora de El Escorial. Ambos eran maestros en disimulo y apasionados de la demora, pero los pies de plomo de Felipe eran síntoma de un organismo que fenece, en tanto que Isabel contemporizaba por el motivo opuesto: porque la vitalidad da tiempo para esperar.

La vieja y orgullosa clueca permanecía inmóvil empollando la nación inglesa, cuyas energías, pululantes bajo sus alas, iban llegando rápidamente a su sazón y unidad. Permanecía inmóvil, pero todas sus plumas se erizaban. Estaba terriblemente viva. Su opulento vigor era a un tiempo alarmante y delicioso. Mientras el embajador español la señalaba como poseída de diez mil demonios, el inglés corriente veía en la vigorosa hija del rey Enrique a una soberana cortada a su medida. Isabel juraba, escupía, daba puñetazos cuando estaba colérica, prorrumpía en carcajadas cuando estaba contenta. Y lo estaba a menudo. Un aura jovial y alegre matizó y suavizó las duras líneas de su destino y la sostuvo a través de las sinuosidades de su ruta pavorosa. Todo estímulo encontraba en ella rica e inmediata respuesta. Ante la locura del instante, ante el estrépito y el horror de los grandes acontecimientos, su alma brincaba con una vivacidad, un abandono, una total conciencia de la situación que hacían, que hacen aún de ella, un fascinador espectáculo. Jugaba con la vida de potencia a potencia; la combatía, la burlaba, la admiraba, contemplaba sus dramas, paladeaba íntimamente lo extraño de sus elementos, las súbitas mudanzas de la suerte, la eterna sorpresa de las cosas. «Per molto variare la natura è bella», era uno de sus aforismos predilectos.

Las mudanzas de su conducta eran apenas menos frecuentes que las de la naturaleza. La dama bravucona y ruda, de bromas macizas, de ademanes plebeyos, cazadora incansable, podía de pronto tornarse mujer de negocios, de semblante hosco, encerrada durante largas horas con sus secretarios, leyendo y dictando despachos; y examinando con rigor los menores detalles de informes y mensajes. A poco, deslumbraba la refinada dama del renacimiento. Porque eran múltiples y brillantes las prendas de Isabel. Dominaba seis lenguas además de la propia, conocía el griego, era muy notable calígrafa y música excelente. Era experta en pintura y poesía. Danzaba al gusto florentino con distinción suprema, que embelesaba a los espectadores. Su conversación, llena no sólo de humor, sino de elegancia y agudeza, mostraba certero sentido social y encantadora delicadeza. Tal versátil agilidad de espíritu fue lo que hizo de ella uno de los primeros diplomáticos de la Historia. Su proteica mente, que penetraba con extrema rapidez las más sinuosas angosturas, dejaba suspensos a sus antagonistas más despiertos y embaucaba a los más clarividentes.

Pero su virtuosismo culminante era el dominio con que manejaba los resortes del lenguaje. Podía, a su talante, clavar hasta la cruz la daga de su intención con olas de frases como mazas, y nadie la superó nunca en la composición compleja de ambigüedades deliberadas. Redactaba sus cartas con peculiar majestad, y las cuajaba de máximas e insinuaciones. En la charla íntima sabía adueñarse de un corazón con una feliz ocurrencia rápida, pero su más auténtica grandeza brillaba cuando, en audiencia pública, dictaba al mundo sus deseos, opiniones y meditaciones. Frases espléndidas rodaban entonces, proferidas en sólida cadena verbosa, y exaltaban con soberano empuje el notable trabajo de su inteligencia, mientras que la interna pasión de la mujer vibraba mágicamente a través de la sonora inflexibilidad de la expresión y del ritmo perfecto del discurso.”

LITTON STRACHEY “Isabel y Essex”