La otra noche necesitaba verme una película de Bond, es decir de Sean Connery, y para mi sorpresa no conseguí encontrarla ni en HBO, ni en Netflix, ni en Prime Video, ni en Filmin y además resultaba que tenía que renovar los drivers que me permiten, por un tiempo, ver pelis en la caja de Xiaomi, ya totalmente en territorio pirata, pero un adicto es así cuando busca la droga después de un día duro, donde ha visto varias veces la cara oculta de la luna y quiere engañarse un poco con eso de que al final ganan los buenos y de que hay héroes que no mueren nunca entre el fragor de las balas y todas esas cosas. No lo conseguí al final y me consolé con una de Glen Ford que tampoco estaba nada mal (“Los sobornados” de Fritz Lang) pero que no era exactamente lo mismo. Mientras, investigué qué era de Sean Connery, la edad que ya tenía y me enteré que envejecía dulcemente en la Bahamas bajo un sol apacible y un mar calentito que, sin duda, creía haberse ganado a pulso en su ya muy larga vida. Lo imaginé tomando Martinis con una media sonrisa a pesar de, quizá, la silla de ruedas y la sonda y esas otras barrabasadas que siempre termina haciéndonos la vida si vivimos lo suficiente y no nos cae a tiempo un rayo que acabe con nosotros con presteza. O si no tenemos una Walter PPK relativamente a mano en algún cajón.

Menos de una semana después me entero de que Sean Connery ha muerto y tratando de no repetirme en lo que ya escribí sobre el personaje de Bond encuentro en un diario algo que parece que fue verdadero y que quizá tiene que ver con el sustento psicológico que luego el actor supo dar al personaje. Resulta que, en 1958, trabajaba en “Brumas de inquietud” con Lana Turner, a la sazón amante de un gánster que, por lo visto, se llamaba Johnny Stompanato, un tipo que estaba en la banda de Mickey Cohen y que la maltrataba a menudo. Al parecer Sean no se lo pensó dos veces y, a pesar de que el mafioso tenía una pistola, le dio un puñetazo que lo hizo recular de manera inmediata, de tal forma que salió del estudio y no se atrevió a volver, aunque, eso sí, tuvo que soportar durante meses las amenazas de su jefe, lo que le hizo abandonar Londres para quitarse de en medio. Mientras Lana, que ya tenía una hija llamada Cheryl, trató de poner al gánster en su sitio. Él la amenazó de forma brutal pero la niña la defendió clavándole un cuchillo en algún sitio vital, así que la cosa acabó en los tribunales con la sentencia de “homicidio justificado”, lo que es, literalmente, un final de película de aquellos años cincuenta. A Lana no parecía caerle mal Sean e ignoro la relación que hubo entre los dos en aquella época, pero hay varias posibilidades interesantes porque ella no era precisamente una mosquita muerta aunque, eso sí, tenía el defecto de que le gustaban los hombres, incluso algunos que no eran demasiado buenos.

Este verano me leí en Lanzarote la primera novela de Ian Fleming (“Vive y deja morir”) que leía en mi vida y me llamó la atención que el personaje de Bond no tenía la sofisticación, ni el poder personal, ni la rotundidad, ni el erotismo que luego adquiriría en el cine. Probablemente alguien planteó esas películas como propaganda dentro del marco de la guerra fría y hay que reconocer que en esto los anglosajones no son malos del todo. “Casablanca” era también una película de propaganda simple y compleja a la vez, que contenía el aroma del mundo que se quería salvar, la sentimentalidad y él tipo de vida que estaba amenazada. Bond, si se piensa, se construyó como un objeto de deseo de una civilización, lo que se intentó hacer explícito en aquella salida del agua del mar de Úrsula Andress, en un remedo del conocido cuadro de Botticelli, “Alegoría de la primavera”, dejando claro el poder de la belleza en un mundo libre frente a la fría bruma gris de la historia al otro lado del telón de acero. Antes, al inicio de la película, ya se mostraba la iconografía de otro mundo deseable, con una música de Monty Norman/John Barry que era casi un cornetín de enganche, notas dirigidas directamente al corazón, a convencer al espectador de que estaba en el lado soleado del mundo, donde los paraísos estaban al alcance de la mano, donde solo había que desearlos para conseguirlos, donde se seguía valorando la belleza, el éxito y el valor. Algo que evidentemente levantaban ampollas en muchos que añoraban el frío del norte desde los cafés la rive gauche

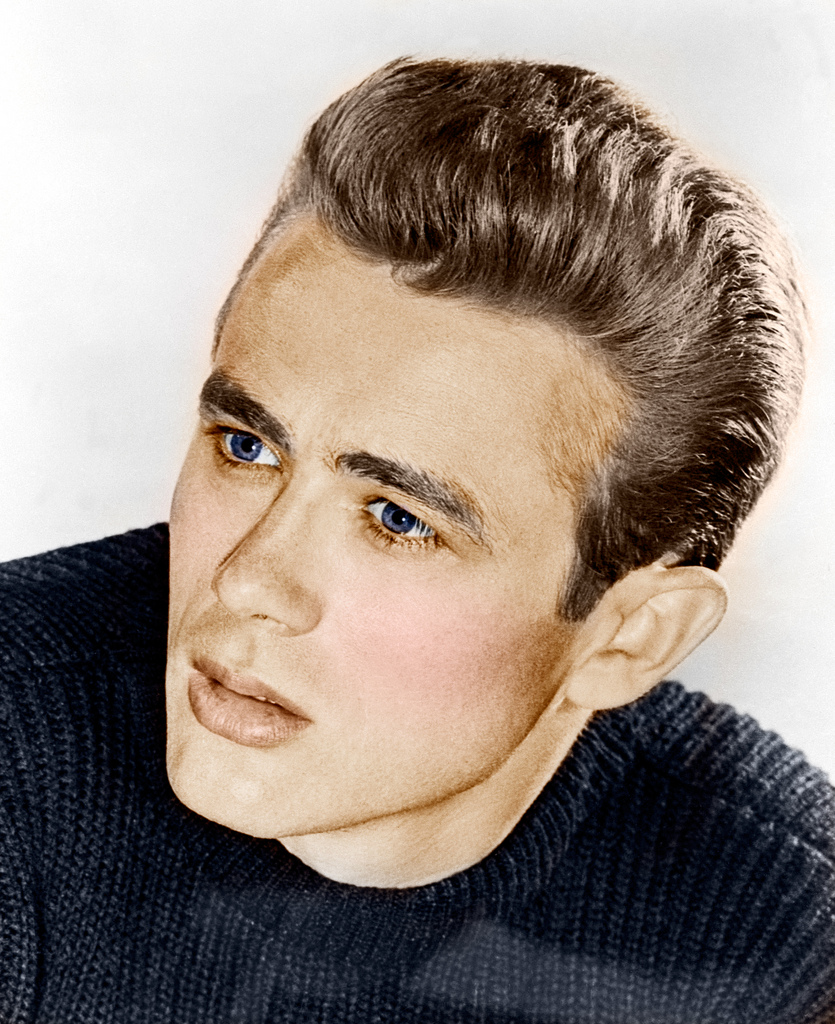

Bond inevitablemente ganaba, tenía más artilugios tecnológicos, parecía tener menos miedo y más lucidez que el enemigo porque se sentía seguro de la civilización a la que defendía (el eco de Churchill parecía latir al fondo), porque había ganado una guerra y estaba dispuesto a ganar algunas más. Luchaba y vivía bien, gozando del deseo de mujeres que, como el placer, parecían poder ya permitírselo a esas alturas, bellas y aventureras, independientes y fuertes, incluso formando parte del mal, capaces de jugar fuerte. Personajes de un comic en el que la masculinidad de Sean Connery parecía encajar a la perfección. Era literalmente un hombre de “pelo en pecho” (¡cómo ha cambiado la moda!), contenido, elegante, fuerte, valiente, atractivo. Alguien a quien convenía tener como aliado, el que se convirtió en el patrón de medida de los que vinieron después que invitablemente se comparaban y eran comparados con él.

Pasó el tiempo y Sean Connery envejeció pero lo hizo bien, trasmitiendo la imagen atractiva de que la vida podía seguir siendo posible con la edad (cuando la juventud ya se había convertido en un valor absoluto), que no había que renunciar a casi nada, que el cuerpo podía aguantar e incluso crecer con las arrugas, la calvicie y la sabiduría. Supo encontrar papeles en los que transmutar esa masculinidad que manifestaba de jóven en Bond en una más paternal y benigna pero igualmente fuerte y atractiva. En “El nombre de la rosa” encarna a un viejo inquisidor convertido en un sabio racional que es capaz de amparar al novicio jóven y animarlo a pensar más libremente. En “Los intocables de Eliot Ness” da vida al viejo policia aparentemente vencido que sin embargo alberga la fuerza y la sabiduría para vencer de verdad a los gansters. En “Indiana Jones y la última cruzada” representa literalmente al padre autoritario y benévolo sin el cual el héroe probablemente no hubiera llegado tan lejos. En “Descubriendo a Forrester” recrea la fantasía de un Salinger benigno que sabe estimular el talento y dar a una oportunidad a un chico negro que de otra manera se hubiera quedado perdido en las calles. En todas aporta credibilidad y emoción como si representara las cualidades de un Bond herido y envejecido que sin embargo siguiera ahí, dispuesto a comprometerse por lo que importa.

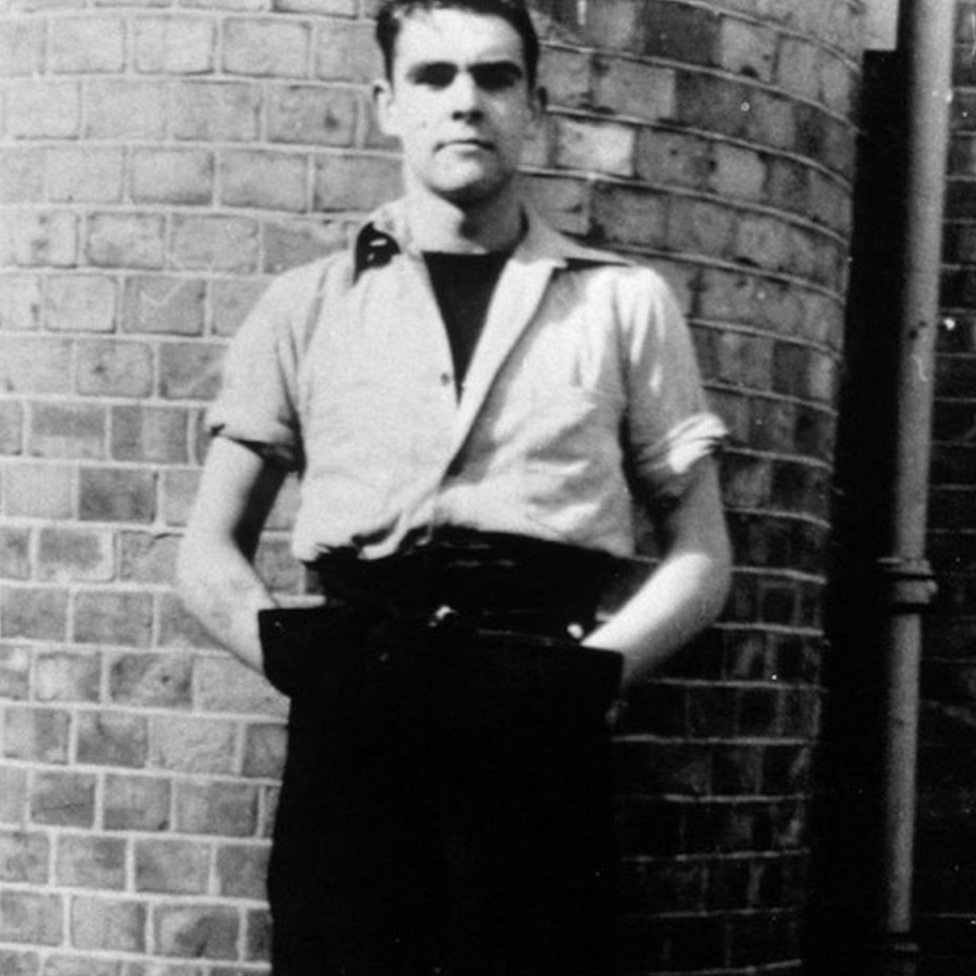

Sus padres escoceses eran trabajadores humildes y fue repartidor de leche antes de alistarse en la Marina Real británica. Luego trabajó en distintos empleos hasta que comenzó a sacarle partido a su físico: se hizo respetar con los puños ante unos macarras que lo acosaban, jugaba bien al futbol (estuvo a punto de fichar por el Manchester United) y, por fin, se comenzó a acercar al teatro. En 1957 interpretó la primera película de una carrera que ha sido muy larga, siempre marcada por un carisma excepcional que cautivaba a todo tipo de espectadores y que, como dice Carlos Boyero, ha dejado interpretaciones que a las que de vez en cuando necesitamos volver para reconstruirnos de alguna manera y que probablemente seguiran emocionando a generaciones futuras.

La muerte de un actor legendario.

Lo del pelo en pecho es significativo, sí…