Por segundo año consecutivo, este virus que ha trastocado nuestras vidas y costumbres ha vuelto a transformar los ritos de la Semana Santa privándolos de su carácter genuino, mezcla de fe y espectáculo, suspendiendo todos los actos lúdico religiosos que son el andamiaje fundamental de la Pasión de Cristo a lo largo y ancho de este país de nuestros pecados, “devoto de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta” en palabras del inmortal Machado.

Me enseñaron muy bien los curas que impartían Religión en el Bachillerato, que estos ritos tienen su origen en la propia Biblia, concretamente en las vivencias que los Apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan dejaron escritas durante los días previos y posteriores a la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Eran pues, días de tristeza y recogimiento, un vía crucis repleto de peregrinos cuya práctica devocional se remonta al Imperio Romano.

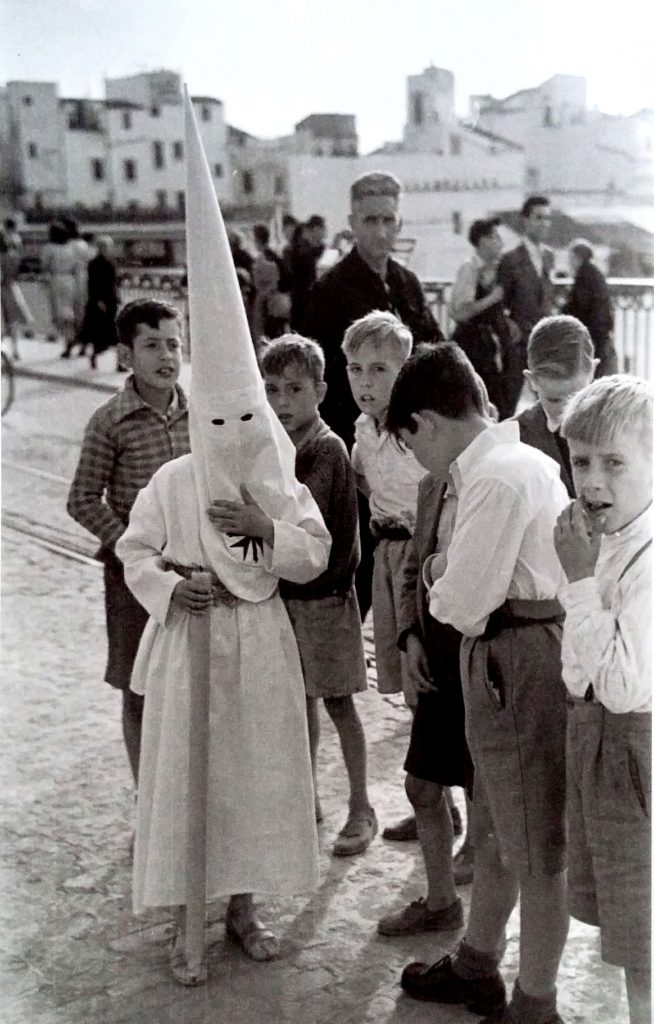

En España, el nacimiento de las Cofradías tiene lugar en el siglo XV cuando grupos de laicos se unen para experimentar en penitencia la Pasión de Cristo agrupados en “cofradías de sangre” y basando sus ritos exclusivamente en la autoflagelación, una costumbre que ha persistido hasta nuestros días de forma testimonial como en el caso del bárbaro rito de los disciplinantes conocidos como “los picaós”. Penitentes que exponen su fe en la vía pública sin barroquismo ni sensualidad, solo con el dramatismo anónimo de la madeja de lino, la caperuza blanca y la espalda congestionada.

Estos ritos sangrientos de la Semana Santa continuaron hasta que en el siglo XVIII las presiones de los Ilustrados que se oponían a las manifestaciones religiosas contrarias la razón y contaminadas con supersticiones populares, lograron que el gobierno de Carlos III mediante la Real Cédula de 1777 prohibiese la penitencia pública, las procesiones nocturnas y los bailes frente a las imágenes, pasándose de la penitencia real al teatro sin solución de continuidad.

Aquellos primeros cristianos, vivían esa experiencia como una especie de revelación en el sentido “nietzschiano” de la palabra, como algo que conmueve y trastorna a uno en lo más hondo. Se siente, no se busca.

Y el éxtasis se desata con enorme tensión, a veces en un torrente de lágrimas, en un completo estar fuera de sí, con la clara consciencia de un sinnúmero de temores y estremecimientos. Todo de forma involuntaria, pero como una tormenta de sentimiento, de incondicionalidad, de sumisión absoluta a la divinidad.

No niego que aún exista algún “cristiano viejo”, no de edad, sino de alma, que reproduzca en su contrita esencia el dolor inmenso que estos días pasados se ha rememorado. Pero por desgracia, la imagen de nuestra Semana Santa está mayoritariamente en manos de esa zarabanda que arrastra una fe de convencionalismo huero, una liturgia añeja de traje recién sacado del armario con olor a bolas de polilla, un catecismo de botellín, gambas cocidas y torrija. Un laxo recogimiento de apartamento playero y de viaje del Imserso. Por eso, este virus ha venido a traernos el auténtico espíritu que debería presidir estos días de Pascua judía. Revivir aunque sea de una forma atenuada los pasajes de la vida de aquel hombre atormentado cuya pasión se conmemora: el aislamiento, el miedo a lo desconocido, la humillación gratuita, el dolor, la profunda soledad ante la vida y ante la muerte.

El cristianismo es la religión de los que sufren, pero el que sufre, sufre solo. Cristo lloró tres veces y no se rió ninguna. Los nuevos cristianos parecen empeñados en equilibrar esta estadística. Lo peor de todo, es que acaba uno pareciéndose a aquellos anacrónicos anticlericales del siglo XIX, cuando lo cierto es que muchos recuerdos de ese cristianismo aún permanecen, íntimos, familiares, con tantas palabras de evangelio, tantos ejemplos y conductas de gente extraordinaria.

Recuerdos de la primera infancia en los que se mezclan las “bulas” que yo recogía en la Iglesia para que mi abuelo pudiese comer carne en Viernes Santo que venían firmadas por el Cardenal Primado de España, monseñor Enrique Plá y Deniel. La ceniza en mi frente infantil junto a las palabras rijosas del cura que nos recordaba con una especie de satisfacción malsana, aquello de “Memento homo, quia pulvis es, et in pulverum reverteris”. Las historias que mamá nos contaba sobre sus recuerdos infantiles de la Semana Santa escenificada de su pueblo, con su vecino Galindo representando a Judas perseguido por los “armaos” y colgado de la cintura en el árbol más grande de la glorieta mientras el ahorcado mordía una lengua de carnero en un último impulso de tramoyista que quisiera rematar con mayor verosimilitud el esperpento.

Y la imagen del cura Don Jesús arrodillado en el altar mayor lavando los pies a doce labriegos descalzos y con el rictus tremendamente serio, conscientes de su efímero papel apostolar.

Y el lento discurrir de las procesiones en la penumbra de las callejas alumbradas por bombillas esquineras, en un silencio roto solamente por el recitativo seco de los tambores y el “tutti” afilado como una navaja barbera de los clarines, paseando la talla del Cristo en la Cruz con su peana rebosante de huesos y calaveras sobre una inscripción – Gólgota- que a mí me aterraba aunque no sabía muy bien que significaba.

Le he dado mi tarde de este Jueves Santo a Reneé Vivien, como otros se la dan a los oficios divinos. Y ella nunca defrauda porque todo lo da como un postre casero, incluso la desolación desde la que escribió tantos de sus poemas cobra la forma de un don y no amargo, o si amarga, lo hace como una de esas naranjas que se usan en repostería o como el jengibre. Reneé, la amante desbocada de poesía furibunda, la sacerdotisa de los malditos de intemperie siempre a caballo de un desafío permanente donde el decoro no tenía sitio. Su lucidez daba miedo en la noche.

He dedicado esta tarde de cultos mutilados, a adorar al dios pagano que subyace en los poemas de esta mujer. A pasearme por la estela de satanismo que emana de sus hermosas estrofas. A acompañarla por las madrugadas parisinas con su palidez empolvada, su levita de arrapiezo y su chistera de duende. A intentar sentir esa mezcla de dolor y esperanza que subyace en la Semana Santa. Pero entonando otras salmodias:

“Dame los besos tuyos, amargos como lágrimas

de noche, cuando aquietan los pájaros sus vuelos

poseen nuestras cópulas largas y sin amor

el júbilo de la rapiña

la voracidad del abandono”…..

En realidad, los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte del fundador, y especialmente Juan es el más tardío (por lo que no puede ser el apóstol Juan, el favorito…) Además, los historiadores presumen que provienen todos de una fuente común que se ha perdido, a la que denominan “Q” -Quelle: fuente. De manera que la Pasión de Cristo no tiene, ciertamente, testigos fiables de primera mano, sino que es una literaturización posterior a efectos de propaganda religiosa. No obstante, es un relato acojonante, no tanto como “la historia más grande jamás contada”, pero casi.

Gracias por presentarme a Mademoiselle Vivien, no la conocía…