La escena va clavada en mi memoria. La entrevistada, hermana de la mujer asesinada, debe proveer sus expresiones a los reporteros que piden su reacción ante las cámaras de televisión. La muchacha ha sabido, tan recientemente como esa noche, hace sólo unos minutos, lo que le ha ocurrido a su hermana, a quien adora.

Ahora, los reporteros.

Piden a la muchacha que hable, que produzca alguna aseveración.

Un hermano le acompaña y coloca su mano derecha sobre el hombro de la muchacha en muestra de apoyo. Llevan puesta ambos una máscara. El tiempo es de pandemia. Sólo alcanzamos a ver los ojos grandes y expresivos de la muchacha.

La muchacha da gracias al pueblo que bien imagina preocupado, y no ha de equivocarse: el asesinato de su hermana se ha sentido tan íntimamente como si hubiese sido el de algún familiar cercano muy querido, y no como el de alguien ajeno. La violencia del acto, la crueldad de los imputados, no ha pasado desapercibida.

Las emociones del momento provocan que la muchacha tartamudee. Emite frases entrecortadas. Gracias al pueblo. Dios los bendiga. Somos cinco, añade, mientras levanta la palma de su mano derecha. Gracias por todo… Dios los bendiga.

Entonces, se da vuelta y comienza su retirada. De pronto, voltea su cara hacia los reporteros nuevamente, muestra la palma de su mano una vez más y repite, —Somos cinco—, como una advertencia.

Eran cinco hermanos. Somos cinco es la metáfora.

[Seguimos siendo cinco. No existe nadie sobre la faz de esta tierra que pueda arrebatarnos uno al otro. ¿Acaso crees que has podido separarnos? Ni siquiera con la muerte.]— Somos cinco.

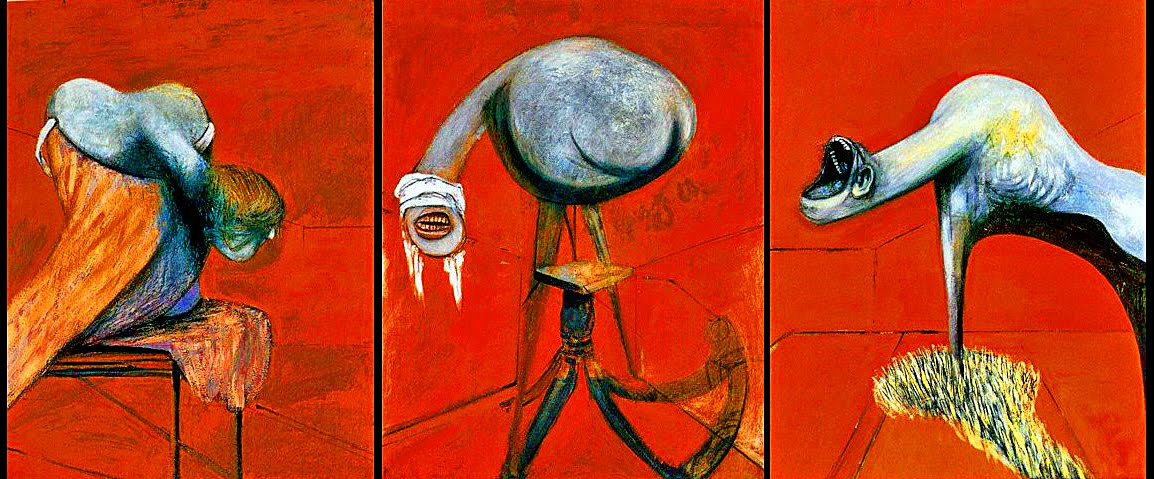

“Ese lugar en el corazón desde el cual el mal infligido evoca un grito de sorpresa puede parecer inerte,” escribió Simone Weil, “simplemente no es capaz de gritar. Ha quedado hundido en un estado de lamento mudo e incesante. Inclusive en aquellos que aún tienen la capacidad de gritar, el grito casi nunca se expresa a sí mismo, tampoco, ni interna ni externamente, en un lenguaje coherente. Las palabras a través de las cuales busca expresión resultan irrelevantes”.

— ¿Y qué carajos esperabas que dijera? ¿Que gritara bien bonito? ¿Y cómo lloras tú?

“Un punto en el corazón”, llama Weil a la única facultad que tiene interés en la libertad pública de expresión. Y, dado que no puede expresarse, “la libertad de ello no le sirve de nada”, dice.

Sin embargo, conozco bien a la muchacha a quien alguien abusó algún día. Al reconocer al abusador en la cafetería de la universidad se armó de valor, se detuvo a su lado, y preguntó,

—¿Por qué lo hiciste?

El hombre abandonó su tenedor y por un rato denso no pronunció palabra alguna. Cuando al fin pudo hablar, su única explicación consistió en decir,

—Tú no lo entenderías.

La metáfora no es siempre capaz de superar la lucidez, en especial cuando la injusticia consiste, no solo en la violencia del acto, sino en la insuficiencia de la explicación.

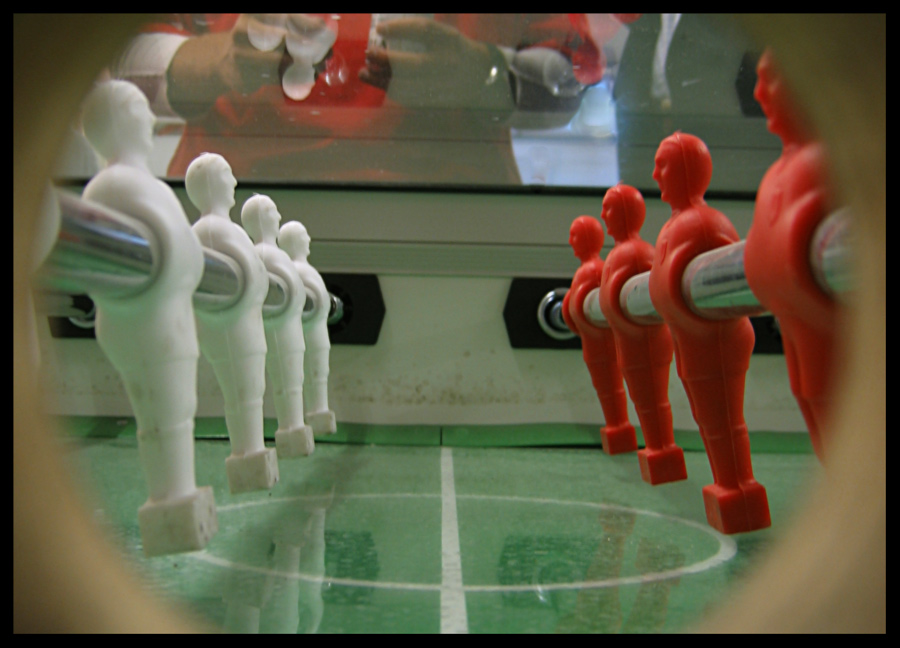

Pero es cierto también, que empezamos desde muy chicos a perder la práctica. Un buen día los gestos de cariño se distribuyen. Puede que a un lado lleguen las frases de ternura, los abrazos, y los besos en la mejilla, y al otro lado quede el silencio, o poco más excepto dos guantes para alguno de muchos cuadriláteros. A veces no importa ya a qué lado. Parecería una enfermedad intratable. De pronto allí está. No se sabe bien siquiera su etiología.

Decía Weil que era necesario un sistema público de educación con un régimen en el cual la libertad de expresión se caracterizara no tanto de libertad sino de “un silencio atento” en el cual este grito, tenue e incapacitado, pueda hacerse escuchar.

El escritor y físico Alan Lightman hablaba en uno de sus ensayos sobre el modo en que ya no sabemos cómo exactamente es que funcionan las cosas. Se refería a los artefactos tecnológicos. Sólo podemos acceder a los botones y presionarlos para que ejecuten una función. Si un buen día tuviéramos que inventarlos de nuevo, porque los borra hasta el último ejemplar una catástrofe, no tendríamos ni la más mínima idea de cómo hacerlo.

No es tan fácil entenderse.

Tener la libertad para expresar lo que sentimos y hacerlo parece análogo a presionar el botón del televisor, conociendo exactamente por qué ha encendido este último, y qué está ausente cuando ya no funciona. ¿Y quién conoce ya, o todavía, el gran circuito subyacente?

Si nos cae un rayo encima y nos parte en dos, ¿cómo volver a ensamblarnos? Tenemos muchas maneras de yacer desbaratados, abandonados a nuestra suerte, y sólo un par de pastillas cuyo mecanismo a veces no conocemos completamente, a ver si logran dar en el blanco y nos ensamblan un poquito, a modo que se vea al menos la estática.

Pero la avería podría ser el no poder describir siquiera la avería, y la herramienta podría ser la descripción, porque ahí yace la supervivencia: Reclamarle al mundo lo reclamable.

Fue el japonés Shigetaka Kurita en el año 1999, quien, inspirado en los reportes del clima, crea los emojis: 180 diseños que suponía representaban las expresiones más comunes de sus compatriotas. Antes que los emojis de Kurita, habían sido creados los emoticones, en 1982, por Scott Fahlman, y consistían de símbolos generados via paréntesis, puntos y comas, e interpretados en dirección vertical. Existen más de 3,019 emojis, y una emoji-pedia que les ordena, define y clasifica, además de un consorcio que les estandariza.

¿Será posible representar la complejidad de una emoción con un icono que ha salido de nuestros entrecortados, de nuestras inexistencias?

¿Nace el llanto en el momento cuando puede colapsar, sobre su definición, la frase? ¿O estamos equivocados, y vale el llanto por sí mismo? El grito, en el disturbio que produce sobre el aire, en su retumbe en las paredes, en su paso ordenado por el canal de la oreja, a través del detector del oído, hacia el intérprete escondido de la consciencia.

El emoji dice Triste. Puede que a eso siga Llora. Luego, Llora fuerte. Como un tren de gradaciones en la angustia. O una caricatura de la emoción. No es capaz de transformarte en esa niña o niño momentáneamente, y hacerte sentir lo que su cuerpecito.

¿Cómo cabe la experiencia en un emoji, la profundidad del sentimiento? ¿Y cuál es la pregunta, realmente? ¿Será que es difícil identificar la emoción, o que ya no tenemos práctica moviéndonos más allá de la categorización inicial, de la cara feliz, triste o furiosa del icono? ¿O es que no podemos entrelazarles, uno al otro, icono tras icono hasta llegar a la experiencia? El icono no tiene dimensiones. Un grito sí. Y nunca suena igual; depende de la garganta que lo emita.

¿O será que pensamos que estamos obligados, de un modo u otro, a producir el icono en sí que resuma la experiencia, porque sólo así son válidos el sentimiento y la experiencia, simultáneamente, o socialmente aceptables, o públicamente entendibles, o simplemente no risibles?

Somos cinco no es el icono: es el resumen de la experiencia. Existe más allá de sí mismo. Es grueso. Pesa. Mucho. Y llega al punto exacto.

Entonces parecería que queda solo quien sufre. “El atormentado grita su amargura en el desierto. Hay que desendemoniarse, liberarse de su peso”, dice José Hierro en su poema Con las piedras, con el viento con las piedras, con el viento. “Quien no responde, parece que nos entiende, como las piedras o el viento. Se exprime así el alma. Así se libra de su veneno. Descansa, comunicando con las piedras, con el viento”.

O con una cámara de televisión que en silencio, sin expresión alguna, ha de mirarte mientras le dices, “Somos Cinco”. Con un poema, en el cual alguno plantea el gran hueco, en versos con metáforas de la misma inexistencia, de la misma ausencia exactamente. Como si hubiese sentimientos incapaces de ser codificados.

Somos cinco es, y es como el viento, con el viento con las piedras, con el viento.

La moralidad al fin y al cabo no es más que una modalidad de la atención… (Simone Weil)