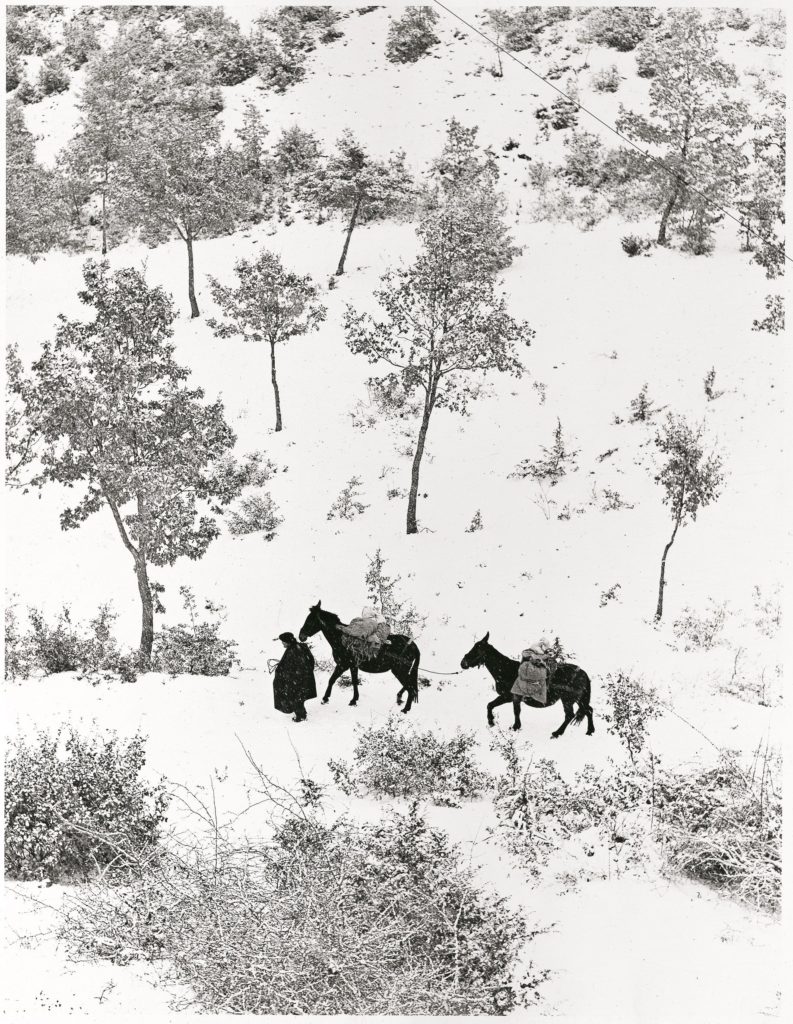

Es la hora en la que estas montañas empiezan a vibrar. A veces las delata una hoja, otras el eco de un gavilán, o el cambio de compás en el aleteo de un colibrí. Se siente en los pies. Pum. Pum. Alguien se acerca. La carretera está celebrando.

Corro en busca de Diego. Le vi por última vez almorzando ¿Dónde estás, hermano? Empiezo en el huerto de moras. Mi refugio. Rodeado por un metal punzante para los animales, y los ladrones. Seis mil pesos. Quinientos gramos. Una tentación. Mis manos se entrelazan con las cuchillas. Trepo. A veces salto. Otras sangro, cuando los dedos se encaprichan con las púas de aquella cárcel esplendorosa. Pocos se atreven a entrar sin llave. Allí no hay nadie. Al lado se esconde el cementerio de los alemanes. Cubierto de musgo que emborrona los nombres de los fundadores. Sé que Diego no está ahí. Le dan miedo los muertos y sus huesos.

Me acerco a la primera cabaña. Allí solo encuentro a mamá. Me mira como se mira a los sordos. Enfocando. Como si las palabras salieran de los ojos. Está en la habitación roja, donde descubrí la historia del cazador de ballenas. Cambia las sábanas. Sábanas viejas por sábanas nuevas. Abre las ventanas para ahuyentar el olor a polvo. Sacude las mantas con su fuerza andina. Me dice con un chasquido de cabeza que me vaya ¿Dónde estás, Diego?

Bajo las escaleras de madera podrida, rodeadas de flores silvestres que me observan cuando estoy a solas, espías de mis lecturas viciadas. Allí están. No, no es Diego. Son los (nuevos) huéspedes. Van bajando la colina de la hacienda con tufo a cansancio. Han llegado con los últimos latigazos de luz. Ella lleva un gorrito azul que le tapa su cara de mona. Él agarra una mochila con sus manos pequeñas y arrastra sus piernas de filo. Cuando me voy a acercar sale mamá a ahuyentarme. Me presenta: Mi hijo Sebastián, dice, es sordo. La oigo de recuerdo. Bajan la mirada como los cobardes que son y la siguen presos de su vergüenza hacia la habitación roja. Ya vendrán a mí. Todos acaban sucumbiendo. Me sé los mejores atajos. Las piedras que resbalan. Huelo los árboles que se van a caer. Diego y yo a veces los talamos. No hay insecto o culebra que se me escape.

Alguien me empuja el hombro desde atrás y casi me caigo. Sebas, ¿dónde estabas? Mi hermano vocaliza muy bien, lo entiendo casi siempre ¿Dónde estabas tú? Mi dedo índice le señala con vigor, siento que siente mi reproche.

Viaje…largo…soy alemana…Me llamo Matilda…Él es Jo…no habla español. Leo sus labios. Por fin, me mira sin bajar los ojos. Hola. Mueve sus labios agrietados con gran esfuerzo. Así mejor, pienso. Le sonrío. Hola. Los que oyen perciben un sonido gutural.

Huele rico. Mamá llega con la cena para esta pareja de europeos y nos echa del porche con la mirada. Ya. No molesten. Ya en nuestra mesa, en la cocina de casa, Diego me cuenta sus aventuras en el pueblo. Ahí se había ido con papá en la tarde ¿Por qué no me has avisado? Pienso, pero no le digo nada. Devoro el arroz con pollo. La tristeza da hambre. El sabor de la Zurumba recorre mi mandíbula. Vivo en un mar de montañas donde el sol marca el ritmo. Ahora estoy leyendo al señor Mann. Es lo último que veo antes de apagar la luz. Settembrini es un buen tipo.

Al abrir los ojos veo la cara de mi hermano todos los días. Me gusta. Su cara morena y sus dientes inquietos los conozco bien. Aunque pienso en Matilda ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace en esta tierra perdida, mi paraíso? ¿Quiere a ese hombre que la acompaña con la mirada vacía? ¿Cómo será desnuda? Nunca he visto a una rubia sin ropa. Bueno, nunca he visto a una mujer desnuda en persona. Diego pone su música, como cada mañana. Le encanta Bad Bunny. Yo leo sus letras. Y ya me ha pasao que me han ilusionao. Y ya me ha pasao que me han abandonao. Llevémoslos a La Candelaria. Le digo con mi voz rota. No me entiende. Me acerco de nuevo y me mira la boca. Vale. Asiente con la cabeza.

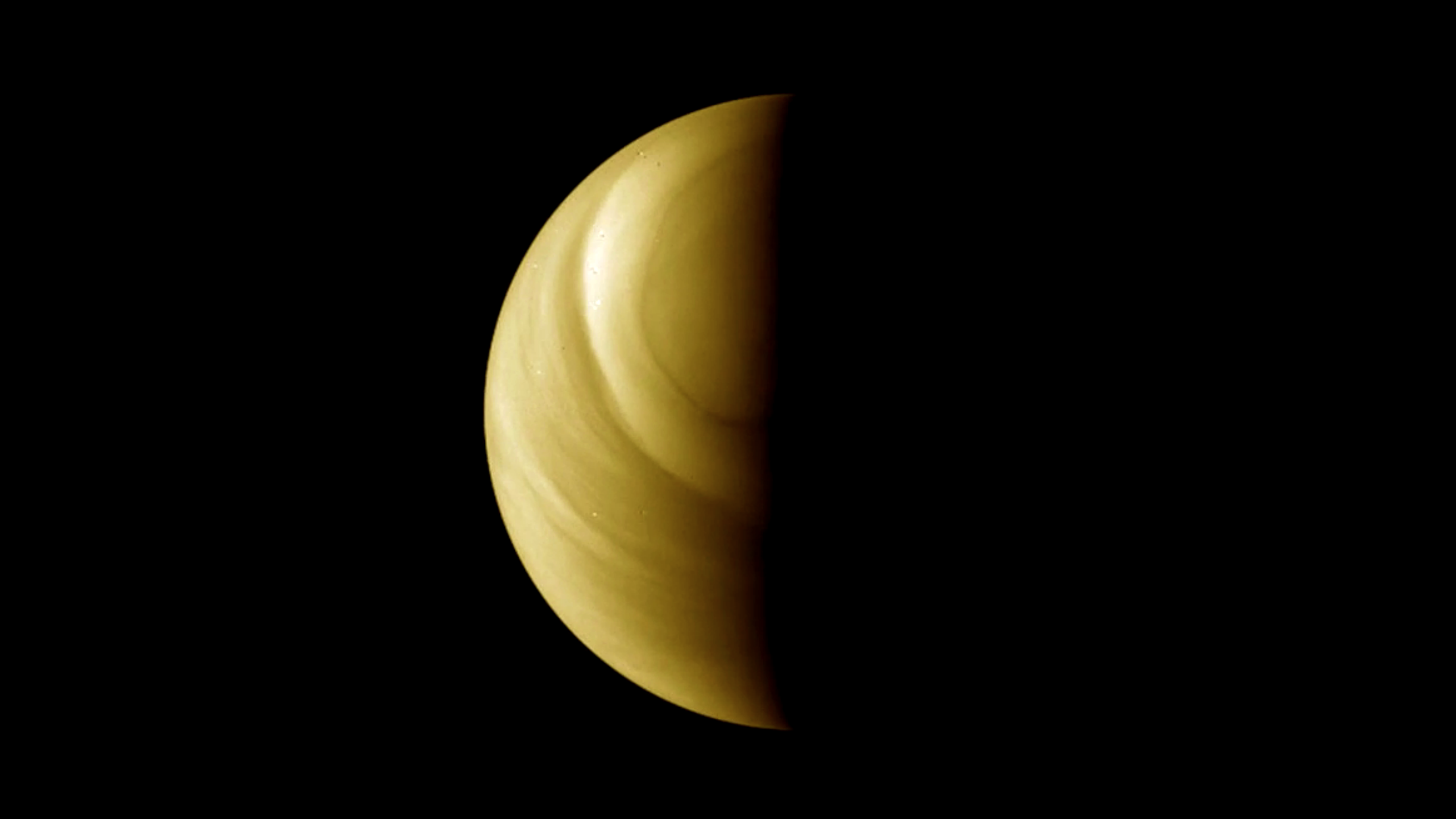

Papá transmite nuestra invitación a Matilda y al otro. Vamos en las motos. Me enseñaron a conducir sin oír. Confío en mis ojos. Están muy atentos. Las vibraciones también ayudan. La carretera no tiene asfalto. Dejamos las motos escondidas entre la maleza y entramos en el bosque. Diego va delante, yo voy al final. A veces hay que indicarles la hondura adecuada en la que apoyar sus pies blancos e inexpertos. Yo también viajo a través de mis libros. Aunque algún día moveré también mi cuerpo. Lejos de esta selva que me arropa en un silencio perpetuo. Muchos de los huéspedes nos han invitado a visitarles. Antes eran pocos. Los valientes que se atrevían a llegar hasta aquí. Ahora el miedo es una neblina menos opaca. Ni el eco de la violencia, ni el olor a viejo de las cabañas centenarias, les ahuyenta de este Zauberberg colombiano.

Las hojas yacen blandas, la tierra es húmeda. Nuestros invitados se miran en confirmación de la escucha de su caída. Ya nos queda muy poco. Ojalá te escuchara, amiga. Pero te siento. De repente, nos topamos con el agua en trompa. Matilda se acerca a verla mejor. Una cascada. Mi cascada. Antes de cruzar un hueco en el camino, me pide la mano. Me la aprieta algo asustada y la suelta cuando ya se siente a salvo. Siento mi cuerpo vivo. Despierto. Matilda me enseña sus dientes, se arrugan sus mofletes. El suelo palpita, ¿o soy yo?