La Historia es el modo que tienen los hombres de potabilizar la sangre.

Viñeta de Andrés Rábago, El Roto.

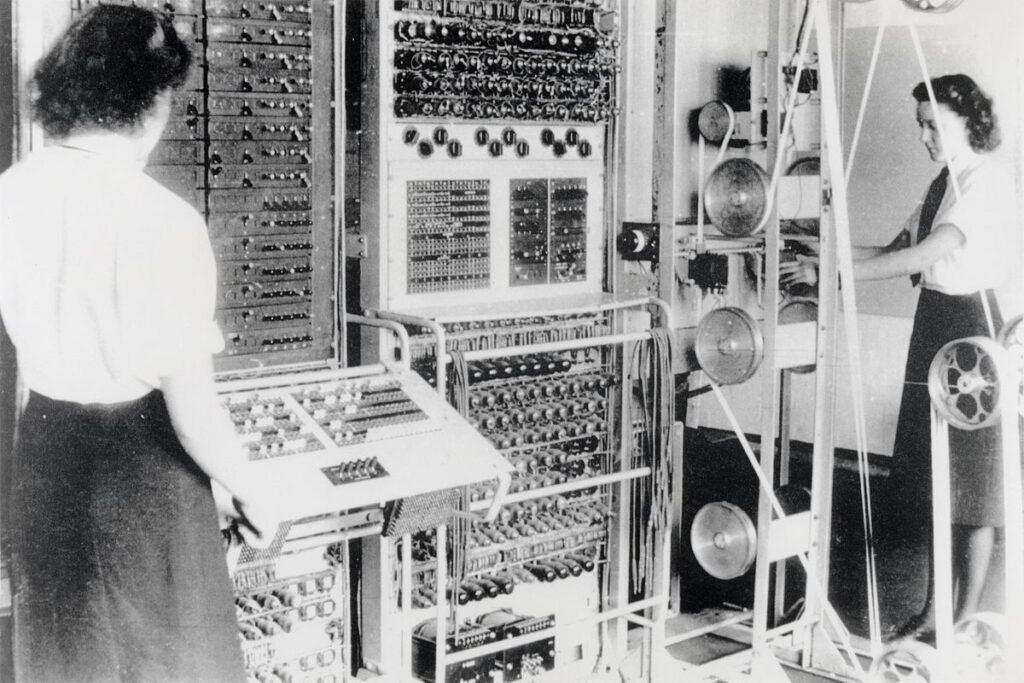

Cuando Albert Camus escribió, casi al fin de la Segunda Guerra Mundial, las Cartas a un amigo alemán adujo -yo creo que inspirándose en la Oración Fúnebre de Pericles evocada por Tucídides- que no sólo los aliados, es decir, los “europeos libres”, en sus palabras, gozábamos de la ventaja del coraje frente a las fuerzas del Eje, sino también de la inteligencia y del espíritu. Y algo de eso hubo, sin duda, porque aunque en realidad la mayor parte de la victoria sobre Hitler recaiga en los anchísimos hombros de la Rusia soviética -ellos lo saben, y por eso la llaman y la festejan cada año como la Gran Guerra Patria- y su escalofriante capacidad de sacrifico, es cierto que el Knowledge, el esprit de geómétrie de Pascal, también tuvo una importante parte en el avance de la guerra, especialmente desde que los alegres muchachos de Bletchley Park engañaron con gran finura a la Wehrmacht el Día D, del que se cumplen este 6 de junio 80 años. No recuerdo ahora quién fue el cínico generalote que dijo que las guerras hacen adelantar la cultura y la tecnología, y que la prueba de ello es que en cientos de años Suiza tan sólo había sido capaz de inventar el reloj de cuco, pero por desgracia algo de verdad tiene. Acaecieron muchas innovaciones tecnológicas durante la SGM (entre ellas, claro, esa que debería estar prohibido mencionar, como si fuese otro Voldemort sin nariz), pero sin duda la que más futuro contenía, hasta el punto de nos temamos hoy muy mucho que ha acaparado el futuro entero para ella solita, es la computadora. Ya se sabe, porque hasta película se ha hecho de aquello, que el infortunado Alan Turing, un nerd como la copa de un pino, descerrajó el código de las comunicaciones de los nazis generado por la máquina Enigma, lo cual permitió a los británicos despistar a los alemanes, tomarles el flequillo y permitir al desembarco norteamericano llevarse el mérito, en Normandía y en múltiples películas posteriores de Hollywood. Pero quizá no sea tan conocido que eso tuvo lugar gracias a las buenas artes de un bicharraco llamado Colossus, una macrocomputadora de dos metros de alto, cinco de ancho y tres de profundidad. No sé si el espíritu, pero sin duda la inteligencia del Occidente liberal estuvo encarnada en este ordenador pionero que rastreaba los mensajes alemanes 24/7, y que fue operado principalmente por una mujer, Margaret Bullen, que entró a formar parte de Bletchley Park con 17 años. De manera que todo sucedió, como ha apuntado Ramón González Correales, conforme a “el talento y la valentía de mucha gente, acciones muy oscuras para vencer a un monstruo muy oscuro, la colaboración de egos muy dispares que actuaron juntos a pesar de todo”. Entre esos egos el de Alan Turing, un homosexual que terminaría por pagar por serlo, Margaret Bullen, una mujer, sí, ¡una mujer de los cuarenta jugando a la guerra!, y el primer algoritmo de Historia Universal y posiblemente interestelar, alojado en la entraña de la madre de todas las computadoras, la Eva electrónica, la gorda y servicial Colossus…

Yo visité las playas de Normandía con mis padres bastante tiempo antes que W. G. Sebald en su Los anillos de Saturno. Impresionaba, sí, con sus bastiones macizos de metal brotando como cabecitas de gusanos de Dune o calvas de bebés de Antonio López entre la arena mate que presenció la matanza y absorbió la sangre de tantos, esos the naked and the dead novelizados por Norman Mailer. Steven Spielberg sacó a ese paisaje glorioso un gran partido, en uno de los arranques de película mejor rodado y más trepidante de todos los tiempos. Yo no estoy en contra de todas las guerras, claro, no soy John Lennon, tan solo de aquellas cuya justicia intrínseca esté cuanto poco algo menos justificada que la lucha civilizatoria contra el fascismo. Al fin y al cabo, como escribió hace siglos Erasmo de Rotterdam, “la guerra es bella para quien no participa en ella”.