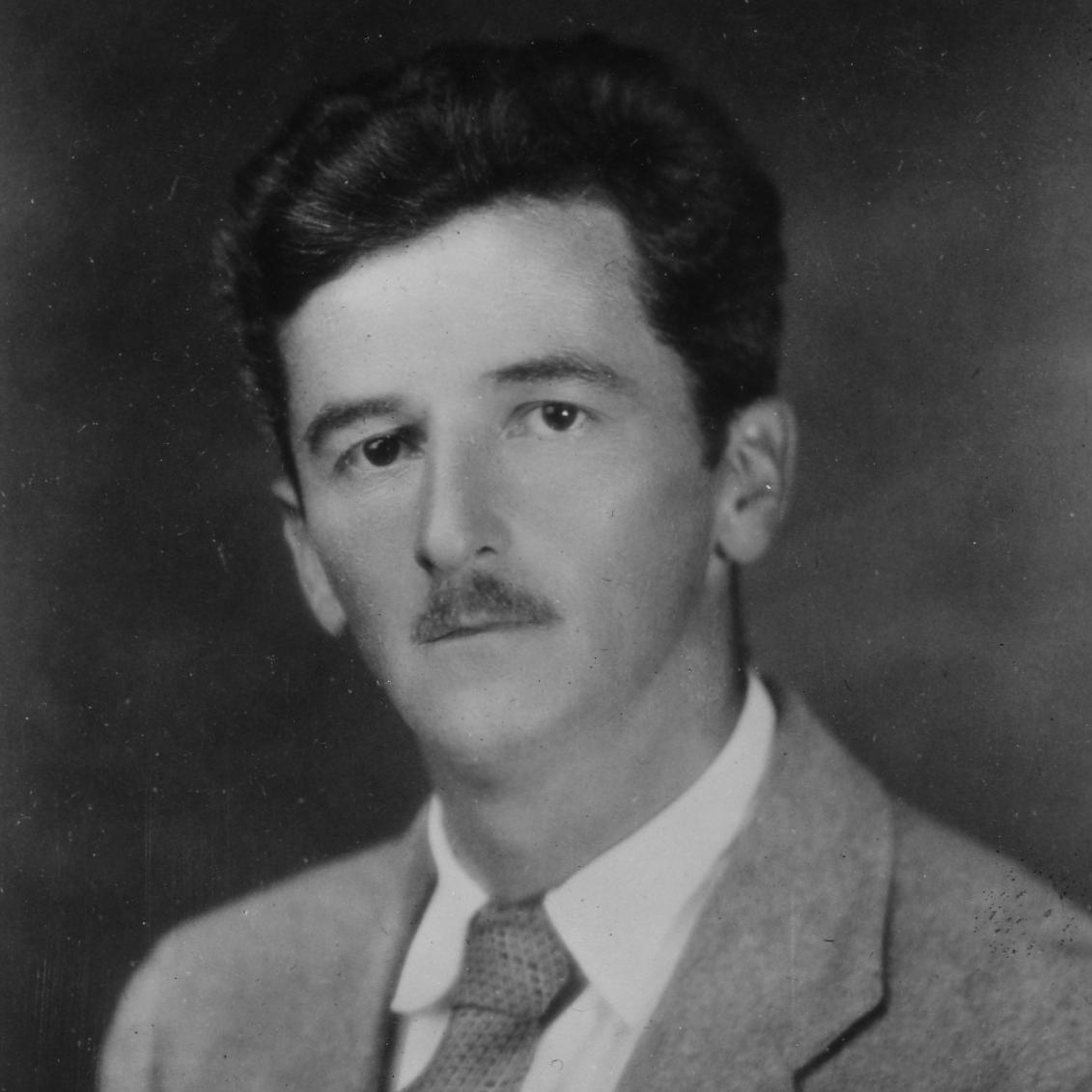

“El propio Bill lo fue antes”, decía yo, pero en realidad no tanto. En su primera publicación lírica de juventud, El fauno de mármol, ya tenía intuiciones como la que estamos subrayando; verbigratia:

¡Ah, el mundo,

al que los sueños de la humanidad se aferran

como una crisálida, liviano y frío,

pero que, sin embargo, nunca envejece!

O…

El día que agoniza ofrece a los que penan

la bendición que ni los reyes pueden conceder: un mañana.

Igualmente en La rama verde:

XV: Hermosa tierra y hermoso cielo

y hermoso fue el aguacero

de sol y lluvia en los manzanos

cuando yo aún dormía.

Y hermosa tierra y hermoso cielo

y hermosos serán la lluvia

y el sol entre los manzanos

cuando me haya vuelto a dormir, por mucho tiempo.

(en XXXIII): Aunque calienten a ese otro pecho, entre tinieblas,

los pechos de la Muerte, y haya olvidado dónde yacía yo,

y arrancada estén del árbol las hojas de la respiración

subsiste una hoja obstinada que no ha de morir

sino que, sin reposo en la tierra triste y amarga,

gana con cada amanecer una muerte, y con cada ocaso un nacimiento.

XLIV: Si ha de haber dolor, que sea sólo lluvia,

y ésta, por todo dolor, sólo dolor de plata

si estos verdes bosques sueñan aquí con despertarse

en mi corazón, si yo amaneciera otra vez.

Pero yo dormiré, porque ¿dónde hay muerte

si en estas azules y soñolientas colinas, allí en lo alto,

tengo yo, como árbol, mi raíz? Aunque esté muerto,

esta tierra que me ciñe me ha de dar el aliento.

A lo que añadía, acto seguido, en la reelaboración titulada Colinas de Misisipi. Mi epitafio:

El árbol herido no alberga un verde nuevo para llorar

los años dorados que gastamos en comprar dolor.

Que sea esta mi condena, si olvido

que aún queda primavera para agitar y quebrar mi sueño.

Aún queda primavera, y siempre hay un mañana, aun cuando yo me haya vuelto a dormir, por mucho tiempo. No diré que William Faulkner, el novelista experimental de ardua lectura, fuera todo un filósofo, pero sí que sin lugar a dudas rumiaba muy a fondo lo que escribía. Mas el momento más claro e inequívoco de esta nueva fe, por así llamarlo, no en la impotencia de la vida, sino en la parcial impotencia de la muerte, se encuentra en El oso, un cuento largo o novela corta que se encuadra en la colección de Desciende, Moisés y que es una obra maestra incuestionable. Allí se dice lo siguiente:

Probablemente él sabía que yo estaba en el bosque esta mañana mucho antes de que llegase aquí, pensó, yendo hacia el árbol que había sostenido uno de los extremos de la plataforma donde Sam yacía cuando McCaslin y el mayor de Spain los hallaron; el árbol, la otra lata de manteca clavada en el tronco, pero deteriorada por la intemperie, enmohecida, ajena también aunque reconciliada ya en la armónica generalidad de la selva, sin elevar una nota disonante, y vacía, ha tiempo vacía de la comida y el tabaco que él había puesto dentro aquel día, tan vacía de aquello como lo sería en breve de esto que sacaba del bolsillo: el rollo de tabaco, el nuevo pañuelo de hierbas, el pequeño paquete de caramelos de menta que a Sam le gustaban tanto; también eso había desaparecido, casi antes de que volviese la espalda, no evaporado sino sencillamente fundido en las miríadas de vida que llenaban el molde oscuro de estos misteriosos y sombríos lugares de delicados y fabulosos rastros, que, respirando y esperando e inmóviles, le observaban detrás de cada rama y cada hoja hasta que él se movió, volviendo a andar, avanzando; no se había detenido, sólo había vacilado, al abandonar la loma que no era la morada de la muerte porque allí no estaba la muerte, ni Lion ni Sam: no sujetados en la tierra, miríadas no difundidas todavía de todo fragmento de miríada, hoja y rama y partícula, aire y sol y lluvia y rocío y noche, bellota y hoja y bellota de nuevo, oscuridad y amanecer y oscuridad y amanecer de nuevo en su constante sucesión y, siendo miríadas, uno: también Old Ben, también Old Ben; hasta le habrían restituido su garra, seguramente le habrían restituido su garra; luego el largo desafío y la larga caza, ningún corazón para ser forzado y maltratado, ninguna carne para ser macerada y herida. (Traducción Ana M.ª Foronda)

“No había muerte”, traduce María Coy en Cátedra, en una interpretación ya abiertamente naturalista y pagana del Eterno Retorno1. No hay muerte porque el bosque reabsorbe todo lo que se corrompe en él y lo devuelve renovado después, como vimos en los anteriores versos. Lo que vuelve no es el mismo, ese pájaro ahora cadáver, pero sí lo mismo, la parajareidad ahora viva y cantando, por decirlo con Heidegger, coetáneo de Faulkner 2. Ni siquiera la angustia tematizada por el propio Heidegger sería un obstáculo de ninguna clase, como no lo era tampoco para el alemán, al Anillo del Retorno…

Así, pues, en vez de aquello de la fantasía que pasa y “nada” queda, es el “quedar” lo que queda siempre, lo que nunca se verá completamente libre de la vieja angustia. Porque por mucho que el río de la sangre corra cada vez más despacio y el recuerdo se haga cada vez más doloroso, la sangre, cuando menos, recordará siempre que algún día fue capaz cuando menos de angustia. (En la ciudad, pg. 123, Plaza y Janés)

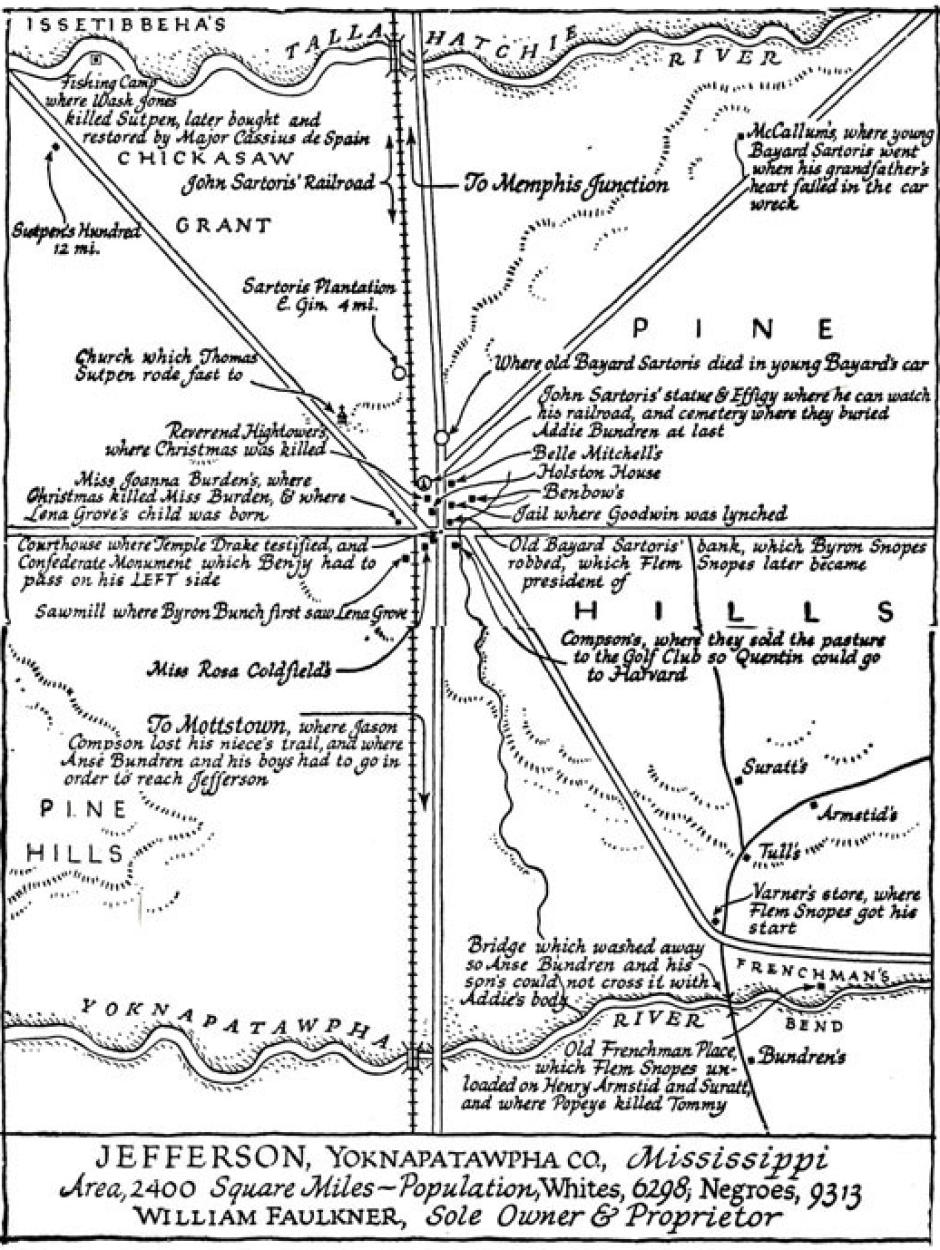

Algo que ya estaba, sorprendentemente, en Sartoris, arranque y mapa sentimental de Yoknapatawpha, acerca de la muerte del aguerrido patriarca, John Sartoris (Debolsillo, pg. 38):

Y al día siguiente ya estaba muerto, como si no hubiera hecho otra cosa que esperar aquel desenlace para librarse de la torpe limitación de huesos y aliento; como si al perder el sentimiento de frustración producido por la propia carne, pudiera ya tensar y dar forma a lo que brotaba de él convertido en la inevitable apariencia de su sueño, y ser así evocado, como un genio o una deidad, por los tediosos recuerdos de un anciano analfabeto o por una pipa chamuscada de la que hasta el rancio olor a tabaco quemado se había esfumado muchos años antes.

No hay muerte, o no del todo. Tampoco el miedo a la muerte violenta, en combate, está del todo justificado, desde esta perspectiva, y por eso es tan injusta la derrota del Sur en la Guerra de Secesión, puesto que, como se recuerda en Escaramuza en Sartoris, recogido en Los invictos, Biblioteca Edaf:

Creo que fue porque los de la partida de papá (como todos los demás soldados del Sur), a pesar de haberse rendido y de haber reconocido que les habían dado una paliza, seguían siendo soldados. Puede que fuera por la vieja costumbre de hacerlo todo como un solo hombre; puede que cuando uno se ha pasado cuatro años en un mundo regido completamente por los actos de los hombres, uno no quiera abandonar ese mundo, aunque tenga peligro y combates; puede que los motivos sean el peligro y los combates, porque los hombres se han hecho pacifistas por todos los motivos imaginables menos para rehuir el peligro y los combates.

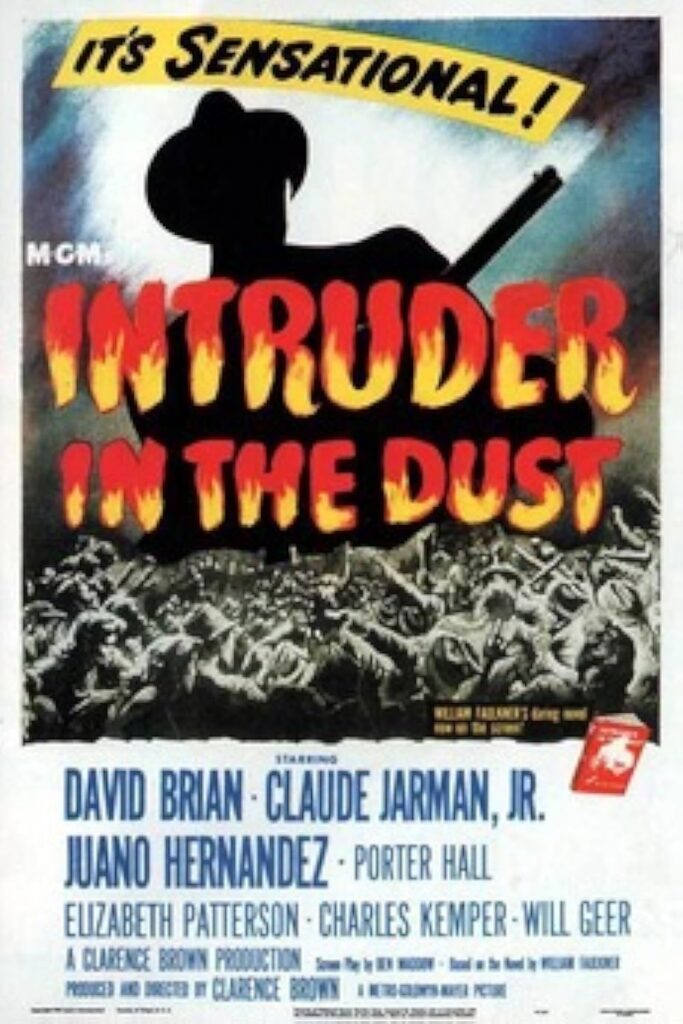

El condado de Yoknapatawpha, esa región cuyo “único propietario” es William Faulkner, es ante todo el escenario de la más triste de las derrotas, que no es propiamente la de la guerra, sino consecuencia de ella. Bill oficia de último testigo de un tiempo en que los hombres eran luminosos, epopéyicos (ese recuerdo recurrente, ese fulgor alucinado, casi con efectos especiales, del reverendo Hightower en Luz de Agosto3 es la quintaesencia del propio Bill), algo ridículos e hijos de perra también, en palabras de Bill, pero inmensamente más ricos en fortaleza de ánimo y temeridad de lo que lo serán sus desgraciados descendientes. Quentin Compson lo sabe, y por eso termina por arrojarse a un río. Flem Snopes también lo sabe, y por eso entiende perfectamente que los viejos caballeros del Sur son ahora arcilla en sus manos mezquinas y codiciosas. Y hasta Mink Snopes, el tonto más obstinado que haya salido de la pluma de Bill, lo sabe también, casi inconsciente y larvariamente, y por eso aún sigue intentándolo, aunque la muerte tire de él hacia el seno de la tierra (La Mansión, Alfaguara, capítulo 17):

El algodón que llenaba a medias el fondo de la camioneta estaba cubierto con una lona alquitranada, de manera que ni siquiera necesitó la manta. Se instaló allí muy cómodamente. Y sobre todo no estaba en contacto con el suelo. Porque ése era el peligro, algo contra lo que había que estar vigilante: una vez que te tumbabas sobre el suelo, la tierra empezaba de inmediato a tirar de ti. Desde el momento mismo en que se viene al mundo saliendo del vientre materno, el poder y la atracción de la tierra empiezan a trabajar; si no hubiera otras mujeres de la familia, o vecinas, o incluso alguien contratado para sujetar al recién nacido, para tenerlo en brazos, para evitar que la tierra lo tocase, nadie llegaría a vivir ni una hora. Y uno mismo también lo sabe. Tan pronto como puedes moverte, alzas la cabeza, aunque eso sea todo, tratando de romper la atracción, procurando erguirte sobre las sillas y otros sitios parecidos, incluso cuando aún no puedes sostenerte en pie, alejarte de la tierra, salvarte. Luego ya te sostienes y das uno o dos pasos, pero incluso entonces, durante esos primeros años, te pasas la mitad del tiempo en el suelo, mientras la vieja tierra que espera pacientemente te dice: «No pasa nada, no ha sido más que una caída, no te has hecho daño, no te asustes». Más tarde ya eres adulto, un hombre fuerte, estás en la plenitud de tus facultades; de vez en cuando te arriesgas deliberadamente a tumbarte sobre la tierra cuando cazas en el bosque; estás demasiado lejos de casa para volver, de manera que puedes arriesgarte incluso a dormir toda la noche sobre la tierra. Por supuesto tratarás de encontrar algo, cualquier cosa —un tablón o unas tablas, un tronco, incluso ramas de arbustos— que se interponga entre tu sueño, tu indefensión y la vieja tierra paciente que puede permitirse el lujo de esperar porque te atrapará algún día, sólo que no tiene ningún sentido que te dé un quilómetro porque tú te hayas atrevido un centímetro. Y tú lo sabes; cuando eres joven y fuerte te arriesgarás una noche, pero no dos seguidas. Porque, incluso, si sales al campo al mediodía y te sientas bajo un árbol o junto a un seto y almuerzas y luego te tumbas y descabezas un sueñecillo, cuando te despiertas durante un minuto no sabes siquiera dónde estás, por la excelente razón de que no estás del todo allí; incluso en ese breve rato en que no estabas vigilando, la vieja tierra paciente que espera sin prisa su ocasión te ha cogido suavemente una primera vez, sólo que tú has conseguido despertarte a tiempo. De manera que, si no le hubiera quedado más remedio, Mink se habría arriesgado a dormir en el suelo esta última noche. Pero no había tenido que hacerlo. Era como si el Viejo Patrón en persona hubiera dicho: “No te voy a ayudar en lo más mínimo, pero tampoco te lo voy a impedir”.

El “Viejo Patrón” es Dios, por supuesto, que en Los viejos del lugar es denominado también “Árbitro inmortal”. Coexisten, en Faulkner, una cierta esperanza de Dios no muy acusada, no muy llamativa, con el Eterno Retorno cismundano en que nada se aniquila enteramente. Puede que proceda no por casualidad de esa sensibilidad hacia el paso del tiempo como abismarse en la nada en la que insistía en sus inicios y que es tan típicamente cristiana también, pero el caso es que se hace más visible a medida que su obra adquiere consistencia y vigor. Asoma en Luz de Agosto, mediante la redención, bellísima, del reverendo Hightower; está, más cegadora que unos fuegos pirotécnicos, en las metáforas crísticas de Una fábula; y está, claramente, en Réquiem por una mujer, donde tiene lugar este diálogo:

Temple Drake: (…) Y, mañana a esta hora, tú ya no serás nada. Pero para mí es otra cosa. Porque para mí habrá mañana y mañana y mañana. Tu lo único que tienes que hacer es morir. Pero yo, que Él me diga qué tengo que hacer. No: tampoco es eso; ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que haré; yo también lo descubrí aquella noche en la habitación de los niños. Pero que Él me diga cómo. ¿Cómo? Mañana, mañana y todavía mañana. ¿Cómo?

Nancy Mannigoe: Confía en Él.

Temple Drake: ¡Qué confíe en Él! Mira lo que me ha hecho ya. Y está bien hecho; puede que lo mereciese; al menos, yo no soy quien para criticarlo ni para darle órdenes. Pero mira lo que te ha hecho a ti. Y a pesar de eso todavía puedes hablar así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso porque no hay nada más?

Nancy Mannigoe: No lo sé. Pero hay que confiar en Él. Puede que ese sea el precio del sufrimiento.

Stevens: ¿El sufrimiento de quién, el precio de qué? ¿Sólo los de cada uno por sí mismo?

Nancy Mannigoe: Por los de todos. Por todos los que sufren. Por todos los pobres pecadores.

Stevens: La salvación del mundo está en el sufrimiento de los hombres. ¿Es eso lo que quieres decir?

Nancy Mannigoe: Sí señor.

Poco después, la negra asesina, Nancy Mannigoe, sólo susurrará una palabra a Temple antes de morir ejecutada: “cree”… Yo pienso que no es que Bill se haya convertido a religión ninguna, sino que sencillamente es que siempre ha querido creer no tanto en Dios, en Jesús o en la vida de ultratumba como en la redención. Somos, los humanos, tan hijos de perra (se recalca en La mansión), que no puede ser que lo mucho que nos duele serlo no tenga una cierta absolución final. En su tiempo, y sobre todo, claro, en España, las novelas de Faulkner fueron consideradas aberrantes, escandalosas, abyectas y hasta monstruosas. Hoy nos cuesta más verlo así, y si en efecto pulula en ellas tanto incesto, violencia, odio y crimen es porque, al igual que ocurría con Fiódr Dostoiévsky (al que Bill elogiaba explícitamente), únicamente partiendo del barro más sucio se puede elevar el poeta -el escritor en general, o todo escritor que no busque exclusivamente el entretenimiento- hacia las estrellas: per aspera ad astra. Cuando su íntimo enemigo o enemigo íntimo Ernest Hemingway recibió el premio Nobel a causa principalmente de El viejo y el mar, Faulkner lo celebró argumentando que Hemingway en aquel relatito había descubierto a Dios4. Declaró entonces esto, que es bastante aplicable a sí mismo en mi opinión:

Él aprendió temprano en su vida un método con el cual podía realizar su trabajo; él ha seguido este método, lo ha manejado bien. Si su obra continúa, entonces va a obtener lo mejor. Creo que su último libro, El viejo y el mar, es el mejor porque ha encontrado algo que no había encontrado antes, que es Dios. Hasta ese momento sus personajes se desenvolvían en un vacío, carecían de pasado, pero de repente, en El viejo y el mar, él encontró a Dios. Ahí está el gran pez: Dios hizo el gran pez que tiene que ser capturado, Dios hizo al viejo que tiene que capturar al gran pez, Dios hizo a los tiburones que tienen que comerse el pez, y Dios los ama a todos ellos; y si su obra sigue avanzando a partir de ahí, será aún mejor, lo cual es algo que no todos los escritores pueden proponerse. Muchos se agotan trágicamente, cuando jóvenes, y entonces se vuelven infelices. Eso le pasó a Scott Fitzgerald, le pasó a Sherwood Anderson. Se desmoronaron.

El problema con la muerte, tal y como yo lo veo, es que lo que llamamos “conciencia”, lo hagamos con razón o no, es tan resplandeciente, tan completamente distinto de toda la demás vida y entornos dinámicos que nos rodean, que se nos hace cuesta arriba aceptar que pueda haberse cancelado de un momento a otro. Ayer hablábamos con naturalidad con alguien, como el viejo coronel Sartoris, que estaba perfectamente enterado de lo que sucedía a su alrededor, o que si no podíamos informarle fácilmente de ello. Potencialmente, era capaz de sentir todo y de apreciar, valorar o rechazar todo, cualquier incidente en grupo o aisladamente. Tenía la mirífica facultad, también, de recordar el pasado y anticipar el futuro, pese a que ese don fuese motivo de angustia. De repente muere, y ese haz de poderes increíbles desaparece de un plumazo. Lo que tienes enfrente no es el glorioso coronel Sartoris, sino un pedazo de carne en descomposición. La posición de Faulkner respecto de la muerte no consiste en que se vaya haciendo mayor y entonces le atrape la beatería5, consiste más bien en que no le cabe en la cabeza esa transformación que va de un núcleo vivísimo de anhelos, frustraciones, malas pasiones y tal vez coraje a nada de nada, a un estorbo en el suelo o en una cama que hay que retirar cuanto antes. Lo peor de la muerte no es que sea olvido de uno mismo, lo peor es que sea olvido del mundo. Con el esfuerzo que hacemos todos por arrostrar con las circunstancias y tratar de ser lo que mejor podamos ser dados los punzantes obstáculos que nos encontramos -siendo el primero y principal nosotros mismos-, resulta improbable que todo desemboque en “los ojos vueltos hacia dentro”, como dice Bill en otro poema. Lorca, no mucho antes, había versificado en Poeta en Nueva York: “o a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato”. Lo absurdo no es la muerte en sí, como pontificarán después Jean Paul Sartre o Albert Camus, más absurdo sería desear muy seriamente que todos nuestros antepasados siguiesen vivos y que nosotros mismos vayamos a dar la matraca a nuestros descendientes hasta el fin de los tiempos. No es eso, eso no es ni mínimamente respetable filosóficamente. Lo que sí es respetable filosóficamente, a mi juicio, es dudar de que el ingente esfuerzo de la especie humana termine en un simple “plof”, termine como quien abandona la habitación al decir de Faulkner. En absoluto es que se esté buscando, o incluso suplicando, una recompensa para tanto mérito, puesto que Bill es el primero en constatar que ese mérito está compuesto en su mayor parte de ambición, hambre, rapacidad y mal6. Sencillamente es que los términos no parecen proporcionados, así de claro….

En Palmeras salvajes, el personaje de Wilbourne se dirige a McCord con este sermón:

No hay lugar para el amor en nuestro mundo actual, ni siquiera en Utah. Lo hemos eliminado. Hemos necesitado mucho tiempo; pero el hombre es fértil en recursos, y su facultad inventiva, ilimitada. Así hemos terminado de librarnos del amor, como nos hemos librado del Cristo. Tenemos la radio para reemplazar la voz de Dios, y en lugar de ahorrar nuestra moneda emocional durante meses, durante años, a fin de merecer una oportunidad de gastarla toda en amor, podemos ahora dilapidarla a centavos y excitarnos delante de los puestos de periódicos o con trozos de chicle o con tabletas de chocolate en las máquinas tragaperras… Si Jesús volviera, habría que crucificarlo de prisa para defendernos, para justificar y preservar la civilización que nos hemos esforzado en crear y perfeccionar a imagen del hombre, creación por la que durante dos mil años hemos sufrido, hemos muerto chillando de rabia y de impotencia. Si Venus volviera, sería bajo el aspecto de un piojoso vendedor de postales obscenas, en los urinarios del metro.

Parece evidente que si Faulkner consideraba el pasado como actual es porque echaba enormemente de menos ese pasado concreto, un pasado en que se forjaban los verdaderos hombres. Venus ya está entre nosotros, en efecto, convertida en industria del porno, mas no obstante… ¿Quién querría hoy realmente renunciar a los chicles, los periódicos, la radio o las golosinas para retroceder al Profundo Sur? Pues ser o no ser, esa es la cuestión. En su poemario Visión en Primavera, de 1921, Bill escribía un verso enigmático (en Canción de amor): Para el sueño es la muerte, y la muerte no es nada excepto un sueño descifrado. Yo no sé bien lo que pudiera querer decirse allí, pero tengo muy presente lo que el gran Bill Faulkner escribe en Luz de Agosto, como retomando sus sempiternas dudas sobre la eficacia del lenguaje: pensando, como ya había pensado, como pensaría después, como los hombres han pensado: qué falso puede ser el más profundo de todos los libros cuando se pretende aplicarlo a la vida. (Biblioteca ABC pg. 455)

1 Otra prueba: Y volvió a ser como había sido antes. No. Dos veces, mil veces y nunca igual: los treinta, eternos y simbólicos para el hombre joven, para el muchacho, cada nueva ocasión acumulativa y retroactiva al mismo tiempo, implacablemente no repetitiva, el recuerdo de cada cual excluye la experiencia, la experiencia de cada cual antecede el recuerdo; la habilidad sin cansancio, el conocimiento virginal hasta la saciedad, los astutos músculos secretos que guían y controlan, del mismo modo que en las muñecas y en los codos yacía dormido el dominio de los caballos, en el espléndido, casi milagroso Olor a verbena, recogido al término de Los invictos, Biblioteca Edaf.

2 De hecho, la expresión Die ewige Wiederkunft des gleichen de Friedrich Nietzsche se traduce precisamente por el “eterno retorno de lo mismo”, no de “el mismo”; es decir, no retorna Flipper, pero sí un delfín, igual que usted y yo…

3 Este título es también de traducción dudosa, pues aunque en realidad se refiera a “dar a luz” en agosto, y por consiguiente debiera formularse como Luz en Agosto, sin embargo en el propio texto la locución se usa también en la acepción habitual, véase: “En la luz de agosto que la noche rezagada está a punto de invadir”, pg., 464, Biblioteca ABC.

4 Lo contaba Norberto Fuentes en El País: https://elpais.com/elpais/2019/11/19/ideas/1574182026_547130.html

5 A no ser que le ocurriera como al director de cine Kevin Smith, que suele decir que el motivo por él que cree en Dios es porque si no sería imposible entender que alguien como él tuviera una carrera profesional… Bill, que fue un auténtico desastre en su primera y casi segunda juventud, tendía a pensar algo parecido a esto de vez en cuando.

6 Llevándoseme los demonios porque cosas así no sólo sucedieran, sino que tuvieran que suceder, no quedara más remedio que sucedieran si la vida tenía que continuar y la humanidad ser parte de ella, en La escapada (traducción de The reivers), Debolsillo, pg. 253.