Aquellos que el orondo Alfred llamaba “mis amigos los lógicos” quedarían contentos con los giros que la trama de Vértigo (1958) proponía. Suponía un alivio pensar que Madeleine (bueno, realmente Judy) no estaba poseída por fantasma alguno. Sin embargo, esta obra totémica incontestable (sin peros posibles) del séptimo arte no deja de ser en cierto sentido una historia de fantasmas. Y por añadidura, la cinta más romántica, en la primigenia acepción del término, con la que servidor haya topado. Aprovecho para avisar que en este artículo prescindiré sin escrúpulo de cualquier ahorro de spoilers. Así que el que no haya visto la película, que vaya espabilando.

Aquellos que el orondo Alfred llamaba “mis amigos los lógicos” quedarían contentos con los giros que la trama de Vértigo (1958) proponía. Suponía un alivio pensar que Madeleine (bueno, realmente Judy) no estaba poseída por fantasma alguno. Sin embargo, esta obra totémica incontestable (sin peros posibles) del séptimo arte no deja de ser en cierto sentido una historia de fantasmas. Y por añadidura, la cinta más romántica, en la primigenia acepción del término, con la que servidor haya topado. Aprovecho para avisar que en este artículo prescindiré sin escrúpulo de cualquier ahorro de spoilers. Así que el que no haya visto la película, que vaya espabilando.

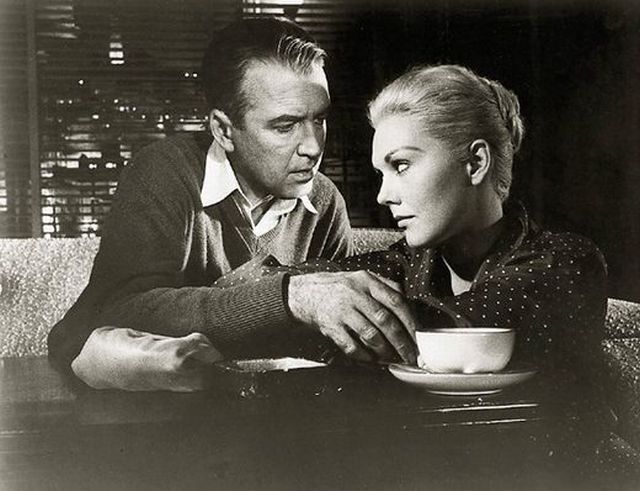

Escribía que Vértigo, a pesar de las lógicas que presiden su causalidad argumental, no escapa a la condición de relato fantasmagórico. Porque Scottie Ferguson (James Stewart), si lo pensamos detenidamente, centra su búsqueda amorosa en un personaje que, en puridad, no existe. Ama a una mujer con los rasgos de Judy Barton (Kim Novak), pero no a la propia Judy, la verdadera persona oculta tras la ficticia Madeleine. Una Madeleine que no corresponde siquiera al personaje suplantado (la esposa asesinada), sino a una ficción construida para Scottie, y de la cual él se enamora hasta la locura. La Madeleine de Scottie es, pues, una entelequia, una presencia tangible cuyo espíritu sólo adquiere completa realidad en la imaginación del detective; esto es: un fantasma. Hitchcock se encarga de subrayárnoslo una y otra vez, y no sólo con la excusa argumental del espíritu de Carlotta Valdés: el halo misterioso e insondable que recubre a Madeleine durante la primera parte del filme; la escena del bosque milenario, en la que, ataviada con un largo y, por momentos, etéreo abrigo blanco, aparece y desaparece entre la vegetación como si se transfigurase; el tan mencionado uso del color verde en la escena del beso (“el verde es el color de lo eterno”, se dice en un momento dado de la película).

Escribía que Vértigo, a pesar de las lógicas que presiden su causalidad argumental, no escapa a la condición de relato fantasmagórico. Porque Scottie Ferguson (James Stewart), si lo pensamos detenidamente, centra su búsqueda amorosa en un personaje que, en puridad, no existe. Ama a una mujer con los rasgos de Judy Barton (Kim Novak), pero no a la propia Judy, la verdadera persona oculta tras la ficticia Madeleine. Una Madeleine que no corresponde siquiera al personaje suplantado (la esposa asesinada), sino a una ficción construida para Scottie, y de la cual él se enamora hasta la locura. La Madeleine de Scottie es, pues, una entelequia, una presencia tangible cuyo espíritu sólo adquiere completa realidad en la imaginación del detective; esto es: un fantasma. Hitchcock se encarga de subrayárnoslo una y otra vez, y no sólo con la excusa argumental del espíritu de Carlotta Valdés: el halo misterioso e insondable que recubre a Madeleine durante la primera parte del filme; la escena del bosque milenario, en la que, ataviada con un largo y, por momentos, etéreo abrigo blanco, aparece y desaparece entre la vegetación como si se transfigurase; el tan mencionado uso del color verde en la escena del beso (“el verde es el color de lo eterno”, se dice en un momento dado de la película).

Scottie Ferguson es el héroe romántico por antonomasia. Ama antes un ideal, una vaga ilusión, que a una mujer tangible, real (como lo es su frustrada pretendiente Midge). Bécquer rimaba: “–Yo soy un sueño, un imposible / vano fantasma de niebla y luz. / Soy incorpórea, soy intangible / no puedo amarte. –¡Oh, ven, ven tú!”. En la misma situación se encuentra Scottie. El amor que siente por Madeleine, como el de todo verdadero romántico, va más allá de condicionantes sociales, de presentes, pretéritos o futuros, y por ello más allá de la muerte. Esto lo hace necesariamente un amor que, para realizarse, no evita la perversión (sexual): las lecturas freudianas, lacanianas y derivadas se hacen aquí presentes. Evidentemente, pues la pasión de Scottie pasa por la obsesión necrófila, el fetichismo y el sadismo. Pero la pasión amorosa del romántico nunca fue mar de aguas mansas, y ya es posible observar en dos poetas precursores como Edward Young y José Cadalso el tema de la exhumación de la amada muerta. El héroe de Hitchcock intenta también exhumar al objeto de su pasión, esta vez a través del control fetichista de otra mujer. Pero, al descubrir que esa otra es la propia Madeleine, y que ésta sólo resulta un engaño, Scottie adquiere plena consciencia de que su pasión no tiene un referente real. Aunque en los momentos finales intente llevar su idilio a buen término, la fatalidad impedirá que así sea, y su pasión no obtendrá, como no podía ser de otro modo, la realización ansiada. Se cumple, en última instancia, la premisa fantasmagórica que ya anunciaba un personaje al en un principio racional y descreído protagonista: “¿Es posible que una persona del pasado, una persona muerta, pueda tomar posesión de otra persona viva?”.

Lo es. Tanto es así que Scottie sólo puede alcanzar una unión “real” con Judy en la medida en que traslada a ella las características de Madeleine, chocando con el afecto sincero y “real” que Judy siente por él (y que la conducirá a rebajarse hasta extremos masoquistas). Aquí se emplaza el doloroso conflicto de la película: ni Scottie ni Judy pueden poseerse el uno al otro, como ansían y reiteran en distintas ocasiones a lo largo del relato, y no obstante les es imposible dejar de buscarse.

En resumidas cuentas. No es habitual en Hitchcock que el núcleo de sus películas sea una relación amorosa. Una vez que esto ocurre, queda patente que el maestro del suspense, el supuestamente cerebral demiurgo de la puesta en escena, es capaz de filmar la pasión más visceral en toda su fuerza y ambigüedad. Además, el inglés no hace trampas: la obsesión amorosa de los protagonistas no conoce límites, y es por eso que no se evita lo enfermizo, lo humillante y lo perverso. La verdadera pasión amorosa para Hitchcock, como para los románticos decimonónicos, conlleva la obsesión insana. De ahí que la película sea a la vez tan conmovedora y tan inquietante.

Fueron los cines Verdi los que hace un par de meses decidieron proyectarla en HD. Lamentablemente, la iniciativa ya ha tocado a su fin. De todas formas, los cinéfagos que echen mano de las copias disponibles (afortunadamente, aún quedan muchas vías para acceder a ellas) tendrán la oportunidad de ver cómo el orondo y genial Alfred se sumergía hasta los tuétanos en la vivencia de su personaje Scottie, hasta el punto de contagiarse, y contagiarnos, de su ansiedad, su enfermedad y su crueldad. Eso sí, regalando siempre arte mayor, traducido en una absorbente puesta en escena, arrojada y milimétrica. Como dice la solícita e irónica dependienta de la tienda de ropa donde Scottie viste a Judy a imagen y semejanza de Madeleine: “El señor [Hitchcock] sabe muy bien lo que quiere”.