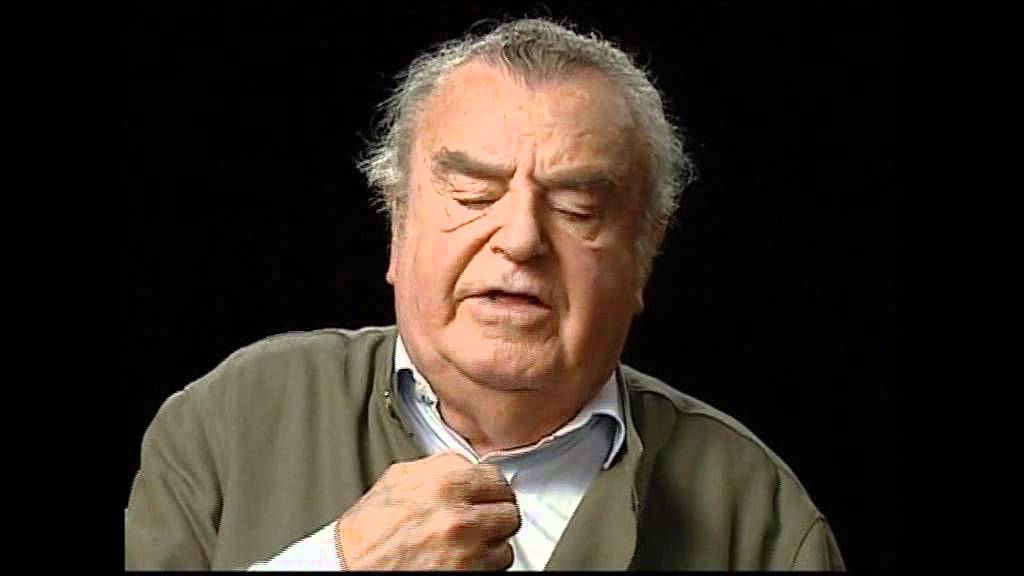

Parece que Jesús Mosterín ha muerto, lo sé porque Javier Sádaba ha compuesto un bonito recuerdo de su persona y figura en El País. Yo había leído unos pocos libros suyos, islas de un vasto archipiélago de su creación, como esas regiones del océano que cobijan mil rocas boscosas. En alguno sólo me he enterado de la mitad, como en Los lógicos, pero es por culpa de mi insuficiente formación, no de su extraordinaria facilidad expresiva. El caso de Mosterín en España me recuerda el de tantos otros cienficistas que son como esa irreductible aldea gala de Goscinny, que a pesar de todo resistirán ahora y siempre al invasor posmoderno. Su poción mágica es la alabanza de la ciencia, que les otorga el poder de repartir mamporros a cualquier otra clase de discurso sin demasiado fundamento, en nombre de la claridad, la eficiencia y la superchería evolucionista. Para esa clase de autores, todos los demás que jugamos en otras ligas y estamos a otros temas en Filosofía somos “posmolerdos”, término que pienso patentar para que al menos cuando me lo apliquen me paguen correspondientemente. Supongo que posmolerdos deben ser para ellos aquellos que comulgan con el ya desfasado Paul Feyerabend, o esos otros que se chutan con la estética y el multiculturalismo por encima de todo. Personalmente, no me siento identificado con nada de eso, al contrario: entiendo que sentir curiosidad y hasta júbilo por los avances científicos es una actitud necesariamente posmoderna de entre las que más. Lo que ocurre es que no nos paramos ahí, sino que concebimos la actividad científica no como una práctica estanca, cerrada a la intervención y al diálogo con el resto de las modalidades sociales; la concebimos, en cambio, como algo que reporta imágenes y utilidades acerca de la naturaleza o del hombre, y, por tanto, algo que debe entrar ineludiblemente a formar parte de lo que Richard Rorty denominaba -con una expresión no muy afortunada, todo hay que decirlo, pero muy liberal, y el propio Mosterín era liberal- el “mercado de las teorías”…

Lo que nunca termino de comprender es por qué este tipo de intelectuales no se hicieron científicos desde el principio. Están tan convencidos de su posición que deberían mancharse las manos en un laboratorio, en vez de comentar lo que otros investigan en una especie de discurso de segundo grado que limpia, fija, y da esplendor. Sádaba mismo deja caer de pasada en su obituario que Mosterín resultaba a veces algo adusto y dogmático. Me parece del todo previsible, puesto que el hombre tenía nada menos que a la Madre Naturaleza de su parte, o eso pensaba él. Concebía, incluso, al ser humano como un organismo netamente natural, no distinto de otros animales organizados, lo cual le condujo a dos cosas muy característicamente suyas: en primer lugar, a cambiarnos el nombre de especie (“humans”, en vez de “humanos”, de modo semejante a como Heidegger nos examinaba en tanto Dasein, existentes…), y, en segundo lugar, a defender los derechos de los animales, causa que no agrada a todos en España -pienso en Fernando Savater, por ejemplo-, pero que yo apoyaría fervorosamente cayera quien cayera. Porque es como si Mosterín hubiese negado el alma humana para luego concedérsela a los bichos, cuando en realidad lo que pretendió es igualarnos. En cualquier caso, la obra de Mosterín fue mucho más allá de eso, se interesó por todo y escribió acerca de muchas temáticas distintas. Era ya un hombre muy mayor, que había aceptado su cercano fin con estoicismo científico. Que su retorno al légamo natural cuyos secretos tanto gustó de interrogar le sea grata, o, cuanto poco, no ingrata…