La expresión paciente viene del latín (patĭens, -entis, part. act. de pati, padecer, sufrir) y en su acepción médica (según el DRAE) se refiere a la persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica. Otra acepción se refiere a la persona que es o va a ser reconocida médicamente Es decir un paciente es quien sufre por una enfermedad y es atendido por un médico. Paciente y médico son dos palabras ligadas por una relación que ha ido transformándose históricamente y que ha sufrido cambios muy importantes en el mundo occidental en los últimos tiempos. A lo largo de la historia se ha considerado, en general, que el paciente estaba incapacitado desde el punto de vista biológico y moral, porque la enfermedad le ponía en una situación de sufrimiento e invalidez, de dependencia y en definitiva de infantilización que le afectaban a su voluntad y juicio moral. Así como el niño tiene que confiar en su padre el paciente había de confiar en el médico que podría decidir en su lugar lo que considera mejor para su salud basándose en las premisas de benevolencia, beneficencia y confidencia. El paciente por su parte tenía que comportarse como un buen enfermo, sumiso, confiado y respetuoso.

Desde el siglo XVIII comienza a producirse la rebelión de sujeto, que tendrá importantes repercusiones sociales y clínicas. En lo social, el movimiento obrero lucha por superar las diferencias entre ricos y pobres surgidas de la revolución industrial y logra forzar que los trabajadores tengan acceso a sistemas colectivos de asistencia sanitaria de carácter público. En lo clínico, lentamente a lo largo de un siglo el paciente va ganado reconocimiento como sujeto personal que quiere ser escuchado en su condición de sujeto lingüístico y quiere ser comprendido en su condición de sujeto biográfico. En este aspecto clínico la patología positivista que pretendía reducir al enfermo a puro “objeto natural” se vio invadida por la práctica diaria que evidenciaba los múltiples elementos subjetivos y personales que influían e incluso determinaban la aparición y las características de cada caso clínico. El año 1973 puede tomarse como símbolo de la “rebelión de los pacientes”. La Asociación Americana de Hospitales aprobó en ese año la Carta de Derechos del Paciente que supone el reconocimiento oficial del derecho del enfermo a recibir una completa información sobre su situación clínica y a decidir entre las opciones posibles, como adulto autónomo y libre que es. La aparición de este documento coincidió con avances en las técnicas sanitarias (trasplantes, diálisis, UCIs, etc.) destinadas a pacientes muy graves y de las cuales dependía su supervivencia a menudo en condiciones muy precarias. La necesidad de articular la toma de decisiones en estos casos hizo perentorio incluir a los interesados de forma activa. Así el enfermo deja de ser un paciente pasivo para convertirse en un agente activo. Deja de ser un niño dependiente y asume su condición de adulto responsable que salvo en casos excepcionales tiene que tomar decisiones que afectan a su propio cuerpo.

Esto es congruente con la mentalidad autonomista que se ha convertido en hegemónica en las sociedades democráticas desarrolladas, donde se supone que cada persona tiene que asumir las decisiones que le afectan según su propio sistema de valores. Doscientos años han tenido que transcurrir desde la aparición formal de los derechos humanos fundamentales hasta la aparición de los derechos de los enfermos. Al principio del siglo XX comenzó a considerarse la importancia de la subjetividad personal en la clínica y en el último tercio el paciente consiguió el derecho a decidir. Así la relación clínica ha pasado históricamente por las siguientes fases aunque en la actualidad conviven actitudes de los tres tipos dependiendo de múltiples factores organizativos o personales:

Paternalista, donde es la capacidad y el recto entender del médico los que tienen que preservar del daño y la injusticia al paciente. Es una relación vertical y asimétrica, de beneficencia, donde el médico ordena como un padre benévolo y el paciente se deja llevar hacia el bien que él no ha elegido.

Oligárquica, consecuencia de la medicina en equipo que se ha ido generalizando en el siglo XX. Es una relación vertical aunque las decisiones las toma el equipo sanitario sin participación del paciente. Tiene la ventaja de que las decisiones no se toman desde una única perspectiva pero, en la práctica, puede ser más conflictiva y la confidencialidad se relaja irremediablemente.

Democrática en la que la relación se ha hecho más horizontal y el paciente se ha convertido en sujeto activo de la toma de decisiones en función del sistema de valores en que se basa su proyecto de vida. Ya no es el código ético del médico sino el sistema de valores del paciente lo determinante. La relación no es perfectamente horizontal ni simétrica (no puede serlo) pero el médico aporta su conocimiento técnico y el paciente es el que finalmente toma la decisión en función de sus creencias, proyectos, deseos, etc. Aquí el médico se ha visto desposeído de su tradicional poder de decisión y la relación se ha transformado profundamente. El procedimiento concreto en que se ha plasmado el cambio es el denominado consentimiento informado” que se considera en la actualidad un derecho básico de los enfermos y la base de la nueva relación clínica.

El médico debería explicar a su paciente las características de su enfermedad, el tipo de indicación terapéutica que él considera adecuada con sus expectativas, sus efectos secundarios y sus riesgos, así como las posibles alternativas. El enfermo debería preguntar y pedir aclaraciones y finalmente decidir y firmar el documento. El problema es que en la práctica clínica las cosas no son tan sencillas debido a la realidad de la condición humana cuando enferma, a los límites del tiempo dedicado a la atención personal en los sistemas sanitarios públicos y a la incertidumbre y complejidad propias de la medicina moderna, difícil de comprender y soportar por un gran número de personas cuando están además gravemente enfermas. Así han surgido críticos de este documento que lo ven como una injerencia intolerable de los poderes públicos en una relación privada y que argumentan que muchos pacientes no desean leer un documento de este tipo que no estaría exento de efectos secundarios (como la ansiedad o el rechazo a una asistencia sanitaria que podría haber sido eficaz)y que sobre todo serviría para salvaguarda legal de los médicos. Claude Beraud en “La qualité de la relation médecin-patient et décision médicale” pone de manifiesto la complejidad y los límites de la actual relación democrática que se considera teóricamente la más adecuada:

“Para que una decisión clínica se ajuste a las necesidades del paciente deben darse cuatro condiciones:1)los conocimientos científicos de los médicos necesitan estar actualizados. Si el conocimiento del médico no se actualiza continuamente, la calidad de las decisiones que toma es incierta. 2)La competencia clínica y técnica debe permitir al médico, no solo recoger toda la información disponible durante la entrevista y el examen del paciente, sino también hacerlo de acuerdo a las indicaciones y gestos técnicos apropiados que deben poder ser conocidos y evaluados por el paciente. 3)Debe establecerse una relación que permita un análisis profundo de las necesidades de los pacientes. Si las dos primeras condiciones parecen obvias, la tercera, es ignorada en toda la formación académica de los médicos, y sin embargo, es crucial, ya que permite que puedan llevarse a cabo las das condiciones anteriores. 4) Informar al paciente. Construir una relación asistencial supone una disponibilidad cognitiva y emocional sin la cual la atención al paciente y sus familiares sería imposible. También implica confidencialidad y confianza. La buena voluntad y la experiencia no son suficientes para el éxito de una relación de cuidado que requiere competencias que solo una formación adecuada permite adquirir. La relación medico paciente es un éxito si le permite (al paciente) dar un sentido a su enfermedad y a sus molestias; si le otorga la posibilidad de hacer del tiempo de su enfermedad un momento de verdad y progreso personal; si le ayuda a encontrar su autonomía y le aporta los recursos psicológicos para afrontar positivamente sus dificultades, tomar decisiones importantes, o encontrar un sentido a su vida asumiendo una situación cruel como una enfermedad terminal.

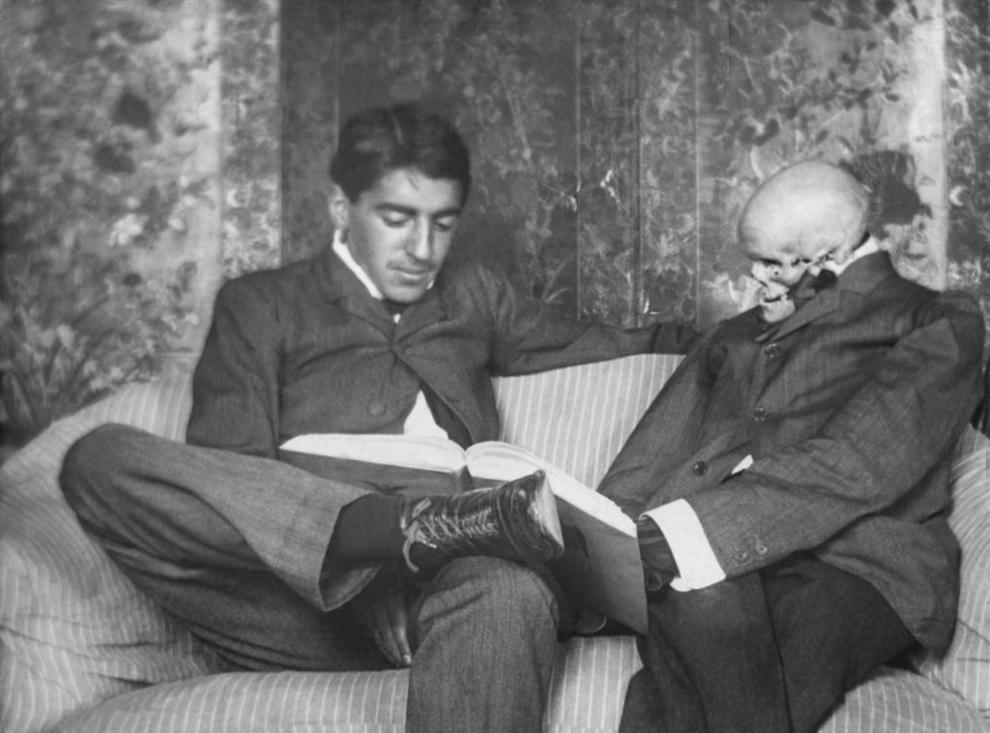

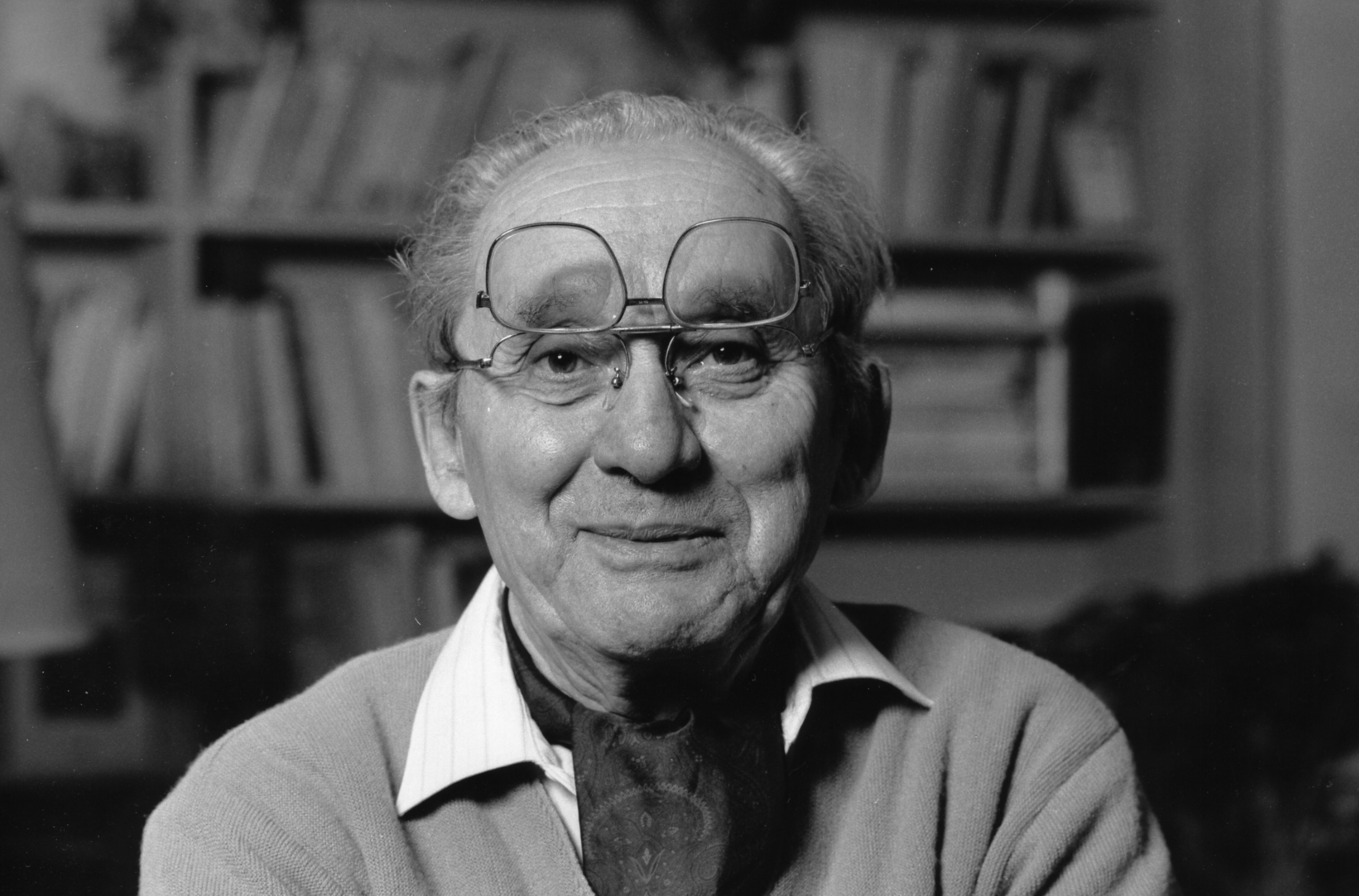

Releo ahora estos apuntes, escritos hace algunos años, sacados sobre todo el libro de Pedro Laín Entralgo, El médico y el enfermo. Triacastella 2003 (puede leerse texto completo en edición de 1969 en hipervínculo) y pienso en hasta qué punto consigo yo alcanzar esas expectativas, en si es siquiera realista intentarlo en las condiciones en las que trabajo cada día. Claude Beraud dice en ese texto que, al menos, se precisarían 45 minutos para una primera entrevista en medicina general (¿hay algún sitio donde un médico tenga ese tiempo y lo utilice bien?, ¿se puede conseguir algo significativo con menos?) para establecer una relación asistencial que tenga en cuenta y explore los contextos sociales, culturales y biográficos del paciente, que le trasmita que alguien se “hace cargo de él” y trate de procurarle esperanza de curación o al menos de mejoría. Pienso en si en el hospital, donde en muchas ocasiones el tiempo de una consulta nueva es mucho mayor o donde el paciente pasa mucho tiempo ingresado (¿pero cuánto se dedica a hablar con él con la suficiente honestidad y confidencialidad?) y las decisiones son más críticas, alguien se plantea tener en cuenta como afecta la enfermedad a la “persona” concreta y trata de modular el proceso de diagnostico y tratamiento en función de eso, implicando al paciente en el proceso de toma de decisiones al margen de la firma de un documento de consentimiento informado, utilizado muchas veces como un burladero defensivo. Pienso en si los MIR de cualquier especialidad reflexionan y se forman sistemáticamente sobre estas cuestiones, si leen ya a Laín u otros textos similares, si aprenden el oficio milenario de “ser médicos” por encima de la especialidad concreta en que se estén formando, si se visualizan alguna vez como pacientes y ponen a prueba su empatía en serio. Pienso en las expectativas de los pacientes reales, tan influenciada por intereses tan diversos que tratan de “medicalizarles” la vida, en la madurez que deberían que tener, en la personalidad o la cultura que tendrían que poseer para comprender, encontrar palabras y pensar racionalmente en situaciones de tanta ansiedad, cuando es tan fácil que la sugestión sea tan fuerte y lo sesgue todo y haga la relación asistencial, en la práctica, tan difícil. Pienso en hasta qué punto todo esto es posible o mínimamente realista y, sobre todo, si lo es en la actual deriva de los sistemas sanitarios públicos abrasados, más tras el COVID, por una demanda cada vez más intensa, donde la “capacidad de curar” parece haberse trasladado a las máquinas y la asistencia real está cada vez más fragmentada. Pienso en cómo me gustaría que me trataran a mí si algún día enfermo. Y me da miedo la posibilidad de no poder encontrar, aún siendo médico, los médicos competentes que tuvieran en cuenta mis preferencias y me trataran como necesito.