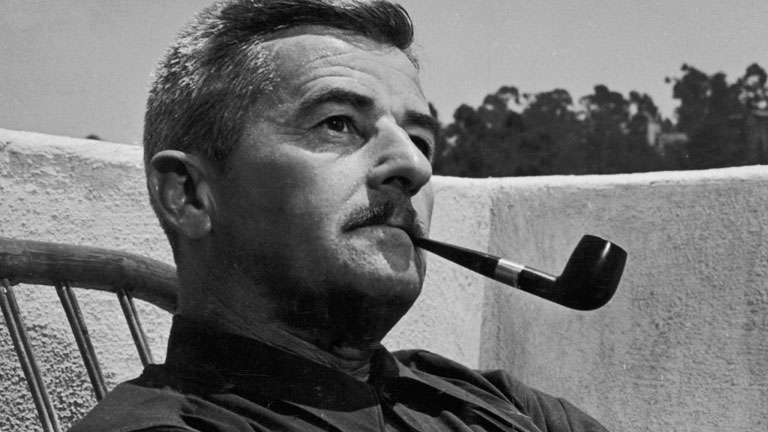

La tarde se balanceaba amable entre el sabor de un café bombón y el humo dulce de la pipa que serpenteaba alrededor del perro dormido a los pies en algún tipo de sueño azul, donde probablemente susurraba Stacey Kent o Mark Murphy o ese tipo de canciones, justo en ese tono, que me terminaron llevando a algún sitio lejano que de forma inesperada arrastró el recuerdo de Marcel Schwob y el de aquéllos libros negros de la biblioteca personal de Borges que siempre contenían aquella magnífica introducción que terminaba con una profecía:

“Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermosos que no descifran ni la psicología ni la retórica. La rosa es sin porqué, dijo Angelus Silesius; siglos después, Whisler declararía: el arte sucede. Ojalá seas el lector que este libro aguardaba.”

“Vidas imaginarias” es un libro memorable, está lleno de historias, quizá de leyendas, pero también de los hechos muy particulares que son los que al final constituyen la esencia de todas las vidas. Ya advierte Schwob en el prólogo que le dedica:

“El arte es lo contrario de las ideas generales, describe solo lo individual, no desea sino lo único. No clasifica, declasifica. En tanto como a nosotros atañe, nuestras ideas generales pueden ser similares a las que rigen en el planeta Marte y tres líneas que se cortan forman un triángulo en todos los puntos del universo. Pero mírese una hoja de árbol, sus nervaduras caprichosas, sus matices que varían con la sombra y el sol la protuberancia que ha levantado en ella la caída de una gota de lluvia, la picadura que le dejó un insecto, el rastro plateado del pequeño caracol, el primer dorado mortal que le imprimió el otoño; búsquese una hoja exactamente igual en todos los grandes bosques de la tierra; lanzo el desafío. No hay ciencia del tegumento del foliolo, de los filamentos de una célula, de la curvadura de una vena, de la manía de una costumbre, de los arranques de un carácter. Que un hombre haya tenido una nariz torcida, un ojo más arriba que otro, la articulación del brazo nudosa; que haya acostumbrado a comer pechuga de pollo a una hora determinada, que haya preferido el Malvoisie al Châteaux Margaux, eso no tiene paralelo en el mundo. Tales hubiera podido decir lo mismo que Sócrates, pero no se habría frotado la pierna de la misma manera, en la prisión, antes de beber la cicuta. Las ideas de los grandes hombres son patrimonio común de la humanidad; lo único que cada uno de ellos poseyó realmente fueron sus rarezas. El libro que describiera a un hombre con todas sus anomalías sería una obra de arte similar a una estampa japonesa en la cual se ve eternamente la imagen de una pequeña oruga vista una vez a una hora particular del día.”

Quizá por ello busqué allí el perfil de Clodia, esa patricia romana que venía persiguiendo desde los Idus de Marzo y que quizá nunca se curó de una herida primigenia que, según refiere el personaje de César en ese libro, respondía a ” la rapacidad de los privilegiados que creen que sus ventajas les han sido conferidas por una inteligencia superior y están envenenados por el resentimiento porque solo les ha otorgado belleza, salud, abolengo e inteligencia, reservándose un millón de dádivas: en especial el don de una felicidad perfecta para cada instante del día”. Lo que le llevó a una degradación cada vez más autodestructiva y a dejarse amar inútilmente por Catulo, aquel poeta que la quería tanto…