“Mi época en Bruguera fue la de las plantaciones de algodón, se vivía bien, pagaban, pero explotaban. En esa época había que hacer 30 o 40 páginas a la semana. Imagínate la calidad que podía tener aquello. Se creaba una revista y había que hacer personajes nuevos.

Manuel Vázquez

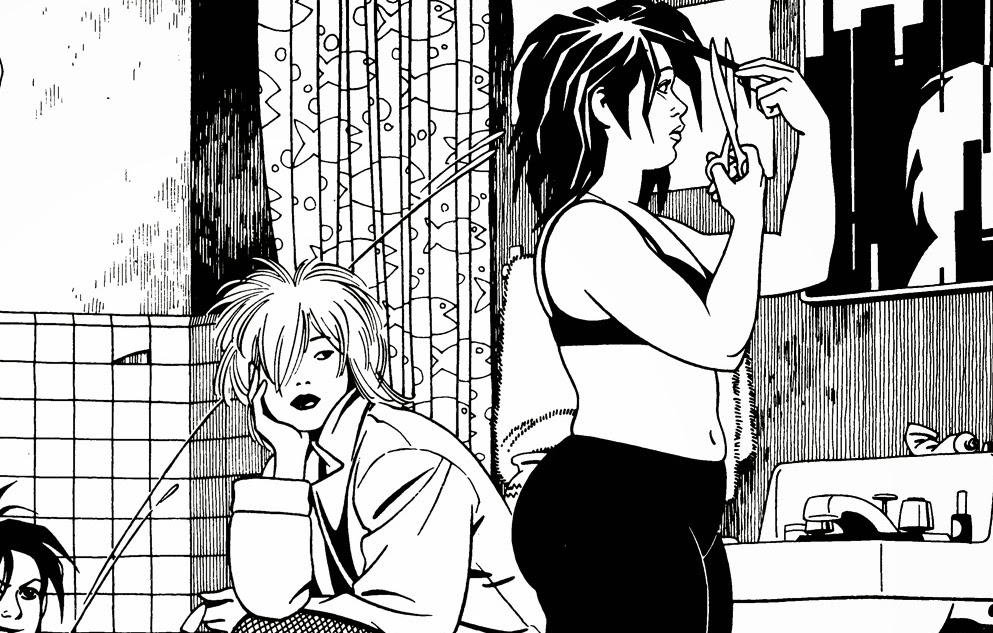

Santiago Segura es, para mi, como el Superhombre de Nietzsche, en el sentido de que sus peculiares “valores” no son los nuestros (al menos desde luego no los míos…), y de que aprecia las máscaras, por aquello de que “todo lo profundo ama la máscara”… De él, por tanto, se puede esperar casi cualquier cosa, excepto un dramón de tema social que se alce con un Goya. Así, hace años firmó y protagonizó una cinta sobre la vida y picardías del dibujante de Bruguera Manuel Vázquez a la que un servidor considera una auténtica joya escondida del cine español, y que retrata lo que nadie se había atrevido todavía a retratar, como es las entrañas de ese emporio del humor triste y tardofranquista que fue la editorial Bruguera. Hoy se puede sentir cierta nostalgia por ella, como quien siente nostalgia por Naranjito, pero sin dejar de reconocer que Bruguera era una editorial de tebeos segundomundista y maldita. Si alguna instancia cultural ha merecido en España el calificativo de “esperpéntica” décadas después de ser acuñado por Valle-Inclán (que, dicho sea de paso, era una pasada de escritor), es precisamente la editorial Bruguera, mucho más que “Encarna de noche” o El Fary, pongamos por caso. En los personajes de Bruguera, en efecto, este desdichado país contemplaba su propia deformación grotesca en el espejo cóncavo de unas páginas de viñetas dibujadas a toda prisa y mal coloreadas. Segura, en su película, nos muestra eso, la famosa “oficina siniestra” que fue esa bodega de galeotes del arte de pintar monas que si en efecto era “hambrienta y absurda”, como quería Valle, tan sólo fue “brillante” en la obra y figura del gran Manolo Vázquez y tal vez en la incorporación tardía de Jan.

Como en esa España tan sólo llegaban de fuera los cómics europeos de temática erótica y de ciencia-ficción cutre (muy cutre, pese a todo), o leías cosas ciertamente turbadoras como el Anarcoma de Nazario, el Makoki de Gallardo y Mediavilla o el Peter Pank de Max o leías “tebeos”. El niño que leyera tebeos de Bruguera y que no se diese cuenta de que rezumaban resignación y mediocridad es que tenía la suerte de portar alegría interior o que reconocía en aquellas historias la misma fealdad y mugre que percibía fuera. Todos los guiones eran el mismo repetido (caso clásico: a un empleado amargado le toca la lotería, de modo que humilla físicamente a su jefe, pero luego descubre que se ha equivocado de fecha, etc.), y los dibujos llevaban efectivamente la marca del látigo. Donde mejor se translucía esta situación de sumisión franquista era en la ya citada Oficina siniestra, que les retrataba a ellos mismos. Esos “ellos mismos” que allí encerrados crearon a Carpanta, que literalmente se muere de hambre, o al Profesor Tragacanto, que jamás logró dar ni media clase, o a Plurilopez, al que, como su propio nombre indica, “no le daba la vida”, o al Reporter Tribulete, que era tan eficaz periodista como Pepe Gotera y Otilio (que inspiraron la serie Manos a la obra) en lo suyo. Nada de fantasía, nada de aventura, todo encanallamiento y miseria asumidas, todo pitillo consumido colgando de la comisura de los labios y fracaso total en el desenlace, no vaya a ser que el autor modificase la situación de partida de los personajes y tuviera que establecer continuidad alguna en la narración, al modo del genial Pickwick de Dickens (eso le obligaría además a pensar más allá de su jornada encadenado a la mesa de trabajo, y a crear en vez de meramente copiar…)

Mortadelo y Filemón alcanzaron más notoriedad que la mayoría, y hasta fueron traducidos a otros idiomas, pero tan sólo, en mi opinión, por el carácter ultraviolento y sádico de sus andanzas, por las carcajadas que producía el machismo ejercido sobre el único personaje femenino de la saga y porque Francisco Ibáñez aprendió desde muy pronto a beber del material francés de André Franquin y la revista Spirou. Ibáñez posee, a mi parecer, una sola virtud: es un currante excepcional, sacando álbum tras álbum, todos idénticos y malísimos, hasta el último suspiro. Y una sola gracia: la calva apodíctica que necesariamente lucen todos sus personajes masculinos -o sea, todos menos Ofelia, la gorda: había muchas risas a costa de las gordas en Bruguera. Por lo demás, Ibáñez es mucho más violento que los cómics de Astérix, al tiempo que mucho menos ingenioso, y aún así llegó a tener una docena de “negros”…

Yo lo único que aprendí de bueno de aquellas lecturas, que devoré a falta de otra cosa, fue que el único regalo posible para un ser humano por reyes o por cumpleaños era una bicicleta, la maquina más maravillosa concebida por el hombre, pero que Don Pantuflo Zapatilla, padre de Zipi y Zape, administraba de la manera más mezquina posible. La luz llegó a Bruguera muy al final, con el trabajo sobrecargado de detalles y casi plastelinoso de Jan, el de Superlópez y Pulgarcito (que venía de la ilustración aún-más-infantil, pero realmente meritoria). Eso, desde luego, era ya otro mundo: hasta los edificios del fondo estaban bien dibujados y poblados por Jan de gente, macetas, tortugas, lo que fuera, mientras que Ibáñez se limitaba a un skyline de cuatro líneas con alguna ocasional antena de televisión. Los guiones de Superlopez ya son harina de otro costal, pero con eso y con todo daban mil vueltas al Bruguera tétrico habitual. De hecho, tengo la impresión de que de todo aquel “taller de ideas”, más semejante a los invernaderos de El Egido que a Marvel o DC, lo único que ha sobrevivido es Superlópez, cada vez más degradado tanto en dibujo como en guion. Pero en fin, gracias a Jan y gracias como poco a Vázquez, por lo que fueron o por lo que a duras penas les dejaron ser…