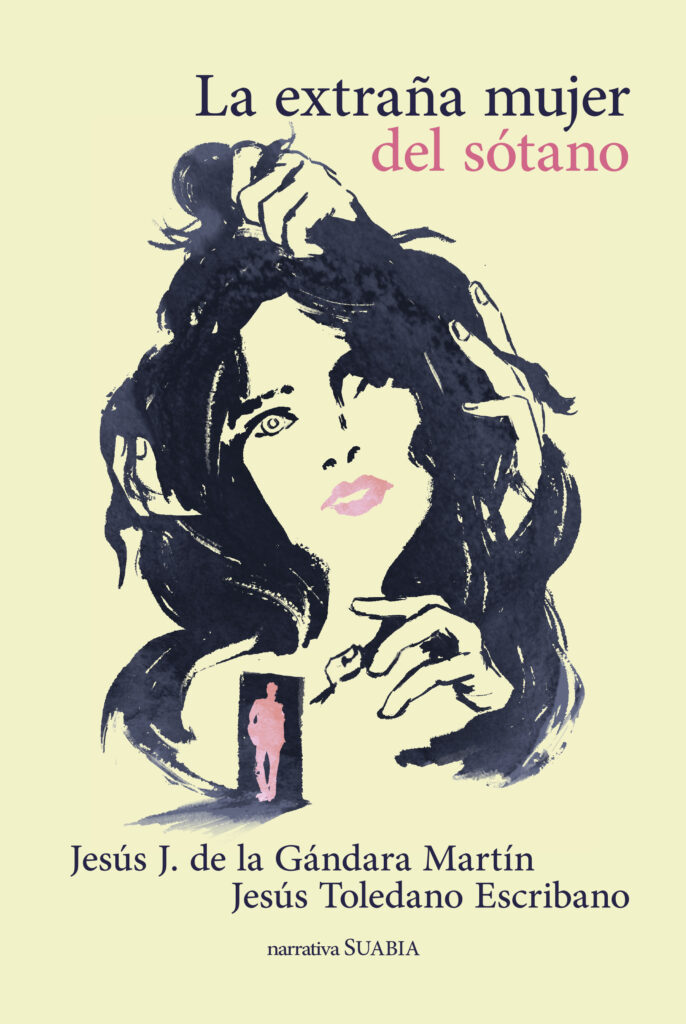

La trama de la novela se desarrolla en la ciudad de Burgos a lo largo de un trayecto que abarca los meses de abril a junio del año 2014. Por tanto, los personajes son coetáneos y eso hace más fácil recrear el escenario narrativo.

La protagonista es una mujer que aqueja una enfermedad mental grave, con una evolución marcada por la angustia, la fragmentación de su identidad, la impulsividad y la inestabilidad afectiva severa, lo que la convierte en afecta de un complejo trastorno de personalidad con características disociativas. Así, arrastra una larga historia de tratamientos psiquiátricos y psicológicos, incluyendo ingresos hospitalarios. En uno de ellos, una noche, de manera sigilosa y casi espectral, desaparece de la Unidad Hospitalaria de Psiquiatría, en la que se encuentra ingresada sin ser interceptada por nadie.

Este es el origen de la desazón que sucede inmediatamente después, y que va incrementándose hasta su resolución, extendiéndose y transcendiendo en todos y cada uno de sus personajes, a la vez que interfiere en las relaciones entre ellos, expresándose en duras elucubraciones, sinceras conversaciones o cambios de actitudes o comportamientos, fruto de los intereses explícitos o implícitos de los personajes en torno a la enigmática desaparición.

Un sótano de una casa es el escenario principal de la acción, y con, acierto actúa, como representación fiel de los más profundos pozos a los que puede llegar una persona, pero a la vez actúa como catalizador de la esencia humana, dando paso a la luz, tras las sombras de la enfermedad.

La narrativa se configura en un ambiente de intriga y de análisis a través de unos bien caracterizados personajes, quienes nos hacen testigos de sus profundas debilidades, confesando con sinceridad sus tensiones y compartiendo emociones a través de un diario casi personal.

Los personajes se vuelven entrañables por la minuciosidad con la que son descritos, lo que hace probable que despierte la familiaridad con personas del entorno. La lista de precisos adjetivos los convierte en tremendamente vívidos.

Plagado de ejemplos, asociaciones, metáforas, guiños al lector, a los colegas de profesión y muestras de compasión hacia las familias afectas, el texto favorece la desambiguación de prejuicios y critica heredados estereotipos que han perpetuado la opacidad de este tipo de enfermedades.

El desenlace llega a través de una precioso y conmovedor final epistolar, imposible de no sobrecoger aun a las personas más impasibles, pues apela a algo muy íntimo, imprescindible para el desarrollo de cualquier ser humano.

En cuanto a las facetas clínicas, se habla de emociones, de esas que apenas se tenían en cuenta en la medicina de corte más clásico, y también del impacto del trauma emocional, así como del poder reparador del afecto, como fuente biológica de la memoria.

Ahora bien, en ocasiones la memoria se fragmenta ante un impacto emocional, escondiendo las partes repulsivas o inadmisibles en la vida de un sujeto, pero lo escondido no desaparece, sino que se camufla hasta encontrar su lugar, aflorando de formas extrañas, llamativas o exageradas en la vida de la persona con el fin de ser reconocido, hasta que una vez atendido y procesado llegue a integrarse de una manera tolerable en la realidad de esa persona. La inducción de un estado de relajación profunda, a través de técnicas como la hipnosis y un profundo análisis, son sugestivas herramientas para tal fin, y en este caso son mostradas en la obra como técnicas facilitadoras de la sanación. Quizás este es el punto más controvertido del relato, ante el riesgo de que las personas menos conocedoras de la materia lo interprete como métodos chamanistas, intervención de cualidades mágicas o efecto de superpoderes al haber sido utilizado en muchas ocasiones como espectáculo; ahí la única sensación cuestionable en la novela.

Personalmente, la lectura ha evocado mi propia vivencia, es un regalo biográfico de nuestro quehacer y sentir cotidiano, así que estoy muy agradecida de poder conservar por escrito las memorias de mi propio testimonio laboral.

Este relato, que tiene bastante, como digo, de biográfico nos acerca fielmente al sentir de uno de los autores, que deja constancia de su honda preocupación por el estigma en salud mental y está latente en toda la obra.

Por otro lado, es preciso hablar de oportunidad, esa que antes quedó enterrada cuando se creía que las neuronas solo morían, teoría superada, por suerte, gracias al avance científico, que ha establecido la capacidad plástica de las mismas, traducido en la mente moldeable, mediadora de la esperanza para terapeutas y pacientes.

Otra aportación colateral de la obra es el ensalzamiento de la vocación, los frutos de un trabajo concienzudamente hecho, el poder de la entrega e implicación en nuestras acciones y la constancia, algo que no es casual que aflore a lo largo de las páginas del relato, pues refleja el espíritu de los artífices de este legado.

Mi valoración final, tratando de evitar al máximo el inevitable pero lógico sesgo, por mi concepto elevado hacia uno de los escritores, que fue y continúa siendo un mentor para mi profesión, es que estamos ante una muy afortunada y maestra creación, no solo por su calidad literaria, sino por la necesaria lección que ofrece, en una época en la que presumimos de modernidad, desarrollo y avance, en la cultura y en la ciencia, y sin embargo los que trabajamos en el ámbito de la salud mental o nos relacionamos de algún modo con ella, observamos qué lejos estamos aún de tal presunción.

Cierto es que hoy en día hemos perdido el pudor a la hora de revelar una tendencia ansiosa, un achaque de estrés o la necesidad de acudir a un terapeuta para mejorar nuestra relación de pareja. Tampoco nos sorprende que alguien nos cuente que pasa por una época baja o existencialista y se está pagando una terapia analítica para mejorar su autoconocimiento personal, pero esto es solo una parte de lo que abarca el amplio concepto de salud mental. El psiquiatra dedica la mayor parte de su labor al estudio, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental, al sufrimiento de la sinrazón, a la falta de cordura, a las desviaciones graves de conducta con riesgo para sí o los demás, a la pérdida del juicio crítico, a los efectos del aislamiento psíquico, o los alejados de una línea permisible para conducirse en una vida medianamente funcional. Este colectivo es al que se refiere la obra.

Pero, no solo los enfermos mentales graves son víctimas de la incomprensión; contaré la anécdota personal de haber experimentado, aun de una manera muy leve y con escaso impacto, amortiguado por la suerte de tener vocación, como al fin del examen MIR, en el proceso de elección de plaza, algunos compañeros en un último anhelo de bascular mi decisión me preguntaban, pero ¿seguro que con tu nota no te planteas alguna otra especialidad?, mira a ver si hay algo más fácil, que encima luego se os acaba pegando algo, pero ahí…, ¿qué medicina vas a hacer…?

El propósito de la novela no es solo entretener al lector con el devenir de los acontecimientos, el trasfondo es mucho más ambicioso y quizás por ello, mediante la soltura y espontánea estética comunicacional de los autores, consigue hacernos reflexionar y nos provoca un cambio de perspectiva en nuestra manera de enjuiciar al enfermo mental. Nos llena de espacios para la reflexión interior y nos asiste con soltura, mediante muchísimas referencias a libros y películas clásicas y actuales, todas relevantes, lo que supone un extra para aumentar nuestro bagaje cultural.

Por fin, concluir que tenemos entre manos un homenaje al humanismo médico, sin el cual nuestro trabajo no tendría sentido y un afectuoso guiño, por parte del autor, al equipo de trabajo que durante años ha tenido el privilegio de contar con la difícil facilidad de su mando.

Esperemos que se convierta en un best reader y que sobre todo contribuya, como gran referente, a la dignificación del sufriente mental.

La extraña mujer del sótano (inicio)

PRIMERA PARTE

ABRIL DE 2014

…apenas ocurre algo inesperado en la mente de una persona y todos los seres, sobre todo los más próximos, desconfían, se asustan, huyen (…).

Lugar siniestro este mundo, caballeros. Félix Grande1.

- SUCEDIÓ UNA NOCHE

LA FUGA

La noche del 17 al 18 de abril de 2014, Viernes Santo, desapareció una paciente llamada Rocío de la planta de psiquiatría del Hospital General de Burgos, aunque bien podría ser de Lérida o de Badajoz, de un barrio de Madrid o de un quartier de París.

Rocío se fugó sola, tal vez con ayuda de alguien, y su desaparición fue una incógnita que duró mucho tiempo, demasiado quizá, para los protagonistas, para su familia y para nosotros. Esa noche nadie supo nada hasta que en el cambio de turno de la mañana se percataron de que faltaba Rocío. Ninguno de los presentes vio ni oyó nada. Ni un atisbo de violencia, ni un ruido delator que pudiera alertar al personal de guardia. ¡Nada!

(…)

EL SÓTANO (1)

Son las nueve de la mañana del 18 de abril de 2014, Viernes Santo. Una casa rodeada de un jardín, en un barrio aledaño a la ciudad. Por un lado de la casa se contemplan los últimos edificios del extrarradio, por el otro lado solo hay campo abierto. Alguien llama a una puerta con tres golpes discretos. Alguien abre con prudencia.

—¡Pero, qué haces ahí!

—Estaba esperando, es que no me atrevía a llamar.

—¿Y no te ha visto nadie?

—No, estaba escondida detrás del seto, hasta que he oído ruido.

—¿Qué has hecho?, ¿cuánto tiempo llevas ahí?, ¿no te ha dado miedo?… Pasa, pasa, que estás tiritando.

—Nada, esperar…

—¿Cómo has venido?

—Pillé a un tipo y me trajo hasta por ahí, cerca, y luego andando.

—¿No te ha dado miedo?

—No, bueno, sí, pero no sé quién de los dos tenía más miedo, sobre todo he sentido frío.

—Bien, ya no hay peligro, puedes relajarte, te preparo un café para que entres en calor y algo de comer.

—No, gracias, con un café basta, y si… ¡me dieras un abrazo!

(…)

2. EL ESCENARIO

SÓTANOS

Si en un sótano escondes un secreto, se acabará convirtiendo en un enigma. Los secretos nunca desean ser conocidos, los enigmas piden a gritos ser desvelados. Pero no siempre se puede evitar lo primero, ni conseguir lo segundo. Todas las personas tenemos un sótano donde ocultamos nuestros secretos y almacenamos nuestros enigmas. Si permanecen ocultos mucho tiempo, acaban corroyendo los fundamentos de nuestras vidas, generando manifestaciones extrañas difíciles de comprender y explicar. Algunos de esos secretos y enigmas ocultan traumas escabrosos que marcan de por vida a las víctimas y a los verdugos. Se necesita valentía para desvelarlos y sabiduría para resolverlos. Pero esos traumas injuriosos siempre dejan cicatrices en la forma de ser de las personas, que se manifiestan en comportamientos extraños, fingimientos o dobleces de la personalidad. En cierto modo, a eso se debe que todos tengamos dos caras, la pública y la privada, la cobarde y la atrevida, la que sufre y la que sueña, a menudo tan diferentes, que cuesta conciliarlas.

(…)

3. LOS RENGLONES TORCIDOS

¿QUIÉN LLAMA A LA PUERTA?

Sé que cuesta creerlo, pero lo realmente difícil en un servicio de psiquiatría no es salir, es entrar. Cada año llaman a su puerta muchas más personas de las que caben. Todos los días acuden a los centros de salud, a los equipos de salud mental, a los servicios de urgencias, personas que padecen enfermedades mentales y quieren entrar. Pero cada vez son más las que piden ayuda por circunstancias de la vida, que, sin ser estrictamente enfermedades, las desbordan y hacen sufrir. Buscan en la sanidad el apoyo y consuelo que nadie les presta. Algunas de ellas se convierten en dependientes del sistema, adictas a los profesionales más que a los tratamientos. Eso no es deseable, pero, por otra parte, sugiere que, pese a ser duro estar dentro, lo de fuera, la intemperie de la vida marcada por el estigma y la incomprensión, es mucho peor.

(…)

YO, PEDRO RÍOS

«Yo, Pierre Riviére, habiendo degollado a mi madre…»7 Así empieza el libro que Pedro encontró, leyó –más que entendió–, y alteró su mente hasta límites trágicos, como si fuera un Quijote moderno luchando contra los molinos de la locura. Recordaré siempre a su madre, Irene, morena de nacimiento y de bote –por las canas, decía ella–, la piel blanca, la mirada limpia y oscura, siempre a punto de lágrima. La cara franca, serena, contra lo que es esperable conociendo su tragedia. Siempre vestida de negro, si acaso con algún complemento azul tristeza rompiendo el luto anticipado; el escote moderado, las mangas cortas en invierno y largas en verano, –por la piel, decía–. Las manos inquietas, gesticulando ansiedades. La voz insegura, con pocas palabras y frases inacabadas. La sonrisa, discreta, aliviando el rigor de su relato. Por debajo de ese escenario se percibía su tristeza melancólica, su inconsolable carencia de vitaminas afectivas.

(…)

EL SÓTANO (4)

Día 21 de abril.

Primer lunes normal, pero en el sótano ya ningún día será normal. Él y ella, como en un partido de tenis de un Grand Slam, se pelotean indecisiones.

Él sabe que es lunes, a ella le cuesta despertar. Él sale a sus rutinas, ella no.

Él vuelve pronto con las dos manos aferradas a sendas bolsas de la compra, ella empieza a desperezarse.

Él procura no hacer ruido para no despertarla, ella tiene ganas de desayunar y se asoma tímidamente a la puerta del sótano, por no molestar.

Él, que está alerta, percibe una luminosidad en la escalera, los goznes están bien engrasados, no suenan, ella ni se entera del detalle.

Él se asoma a la escalera, ella lo saluda, buenos días, buenos días, que tal has dormido, bien y tú, quieres subir, sí, quieres desayunar, sí, pero no tengo hambre.

—Bueno, pero ¿subes?…

—Sí, subo.

Nerviosos los dos, para él es una novedad, no recuerda ningún lunes con alguien despertando en su casa; para ella, aún más, no recuerda ninguno que alguien le sirviera el desayuno.

4. NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON

Las enfermedades mentales son las más democráticas de todas, la mitad de los seres humanos ya ha tenido alguna y la otra mitad la tendrá.

ARTURO TIENE UN SECRETO

El comisario Arturo Merchán es un hombre de complexión fuerte, mirada pujante y algo desconfiada. Frisa sesenta años y eso hace que muchas arrugas se fijen en su rostro repartiéndose regularmente en la cara, acentuándose cuando sonríe, momento, cada vez más infrecuente, en el que se reparten orbiculares por el rostro con la misma rapidez con la que gira el tambor de un revólver. A esta hora debería estar ya en casa. El trabajo en comisaría suele prolongarse, si todo es normal, hasta las cinco de la tarde, y como su disponibilidad absoluta para los imprevistos exige, a veces la jornada no tiene límite. Eso suele ocurrir cuando hay reuniones especiales, visitas de superiores jerárquicos o, lo más indeseable, porque algún delito grave exija su presencia en comisaría. Pero algunos días abandona antes el trabajo porque su úlcera duodenal ha decidido envolver la jornada y su abdomen en un inoportuno atuendo de dolor e irritación, ¿o acaso es angustia? Son las seis menos cuarto de la tarde. Hoy ha paseado desde el trabajo hasta su casa en la avenida Reyes Católicos, apenas un kilómetro y medio de distancia, unos escasos veinte minutos andando. Sin embargo, a punto de llegar ha sentido esa pulsión ya habitual, esa misma que le obliga a no tener monedas por la mañana si tiene que invitar a alguien a café.

Al acercarse al portal ha sido consciente de que Felisa, su mujer, podía verle, de hecho, desde la comisaría le ha dicho por teléfono que tardaría algo más. Era evidente que su subconsciente le estaba traicionando, que, aunque no quería, la maldita pulsión le estaba venciendo.

5. ACTORES SECUNDARIOS

Se dice que nos hacemos médicos porque tenemos una cuenta pendiente con la muerte y que nos especializamos en psiquiatría porque tenemos una cuenta pendiente con la locura. Puede que sea cierto, pero ¿quién no las tiene?

MÓNICA, SEGUNDA A BORDO

Mónica Crespo aparenta menos de los cuarenta y cinco años que acaba de cumplir, es morena y atractiva, siempre lleva una imagen cuidada, con un peinado en apariencia suelto, pero de peluquería cara, un atuendo adusto y a la vez elegante, sin marcas exclusivas, pero tampoco de Zara. Es seria pero risueña, segura de sí misma y deportiva. Habla con voz firme, el discurso directo, sin concesiones, nunca agresivo, lo propio de las personas que aprenden a dominar sus expresiones emocionales para ejercer sus profesiones. Tiene un marido que la adora y un hijo que la ensimisma, aunque, cuando la conoces bien, te das cuenta de que entre las líneas tenues de rostro se percibe esa misteriosa incertidumbre que es característica a la vez que necesaria para ser psiquiatra. Eligió esta profesión sin que en su familia hubiera antecedentes, aunque sí varios médicos de atención primaria. Desde sus lecturas de adolescencia ya apuntaba maneras, Freud, Jung y Fromm le enseñaron a pensar en las motivaciones de la conducta humana. Por eso eligió la especialidad tras acabar la carrera en la Facultad de Medicina de Salamanca, y superar el difícil examen MIR.Pero aún más determinante fue el hecho de que durante su niñez contemplara la enfermedad mental de su tía Isabel,que era una fuente de sufrimiento e inestabilidad familiar. La hermana de su madre, las pocas veces que salía de aquel vestigiodel pasado que era el psiquiátrico provincial de Salamanca,se sentaba en el jardín de la finca de veraneo en un pueblo del norte de Extremadura, balbuceaba palabras inconexas, delirios que salían de una mente dislocada. En el pueblo iba al campo,paseaba rodeada de flores silvestres y sonidos de fuentes, así serenaba su mente y aireaba su cuerpo. Cuando la dejaban solaen el jardín de la casa, la tía Isabel movía repetitivamente la cabeza, ensimismada, como si estuviera buscando los cerezos floridos que tenía atesorados en el cerebro desde niña. Mónica se escondía tras el tronco de un árbol observando a su tía, con una mezcla de miedo e intriga por esos gestos que revelaban un profundo sufrimiento. De vez en cuando Mónica era descubierta por su tía, y esta, como si saliera de un espejo, le decía, ven nena, ven mi niña, que yo soy fea, pero tú eres mi niña guapa.

Otras veces se reía con carcajadas desaforadas y Mónica se asustaba, al no comprender esa extraña conducta. Tal vez de ahí nació su ingenuo deseo de arreglar el desquiciamiento delas mentes. Al acabar el verano la tía regresaba al viejo manicomio,a la vida arrasada por la enfermedad y el hospitalismo crónico, esa dolencia sobreañadida típica de las instituciones que contenían la cronicidad.