Confieso que siempre me ha gustado Bond sobre todo porque funcionaba bastante eficazmente como una prótesis de masculinidad que la mayoría de los varones necesitamos utilizar, de vez en cuando, para consolar al adolescente que nunca hemos dejado de ser del todo o al hombre de verdad en el que sospechamos que no vamos a lograr convertirnos nunca (pueden consultarse las tesis de Elisabeth Badinter en “La Identidad masculina“). Bond era una fantasía o un estereotipo lo suficientemente elemental para que hombres de muy distinta condición nos pudiéramos identificar con él y conseguir así, durante un rato, una cierta sensación de potencia adicional para un determinado tipo de masculinidad, cuando ya presumíamos que se nos estaba escapando para siempre.

Bond nació en los años 60 cuando el modelo de varón al que respondía había entrado ya en un proceso de demolición irreversible, a pesar de que pareciera que todavía seguía siendo dominante. Era consecuencia aún de la seguridad de un sistema social que no hacía tanto tiempo que había ganado una guerra pero que ya se había metido en otras que ya no iba a poder ganar de esa manera. Era el resultado de un modelo de optimismo y seguridad en sí mismo que solo tienen los que se saben ganadores y se engañan un poco, porque creen poseer lo que hay que tener y les corresponde por algún mérito pretérito que intuyen que conservarán para siempre.

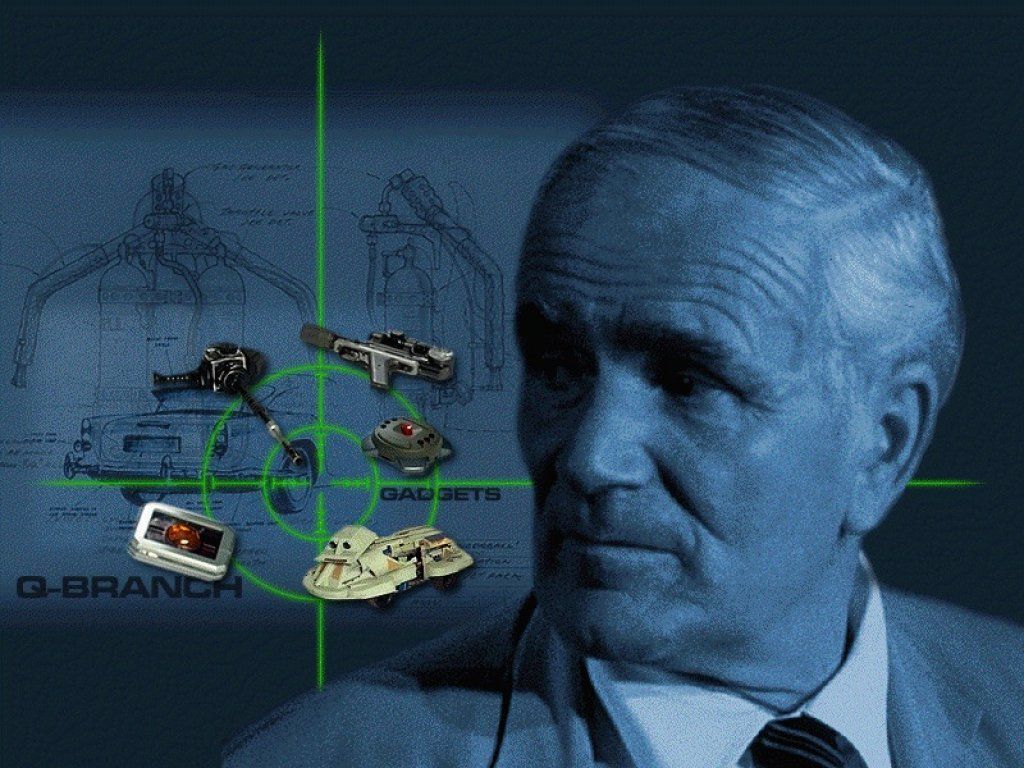

Así el Bond que representaba el prototípico Sean Connery y, quizá, hasta el interpretado por Pierce Brosnan, era alguien muy en forma pero que nunca parecía haber sufrido por conseguirlo. Era alguien al que le disparaban pero al que apenas herían; que confiaba en una tecnología en la que se sospechaba muy por delante de sus enemigos y que había sido advertido por el que se la proporcionaba (el antiguo Q) de que, más importante aún que eso, era que nadie lo viera sangrar (lo que sin duda es toda una declaración de intenciones) y que, por supuesto, tuviera siempre preparado un plan de fuga. A ser posible con una mujer bella y cariñosa (aunque también inteligente y audaz) entre los brazos. Su forma preferida de terminar sus películas tras el deber cumplido.

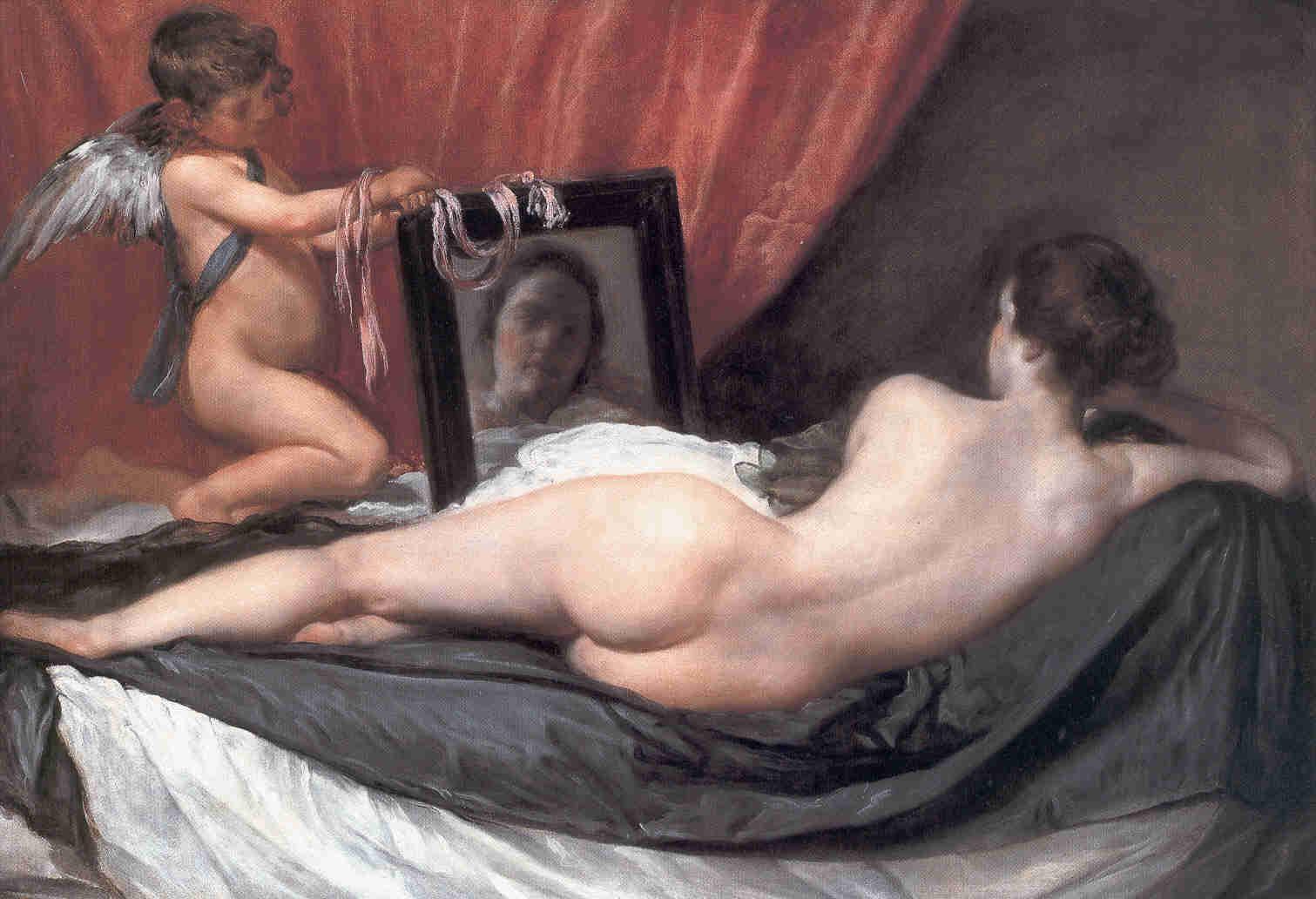

Bond era el más fuerte, atraía a todas las mujeres, incluso a las que trabajan para el enemigo, a las que a veces animaba a cambiar de bando y utilizaba como un arma, además de intentar siempre protegerlas. Pero también sabía disfrutar de una riqueza que parecía poseer con naturalidad, era un bon vivant que vestía impecablemente y que sabía tomar un martini, con mucho estilo, en el bar de cualquier casino u hotel de lujo. Era cosmopolita y disfrutaba del exotismo porque se sabía ganador desde el principio -quizá como una herencia del colonialismo- perteneciente a un gobierno que sin duda representaba a los buenos, a un mundo civilizado en el que todos querían vivir aunque simularan negarlo, que no precisaba establecer fronteras para que no se le fugaran sus ciudadanos. Bond era también la tentación hedonista de occidente frente al puritanismo, sin carmín en los labios, del otro lado del telón de acero.

Así sus enemigos, fueran los que fueran, siempre parecían temerlo y admirarlo a la vez. Estaban marcados por un resentimiento patológico, por alguna herida que los hacía malvados desde algún complejo de inferioridad, porque en el fondo parecían aspirar a ser lo que él era, lo que representaba. Pertenecía, y estaba protegido íntimamente, por el mundo cálido y entrañable de Q o Moneypenny y el Londres que soportó todos los bombardeos por una causa justa y también al mundo erótico de un capitalismo que parecía poder llevar todos los objetos de deseo a cada uno de los habitantes del mundo llamado libre.

El Bond que interpreta Daniel Craig representa otros tiempos y también otra relación con su propio mundo, algo que se pone muy de manifiesto en la última película, Skyfall, donde Bond se siente definitivamente traicionado por M y ya no sabe muy bien por que lucha y sobre todo porque sufre. Porque las últimas entregas de Bond son tan agónicas y egodistónicas como la saga de Batman. Le pegan y le hacen daño; se enamora y no puede proteger la vida de la mujer que ama; incluso en Skyfall renuncia siquiera a intentar luchar por salvar a una bella y atribulada mujer -una esperanza de redención mutua- pese a que le había prometido su ayuda. Es imposible imaginar a Connery dejando que un malvado le pegue un tiro a una chica así: un símbolo definitivo de que los malos han ganado del todo.

Parece que a la critica le gusta que Bond sea vulnerable y que, por tanto, sea congruente con un mundo lleno de grises y de traiciones en el que nadie parece creer ya en nada y donde no parece existir nada por lo que merezca la pena luchar. Como Bourne se da cuenta de que sólo es un juguete, un número en un sistema que lo utiliza y con el que el colabora, quizá sobre todo, por el propio placer enervante de la acción, como un personaje de videojuego. Pero todo tiene un límite. El tiro que proviene de lo más íntimo de su origen (no es casual que se lo pegue la próxima Moneypenny) desnuda su vulnerabilidad.

Por primera vez nos enteramos de que es huérfano, de que su valor nace de una huida hacia delante, de una ausencia de afectos básicos y de que no soporta haber perdido a su madre sustituta: M. Para recuperarla, para tratar de recobrar sus orígenes, o algo verdadero que lo justifique, inicia una peregrinación literalmente psicoanalítica al pasado, con su viejo Aston Martín, por territorios muy inhóspitos, de pesadilla, hasta una aislada casa victoriana que parece contener algo de la autenticidad primigenia, un núcleo de fuerza auténticamente escocés, lo que es casi la única muestra del antiguo sentido del humor de la saga 007.

Allí consigue reelaborar su relación con M a costa de perderla para siempre y de sustituirla por la promesa de un nuevo padre fuerte que parece constituir la única esperanza de volver a dar sentido a todo. No deja de ser significativo que el malvado, magníficamente interpretado por Javier Bardem, sea también otro agente traicionado y resentido que quiere matar a la misma madre. Una doble vuelta de tuerca para subrayar que definitivamente el enemigo esta dentro. Dentro del propio sistema y dentro de nosotros mismos.

Quizá a partir de ahora Bond deje de beber whisky barato en tugurios tristes y retorne a ser un tipo fiable para mujeres que ya son mas fuertes que el. Quizá vuelva a vestir bien, a perder las ojeras, a que nadie lo vuelva a ver sangrar. Quizá recupere un buen coche y aparatos fiables (en esta entrega solo tenía una pistola personalizada y un localizador elemental, como símbolo de todo lo que había perdido que además le proporcionaba un Q más bien inquietante). Quizá vuelva a recuperar el sentido de humor y a un enemigo externo con el que merezca la pena volver a emplearse a fondo.

Pero, mientras tanto, la prótesis ha dejado de funcionar. Bond ya no funciona como una fantasía que hace sonreír y da calor a varones más o menos inseguros. Sabemos ya demasiadas cosas de él y algunos de esos secretos preferiríamos haberlos ignorado. La realidad nos deslumbra y nos hace cerrar los ojos. Bond era también un tipo de padre que quizá hubiéramos querido tener. Sólo nos hubiera faltado conocer que una de las múltiples pastillas que toma en esta entrega era Viagra. Todo es ya un poco deprimente cuando más necesitamos al auténtico Bond. A un James Bond que luche otra vez con los buenos.

Malos tiempos para la “épica”… Tal vez los mejores.

Fantástico análisis, lo guardaré. Nunca me gustó la serie, sin embargo estas tres últimas entregas han encendido mi interés por los motivos que describes. Porque es la épica, precisamente, la que gana ahora. Antes no había: el héroe vencía ampliamente, sólo para satisfacer su ilimitado narcisismo. Aquí se lo hacen pasar muy mal, con lo que el renacimiento será duro, o sea, épico. Una estrategia que uso Frank Miller en Born Again, con formidables resultados…

Querido Rammón, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. de hecho eso mismo habíamos comentado en casa. Un Bond que se enamora, sufre, sangra… ya no nos sirve. Es sencillamente humano. Pero lo peor es que ha perdido la sonrisa, el sentido del humor, esa especie de cinismo inglés tan ágil, tan sutil, tan demoledor, tan consolador. Y sin ese salero, esa sana chuleria, no es más que un vulgar matón cuyas hazanas nunca alcanzan la categoría de excelencia. Hay que ver qué inútiles los que hayan conseguido cargarse al mito masculino moderno más universal… y lo peor es que se ha perdido para siempre.

El mito masculino moderno más universal es Bogart, que se enamora, sufre, sangra, cecea, se frota los labios y ni siquiera es guapo. Bond lo que ha sido es más o menos un maniquí con permiso para matarnos, hasta ahora…

Acabo de verla. En principio, uno se decepciona. La línea oscura de las dos últimas, protagonizadas por el rubito de cara de piedra, parece que se olvida. Estamos ante un clásico que recupera el estilo de toda la vida, marca Sean Connery, pero reconociendo el paso de los años. Hasta que aparece Javier Bardem, con el que lo oscuro se torna ultraoscuro. Bond abandona sus clichés y recurre a un pasado que en parte es el conocido pero en parte no. En la “parte-no” se remueve un curioso Edipo que también afecta al personaje de Bardem (un 007 fallido, su tentación oscura, a su vez) y que, desde el punto de vista americano, tiene que ver con el orgullo patriótico británico históricamente caído frente a ellos. Pero lo curioso, que es lo que quería contar, es que el guión se resuelve eliminando ese pasado recién inventado para dar lugar a una renovación del James Bond de siempre. O sea: me invento, para esta película, que la raíz del malestar del nuevo Bond está en un pasado más auténtico que el de Pierce Brosnan (un mal remedo de Roger Moore) para a continuación cargármelo como paso previo a volver al héroe conocido. Una jugada maestra. Pienso que Tarantino acertó sobre todo en darse cuenta de que su público había cambiado, porque había visto tantas películas como él, y había que darle algo más a partir de eso. Aquí también. Y no soy yo aquí el profundo…