“Un escritor sin sentido de la justicia y la injusticia haría mejor en preparar un libro de lectura para una escuela de chicos infradotados que en escribir novelas. El don más esencial para un buen escritor es el de poseer un detector de mierda, innato y a prueba de choques. Ese es el radar del escritor y todos los grandes escritores lo tienen”.

Ernest Hemingway

Es el 9 de junio de 1865. El escritor y periodista más célebre -y más leído, que no es lo mismo- de la época en ambos lados del Atlántico, Charles Dickens, regresa en tren de Francia cómodamente alojado en un vagón de primera clase y algo ansioso, se confiesa, por ver a su jovencísima amante, Ellen Ternan, a causa de la cual no hace mucho tiempo se había resuelto al divorcio pese al seguro escándalo social y al posible desagrado de sus diez hijos. Súbitamente, un espantoso estruendo le atraviesa los tímpanos y una tremenda sacudida le tira al suelo (quizá recuerde por un instante los terribles vuelcos y bamboleos del buque que le llevó a Estados Unidos cuando era joven). Pero no, era peor, desmedidamente peor: se había producido un aparatoso choque de trenes, y los siete primeros vagones del suyo cayeron a gran altura desde un puente que entonces estaba siendo reparado. Dickens recupera la compostura, sale y contempla estupefacto el horror que yace agonizante a metros bajo sus pies. Las siguientes largas, febriles horas, las pasa atendiendo a los heridos y moribundos, trayendo agua, repartiendo palabras de consuelo, tapando cadáveres e improvisando vendas de manera infatigable hasta que al fin llega el equipo de rescate. Antes de marcharse aturdido del lugar del siniestro el shock le permite acordarse del manuscrito inacabado de Nuestro común amigo, y regresa a su vagón únicamente para recuperarlo. Una vez en Londres, se desmorona, extenuado, rendido, desmayado, y cae dormido hasta el día siguiente…

Me parece una anécdota extraordinaria. Primero las personas, luego el libro: ese era el modo de actuar del novelista victoriano por excelencia, aquel que este año que ahora acaba ha celebrado con grandes fastos el bicentenario de su nacimiento. Su meteórico ascenso desde la famosa fábrica de betún en la que fue explotado en su niñez de manera inmisericorde por culpa de las deudas de su padre, que a la sazón deshilachaba sus torpes días en la prisión de Marshalsea, sencillamente no tiene explicación cabal ni aunque recurramos a esa palabra pomposa y confusa: “genio”. Naturalmente, han existido muchos otros genios, pero pocos de ellos (en las letras tal vez Sófocles, seguramente Lope de Vega…) han dado en el mismísimo blanco desde el primer intento hasta el último, sin errar jamás el tiro del gusto popular, forjando ese gusto puesto que era también instintivamente el suyo. Vino, vio y venció, así de fácil, así de extraño. Y no sólo porque, como afirmaron sus escasos detractores, Mr. Sentir Común, como le llamaban, careciese de alguna idea de lo que sea la literatura “elevada”, sino porque le daba una higa la Literatura por sí misma, ese barro de palabras sublimado por los espíritus selectos. De hecho, su tiempo libre antes lo empleaba en enterarse minuciosamente de las noticias grandes y pequeñas, propinarse larguísimas caminatas por los barrios depauperados de las ciudades donde residía, visitar lupa en mano las variadas instituciones de presunto espíritu humanitario del tiempo, organizar locas e interminables fiestas jocosas para la familia y los amigos o en decorar con mucha luz, espejos y vivos colores las casas donde se iba mudando que en “fatigar”, como decía Borges, gruesos volúmenes de prosa o poesía. Escribió Bertrand Russell con aguda perspicacia a propósito de la eclosión del movimiento romántico: El hombre de sensibilidad llegaría hasta las lágrimas ante la vista de una sola familia campesina desamparada, pero se quedaría frío ante los planes bien preparados para mejorar la suerte de los campesinos como clase social. Dickens, por el contrario, que era discretamente romántico, dentro de lo que cabe, en el país del auge del Romanticismo, redactaba él mismo tales planes, o promovía el redactarlos, colaboraba después activamente con ellos, los publicitaba y abanderaba y ¡ay de quien no los llevase a cabo de la forma deseada, prometida y pactada: a no dudarlo había de sufrir más pronto que tarde la cólera de la pluma más afilada y eficaz de su siglo!.

Mi celebración particular del bicentenario-Dickens ha tenido lugar por pura casualidad. Yo no entendía la gracia de Dickens más que en el gran humor pintoresquista de Los papeles póstumos del Club Pickwick: lo demás que había leído -completo apenas Tiempos difíciles– me parecía ñoño, previsible y lacrimógeno. La culpa, en gran parte, procedía de David Copperfield, que ahora me he propuesto acabar, pero como quien desafía un duro escollo. Sin embargo, a finales de 2011 cogí Martín Chuzzlewit, que es enorme, más que nada pensando en conseguir un efecto sedante, y por afición a la mitología y escenarios de la Inglaterra imperial. Resultó, para mi sorpresa, que efectivamente es Enorme, pero no sólo en tamaño. Independientemente de la creación de personajes tan singulares e irresistibles como Sairey Gamp o Mark Tapley, lo cual de por sí eleva a Dickens derechito al Parnaso, nunca había visto una libertad semejante en la exposición de la trama, tanta que casi le cuesta el fracaso a la novela. Un Dickens apenas treintañero disertando maravillosamente lo mismo sobre las ventajas del paseo por la carretera rural en vez del viaje en carruaje o en coche de postillón que burlándose muy solemnemente de los árboles genealógicos de las “buenas familias”. Y en cuanto a la sátira feroz de la Norteamérica anterior a la Guerra de Secesión (el “detector de mierda” hemingwaiano bien engrasado desde Oliver Twist, aunque Dickens, desde luego, nunca lo hubiera expresado así) lo glosa mucho mejor que yo el siguiente -y espléndido- artículo.

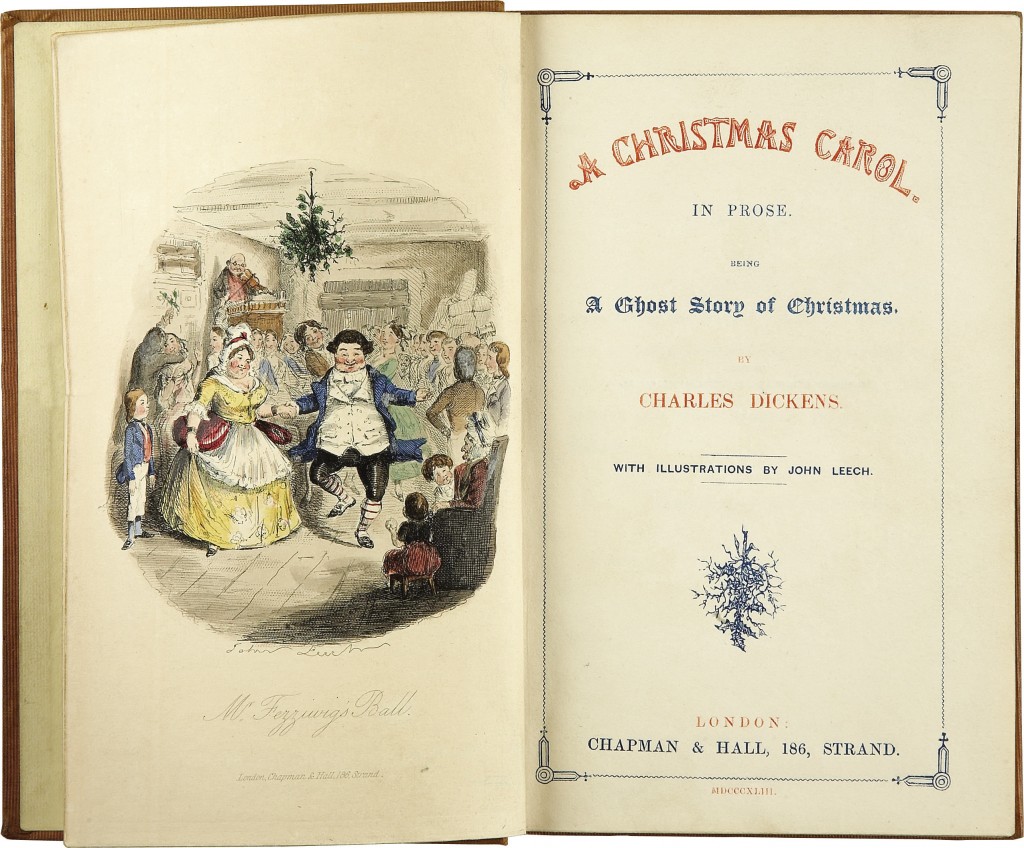

(Parece que los estadounidenses sólo pudieron perdonarle con la posterior publicación de Cuento de Navidad: lo que deploraron del Dickens insobornable tuvieron que tolerarlo del Dickens seductor…) Picado en mi curiosidad, que es ampliamente sensitiva, contagiado de la exuberante vitalidad del folletín -porque es un folletín como los restantes-, y admirado incluso por la verdad que asistía a las partes más “sensibleras” del Chuzzlewit, encontré que las librerías exhibían al principio de este año la extensa biografía del autor compuesta por Peter Ackroyd. Sin saber todavía de fechas ni efemérides, mi “conversión” literaria a la anglofilia dickensiana estaba ya servida…

La biografía de Ackroyd es más bien pobre, superficial y repetitiva (de verdad no me puedo creer que todo se explique por un miedo regresivo a la fábrica de betún, como si el escritor no hubiese adquirido desde muy pronto una posición social ya irreversible), además de estúpidamente subtitulada al castellano (“el observador solitario”, dice… ¿y por qué “solitario”? ¿no eran todos los observadores de alguna manera “solitarios” antes de la bárbara invasión del fútbol y la televisión?; pienso que “solidario”, casi homofónico, hubiese sido más oportuno, ya puestos…), pero aporta datos y episodios curiosos que faltan a los ensayos biográficos de Stephan Zweig y, sobre todo, G.K. Chesterton. Estos ya los había leído antes, pero en honor de sus propios autores, no de la personalidad estudiada. El problema del ensayo de Chesterton, como con todo lo suyo -Chaucer, Browning, Blake…-, es que si le crees a él, ya no necesitas saber ni pensar nada más, fascinado por su incuestionable brillantez y originalidad. Por esta razón lo dejo aquí un poco de lado, tan deslumbrante que quizá me ciegue, no sin recomendarlo ardientemente a quien no lo conozca aún. Porque lo que realmente hice después de saciarme del fácilmente saciable pero bueno de Ackroyd fue dejar pasar el tiempo, hacer otras lecturas, y enseguida atacar Una historia en dos ciudades.

Dicha novela, cuyo título a menudo es mal traducido al castellano, representa al Dickens serio consciente de su misión didáctica, de didáctica político-histórica en este caso. La Revolución Francesa como el momento en que ese pueblo innumero al que ama y que le ama se desata y genera el Terror. Escenas memorables para una reflexión en la que Dickens se juega sus convicciones más profundas y aquellas por las que es querido entre un público, muchas veces iletrado, que espera escuchar sus relatos como agua de mayo. Y lo que le dice es que la muchedumbre sin control puede ser tan peligrosa como los malos gobiernos que la encadenan, aunque tenga mejores motivos. Toda una lección en los límites de la venganza viniendo de quien fue por méritos propios el apóstol literario de la compasión y la caridad entre y hacia la gente ordinaria. Porque Dickens es capaz de defender el derecho a la riqueza de la vida en libertad hasta para un caballo que es fustigado con crueldad o un pájaro encerrado en su jaula. Sus personajes “buenos”, de hecho, hoy nos parecen demasiado empeñadamente buenos, generosos y puros para ser verdaderos, y a la vez demasiado conformistas, anónimos y simples como para merecer una atención tan desprendida. Casi les corresponde una especie de santidad de clase humilde, mientras que los “malos” son esperpénticos (Valle Inclán no inventó el Esperpento, sólo lo sitúo en España, donde reina sin oposición desde entonces…), que es tal y como los ruines y poderosos se reflejan en la córnea cóncava de Charles Dickens. Esa maldad, esa injusticia, ese ciego abuso, en lo que tienen de estructurales, se enfrentan en Dickens con una potencia de denuncia y crítica sociales que fue reconocida elogiosamente por los propios Marx y Engels. No obstante, Dickens nunca deja a sus personajes, víctimas, victimarios o neutros, encarnar un soso papel de títeres del sistema, a lo Émile Zola, y tiene para ellos dispuesto un carácter único, irrepetible y cautivador, para bien o para mal –no en vano, Dickens hacía sus pinitos de actor, entre amigos, en un escenario e incluso a solas, lo que explica tanto su sensibilidad para concebir míticas criaturas de ficción que han dado la vuelta al mundo como su tremendo éxito a la hora de hacer lecturas públicas de sus obras: el auditorio se venía literalmente abajo…

Por ahora no he leído más. David Copperfield, que tiene ilustres amigos y también egregios enemigos, se interpone en mi camino, un camino que conduce hacia Casa desolada. Supongo que en esta ocasión podré con él, pero eso no significa que vayamos a simpatizar. Dicen que no se puede tener todo. Uno de los encantos del siglo XIX consiste en que estamos ante un universo mental en el que todavía se podía entender casi todo, es decir, que era complicado pero no complejo, o no tanto como el nuestro. Ahora yo, personalmente, no sé ni cómo funciona un microondas, por no hablar de flujos de capital internacional. Ebenezer Scrooge, sin embargo, comprende perfectamente la moral de los tres espíritus que le visitan esa noche legendaria de Navidad, al igual que Samuel Weller sabe reparar una rueda de carro. Resulta, en cierto modo, tranquilizador. La propia Navidad, por ejemplo, se nos ha convertido en una cosa espantable y enigmática, ya que los Scrooge reales han hecho de ella un negocio descomunal y obsceno a base de buenos sentimientos en los que resulta imposible creer. Charles Dickens prácticamente diseñó la escenografía ética y estética de esos buenos sentimientos navideños cuando aún tenían sentido en tanto condena irrestricta de la avaricia, y esta no es más que una de sus muchas y duraderas glorias.

Primero las personas, después los libros. Buen lema. Aunque viendo el volumen de sus libros no me quiero ni imaginar el de sus hijos. Dickens, qué grande!

Siendo por entregas, como las actuales teleseries, si son devoradas por el público para qué acortarlas. Los hijos, por lo visto, salieron menos inútiles de lo que antaño se pensaba, según las últimas publicaciones…