“Mas ninguno de todos llamar puedo

más bárbaro que yo, pues contra el arte

me atrevo a dar preceptos, y me dejo

llevar de la vulgar corriente, adonde

me llamen ignorante Italia y Francia.

Pero ¿qué puedo hacer, si tengo escritas,

con una que he acabado esta semana,

cuatrocientas y ochenta y tres comedias?

Porque, fuera de seis, las demás todas

pecaron contra el arte gravemente.

Sustento, en fin, lo que escribí, y conozco

que aunque fueran mejor, de otra manera

no tuvieran el gusto que han tenido,

porque a veces lo que es contra lo justo

por la misma razón deleita el gusto.”

Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias.

Cuenta Plutarco (en De los oráculos, 17) que al fin del s. I d.C. un aullido de dolor habría resonado misteriosamente en el aire a lo largo de Paxos, y que en su herido rumor se dejaba distinguir el ulular de estas palabras: “¡El Gran Pan ha muerto!”. Simultáneamente, una enigmática voz habría encargado al piloto Tamos gritar idéntica noticia donde quiera recalase su nave, hecho lo cual levantó gran tumulto de lamentaciones y gritos de estupor de una multitud invisible. El prodigio, que aconteció bajo el reinado de Tiberio, emperador del mundo civilizado en los años del apostolado y crucifixión de Cristo, encierra un sentido a medias velado y a medias transparente. El dios Pan del culto naturalista griego era una deidad en figura de fauno que tocaba su caramillo en lo más profundo del bosque, y que con su grito era capaz de producir un terror insuperable a cualquiera que tuviera la desdicha de oírlo. Pan -“todo” en griego-, representaba también, por añadidura, la infinidad de la naturaleza tanto en extensión como en profundidad, y por lo tanto la frase “Pan ha muerto” simboliza de manera indirecta la caída en desgracia del mundo natural mismo en sus aspectos de divinidad inmanente, habiendo sido derrocado en la consideración y la estima de los hombres por la égida de un nuevo Dios que se reclama a sí mismo en primer lugar “único”, y, en segundo lugar, “trascendente” a la propia naturaleza para erigirse en Señor de un ultramundo superior y extraño a ella al que hemos dado en denominar “Paraíso” o, mejor, “Reino de los Cielos”. Con el declive de Pan, en consecuencia, lo que se juega en realidad es el eclipse de la reverencia hacia la naturaleza en su dimensión mágica, creativa, sacral en definitiva, y con ello la extinción histórica del paganismo a gran escala sobre la faz de occidente.

Pero el paganismo no abandonó la escena histórica sin dejar tras de sí importantes minas, por decirlo así, bajo los pies del nuevo poder, cargadas hasta rebosar de dinamita cultural. En primer término, arrojó al seno de la nueva era su literatura, siempre bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras pero siempre también sobresaliendo por encima de ellas por su variada temática e inigualable calidad. Y, en segundo término, inoculó su filosofía, que impregnará de arriba a abajo el pensamiento cristiano de modo tal que, desde el siglo segundo hasta hoy, es prácticamente impensable y, sobre todo, ilegible -pensarlo y leerlo fue la empresa ensayada por Martín Lutero– un cristianismo exento de codificación filosófica griega o un Theos sin Theo-logos. Tanto es así, que, en realidad, el balance general de la filosofía y las letras en la baja Edad Media ofrece un saldo negativo: digamos, por seguir el símil económico, que tiene menos ingresos en su “haber” que deudas en su “debe”. Y es que la Edad Media nunca pretendió ser original, antes al contrario: la originalidad, virtud tan romántica (y, paradójicamente, los románticos van a adorar la Edad Media), hubiese parecido abominable a un bardo irlandés o a un cronista franco. ¿Acerca de qué, y cómo, y -antes todavía-, qué es eso de innovar, cuando los antiguos ya lo han escrito todo de un modo excelso y pese a ello no fueron capaces de descubrir a Dios? Señalaba Hippolyte Taine, filósofo e historiador del s. XIX, que, por sus características sociológicas y materiales, las catedrales son la obras paradigmáticas de la mentalidad medieval: son obras colectivas, en las cuales están implicados de una manera u otra todos los estamentos sociales, su construcción supone el trabajo de varias generaciones, originan a su sombra durante ese tiempo toda un microcosmos de artesanos, feriantes, agricultores, aguadores, etc.; y, una vez erigidas, centran la vida de la comunidad alrededor suyo como un pastor a su rebaño, y la protegen y guían como un pararrayos de la Providencia. Nadie firma personalmente una catedral, ni tan siquiera una vidriera o el grabado del pórtico. En la Edad Media no se escribe, no se pinta, no se crea para el porvenir (los antiguos agotaron la literatura, Dios consumó de una vez para siempre la creación…), nadie se compromete especialmente con el futuro, sencillamente se vive… Por estas razones, los géneros predilectos del medioevo temprano son las crónicas (señoriales, poco o nada útiles o creíbles como fuentes históricas por cuanto que son testimonio de la lealtad del escritor a la nombradía de un linaje), y las hagiografías o “vidas de santos”[1]. Una literatura local, escuela de prudencia y de piedad, ceñida a los arquetipos lejanos o recientes, subordinada a la gramática, música o lógica del esquema de las Siete Artes Liberales, estrictamente privada (el libro no es del autor, sino de quién lo encarga o le es dedicado, lo cual da lugar a manipulaciones constantes de extensión, forma y contenido imposibles hoy de deslindar), que produce como consecuencia de ello formas híbridas y de difícil clasificación…, pero por todo ello mismo una literatura completamente impersonal, abierta, la forma de escritura perfecta para una cultura que, a cambio de asegurarse la inmortalidad el día del Juicio Final, ha apartado su vista de la naturaleza -repetimos: Pan ha muerto- y, en consecuencia, ha declarado “pecados capitales” a nada menos que el Mundo, el Demonio y la Carne. El demonio: la naturaleza en la plenitud de sus manifestaciones; la Carne: el cuerpo y sus demandas, castigado en penitencias y torneos; el Mundo: la iniciativa individual y participación activa en la vida sociopolítica de la comunidad, es decir, “el mundanal ruido” de Fray Luis de León. Estamos muy lejos ya de la polis griega, que se ha elevado al empíreo celeste, pero estos valores rechazados por el medioevo profundo son justamente los que van a ser reivindicados gradualmente al término de los llamados siglos oscuros por una nueva sensibilidad, denominada por ello mismo Renacimiento.

Cuando se inventa la imprenta se consolida efectivamente el renacimiento, que “renace” sobre todo porque se vuelve a la gracia, claridad y serenidad clásicas, transmitidas por medio del redescubrimiento y revitalización de las letras greco/latinas (y, en menor medida, próximo/orientales). Alguien tan mordaz y poco sospechoso de docilidad y mansedumbre gregarias como lo fue François Rabelais en el s. XVI, lo enuncia meridianamente por boca -o, mejor dicho: pluma- del gigante Gargantúa (obra homónima) en carta a su descomunal hijo Pantagruel: En mi juventud, el tiempo era todavía de tinieblas y se experimentaba la infelicidad y calamidad de los godos, quienes destruyeron toda buena literatura; pero, por la bondad divina, la luz y la dignidad fueron devueltas a las letras en mi madurez… Ahora todas las disciplinas han sido restituidas y las lenguas instauradas: la griega, sin cuyo conocimiento es vergonzoso que una persona se llame sabia; la hebrea, la caldea, la latina; las ediciones de uso tan elegantes y correctas, que han sido inventadas en mi tiempo por inspiración divina…[2]

En otro sentido, la decisiva función social de teatro renacentista -por ejemplo, Juan de Encina en España- corrió pareja al auge de las ciudades: frente a la fachada de catedral, en el centro urbano, se improvisaban representaciones y la parroquia miraba o participaba en lengua vulgar. En general, la transposición entre las ideas y motivaciones fundamentales del Renacimiento se realiza fluidamente al siglo Barroco, sin quiebra ni ruptura deliberada alguna por parte de éste último, hasta el punto de que podemos decir que el s. XVII profesa una fe idéntica a la de sus abuelos renacentistas en lo que respecta al credo humanista. La imitatio por variato -imitación por variación: lo diferente en lo mismo- de los clásicos renacentista permanece intacta en el barroco, aunque punteada con la pequeña salvedad de un prurito mayor, por parte del hombre de letras del s. XVII, de intervención imaginativa en sus creaciones. Las nociones rectoras de los Poetices libri septem de Escalígero, de 1561, summa literaria del renacimiento, se hallan reproducidas casi punto por punto y sin discusión alguna en toda las demás preceptivas aparecidas en el siglo posterior. Según Scaligero, la imitatio debía dominar perfectamente al menos cuatro códigos básicos de los que se había nutrido la tradición poética que lo precedía: el de la mitología grecolatina, el del neoplatonismo, el de la geografía poética y el de los bestiarios medievales. Otra de las distintas interpretaciones que se realiza de la mimesis de la naturaleza en el siglo XVI -y, de hecho, la versión más frecuente-, fue la que sostenía que había que inspirarse, sí, en la naturaleza, pero no para realizar un copia servil de ella, sino para llevar a cabo con ella una recreación artística singular. Puede decirse, pues, que no había que imitar tanto a la naturaleza en sus producciones concretas -natura naturata-, como en su fuerza creadora misma -natura naturans-, es decir: había que imitar la capacidad creativa que se advertía en la naturaleza. Probablemente fuera esta la versión de la mimesis más cercana a la propuesta por Aristóteles, pero pronto Ludovico Castelvetro acuño en 1570 la famosa teoría de las tres unidades dramáticas aduciendo vulgarizar con ello al filósofo. Son estas tres unidades (tiempo, acción y lugar) convertidas en canon teatral inamovible aquellas contra las que protesta Lope en epígrafe y protestarán muchos otros; ya apuntaba en entregas anteriores que el neoclasicismo teatral es menos obra de la concepción aristotélica de la función dramática de lo que la interpretación del Aristóteles teórico de la función teatral es obra del neoclasicismo. En cualquier caso, según Wellek, “bajo el término “imitación de la naturaleza” podían albergarse en definitiva casi todas las variantes del arte: desde el naturalismo estricto a la más abstracta idealización, con todos los grados intermedios. Lo que en cada caso concreto se recomendaba dependía, además de las predilecciones particulares del crítico, del supuesto de que los diferentes géneros requieren diferentes modos de imitación”.

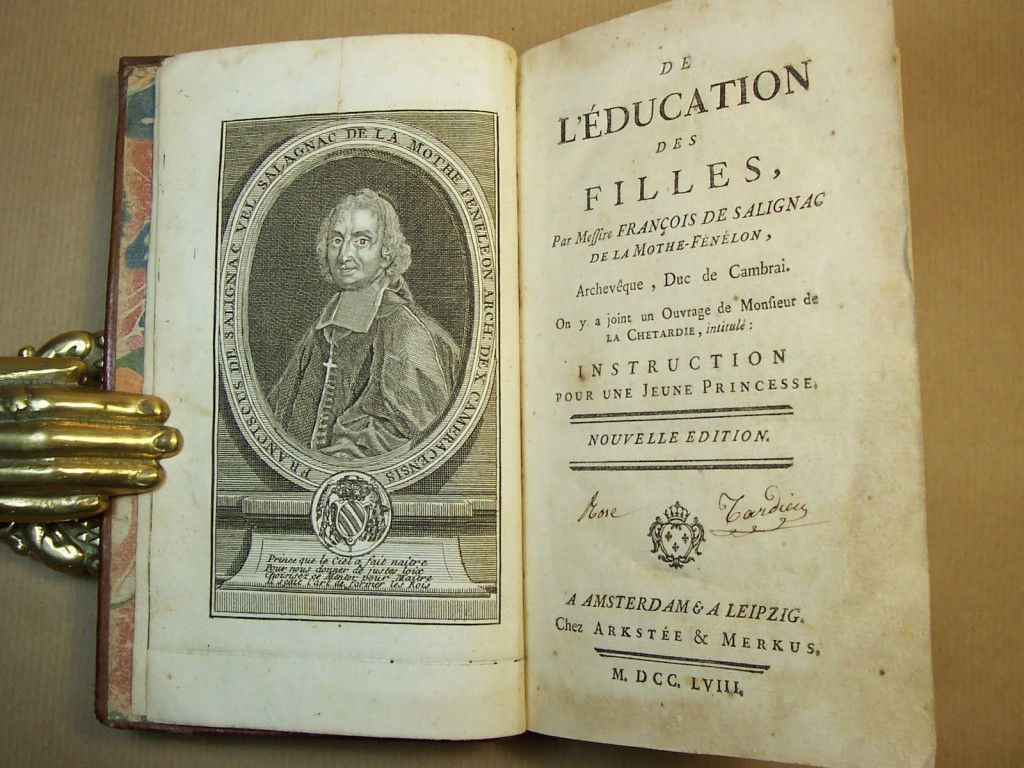

Pero el diferencial estético e histórico lo marca en la segunda mitad de la centuria barroca la gran tragedia francesa de Pierre Corneille, Molière, y Jean Racine, que irradió por toda Europa alcanzando incluso Rusia. Comienza así un segundo periodo del barroco dominado por el clasicismo académico de la Francia de Luis XIV: El arte poético de Nicolás Boileau, escrita contemplando retrospectivamente a los clásicos del Grand Siècle -en defensa de los mismos y contra lo que entiende un gusto degenerado entonces de moda-, apareció en 1674 y ya en el año 1683 tenía una traducción inglesa. La influencia clasicista de Boileau está presente en Racine (que decía que el gusto de París coincidía con el de la Atenas clásica), en Jean de La Fontaine, en los “cuadros morales” de Jean de la Bruyère, y en las obras pedagógicas de François de Fenelón. Para la conciencia contemporánea, el clasicismo francés se hace cargo de la herencia de las literaturas clásicas antiguas y la lengua francesa sustituye gradualmente a la latina como lengua universal de cultura. Esta nueva situación origina una peculiar dialéctica -conocida como la controversia entre antiguos y modernos (querelle des ancienes et modernes)-, en la que lo que se ventila es ya la contextura espiritual y literaria de un tiempo nuevo, apoyada a su vez por los avances de la erudición y la ciencia moderna. Así, Charles Perrault y Bernard Fontenelle son decididos partidarios de lo moderno, mientras que Boileau y La Bruyère afirman categóricamente los clásicos.

Ya en el primer barroco, predominantemente español, brillaba el “concepto”, es decir, la expresión aguda o el pensamiento ingenioso, atemperados ambos por la cordura, según preconizaba Baltasar Gracián. Se trataba de un búsqueda afanosa de lo nuevo, de un cultivo deliberado de la estética del efecto (en palabras del preceptista Giambattista Marino: “El objetivo del poeta es (…) lo prodigioso; quién no sepa causar asombro, que se dedique a almohazar caballos”), en una tentativa característicamente barroca de lograr una armonía entre l´esprit (el espíritu, la “chispa”) y la raison (la razón, el juicio recto), cuyo precario equilibrio bascula en el alto barroco mayormente hacia el primero, mientras que después, en el bajo barroco francés auspiciado por Boileau, tiende más bien, como estamos viendo, a afirmarse hacia la segunda. Pero pronto se descubre que la idea de progreso importada de las ciencias experimentales no resulta adecuada para comprender la invención literaria, que es, pese a todo, marcadamente individual y dependiente del genio singular de cada autor, y, por tanto, equivalente en todas sus formas desde un criterio estricto de raison. Como consecuencia inevitable de ello, la polémica entre antiguos y modernos se torna así en último término irresoluble, materia nada más que de preferencias críticas, lo cual da lugar al planteamiento que triunfará finalmente en el s. XVIII, y que será la normativa neoclásica de la ilustración europea y después también norteamericana, que es de lo que estamos hablando.

El neoclasicismo procede de la revisitación arqueológica de la ornamentación, la arquitectura y el urbanismo griegos, pero rápidamente se expandió a la literatura, la escultura, la pintura, la música y otras artes. Representa la síntesis más o menos afortunada de toda la tradición clasicista europea desde el renacimiento, recogiendo especialmente las teorías y el estilo del clasicismo barroco francés ya comentado, y mediante tal síntesis la Europa ilustrada cree haber recuperado y culminado a la vez los ideales clásicos antiguos. El orden, la lógica, la corrección, el buen gusto, la armonía, el dominio de la emoción, etc., rigen para el neoclasicismo en términos de norma intemporal una creación artística que aspira tanto a deleitar como a instruir -en el espíritu horaciano- al hombre social y cívico de la ilustración. El arte, pues, en todas sus formas, concebido como una parte sumamente relevante de la filosofía moral, a la que provee de ejemplos y modelos de conducta vehiculados por la sensibilidad y el gusto. Frente a esta concepción que pretende una fijeza y validez universales se levanta precisamente el Romanticismo, que representa su contrafigura casi detalle a detalle; mejor que yo lo enuncia Robert Barnard[3]:

“Al lector actual le resulta fácil ver contra qué reaccionaban los poetas románticos; y a pesar de que su condena fue demasiado general, podemos comprender la crítica que les merecía la tradición neoclásica, agotada, baldía, reducida a la repetición y el mero cliché. Reaccionaron vigorosa y radicalmente contra las ideas dominantes de escritores y filósofos del siglo XVIII. Si sus predecesores veían al hombre como animal social, relacionado con su prójimo en una dinámica cotidiana, los románticos lo veían esencialmente en su estado de soledad, en comunicación consigo mismo. Si los clásicos enfatizaban los rasgos que comparten las personas, los intereses que los aúnan, los románticos hacían hincapié sobre los rasgos diferenciadores de cada individuo; alababan lo atípico, lo extraño, incluso; rendían culto al eremita, al marginado, al rebelde. Si para los clásicos la literatura representaba una actividad comunitaria, propensa a florecer en el entorno urbano, para los románticos era algo esencialmente solitario o, todo lo más, el encuentro entre dos almas desamparadas, inevitablemente vinculado a entornos abiertos y alejados de la ciudad”.

[1] Curiosamente, la crónica y la hagiografía solían ser cultivadas en ocasiones simultáneamente por la misma persona, como es el caso de San Gregorio, Obispo de Tours (ca. 538-594), que escribió vidas de santos e historia -su Historia de los merovingios es esencial para conocer la sociedad de la Alta Edad Media merovingia hasta la muerte de Sigeberto, rey de Reims a quien sirvió. Muy posterior y distinto es el perfil de la monja sajona Hroswitha (ca. 935-975), que vivió en el monasterio de Gandersheim (del cual escribió la crónica, así como de la gesta de Otón), y es considerada prácticamente la única escritora de teatro del medioevo -aunque, según parece, irrepresentable entonces y ahora en un escenario, pues su obra dramática consiste en diálogos en tono de comedia en prosa rítmica latina cuyos personajes estaban tomados precisamente de las hagiografías. [2] Lo que entonces se interpreto como “bendición divina” hoy lo tenemos casi olvidado en edición de bolsillo. [3] En Breve historia de la literatura inglesa, 1984, publicada en castellano en Alianza en 2002.

Cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera contado así, alguna vez, la literatura. Conexionando cosas, explicando de donde viene lo que parece nuevo… Pero nunca es tarde. He disfrutado mucho leyendo este artículo y los anteriores.

Gracias, pero aún quedan dos de romanticismo…

Deliciosamente escrito. Enhorabuena. También la calidad de las ilustraciones. No conocía la de Gargantúa.