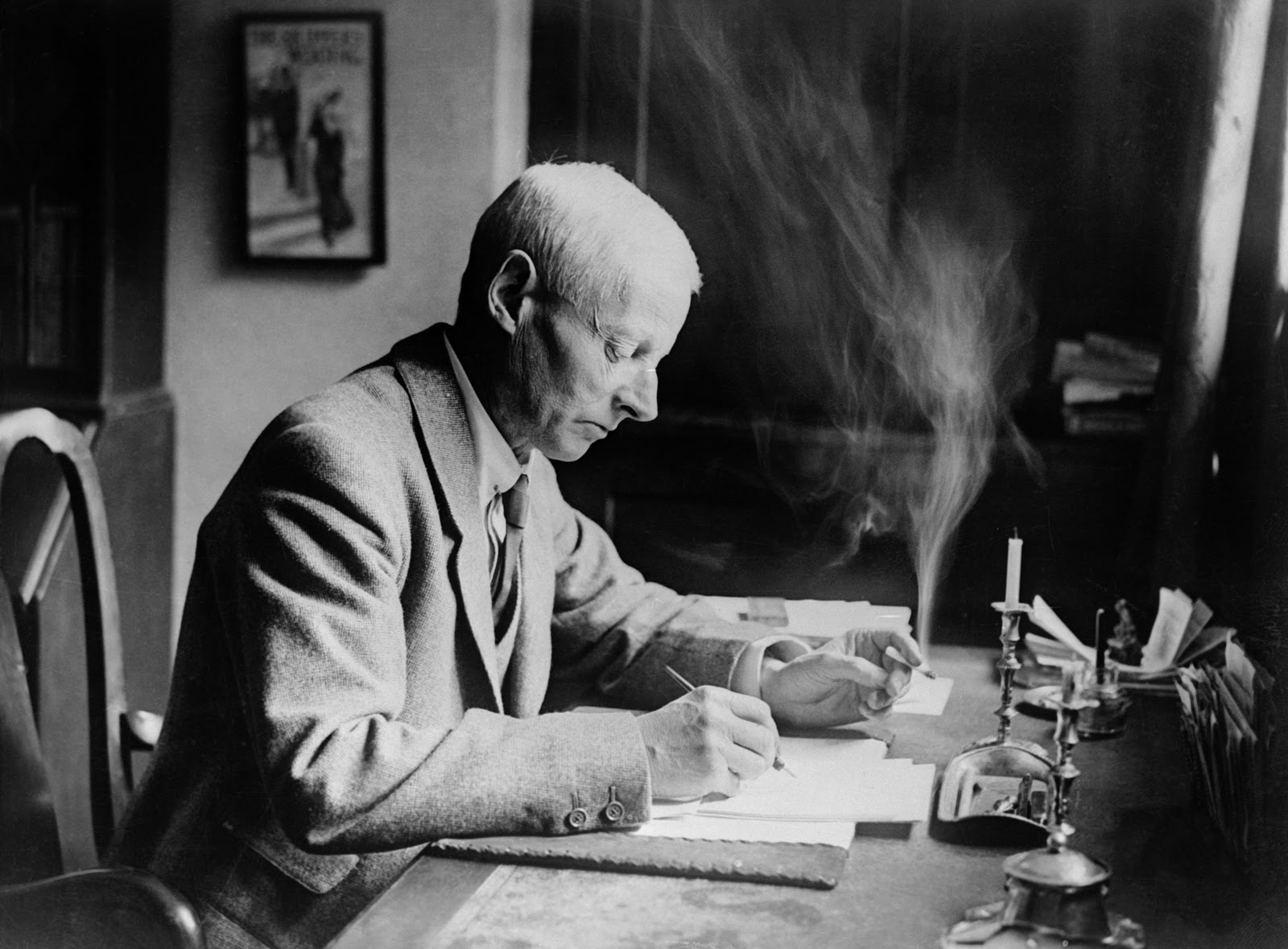

Es él quien ha vivido

el sueño de los colmillos irredentos,

él quien los soñó arrancados de cuajo

y vio caer grave la sangre

desde los boquetes al suelo,

desparramarse y encabalgarse

sobre su propia piel de glóbulo débil,

revolverse sus planos de estrella

y convertirse sus filtros en cúmulo amorfo

del dolor que enfrentó a la masa con la masa,

que segó desigualmente los campos

donde se cultiva ira con ira

y de tal desigualdad tales arias

nacen y se multiplican en réplica,

y multiplican con ellas el germen de un raza innombrable

de cuyos hijos es el estropicio de la carne,

de la que nada puede saberse

excepto el rastro de sonido

que él ha entibado en la mirada,

que de su mirada se ha instalado en él

y desde él se reproduce, se dobla y redobla

la crudeza que lo constituye,

que lo incubó y a la vez incuba

en aras de su pervivencia,

que saltó del vacío de un siglo horrorizado

al límite gaseoso e irreducible del mismo siglo,

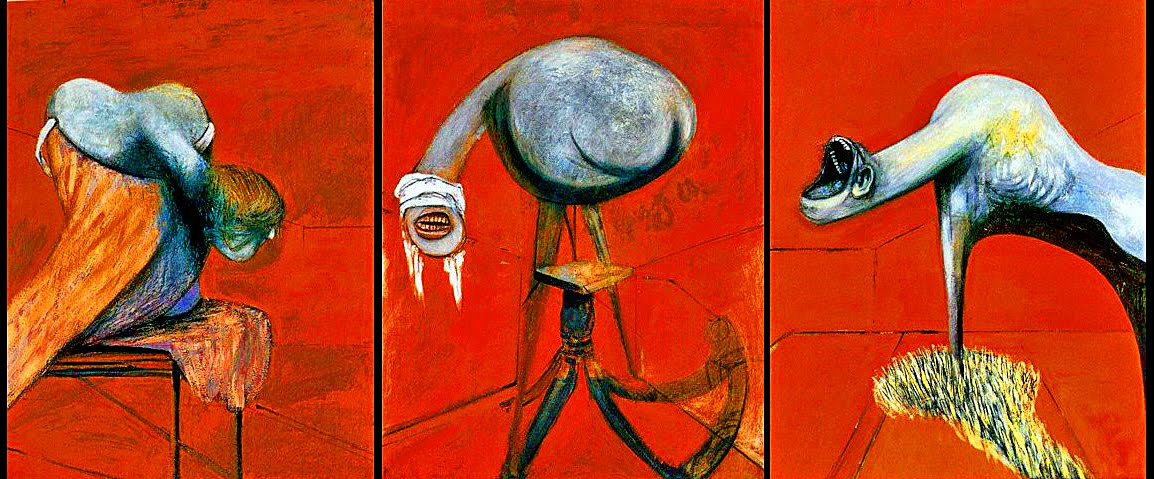

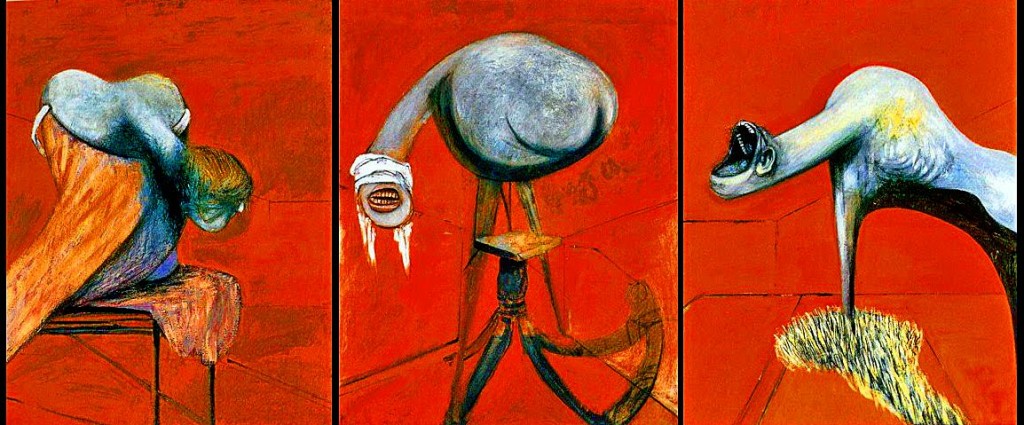

y dio allí con el color arterial

que lo haría transparente y mostraría su verdadero cuerpo,

troceado, amontonado, invulnerable

a cualquier conato de redención,

transmisor y mensajero

del infierno que llevamos,

al que no se puede acceder.

Es así como ha llegado hasta nuestros días

la historia de la desidia.