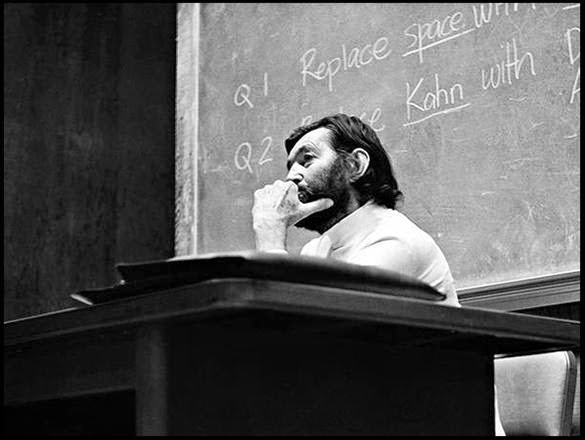

Julio Cortázar tenía por costumbre escribir de una forma desperdigada, anotando lo que le pasara por la pluma en un cuaderno o en cualquier pedazo de papel del que pudiera echar mano. Lo hacía sin disciplina. Sin noción alguna de horarios. Podía estar haciendo cualquier cosa, manteniendo una conversación telefónica, rastreando un disco de Earl Hines o de Eric Dolphy en una tienda de discos o comprando cintas de repuesto para su máquina de escribir que, llegado el momento, lo dejaba todo para ponerse a escribir. Simplemente lo dejaba todo y escribía. Fue de esta misma manera en que, caída la tarde, no pudo soportar por más tiempo el ruido que afloraba en su cabeza y desenfundó su cuaderno. Sobre la mesa, había una taza de té y también una botella de agua mineral Perrier. Al lado del Moleskine de tapas negras, fechada el 1 de mayo de 1940, descansaba una vieja edición de Poeta en Nueva York del poeta español Federico García Lorca, publicada en los Estados Unidos por la editorial Norton, que una estudiante de un seminario de literatura le había regalado al término de la última clase del ciclo. Había dudado mucho si aceptar impartir el seminario. Lo pensó mucho. Muchos peros. Muchas objeciones. Aquella no era la primera vez que se lo proponían, pero hasta entonces siempre había declinado cada oferta que le llegaba pensando que habría de sentirse mucho más incómodo de lo que finalmente se había encontrado durante el mismo. Fue toda una sorpresa, y se sentía satisfecho de haber aceptado. Aquellos jóvenes estudiantes quizá no fuesen el mañana de la literatura, pero era probable que alguno de todos ellos llegase a escribir algo digno de respeto. En honor a la muchacha, había abierto el paquete delante de ella. Tenía prisa, y en realidad, hacía ya rato que debía haber salido por la puerta, pero Julio Cortázar consideró necesario agradecer la inesperada deferencia de la estudiante. Rasgó el papel del envoltorio y Julio Cortázar asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa que trasponía los límites figurativos de sus labios. Le dijo algo así como que no sabe usted cómo se lo agradezco. Es un libro muy bello. Muy bello, repitió. Y muy bello también el haberme hecho este regalo. Que no tenía por qué haberse molestado. La estudiante estaba radiante. Los ojos le titilaban, corrompidos por el halago. Contestó que sus clases sí que habían sido un bello regalo. Realmente hermoso. Bajo la barba, a punto estuvo de sonrojarse Julio Cortázar. Se disculpó y se despidió de la estudiante. Su mujer y el amigo que los acompañaba lo hicieron también. Un barco nos aguarda, dijo. No debemos tentar la paciencia del buen capitán. Y se fue.

Días más tarde, sentado a una mesa del café Grand Central, el regalo de la estudiante volvió a parecerle un hermoso detalle. Aquel libro le traía muy buenos recuerdos. Lo había leído ya, que recordase, al menos en tres ocasiones. De eso hacía ya muchos años. Las tres ocasiones lo fueron. La primera lectura fue en Chivilcoy. La segunda, en Buenos Aires. La tercera en París. Tenía un ejemplar del libro en su biblioteca personal, en la casa que tenía en Saignon. Una primera edición mexicana publicada en el D.F. También de 1940 e ilustrada con cuatro dibujos del propio García Lorca. Si bien no había visto ningún ejemplar, Julio Cortázar conocía la edición de Norton. La controversia en el origen del manuscrito. Aquella era la primera versión editada en los Estados Unidos de Poeta en Nueva York, y en cuya edición final, bilingüe, Lorca, ya fallecido, al igual que con la edición mexicana que él poseía, y a pesar de algunos deseos expresos del poeta anteriores a su asesinato, nada tuvo que ver. La traducción, muy celebrada en aquel tiempo, corrió a cargo de un tal Rolfe Humphries y, según Julio Cortázar coligió tras leerla, le pareció realmente acertada.

Julio Cortázar terminó sus clases de Literatura en la Universidad de Berkeley y salió pitando junto con su mujer y su amigo en el auto de su amigo, que los condujo a los tres hasta el aeropuerto de Oakland, donde Cortázar y su mujer debían tomar un avión que los haría volar hasta California. Allí embarcarían y partirían con destino Francia. Pero no fue así. A pesar de lo planeado. A pesar de los pasajes, de que todas sus maletas, a excepción del equipaje de mano, se encontraban ya a bordo del barco, y de que varios compromisos requerían de su atención en París, no sucedió así. En el interregno Oakland-California, sucedió algo que tornó el curso de los acontecimientos, tal y como se esperaba que éstos sucediesen. Sentado en su asiento al lado de la ventanilla, Julio Cortázar comenzó a ojear el libro con que acababan de obsequiarle. Había pasado poco tiempo, y mientras descorría las primeras páginas, Cortázar todavía era capaz de recordar la voz de la estudiante con claridad. Como acostumbraba, Julio Cortázar hundió la nariz entre las páginas del libro e inspiró. En efecto. Era aquel mismo olor mágico que lo había maravillado desde niño. El sentimiento de haber regresado al fin a casa. Su casa. Allí, todo resultaba más adecuado, como si a pesar que afuera de esas páginas reinase el desastre, las piezas encajasen convenientemente y todas las cosas perdiesen su trágica importancia. Tras aquella pequeña escotilla, el cielo era de un azul brillante, tiznado de matices dorados tostados por el sol. Sin quererlo, Julio Cortázar se hundió en la lectura de Poeta en Nueva York como lo habría hecho en las cálidas aguas de una playa mediterránea. Sus ojos rasgaban los versos, saltando incansables de una a otra estrofa, apipándolos. Era tal y como lo recordaba. Mejor todavía de cómo lo recordaba. Lorca volvía a ser el poeta genial que había reconocido en su juventud. Un poeta de sangre y tierra, vibrante, de ambivalencias, de tragedia, de sol y azul. Si pensaba en Lorca, Julio Cortázar pensaba en el mediodía, un mediodía de primavera, con el cielo radiante vestido de azul. Sol y azul como aquella tarde azul, surcando el aire, tras la escotilla del vuelo de United Airlines, y mientras su mujer dormitaba en su asiento de pasillo, Julio Cortázar sintió devorar los versos con un apetito todavía mayor que en París, también que en Buenos Aires, en el lejano Chivilcoy. Al pronto, notó una irresistible sensación de efervescencia bullendo alegremente en su interior. Imbuido por la clarividencia de aquellos versos y la luminosidad que arrostraba el día tras la escotilla del avión, Julio Cortázar sintió cómo su corazón rebotaba contra su pecho con diáfana claridad. Era euforia. Una euforia tierna y sin embargo atrevida. Algo similar a la ansiedad. Una especie de dulce desesperación que lo exhortaba a saltar de su asiento y, al igual que si viajase en el autobús, a bajarse en la parada inmediata. Lorca diseccionaba Nueva York con su escalpelo de asonancias y con sus mismos ojos, descubría una ciudad que, a pesar de haberla visitado con anterioridad, Julio Cortázar no conocía, una ciudad inédita construida sobre vigas y pilares de versos que parecían emerger de entre la niebla, como un gran iceberg o un trasatlántico de insoñables proporciones. Carol, dijo Julio Cortázar acariciándole la mano con suavidad a su mujer. Carol, repitió con una hebra de voz. Carol Dunlop se despertó y Julio Cortázar le dijo, Carol, tengo que hablarte, y le dijo, Carol tengo que hablarte y dijo lo que dijo con la expresión de felicidad y la misma sonrisa desmesurada de un párvulo que acaba de descubrir el mundo. Lo siguiente fue que Carol Dunlop embarcó sola en el Solentiname e hizo sola la travesía de regreso hasta Francia. A la mañana siguiente, Julio Cortázar volvió de nuevo al aeropuerto y tomó un avión hasta Nueva York. Volvió a leer algunos poemas del libro. Poemas sueltos. Arbitrarios. Desordenados. Saltando de adelante a atrás en las páginas, en los versos, en las estrofas. Leyó Vuelta de paseo y Norma y paraíso de los negros. Leyó y releyó la Danza de la muerte y la Oda al rey de Harlem y Ciudad sin sueño, y después continuó con Oda a Walt Whitman y Poema doble del lago Eden y con La Aurora, y Cortázar volvió a experimentar aquella sensación, la sensación de volar en el interior de un avión que volaba, el avión de American Airlines volaba y Julio Cortázar lo hacía también, en un vuelo igual y sin embargo tan distinto, un vuelo incomparable que irrigaba su mente de un flujo vertiginoso de pulsiones e imágenes, de palabras que no conocía, palabras que no había leído jamás en libro alguno. Sus ojos, los ojos de Julio Cortázar, volaban como volaba el avión y volaba Julio Cortázar en el interior del avión que volaba, e iban saltando de la página a la escotilla y de la escotilla al verso, y eran tan hermosos, pensaba, son versos de cemento y piel, de piel negra, se refería Julio Cortázar, versos de sangre negra, piel y sangre de esclavos, de esclavos negros, de color negro y de alma negra, pisoteada y derramada, alma y sangre aplastadas por el desprecio de los rascacielos del gran hombre blanco, lamidas por la lengua de asfalto de la estatua que cultiva el fuego de la libertad eterna en Liberty Island.

Julio Cortázar pidió un vaso de whisky y la azafata de American Airlines se lo trajo haciendo rodar un carrito por el pasillo. Más tarde encargó otro y la azafata se lo llevó también recorriendo el mismo pasillo con el mismo carrito de antes. El pasajero que viajaba en el asiento de al lado, creyó reconocer en Julio Cortázar a la figura del escritor Julio Cortázar, y le preguntó, en un correctísimo español, si Julio Cortázar era el escritor Julio Cortázar y Julio Cortázar contestó que no, que él, Julio Cortázar, no era Julio Cortázar y regresó a su lectura en el libro mientras el pasajero vecino se quedaba observándolo, fascinado por el gran parecido que pensaba, Julio Cortázar, guardaba con el escritor Julio Cortázar que tanto admiraba. Algo más tarde, con los versos y el whisky revoloteándole en los párpados, Cortázar se durmió y no despertó hasta que la azafata, una azafata distinta a la del carrito de los whiskies, lo llamó varias veces por un nombre indistinto y universal y le dijo, señor, y le repitió, señor, señor, y como el señor, señor, que era Julio Cortázar todavía no despertaba, la azafata le apretó la mano con suavidad y Julio Cortázar abrió al fin los ojos y al ver la espléndida sonrisa de la azafata pensó, dios santo, es un ángel, un hermoso ángel que le sonreía desde el cielo, y entonces la azafata le informó de que habían aterrizado ya en el aeropuerto de Nueva York.

Y ahora, tres días después, Julio Cortázar estaba allí sentado, con su taza de té, su cuaderno desplegado, algunos pedazos de papel llenos de anotaciones manuscritas desperdigados cercando el perímetro de la botella de Perrier. En esos días, desde su llegada a Nueva York, Julio Cortázar había caminado infatigablemente, tenía los pies doloridos, los músculos de las piernas agarrotados, era tanto lo que tenía por ver, tanto lo que había visto, que apenas se había acordado de comer. Pero estaba feliz. Una intensa felicidad o algo parecido a la misma que sólo puede ser explicado desde la esencia elemental del ser humano, lo dominaba, lo llevaba en volandas, lo llevaba volando, su mente, la mente de Julio Cortázar volaba, muy por delante de su propio cuerpo, que quedaba atrás, abandonado. En sus ojos reposaban imágenes de otros tiempos que la imaginación de Julio Cortázar procesaba hasta los límites improbables de la experimentación, como si Cortázar, Julio Cortázar, fuese tirando de un hilo, desentrañando una maraña imaginaria y Federico García Lorca se encontrase al otro lado, al otro lado del hilo, mostrándole el camino sin mostrárselo, y Julio, Julio Cortázar seguía deambulando de aquí para allá, persiguiendo el dictado de aquellos versos que llevaba atragantados en el pecho. La ruleta del tiempo giraba hacia atrás y Cortázar (Julio) se sentía deslumbrado, a pesar de la lluvia, a pesar del cielo renegrido y del SMOG, y en algún momento, Julio creyó sentir los ojos de Lorca en sus ojos, creyó ver lo que había visto Lorca, y la ciudad que él había visto, la ciudad que ahora veía él con sus propios ojos y también con los de Lorca, eran la misma, la misma ciudad y, sin embargo, aquella misma ciudad, era en realidad una ciudad distinta, una ciudad diferente, una ciudad construida por humanos para humanos, pero, y esto lo pensaba Julio Cortázar, dónde está la humanidad de esta ciudad de humanos (¿?) Aquí, también pensaba, nadie es sino es, quizá, para sus padres, para su esposa, su pequeña parentela y amigos, tal vez para sus hijos. Más allá de esos límites, del pago de impuestos y del permiso de circulación viaria, sólo resta la inexistencia, la soledad eterna del hombre que camina por una senda de biombos que panelea las calles, sin encontrarse con nadie, sin mirar a nadie, ese era el destino de esta ciudad, pensaba Julio Cortázar al sentir las burbujas carbonatadas chisporroteando en su garganta, que había caminado toda la mañana, deambulando de un confín a otro de Harlem. Los negros seguían siendo la misma carne cruda que eran a la llegada de García Lorca, confinados a su suerte como sacos de basura. Yonquis. Putas. Vagabundos. Atracadores. Proxenetas. Violadores. La decencia residía en la resignación agnóstica del desempleado, el más loable de todos los negros. La grandeza del rey de Harlem. Los edificios eran como viejos desarrapados, montañas informes de cascotes apilados, cicatrices de ladrillo sin sutura por las que se filtraba la desolación, esqueletos abrasados sosteniéndose sobre un báculo de silencio. Por todos lados podredumbre, manadas de ratas, de cráneos aplastados de gatos aplastados, hileras enteras de autos calcinados, abandonados, sin alma, por doquier hombres empujando un carrito lleno de botellas vacías y miseria. Todos negros. Hombres negros. Aquella era una Varsovia tapetada por el abandono, la firma del puño y letra del hombre blanco norteamericano, indeleble en sus pieles. Harlem era un establo donde los negros habían sido desterrados a morir de olvido. La gran manzana los divisaba vigilante desde sus atalayas de cristal. Como en la estancia de García Lorca, los negros eran bestias brunas que se limitaban a esperar la muerte, drogados, hambrientos, desparramados por las calles, fumando hierba, escuchando música, sin dignidad. Lorca lo había visto entonces y Julio Cortázar lo miraba ahora, con el corazón encogido, abrumado por una tristeza que imbricaba sus dedos de tinta. Aquellas pobres gentes no le importaban a nadie. Eran los mismos negros de entonces, sangre esclava azotada por los látigos negreros de los barcos negreros, holandeses, ingleses; Nueva York era un crisol imperfecto donde el hombre no era capaz de distinguir a otro hombre a un palmo de su nariz. Nueva York de cieno. Nueva York de alambre y muerte, escribía García Lorca y recordaba ahora Julio Cortázar, en tanto posaba su curiosidad en los movimientos de un vecino efímero, un cliente cualquiera sentado tres mesas al frente, que se entretenía garabateando los destinos de unos sobres de gran tamaño de papel manila y también pensaba, que el rostro de aquel hombre era el de un juguete roto, un monigote inerme y agotado, hundido por la pesadumbre de una vida que su hombros, parecían incapaces de sobrellevar. Era un mirar sin mirar; un hombre que no puede dormir en la ciudad que nunca duerme, pensó Julio Cortázar; entretanto, tres mesas al frente de la mesa de Julio Cortázar, Muriel Martle abonaba el importe de su café y la propina correspondiente y al salir del Café Grand Central, los ojos de Julio Cortázar parecían sostenerlo en pie con un hilo de vida. La noche lo recibió a escupitajos. La lluvia fue a estampársele en el rostro, calando su vieja gabardina. La expresión permaneció invariable en su cara. Con y sin lluvia, era la imagen cierta de un perro abandonado a su suerte, un perro que no aguarda nada, sin futuro, mil veces apaleado, y entonces, Julio Cortázar cayó en la cuenta de que aquel hombre que se alejaba no era un hombre, sino el eco de un verso, el retrato de uno de aquellos personajes que aparecían desarraigados en los poemas del libro de Lorca y que ahora aparecía ante él o que quizá no aparecía, y pensó, Julio Cortázar fue más allá y pensó que quizás, aquel verso, aquel personaje, la imagen del hombre escrito por Lorca, no era en realidad un hombre, aquel hombre no estaba en realidad allí, pues, acaso se tratase de una ilusión, la ilusión del verso que escenificaba su imaginación, la imaginación de Julio Cortázar jugaba y se recreaba jugando a su vez con él mismo, el libro lo sobreseía y fabulaba para él la historia de un hombre escrito en aquel hombre que estaba allí mismo, bajo la lluvia, quizá o no un pobre hombre, en realidad tanto daba, el poema poseía a aquel hombre que estaba en todos y cada uno de los poemas que Julio Cortázar había leído volando en el interior del avión que volaba de Oakland a California, de California a Nueva York, el viejo hombre escrito que su memoria recordaba en Buenos Aires y en París, también en Chivilcoy, y mientras Muriel Martle era devorado por la noche, mientras la ciudad lo engullía de un bocado y desaparecía como si el escritor hubiese pasado la página de un poema que termina, Julio Cortázar llamó la atención de una camarera y pidió un vaso de whisky. Mientras esperaba, fugó los ojos a través de la ventana. Allí afuera estaba la ciudad entera. Allí afuera, estaba Lorca, Poeta en Nueva York. El tiempo no existe, dijo Cortázar. Es sólo un juego. Julio Cortázar bebió.

“El propio caos es sagrado”, Arthur Rimbaud.

A lo mejor las ciudades solo existen por lo relatos. Si no, solo son humo y ruido.

Maravilloso artículo

Excelente artículo, comencé a leerlo desprevenidamente, sin pensar, pero con cada línea que leía me sentía cada vez más atrapado, succionado por una fuerza sutil y poderosa. Fue vertiginoso y terriblemente delicioso. Gracias.