Anda, sácate ese trozo de espejo diabólico del ojo…

G. R., Sms selectos

No puedo con los filósofos franceses. Me refiero a los posteriores a Sartre, aunque, en realidad, tampoco puedo demasiado con Sartre. Pero por lo menos a Sartre se le veía venir, mientras que los estructuralistas y posestructuralistas (naturalmente, ninguno de ellos aceptaría etiquetas) no sabemos “de qué van”, por decirlo en lenguaje llano, y precisamente el lenguaje llano, que todavía jugaba algún papel en la escritura sartreana, es lo que se pierde completamente con la irrupción de estos autores. Que no es que no se les entienda, que yo sí les sigo, pero adonde me llevan es a ninguna parte humanamente útil, agible. De hecho, lo humano no es lo suyo, ellos son posthumanos. No en el sentido -o por lo menos no en un sentido reconocible- de Heidegger, queriendo plantear que hay que concebir el hombre en función del ser, y no el ser en función del hombre, lo cual es bastante sensato pese a su abstrusa formulación, sino eliminando al hombre mismo en tanto Sujeto de acción racional por qué sí, porque la racionalidad misma es una fuente de control y opresión sociales. Así, Althusser, que había pisado ya los psiquiátricos mucho antes de le diese por estrangular a su mujer, destruye en Marx lo que pudiese haber en él de humanista, dejando a sus lectores huérfanos de propuesta positiva alguna, so capa de instituir una ciencia doblemente potente y restrictiva que ya no permite intervención alguna al debate de ideas ni a praxis particular alguna. Deleuze, por su parte, escribe literalmente en el prólogo a “¿Qué es filosofía?” (el libro, por cierto, sobre autorreflexión de la filosofía misma en que menos se reconocería filósofo histórico alguno, y mucho menos los citados) sobre “la vergüenza de ser hombre”, sin que sepamos de qué debemos sentirnos avergonzados, o si ese es un estado histórico o definitivo. Sobre Barthes nos cuenta Simón Leys que viajó a China y únicamente disfrutó de una estancia semiológica, es decir, patrocinada por el gobierno comunista y en la cual no fue capaz de vislumbrar problema político alguno, sólo exóticos signos culturales de gran interés estético (fue por Barthes, si no recuerdo mal, que apareció aquella pintada de reproche en las paredes de la universidad en tiempos del 68, “las estructuras no salen a la calle”…) Acerca de Lacán prefiero ni pronunciarme. Y así un no muy largo pero ilustre etcétera.

Cuanto en los años noventa estalló el llamado “caso”, o “experimento”, o “escándalo” Alain Sokal, a mi me pareció de una injusticia terrible con respecto a la filosofía coetánea entera, pero no tanto en lo que tocaba al pensamiento francés. Francia tuvo siempre reputación cartesiana, es decir, de rigor y claridad especulativa y expositiva, y he aquí que el Mayo del 68 engendró estas mentes que decidieron ponerlo todo patas arriba, tanto para ver la roña acumulada que pudiera haber debajo como para ganar adeptos. Esto no es inmediatamente culpable, puesto que la filosofía consiste en gran parte, como dijera el escéptico Sexto Empírico, en echar la red para capturar adeptos, pero no me parece ineludible que en el proceso haya que volverlos necesariamente locos. Sin embargo, he podido comprobar personalmente como los cultores de Deleuze, o de Foucault -del que no he hablado todavía- enloquecen tratando de desentrañar una intención a sus escritos, reificando sus conceptos principales y, en general, desesperados por hacer algo con la trampa en que ellos mismos se han metido o donde les han metido. El asunto fundamental parece ser airear los trapos sucios de la modernidad, en lo cual todos podríamos estar de acuerdo, y el objetivo final, algo así como la revolución. Pero no nada parecido a la revolución marxista, sino una revolución tan atípica, tan prolija y tan microscópica que uno siente a veces que ni la misma policía tendría nada que objetar. Sartre y Camus fueron vigilados por la CIA, que no entendieron nada de lo que escribían, pero no se ve para qué iban los americanos a fisgar en Deleuze y Foucault, de los que entenderían aún menos. De modo que no pasa nada, esa filosofía francesa ha estado ahí para generar adeptos chiflados, conspiranoicos, como digo, que en todo ven un poder anónimo sin posible escapatoria o una conjura metafísica anti-libertaria, de manera que tanto instituciones como libros y personas caen bajo sospecha (no ha habido mayor “filósofo de la sospecha” que Foucault, que es en el fondo el que abdujo en cierto momento a Deleuze, el cual, a su vez, ya tenía bastante el pobre con su asociación al -anti- psicoanalista Guattari…) Los adeptos viven en esa sospecha, que es la sospecha mucho más profunda y grave de que la normalidad es mentira, de que esa normalidad en la que muchos vivimos es construida y monstruosa, y que debemos librarnos de ella en luchas de resistencia locales y pasajeras, pero continuas. Porque la “normalidad” siempre está acechando, con el insidioso fin de envolver en su telaraña de discursos a los disidentes, a los distintos, a los homosexuales y a los infames, y mandarles con tal pretexto a la cárcel, al manicomio, a los márgenes o incluso -¡horror máximo!- a la escuela.

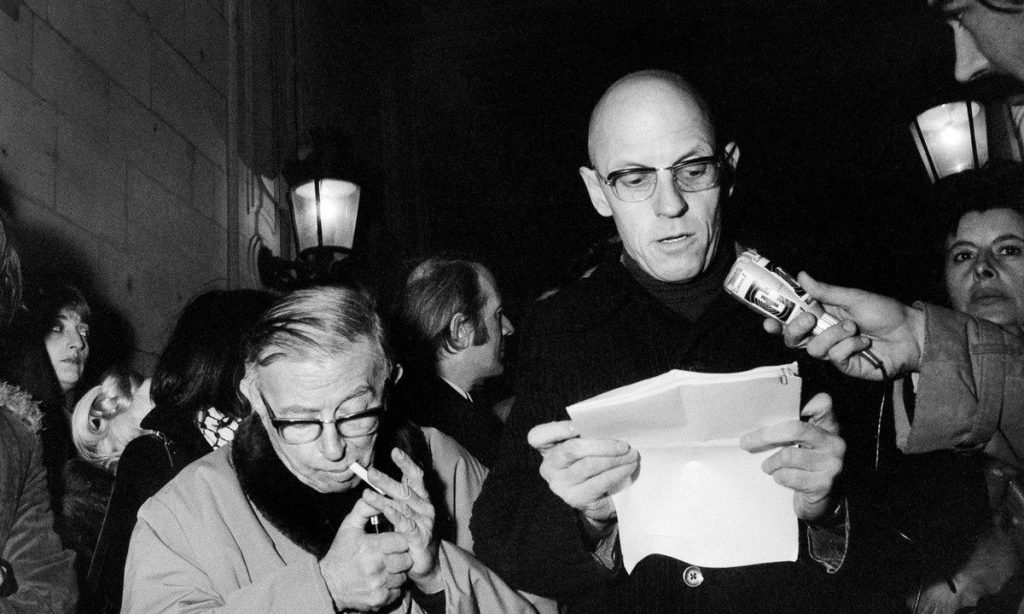

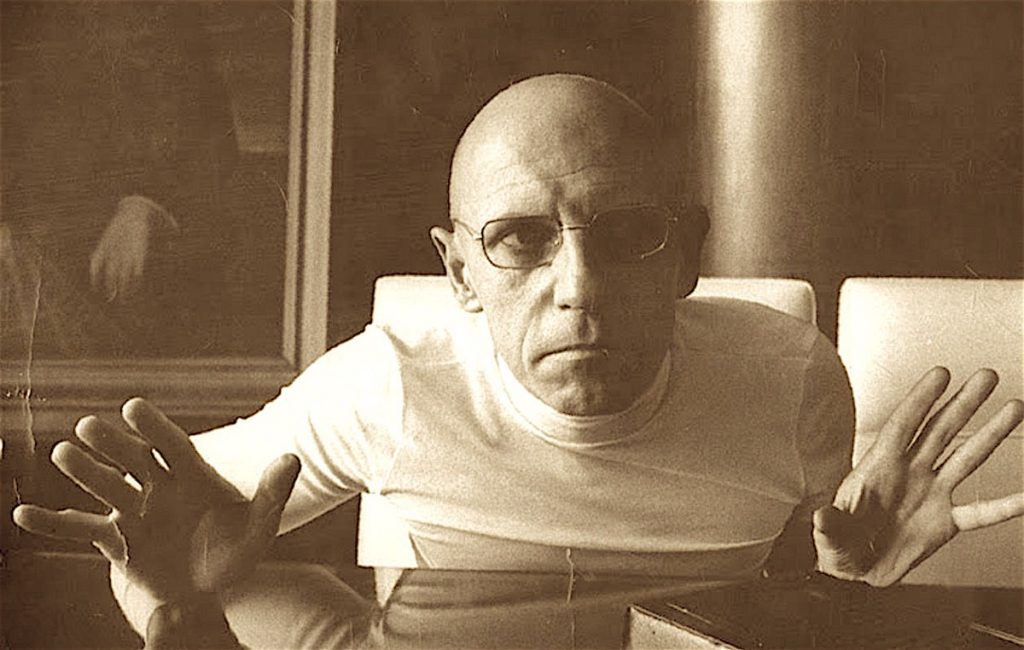

Ahora sí estoy hablando de Michel Foucault, claro, como se habrá adivinado. El fue, todavía es, el genio de todos ellos (y no es que a los demás les faltase genio, exceptuando Althusser, que llegó a confesar que en realidad apenas había leído a Marx…), el guía carismático, el alquimista que mezcló en su retorta a Hegel y a Nietzsche y salió él mismo, el gran archivista y genealogista… Foucault es, de hecho, el único de esa caterva al que alguien como Noam Chomsky respeta, y eso que Chomsky sí que investiga acerca de ultrajes reales, perpetrados por poderes reales con nombres y apellidos o con figura de marca o de país. Estudiando a Foucault, desde luego, no hallarás crítica o meditación alguna sobre Internet, pobreza, superpoblación, megalópolis, bioética, globalización o cualquier otro gran problema de los que de verdad acucian en la actualidad, pero sí una arqueología curiosa de eso que he llamado “trapos sucios” de la ilustración europea, y, sobre todo, una genealogía de eso que yo denominaría “tiranía de la normalidad”. Si Foucault no hubiese sido filósofo -un extraño filósofo, todo hay que decirlo-, bien podría haberse dedicado competentemente a la novela negra. Baudrillard, otro que tal, señaló muy acertadamente en su “Olvidar a Foucault” que su compatriota utiliza las mismas estrategias, casi los mismos lenguajes que los poderes que denuncia, y eso es lo que hace tan estimulante su lectura, un estilo peculiar que luego uno puede encontrarse en gente como el Roberto Saviano de “Gomorra”.

Lo mejor, a mi juicio, de Foucault, es esa actitud de permanente investigación en las cloacas del saber que no deja títere con cabeza, pero de nuevo el lector de Foucault no sabe a qué carta quedarse, ni a qué bando acogerse y por qué motivos. Vagamente Foucault se adhiere a varias causas, aunque la principal parece ser esa: destapar la normalidad, reventar la ilustración, cuestionar el discurso imperante e invertir hasta al psicoanálisis. No para abrir posibilidades al pensamiento o a la acción -o la acción del pensamiento-, sino para desnucarlas todas, para estar en disposición de mencionar, como mucho, un Afuera del Sistema que él mismo piensa que es bastante inasequible. Por eso Foucault ofrece esa impresión ambigua de que es tan progresista como reaccionario, a base de no ser ninguna de las dos cosas y de, como he apuntado antes, hegelianizar a Nietzsche y nietzscheanizar a Hegel. La normalidad (el hecho de que exista siempre un discurso de la normalidad pero también los hábitos de vida que le corresponden y que tantos compartimos) le repugna, no traga con ella, es decididamente anti-burgués y asfixiará en una montaña de documentación a cualquiera que crea en algo así como en “sentimientos naturales” del ser humano a la manera de Hume o del propio Chomsky. El viejo y sabio inglés John Stuart Mill tenía un firme temor, también, a la tiranía de la mayoría, a que las mayorías ahoguen a las minorías e impongan una determinada forma de vida sólo por su superioridad numérica, pero Foucault es más intenso, odia más: él entiende -es mi opinión, nunca lo dice así- que el historiador ha de ser neutral, porque se sitúa “más allá del bien y del mal”, pero, sin embargo, no pasa ni una a aquel que busque una cierta reconciliación consigo mismo o con la realidad; debe batallarse, pues, interminablemente…

Pues bien, es difícil compartir todo eso y permanecer cuerdo. Aquellos movimientos, como la teoría Queer (por cierto, en España también hace algunos meses se publicó un libro de Luis Alegre para convencernos, desde un punto de vista pseudo-kantiano esta vez, de que los heterosexuales son conformistas y reaccionarios per se), que tienen razonables cuentas pendientes con la “normalidad” reinante reivindicarán a Foucault, mas en general es difícil, como digo, jurar enemistad perpetua hacia el tipo de vida que lleva el 99 por ciento de la población. Es totalmente cierto que la normalidad como tal debe ser removida, examinada y criticada, puesto que está podrida de prejuicios e inercias, pero también lo es que aquellas zonas del planeta donde hoy en día se acepta la pluralidad vital son aquellas no solo en las que ha penetrado el discurso de la diferencia, sino también las más ricas y seguramente las más confortables para vivir, pese a todo. La filosofía tradicional nunca ha sido una doctrina precisamente tendente a la democracia, todo lo contrario (ni tan siquiera en su forma pura en Locke o Kant), pero, cuando lo es, se deben estudiar también sus alegaciones, en vez de quitárselas de encima con un gesto de arrogancia intelectual. Yo creo que el origen de la rémora del pensamiento francés posterior al 68 ya venía de antes y que se llama Georges Bataille, un tipo que estuvo dispuesto a cortarle la cabeza a un colega por cumplir con los siniestros preceptos de un club. Pero ya antes de esta Medusa de la Reacción había ya grandes genios como Baudelaire, o, antes todavía, Pascal, que se alinearon entre los pensadores de lo irracional y del disparate religioso. Nunca pudieron sacarse ese trozo de espejo diabólico del ojo tan anticartesiano y tan francés también a la vez, y Foucault bebió de ellos, ante todo de la “transgresión sagrada” de Bataille, qué le vamos a hacer… Se ve que Marx, como tal, o en su versión maoísta, ya estaba muy visto. Yo, en cambio, y si mi impresión importara algo, admiro infinitamente más a intelectuales como John Maynard Keynes, cuyas soluciones eran positivas, oportunas, no fallaban nunca y beneficiaban a gran parte de la humanidad. Curiosamente, y no por casualidad, en la obra de Keynes hay pasajes directamente tomados de Marx, pero que no sirven a un fin monolíticamente marxista. Últimamente, otra hornada de pensadores franceses utilizan más a Marx, si es que es Marx eso que desfiguran hasta hacerlo irreconocible. Hasta Marx era, sin duda, demasiado normal… Finalizo con una cita de otro inglés, un defensor acérrimo de la gente normal, que decía lo siguiente (publicado en castellano en La cólera de las rosas):

Hablando brutalmente hay tres clases de gente en este mundo. La primera clase de gente es el Pueblo; posiblemente integra la clase más amplia y de más valor.

Debemos a esa clase las sillas en las que nos sentamos, las ropas que vestimos, las casas que habitamos; y verdaderamente (cuando llegamos a pensar en ello) probablemente nosotros mismos pertenecemos a esa clase. La segunda clase se podría denominar por conveniencia la de los Poetas; por lo general, son un mal para sus familias, pero una bendición para la humanidad.

La tercera clase es la de los Profesores e Intelectuales, algunas veces descritos como la gente pensadora; y éstos son un tizón y un objeto de desolación para sus familias y para la humanidad. Se comprende que la clasificación exagera algunas veces, como todas las clasificaciones. Algunas buenas personas son, por lo general, poetas, y algunos malos poetas son, por lo general, profesores. Pero la división sigue la línea de una verdadera hendidura psicológica. Yo no la ofrezco a la ligera. Ha sido el fruto de más de diez y ocho minutos de examen y seria reflexión.

La clase que se denomina Pueblo (a la que ustedes y yo con tanto orgullo nos sentimos ligados) tiene ciertas casuales y, sin embargo, profundas presunciones, designadas «lugares comunes», como la que se refiere a que los niños son encantadores, o que el crepúsculo es triste y sentimental, o que un hombre luchando contra tres es un hermoso espectáculo. (…) Las ideas del populacho son, en realidad, ideas muy sutiles; pero el populacho no las expresa en forma sutil. De hecho, no las expresa de ninguna manera, excepto en aquellas ocasiones (ahora solamente demasiado raras) en que se entregan a insurrecciones o matanzas.

Ahora bien, esto justifica, en otro sentido, el hecho insensato de la existencia de los poetas. Poetas son aquellos que comparten esos sentimientos populares, y pueden expresarles de tal manera que parecen ser las cosas extrañas y delicadas que en realidad son. Los poetas hacen que sobresalga el humilde refinamiento del populacho. Donde el hombre común oculta la emoción más original, diciendo: «Excelente abuelo», Víctor Hugo habría escrito: «L’art detre grand-pére»; cuando el agente de cambios diría bruscamente: «La tarde se está cerrando», Mister Yeats escribiría: «En medio del crepúsculo»; donde el peón podría únicamente refunfuñar algo respecto a lo de arrancar y de que es «una preciosa caza», Homero nos mostrará al héroe harapiento desafiando a los príncipes en sus propios festines. Los poetas elevan los sentimientos populares en un grado más ardiente y espléndido; pero debemos recordar siempre que son guardianes de los sentimientos populares. Ningún hombre pudo jamás escribir una buena poesía para demostrar que la infancia era chocante, o que el crepúsculo era alegre y burlesco, o que un hombre era despreciable porque había cruzado su espada con otros tres. Los individuos, que sostienen esto son los profesores o los majaderos.

Son poetas aquellos que se elevan sobre el pueblo entendiéndolo. En realidad muchos poetas lo han escrito en prosa: por ejemplo, Rabeláis y Dickens.

Los majaderos se elevan sobre el pueblo rehusando comprenderlo, diciendo que sus turbias y extrañas preferencias son los prejuicios y las supersticiones. Los majaderos hacen que el pueblo se sienta estúpido; los poetas hacen que el pueblo se sienta más sabio de lo que jamás ha podido imaginar. Hay muchos elementos del destino en esa situación. El más dispar de todos es la suerte de los dos factores en la política práctica. Muy a menudo los poetas que abrazan y admiran al pueblo son apedreados y crucificados. A los majaderos que desprecian al pueblo se les regala muy a menudo tierras y se les corona. Por ejemplo en los Comunes hay un respetable número de majaderos y comparativamente muy pocos poetas. Y de ninguna manera encontramos allí al Pueblo.

Por poetas, como ya hemos dicho, no me refiero de manera alguna a los individuos que escriben poesías o cualquier otra cosa. Me refiero a los que teniendo cultura e imaginación, las usan para comprender y compartirlos sentimientos de sus semejantes; en contraposición a aquellos que las utilizan para lo que ellos denominan alcanzar un lugar más preponderante. Crudamente, los poetas difieren del populacho por su sensibilidad; los profesores difieren del populacho por su insensibilidad. No tienen fineza y sensibilidad suficientes para simpatizar con el populacho. Las únicas nociones que tienen consisten en contradecir groseramente; tomar por el atajo, de acuerdo con su plan propio y presuntuoso, para decirse a sí mismos, sobre cualquier cosa que digan los ignorantes, que probablemente están equivocados. Olvidan que muy a menudo la ignorancia tiene la exquisita intuición de la inocencia.

G.K. Chesterton.

Apéndice:

Me parece que, en realidad, el Nietzsche que maneja Foucault es un Nietzsche shopenhaueranizado. Me explico. Según mi interpretación, Nietzsche habla -predica, más bien- sobre la volutad de poder como voluntad de valoración, en el sentido de que, efectivamente, todo discurso se opone a otro discurso en términos de un poder que pretende someter a otro poder, pero (esto es lo importante) a fin de imponer una valoración que se sobreponga al caos, a la nada, que de sentido, brillo a la realidad. En cambio, creo que Foucault se olvida de este aspecto estético de Nietzsche, con lo mucho que el alemán se refirió a la jusficicación estética de la vida, y entiende la cosa al revés, más políticamente desde Hegel y Marx: la voluntad de valoración no es más que ciega voluntad de poder. No, pues, alcanzar el poder para con ello proyectar la valoración, sino la valoración misma como una coartada para el poder. De esta manera, le sale a Foucault un mecanismo ciego de la correlación de poderes y discursos que niega toda afirmación de lo real como tal y que recuerda mucho más a un desesperanzado Schopenhauer que al propio Nietsche. “El mundo (social) como poder y representación”, podría ser el subtítulo de la obra foucaultiana, donde la representación es siempre postiza, engañosa, tentacular, pero inevitable. De ahí esa impresión tan nihilista y casi hipnótica que produce siempre su lectura, cosa que no ocurre, por ejemplo, con Deleuze…

Bonita apología de la normalidad pero… preferible los anormales esos franceses a la mayoría de los demás, y no digamos si hay que compararlos con Stuart Mill, Keynes o Chesterton, simplemente, no hay color. Que no tienen propuestas? Va una de Foucault, bien clarita : “1. Existe una ciudadanía internacional que tiene sus derechos, sus deberes, y que nos compromete a levantarnos contra todo abuso de poder, cualquiera que sea su autor y cualesquiera que sean sus víctimas. Después de todo, todos nosotros somos gobernados y por esta razón solidarios.

2. Los gobiernos, al ocuparse del bienestar de las sociedades, se arrogan

el derecho a contabilizar en términos de ganancias y de pérdidas las

desgracias de los hombres provocadas por sus decisiones o toleradas con

sus negligencias. Un deber de esta ciudadanía internacional es el de hacer

valer a los ojos y a los oídos de los gobiernos los sufrimientos de los hombres,

de los que no es verdad que no sean responsables. El sufrimiento de

los hombres nunca debe ser un mudo residuo de la política, sino que, por el

contrario, constituye el fundamento de un derecho absoluto a levantarse y a

dirigirse a aquellos que detentan el poder” . (“Face aux gouvernements les droits de 1’Homme”. Texto leído en Ginebra en 1981 en una conferencia de prensa en la que se anunciaba la creación de un comité internacional para defender los derechos humanos. Publicado en Liberation, 30 de junio-1 de julio 1984, p. 22).

Estoy de acuerdo en que no hay color… pero al revés. Ya sé, Simón, que estás leyendo una biografía el interfecto en cuestión, pero reconocerás que para escribir ese manifiesto, proclamarlo y hasta suscribirlo no hay que ser Foucault, porque literalmente, y así en frío, cualquier ser humano lo firmaría. No obstante, me alegro de que Michel se rebajase a esa muestra tan genérica de sentido común y claridad…

Genial otra vez. Resumiendo tu articulo: “Los hay que se pasan de listos” 🙂 Por cierto, me encanta la ultima frase de Chesterton (…”la ignorancia tiene la exquisita intuicion de la inocencia” 🙂 (por cierto que no pongo acentos porque el ordenador del curro no me lo permite 🙂

Tampoco tan divos: estoy seguro de que cualquiera de estos franceses hubiese dado su alma mortal y retorcida por ser algo tan normal y a la vez tan extraordinario como Julio Verne… (Foucault, en particular, hasta le dedicó el artículo).

Dos recomendaciones a propósito. La novela de Laurence Binnet ‘La séptima función del lenguaje ‘ donde salen retratados casi todos los protagonistas, la Segunda el ensayo de Antoine Compagnon ‘Los antimdernos’.

Estupendo. Los antimodernos ya lo he leído.

Encuentro esto en la entrevista “Poderes y estratégias” de Microfísica del Poder que en parte refuta lo que yo decía (pues, según este punto de vista, fundía yo gente común con normalización) y en parte lo acerca a Chesterton; no se pude subestimar a Foucault, y en su respuesta dice así:

“No es conveniente sin duda concebir «la plebe» como el fondo permanente de la historia, objetivo final de todos los sometimientos, núcleo jamás apagado totalmente de toda

s las sublevaciones. No existe sin duda la realidad sociológica de «la plebe». Pero existe siempre alguna cosa, en el cuerpo social, en las clases, en los grupos, en los mismos

individuos que escapa de algún modo a las relaciones de

poder; algo que no es la materia primera más o menos

dócil o resistente, sino que es el movimiento centrífugo, la energía inversa, lo no apresable. «La» plebe no existe sin duda, pero hay «de la» plebe. Hay de la plebe en los cuerpos y

en las almas, en los individuos, en el proletariado, y en la burguesía, pero

con una extensión, unas formas, unas energías, unas irreductibilidades

distintas. Esta parte de plebe, no es tanto lo exterior en relación a las

relaciones de poder, cuanto su límite, su anverso, su contragolpe; es lo que

responde en toda ampliación del poder con un movimiento para desgajarse

de él; es pues aquello que motiva todo nuevo desarrollo de las redes del

poder. La reducción de la plebe puede hacerse de tres formas: por su

sometimiento efectivo, por su utilización como plebe (cf. el ejemplo de la

delincuencia en el siglo XIX), o cuando ella se inmoviliza a sí misma en

función de una estrategia de resistencia.

Partir de este punto de vista de la plebe, como anverso y límite del poder,

es en consecuencia indispensable para hacer el análisis de sus di

spositivos; a partir de aquí puede comprenderse su funcionamiento y sus desarrollos. No creo que esto pueda confundirse de ninguna ma

nera con un neopopulismo que substantificaría la plebe o con un neo

liberalismo que cantaría sus derechos primitivos.”

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/26/cuando-la-cia-elogiaba-al-filosofo-michel-foucault-por-considerarlo-funcional-al-sistema/

http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/04/01/la-cia-estudia-a-los-teoricos-franceses-como-desmantelar-a-la-izquierda-cultural/