Los críticos disgustados por el quiebro paródico, esperpéntico incluso, dicen ellos, de La muerte de Stalin, película de Armando Ianucci (2017), harían bien en ampliar el punto de vista de sus sospechas habituales, no sobre el director británico sino sobre los últimos días de Josif Stalin. Y esa crítica de los valores paródicos del antiestalinismo de la película de Ianucci, es muy parecida a la sostenida en 2002 con la publicación del ensayo de Martin Amis Koba el temible. Sonrisas y veinte millones. Donde se atacó de modo y manera al escritor británico, como si él hubiera sido el responsable de alguna matanza.

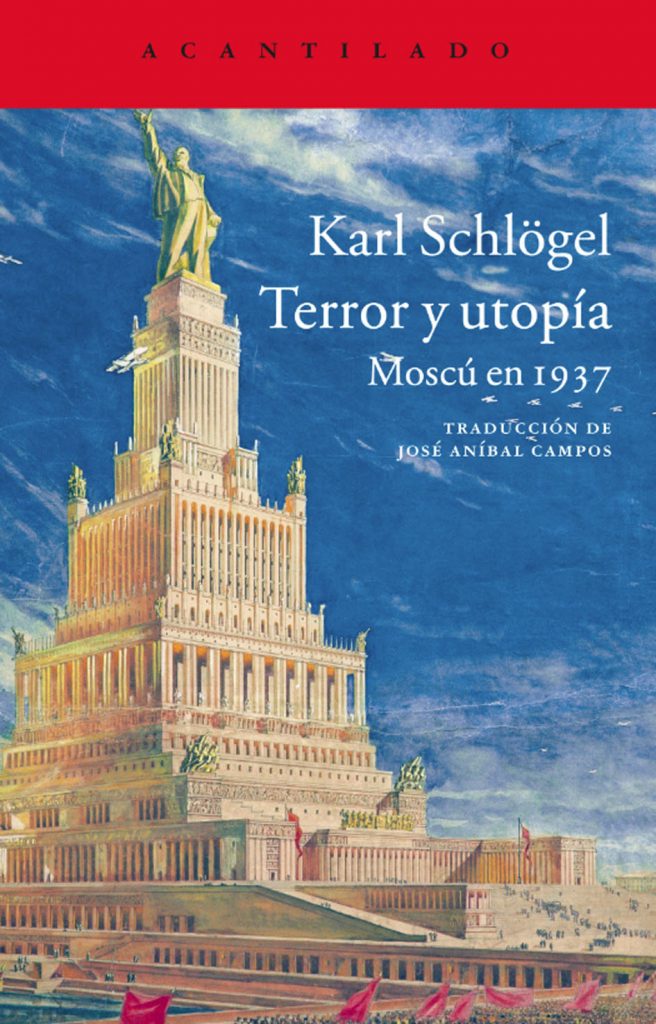

Si sospechan de la parcialidad diabólica de la película, como muestra su prohibición en la Rusia actual, tan putiniana como poco democrática, podrían ampliar el ciclo de sus virtuosas sospechas. Comenzando por el trabajo de Karl Schölgel Utopia y terror. Moscú 1937, donde no hay lugar para la sobreactuación de nadie, ante el pavoroso desfile del cogollo de los llamados Procesos de Moscú, que se desplegaron entre 1936 y 1938. Y que tienen, justamente, el epicentro en el desgraciado año de 1937, donde coincide la celebración del Segundo juicio con la denominación de la época como el Gran Terror. Años los que transcurren entre 1936 y 1938, en vísperas del pacto con la Alemania hitleriana, suscrito por Molotov y Ribbentrop, que ven desaparecer compañeros de la Vieja Guardia, como Zimoniev, Kamenev, Bujarin, Rykov o Radek. Y ese terror del Gulag y del exterminio como justificación de la consolidación del poder de Stalin, se mantuvo hibernado durante la 2ª Guerra Mundial, pero volvió a renacer en los primeros años cincuenta.

Y este es el marco temporal de la película: los días previos y posteriores al 5 de marzo de 1953, fecha en que muere El Padrecito. Y que da lugar a la implacable lucha por el poder en el Soviet Supremo, entre Malenkov, Khrushchev, Beria y Molotov. Que lo narrado en la película, más allá de alguna exageración, no es circunstancial lo corroboran otras dos películas separadas entre ellas 45 años. Me refiero, por una parte, a La confesión, que rodara Costas Gavras con guión de Jorge Semprún, basándose en el libro homónimo de Arthur London que da cuenta de las purgas de Praga en 1952. Y, por otra, a la última pieza del director polaco Andrej Wajda (1916-2016), Afterimage (2016), que retoma los problemas del pintor polaco de vanguardia Wladyslaw Strzemiński. Y que supone de hecho una impugnación de los métodos de asentamiento y control del Realismo Socialista, a partir de 1948 en las llamadas Repúblicas Populares, que eran todos los países controlados por la Unión Soviética y que se cobijaban en el llamado luego Telón de acero.

El 10 de febrero de 1948, concluida la 2ª Guerra Mundial, y vencido el contendiente alemán, se dictó el llamado decreto Zhdánov, que abría las puertas al largo litigio de la Guerra Fría, donde se debatía no sólo la supremacía militar y política; también las formas artísticas entraron en combate. Ese momento, incluso marcó el comienzo de una campaña de críticas y descalificaciones internas, no sólo contra sospechosos de desviacionismo y revisionismo, sino contra artistas ubicados en el interior del Socialismo Real que mantenían un ideario propio diferenciado del uniformismo propagandista del oficialismo dirigente.

Se luchó, de hecho, contra muchos compositores soviéticos tenidos como burgueses o pequeñoburgueses, entre ellos Muradeli, Shostakóvich, Prokófiev y Kachaturiam; se descalificó a una nómina interminable de artistas: desde el cineasta Eisenstein a los poetas Mandelshtam y Ajmátova. Aunque no sólo la música padeció la purga, también el cine, la novela y la poesía. Piénsese en casos previos, y luego los posteriores, desde Mayakovsky a Melnikov, pasando por Pasternak, Isaak Babel o Solzhenitsyn.

Y este es parte del debate de la citada película de Wajda: ¿cómo se podía sobrevivir en las Repúblicas Populares, hacia 1950, tratando de despegarse el arte oficial, y no morir en el intento? Y esta es parte de la historia de los últimos años, de 1948 a 1952, del pintor Strzemiński, partidario inicial de la Revolución Rusa y posterior desencantado de su marcha y deriva; combinando la relación sostenida en sus inicios, con Chagall, Rodchenko y Malevitch; y formando con su pareja la escultora Katarzyna Kobro, el rostro del arte moderno de la Polonia de posguerra. Por todo lo cual, algunos han visto en la última película de Wajda un alegato o un manifiesto anticomunista y en contra del imperante Realismo Socialista.

De igual forma que la película de Ianucci nos deja la cuestión paralela: ¿cómo se podía sobrevivir en las Repúblicas Populares y en la URSS misma, hacia 1950, sin caer en desgracia, sin morir en el intento?