“Al sol y a la muerte no se les puede mirar fijamente”

La muerte de un amor: de aquel hombre azul, de esa mujer de tu vida, de un hijo, de un hermano, de un amigo íntimo, de tus padres aunque ya sean muy viejos. La muerte de los del primer círculo insustituible que nos sustenta aunque no lo sepamos, hasta que tiembla tras quebrarse. Esas emociones tenebrosas que se viven como inevitables, que explotan por sorpresa y secuestran el cuerpo y la memoria. Solo llorar y explorar las diversas fronteras de la anhedonia como quien mira hipnotizado un pozo y duda si despeñarse, mientras se pierde en un vacío y se siente vacío.

La muerte que vemos los médicos casi cada día. La de los viejos que son casi cadaveres, la del niño de tres años que murió de leucemia, la del deportista tan joven al que se le paró el corazón, la del jubilado al que el cancer no lo dejó viajar demasiado tras una vida de trabajo, la de la mujer de mediana edad justo cuando iba a iniciar una nueva vida o a tener un nieto. El proceso a veces tan penoso de la enfermedad, las esperanzas que brotan para caer destrozadas una y otra vez, el dolor atroz que nadie conoce realmente hasta que lo experimenta hasta el final, cuando todas las esperanzas se desmoronaron una a una.

Lo que probablemente no nos creemos del todo hasta que el dragón nos muerde de verdad, lo que preferimos ignorar mientras sea algo que les pase a los otros, lo que necesitamos olvidar cuando ha ocurrido para seguir viviendo como podamos, con los mismos recursos materiales o psicológicos, con los mismos amigos o enemigos, con los mismos problemas más o menos angustiosos, con los mismos hijos que sacar adelante o con el retorno a una soledad asfixiante que ya habíamos olvidado y que parecía que no iba a volver nunca.

La tragedia humana básica que traemos desde nuestro nacimiento, lo único que nos iguala en todas las diferencias que tenemos, la carga que siempre llevamos encima mientras hacemos equilibrios y tratamos de avanzar en esa bicicleta siempre inestable con la que atravesamos peligrosamente el mundo. El agujero negro que ha estado detrás de todos los sistemas de creencias, de los más terribles a los más benignos, con los que los humanos nos hemos tratado de narcotizar para no ser abducidos por la desesperación.

No sé los duelos que he intentado acompañar en los casi cuarenta años que llevo trabajando. Muchos. En gente de todas las edades, con más o menos dinero, con mayor o menor cultura e inteligencia, de todas las ideologías, mejores o peores personas para alguien en concreto. Gente más o menos fuerte, hija única o con muchos hermanos, que se han levantado alegres cada mañana de su vida o lo han hecho anegados por las telarañas del miedo o de la pena, la mayor parte de los días. Gente que en su mayoría lucha por la vida y sigue acudiendo a trabajar en lo que le gusta o no le gusta, pagando la hipoteca, limpiando su casa, haciendo la cena, yendo a comprar al supermercado. Que ha tenido más o menos suerte, que ha conocido el amor o no los han amado nunca como ellos esperaban, que han tenido varías parejas o han permanecido célibes por muy diferentes motivos, que se enteraron pronto de que la vida iba en serio o tardaron mucho tiempo en saberlo porque creyeron que un burladero los protegía precisamente a ellos hasta que el toro les pegó la cornada.

Les he intentado ayudar a tientas, simplemente estando allí, escuchándolos, tratando de descubrir algún clavo ardiendo en el que pudieran agarrarse, tanteando las presuntas sabidurías que iba leyendo por ahí para encontrar alguna palabra que los consolara, que los ayudara a levantarse por la mañana, sin perder una sensación esencial de impostura porque cualquiera sabe que el que ha perdido a una persona realmente significativa se siente esencialmente solo en medio del mundo y también aterrado, no solo por la muerte del otro tan querido, sino por la existencia de la propia muerte, cuyo conocimiento ya no puede obviar.

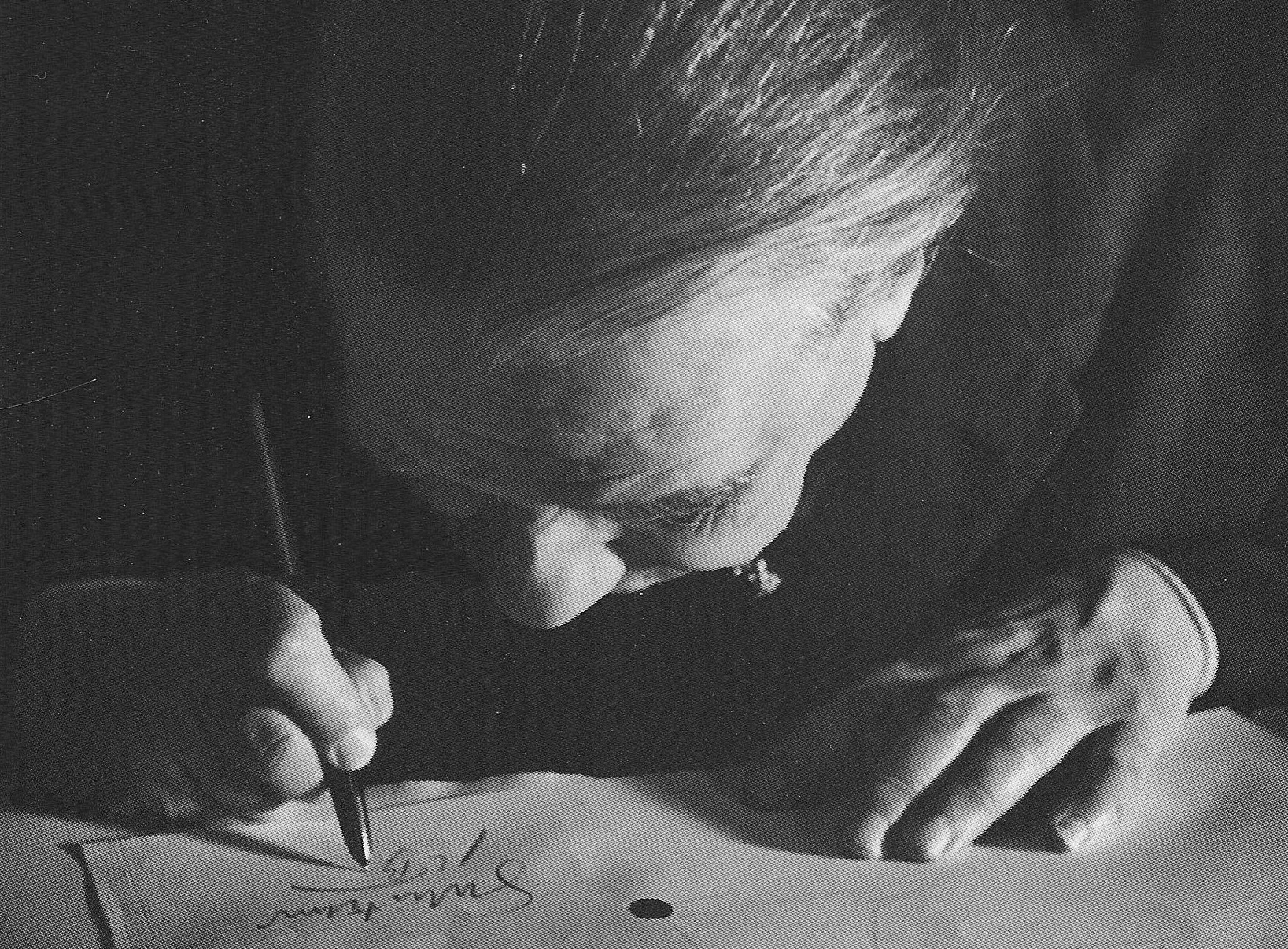

Se podría decir que con Bertrand Russel, Fernando Savater ha sido mi filósofo de cabecera, al que siempre he vuelto a menudo. Lo ha sido, sobre todo, como inspiración en la vida cotidiana: la reivindicación de una alegría posible en medio de la vida trágica; la posibilidad de una ética humanista racional, benigna y esperanzada muy lejos de los dioses; la importancia de los abalorios de todo tipo y del valor de la cultura como antídoto epicúreo contra la muerte que “no está mientras nosotros (y los otros) estamos”; el seguir viviendo con todos nuestros límites con cierta levedad, como venganza contra el “rigor mortis” que lo ensombrece todo, que ahogaría la vida en una insoportable melancolía o en buscar el reino fuera del mundo porque no tardamos en darnos cuenta que todo estuvo perdido desde el principio; la ineficacia de la “meditatio mortis” en sus muchas formas que quita tanto tiempo y gusto por vivir.

Durante años he utilizado trucos (en esta materia solo hay trucos, cosas que le funcionan a alguien en concreto y a otros no) que tenía la sensación que, al menos algunos, provenían de él, de argumentos que creía haber leído en sus libros o que suponía que él compartiría aunque no los hubiera leído, como quien se apoya en un hermano mayor que se supone que sabe cosas que todavía no sabemos y que a nosotros nos protegen. Pero también a él le llegó la cornada. En este tiempo he leído entrevistas en las que manifiestaba su dolor por la muerte de su mujer hace casi cinco años, la anhedonía que le producía su pérdida, el peso de la soledad ya en una edad avanzada. Cuando leí en verano el primer capítulo del libro que le ha dedicado (“La peor parte“) sentí un poco de estrañeza, cierta sensación ambivalente. Podía sentir piedad y comprensión por su proceso privado, por lo que ha supuesto para él perder a una mujer con la que tenía una relación privilegiada, con la que compartía, además de intimidad amorosa, sus intereses intelectuales. Pero también una cierta irritación, porque parecía trasmitir que la vida no es vivible, de ninguna manera, si falta un amor privilegiado o si no se tiene la alegría que, al parecer a él le ha acompañado mágicamente toda la vida, hasta que se esfumó con este acontecimiento.

“Vivir sin alegría ha sido una experiencia nueva para mí, una ruptura con mi yo anterior. Estaba acostumbrado a despertar siempre como cuando era niño, con un latente “¡vaya, otra vez!” gorjeando dentro. Y con el litúrgico “¿qué pasará?” con el que acababa cada episodio de cualquiera de los tebeos que tanto me gustaban y que leía puntualmente cada sábado por la noche. Yo sabía que cabía esperar mil peripecias divertidas, pero que nada irreparable le ocurriría al protagonista, o sea, a mí. Aunque me quejaba, lloraba y maldecía como todo el mundo, jamás me lo creí; la vida me parecía estupenda, a veces algo horrible, sin duda, pero no menos estupenda, como una buena película de terror tipo Alien o La semilla del diablo. Incluso en mis peores momentos, en la tortura del cólico nefrítico, en el hastío de un cóctel formal o una conferencia académica (son las peores experiencias que a bote pronto puedo recordar), sonaba como fondo de mi ánimo el basso ostinato de la alegría, aunque ni siquiera yo pudiese darme cuenta. Ha sido al dejar de oír ese íntimo hilo musical cuando, tras la inicial extrañeza, me he dado cuenta de lo que había perdido. “Reconocí a la alegría por el ruido que hizo al marcharse”, dijo Jacques Prévert (el poeta preferido de Pelo Cohete cuando la conocí), y podría hacer mía esa constatación.”

No se ha tratado de mudar mi estado de ánimo a otro menos agradable, sino de quedarme sin mi combustible existencial, sin lo que me permitía aguantar, inventar, querer, luchar. Hasta entonces nunca hice nada sin alegría, como de sí mismo dijo Montaigne. Ahora tengo que acostumbrarme a ir tirando, tirando de mí mismo, de residuos del pasado. Puedo jurar con la mano en el corazón que no he vuelto a ser feliz de verdad, íntimamente, como antes lo era cada día, ni un solo momento desde que supe de la enfermedad de Pelo Cohete. No sé cuánto durará esta sequía atroz, porque creo que es imposible vivir así. Para mí, imposible. Cuando me preguntan qué tal me encuentro, siento ganas de contestar lo mismo que aquel torero del XIX al que los de su cuadrilla le hicieron esa pregunta mientras le llevaban a la enfermería tras una cornada mortal:“¡Z’acabó er carbón!”.

Una gran suerte, sin duda, quizá fundamentalmente producto de la personalidad o los genes, de la que solo cabe alegrarse cuando se posee, pero también sin olvidar que otras muchas mujeres y hombres, quizá por el mismo motivo, se levantan cada día con angustia o con tristeza, más o menos justificadas por eventos exteriores e intentan sacar la vida adelante y darle un sentido a pesar de todas las catástrofes. Gente que puede no tener la suerte de encontrar un gran amor, que, en muchas ocasiones, casi carece de red de apoyo social o de fama o de dinero. Y siguen vivos y viviendo, y se agarran al olvido o a la posibilidad de recomponer su vida o a seguir “solo tirando” (¿cuanta gente en el mundo aspira, con esperanza, solo “a seguir tirando” para poder continuar ayudando a los suyos o solo sobreviviendo?). Incluso se agarran a los tópicos consoladores que los demás les dicen en esos casos, con buena voluntad, y que a él le parecen ejemplos de intolerancia (“Pero el más notable descubrimiento que he hecho a costa de mi desdicha es la intransigencia general que rodea al doliente.“).

No le sirve eso de “que la vida tiene que continuar” o “el tiempo lo cura todo” y al final teoriza, apelando a “El Banquete” de Platón, que los que dicen eso no conocen el autentico y verdadero amor (“Ese amor no quiere amortiguarse tras la pérdida irreversible de la persona amada, sino que se descubre más puro, más desafiante, más irrefutable, al convertirse en guardián de la ausencia. También infinitamente, desesperadamente doloroso. Pero el amante no querría a ningún precio que una especie de Alzheimer sentimental le privase de ese sufrimiento que es como el piloto encendido de su pasión que sigue en marcha, lo mismo que nadie accedería a ser decapitado para curarse una jaqueca. Un amor que no desazona y perturba cuando está vivo, que no aniquila cuando pierde irrevocablemente lo que ama, puede ser afición o rutina, pero no auténtico amor.”). Una especie de actualización del “mito del andrógino”, es decir filosofía para tratar de justificar sus emociones actuales, para mostrar como, quizá, se está tirando inutilmente del pelo para salir de las arenas movedizas en las que siente hundirse. Algo comprensible desde el punto de vista biográfico y personal, sumamente humano, pero cuestionable como argumento cuando se trata de hacer una teoría filosófica sobre ello o algo que sea adaptativo para la realidad del ser humano.

Lo sigo leyendo con mucha simpatía y veo que sigue en las causas que siempre ha defendido con tanta valentía y lucidez. Es para mí el auténtico ejemplo de intelectual comprometido en este país, un hombre que supo quedarse solo y amenazado por defender lo evidente, perdiendo muchos amigos por el camino. Me hace preguntarme cómo reaccionaré yo cuando pise una mina y también cómo me gustaría que me quisieran los que quizá me quieren. Y, desde luego, no quisiera que se quedaran atónitos y perpetuamente anhedonicos cuando a mí me parta un rayo. En ese caso me gustaría mejor lo que dice Concha Piquer en aquella copla: “no me quieras tanto”. Les pediría que siguieran viviendo su tiempo de vida, que me llevaran en la memoria (la única manera de seguir provisionalmente vivos), pero que siguieran amando y trabajando, que no dejaran ganar a la muerte que siempre gana (pero no por ahora), que gozasen mientras pudieran de la cara luminosa de la luna. O simplemente que “siguieran tirando” algo que, de alguna manera los uniría a la energia telúrica, magnífica y resiliente de la especie. Eso que constituye el único reino que podemos encontrar realmente en este mundo.

______________________________________________________________________________

La enorme vanidad de los artistas. No me refiero a la mera vanidad de la sed de aplausos y premios, que es una vulgaridad, sino a esa que consiste en pensar que has convertido tu cabeza, o tu corazón, en la gruta de los tesoros de Alí Babá (algunos propios, la mayoría birlados), y eso la humanidad no se debería permitir fácilmente perderlo. De este modo, Savater quizá haya concebido inconscientemente la belleza de una muerte lenta por añoranza del amor. Se ha envuelto en una mortaja, ha escrito su epitafio y muerde al que se le acerque con palabras de consuelo. También Umbral escribió que lo que están en contra de la autocompasión son una especie peculiar de puritanos…

La gente sencilla no es así. Recuerdo una amiga de mi madre a la que yo conocía poquísimo, pero cuyo fin me sorprendió y admiró. Se llamaba Pili, y era una de esas mujeres que venden joyas no muy caras a amas de casa de su misma o parecida edad. Cuando se enteró de que tenía el típico cáncer del que sólo salen los ricos -o ni eso-, no le dio ni media vuelta al asunto. Pues es lo que hay, hijo mío, qué le vamos a hacer, allá prendas. Se tomó el proceso como una jubilación. Savater, en cambio, siempre ha sido un hombre muy agobiado con su propia muerte, como Joaquín Sabina. Una vez le entrevistaron camino de la facultad sobre eso, sobre cómo le daba más miedo morir, y respondió que le daba el miedo todo el trance mismo, que los detalles le importaban poco. A Sabina le ocurre algo más grave todavía: es un hipocondriaco de toda la vida. Cada vez que comete un exceso piensa que se está matando a sí mismo, lo cual incrementa el sabor de ese exceso y la culpabilidad que siente después. Ya es malo temer a la muerte constantemente, pero imaginad el suplicio de saber que la provocas tú mismo con cada nuevo cigarro. De ahí sale todo, tal como yo lo veo: como temo a la muerte, esta noche es la última noche de rayas, copas y pitis, esta noche tiene que ser eterna, y Sabina brilla como nunca su última noche, la cual, claro, justamente por ser tan especial se repetirá al día siguiente tras el episodio expiatorio de la resaca en el te que sentiste morir… Una tristeza absoluta de circulo perverso. John Huston también fumó hasta el último momento, incluso cuando iba en silla de ruedas, llevaba una mascarilla de oxígeno y rodó esa película tan anti-Huston, tan autocompasiva también, Dublineses. El tabaco, el whisky, etc., no son las sustancias de que están compuestos: son, en realidad, la sensación juvenil de abrir un marco a sucesos excitantes que postergan definitivamente la vejez y la muerte. Dice mi amigo Javier que Sabina le gusta a toda España porque todo español varón querría ser como él. Y deber ser cierto, pero porque no conocen el lado oscuro del canalla, el retrato de Dorian Grey que le atormenta…

Yo creo, sin embargo, que el aprender a morir de Montaigne (cuyo vicio era más salubre, al menos) sólo es posible con desprendimiento. Si estás rendidamente enamorado de ti mismo con un cubata en un garito, como Sabina o Huston, jamás estarás preparado, al contrario: el miedo será cada vez peor, los cubatas cada vez en mayor número. Así que tal vez lo que esté haciendo Savater, sin darse cuenta, es desprenderse de sí mismo. Adopta una actitud en que el amor por otra persona cuya ausencia le está matando es el motivo de su ira y su dolor, pero en realidad es también una excusa muy oportuna, dada su edad, para ir despidiéndose de sí mismo. Yo, que también tengo mi maldita vanidad en el sentido señalado, supongo que haré lo mismo con mis hijos, pero con mis hijos vivos, claro. Pensaré que mi desaparición es buen precio a cambio de la continuidad de su existencia. Pero quién sabe qué coños de razonamiento nos haremos entonces (a Borges, por ejemplo, parecía preocuparle menos morirse que ser olvidado, a la luz de sus poemas, precisamente porque no hacía más que insistir en lo contrario).

Lo que está claro es que el valor, o el soberano desatenderse final por todo, de aquella Pili no lo tiene cualquiera, y menos si has visto muchas veces tu nombre en una portada de libro o de disco o en unos títulos de crédito. Es así, creo honestamente que no se puede evitar. Gran texto, y difícil tarea la tuya.

La verdad es que el valor es, como otras cualidades, algo caprichoso y en parte ajeno a nuestra voluntad. Quizá se pueda cultivar pero siempre se parte de lo que se tiene de fábrica, como se parte de la constitución que tenemos y por eso hay gente más atlética o gente más leptosómica aunque luego vayan todos juntos al gimnasio. Ocurre, además,que cada uno tenemos líneas de fractura concretas, cosas que nos dan miedo a nosotros en particular y no les dan a otros o al revés, no sentimos miedo por cosas que a otros pueden paralizarles.

La profesión me ha permitido ver como nos comportamos cuando las cosas se ponen feas y las defensas conscientes se van desmoronando. Y a veces las apariencias engañan y también solemos ser un enigma para nosotros mismos. A veces los que siempre han sido aparentemente muy valientes se vienen abajo y los que parecía que no soportaban nada consiguen mantener una cierta serenidad. Además, en esto, hay también algo que depende del azar que es la enfermedad que nos lleve por delante. Algunas son especialmente crueles y destruyen todo lo que somos incluido nuestro ánimo o nuestra voluntad. Por eso el poner la actitud personal ante la muerte como la prueba de lo que realmente somos o de hasta qué punto somos coherentes con las ideas que hemos defendido tiene un punto de crueldad que ha sido siempre aprovechado y difundido por las religiones. Esos arrepentimientos en la hora final que impugnarían a la vez las convicciones y el carácter de los que en su vida defendieron otra cosa. Los réditos de ese miedo que se infundió a los niños.

Pero el duelo es otra cosa. El que queda no se ha muerto y no se ha llevado, por tanto, la peor parte, no nos engañemos. Tiene un reto vital que es fundamentar la vida en la realidad de su tragedia, seguir viviendo el tiempo que le queda con dolor pero a la vez superarlo volviendo a descubrir los motivos por los que merece la pena estar aquí, a pesar de todo. Quizá dándose cuenta de la suerte que tuvo hasta entonces y que a veces no valoro demasiado. Quizá también siendo lúcido al analizar su tristeza que a veces se convierte en una depresión que precisa ayuda especializada.

Evidentemente como dice el refrán “los duelos con pan son menos”. No es lo mismo quedarse solo, sin red de apoyo social con muchos años y enfermo que tener todavía expectativa vital, familia, amigos de verdad, cultura, actividad, fama, dinero para moverse o buscar ayuda. Es, en este sentido (el tiene todo eso), en que la queja de Savater, en el espacio público (otra cosa es que se lo verbalizara a un amigo o a su psiquiatra: a veces hay que recorrer un largo trecho para elaborar un duelo) me parece excesiva, sobre todo si encima se queja de que los demás no comprendan que tras cinco años siga anhedónico y que, además, lo atribuya a la calidad de su verdadero amor según parámetros filosóficos. Como si los que superan un duelo en menos tiempo no hubieran amado de verdad y, por tanto, no sintieran de verdad la pérdida. Cosa que, si se piensa, es una inferencia excesiva y un poco injusta. Mucha gente tiene simplemente que tirar para delante, sin mucho tiempo para lamentarse por sus ineludibles obligaciones. Y también es un reto seguir viviendo la vida tal como es y justificarla aunque no creamos en los dioses.

De acuerdo en todo y muy bien expresado. Es claro que si Savater, o cualquiera de nosotros, fuese bendecido por un genio de la lámpara con el rejuvenecimiento, seguiría cargando con el dolor de su pérdida, pero el sol volvería a brillar intensamente para él. Es la vejez, además del amor, lo que le duele. Y casi me alegro, habiendo como hay tanta persona mayor a la que todo le da ya una higa. Es una especie de regalo biológico esa vitalidad que le entra a muchos viejos cuando son abuelos, aunque sepan que seguramente no verán crecer demasiado a sus nietos. Savater se ha perdido eso, lo cual también influye…

Nietzsche decía, como tú, que el cura que viene a darte la extremaución ha sido el buitre carroñero que, durante siglos, ha aprovechado la agonía de alguien en su lecho para declarar al mundo algo así como: “¿lo veis? ¿veis en qué termina tanta altivez, tanta fuerza, tanto descaro?”… Siempre han sido unos miserables. Las personas son lo que son en su acmé, como Aquiles, no en su decrepitud, como Nestor, y así hay que recordarlas. En cuanto a los dioses, sin duda existen, pero, como decía la vieja película, deben estar locos… XD

Eso de Nietzche es verdad pero también lo es que cuando se está en el acmé conviene tener ciertas cautelas y valorar otras perspectivas. Subirse demasiado “a la parra” en ese momento, puede resultar luego patético cuando vienen mal dadas y no se puede estar a la altura de las circunstancias por los motivos que sean (quizá le pasó al mismo Nietzche). Porque es verdad que, a veces, el cuerpo falla pero tambien es verdad que otras veces no demasiado y lo que fallan son las actitudes y las ideas, lo sabiduría que uno debería haber ido conquistando con el tiempo. El problema es que siemrtpe estamos aprendiendo y casi siempre nos faltan precisamente los conocimientos que necesitamos. Y no sabemos donde buscarlos porque nos limitan los sesgos. Hay que ver lo dificil que es todo.

Lo del acme es mio y no de Nietzsche. Pregunta sin malicia: quién ha inventado eso de los “sesgos” cuando toda la vida de Dios se ha dicho “subjetividad”? (Trascendental o no trascendental, esa es la cuestión…)